低生育率背景下中国婚姻家庭辅导政策考察

摘要:婚姻家庭辅导旨在促进构建平等、和谐、文明的婚姻家庭关系,在构建新型婚育文化、促进人口长期均衡发展方面发挥着重要作用。自20世纪80年代初起,中国的婚姻家庭辅导政策经历了从初步探索、规范确立到深化发展的演进过程,现已成为婚姻家庭政策体系中不可或缺的一部分。面对人口出生率持续下滑、家庭功能不断弱化以及婚育文化观念日益淡薄,中国婚姻家庭辅导政策亟须适时进行结构性的创新与调整。为此,本文系统回顾中国婚姻家庭辅导政策的发展历程,识别政策变迁的模式与趋势。这不仅有助于全面理解婚姻家庭辅导政策的历史脉络,而且能够深化对国家治理理念变换逻辑的认识,同时也为准确把握婚姻家庭辅导政策的未来发展方向提供重要依据。

关键词:婚姻家庭辅导;低生育率;政策变迁;历史制度主义

**基金项目:国家哲学社会科学基金项目“当代中国公共政策的制定逻辑研究”(项目批准号:21FZZB018)。

一、引言

人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事,必须着力提高人口整体素质,以人口高质量发展支撑中国式现代化。当前,我国生育率持续走低。据统计,我国人口出生率已由1978年的18.25‰下降到2023年的6.39‰,0—14岁人口占比下降到16.4%。①低生育率的深层原因是中国婚育观念发生巨大转变,“多子多福”的传统婚育文化日趋式微(陆杰华、孙杨,2024)。因此,扭转低生育率,不能单靠鼓励和经济支持,更要注重文化建设。2021年7月,中共中央、国务院公布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出,“要弘扬中华民族传统美德,尊重生育的社会价值,提倡适龄婚育、优生优育,鼓励夫妻共担育儿责任,构建新型婚育文化”。婚姻家庭辅导旨在引导当事人建立平等、和睦、文明的婚姻家庭关系,是构建新型婚育文化,推动建设生育友好型社会的重要制度抓手。

改革开放以来,中国婚姻家庭辅导政策从无到有,逐步健全。20世纪80年代初,婚姻纠纷调解和婚姻道德教育被纳入政策议程,标志着我国在婚姻家庭辅导领域的初步探索。2007年,政策文件明确提出开展“婚姻指导服务”,标志着我国在婚姻家庭辅导领域的政策逐渐明确。2011年,我国正式提出婚姻家庭辅导的政策概念,并开始系统化地推动这一服务的发展。2020年,我国对婚姻家庭辅导服务进行了全面部署和安排,标志着我国在扩大政策普及和健全服务体系方面迈出了重要步伐。但是,面对不断加快的老龄化和少子化趋势以及日益淡薄的婚育观念,我国婚姻家庭辅导政策亟须在目标定位、制度体系和手段工具等方面进行优化调整,以适应我国人口发展新形势。为此,本文尝试系统梳理并深入分析我国婚姻家庭辅导政策的发展历程,识别政策变迁的总体趋势和典型模式,厘清政策演变规律和政策工具选择逻辑。这些有助于我们从文化观念层面寻找解决低生育问题的政策措施,也有助于更深刻把握国家治理的历史变迁逻辑。

二、文献综述

从既有文献来看,我国婚姻家庭辅导政策的研究尚未引起学界广泛关注,现有成果也仅提及将调解规定为登记离婚的前置性程序,要在《婚姻登记条例》中增加婚前教育的原则性规定等(张艳玲,2020)。目前,学术探讨主要围绕婚姻家庭辅导的理论基础与实践方法展开。在理论层面,研究者阐述了西方家庭治疗理论的发展与现状(马希权、赵旭东,2010),探究鲍温家庭系统理论(袁芮,2018)、叙事心理治疗理论(尤娜、叶浩生,2005)、家庭抗逆力理论(马青萍,2018)等的应用以及提出探索符合中国实际的家庭治疗操作方式的必要性(汪新建、吕小康,2007)。在实践层面,研究者主要探讨社会工作介入婚姻家庭辅导服务的路径、方法与流程(彭兴苹,2022),分析了社会工作在婚姻登记公共服务中的角色与方式(王晓玫,2008),并审视了社会工作在婚姻家庭辅导领域的不足及其面临的制约因素(刘姝杉等,2023)。此外,对家庭政策的宏观研究也为婚姻家庭辅导政策研究提供了有益启示。研究表明,我国婚姻家庭政策在国家政策法规体系中处于相对边缘化位置(刘继同,2018),家庭建设的政策体系和社会支持机制尚未形成(关颖、陈佳佳,2016),且政策倾向于政府主导,缺乏对社会主体和市场主体参与家庭治理的有效引导与支持(张国芳、阮莉怡,2023)。总体来看,学界对我国婚姻家庭辅导政策的研究仍处于起步阶段,鲜有运用专门的政策理论工具对我国婚姻家庭辅导政策变迁逻辑进行系统考察和深入探讨。这既限制了对宏观政策趋势的理解和把握,也影响了婚姻家庭辅导政策实践的理论深化。

针对现有研究不足,本文从历史制度主义视角切入,遵循历史与结构双重逻辑,剖析中国婚姻家庭辅导政策的变迁逻辑和内在机理,进而展望低生育率背景下中国婚姻家庭辅导政策的未来发展方向。

三、研究设计和理论框架

(一)研究对象界定

婚姻家庭辅导是一种综合性的干预措施,旨在帮助个体与家庭建立、维护健康的婚恋关系,提升家庭功能以及解决婚姻家庭中出现的问题。在不同国家和地区,这类辅导活动被称为婚姻教育、亲密关系教育或伴侣关系教育等(吴波,2015)。此类活动的目的在于运用专业知识和技能,为服务对象提供结构化和标准化的服务指导,在相对较短的时间内提高婚姻质量,预防和解决婚姻问题(Halford et al., 2008)。在发达国家和地区,婚姻教育已形成较为成熟和系统的服务体系,涵盖婚前教育、沟通技巧、冲突解决、家庭规划及育儿指导等多个领域。

我国婚姻家庭辅导的形态和范畴经历了一个逐步发展和变化的过程。20世纪80年代的婚姻纠纷调解和婚姻道德教育可视为婚姻家庭辅导的萌芽。2007年,民政部提出开展“婚姻指导服务”,可视为婚姻家庭辅导的雏形。2011年,民政部正式提出“婚姻家庭辅导”这一概念,并对其内容和范围进行了初步界定。2017年3月民政部发布的《婚姻家庭辅导服务》(行业标准, MZ/T 084—2017),进一步明确了婚姻家庭辅导主要包括婚前辅导、婚姻关系辅导、家庭关系辅导、离婚调适辅导等。婚姻家庭辅导政策可以理解为政府层面有关婚姻家庭辅导的方针、安排、规范的总称。本文所指的婚姻家庭辅导政策主要涉及民政部在该领域的相关方针、安排和规范等。

(二)研究方法与样本选取

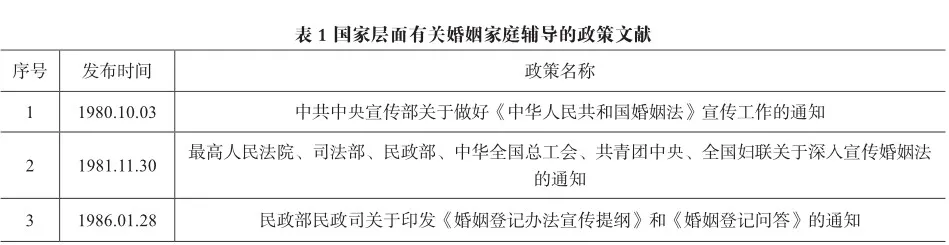

本研究采用了文本分析与非结构式访谈相结合的复合研究方法。文本分析作为一种质性研究工具,主要通过对文本内容、语境等的深入剖析提炼出关键信息(Roberts,2000)。在本研究中,文本分析被应用于系统性地审视和解读选定文献。研究选取了1980年以来国家层面(包括中央部委)发布的有关婚姻家庭辅导的法律法规、意见、办法、通知、标准、工作要求等政策性文件共计22份(见表1)。本研究构建政策语境、政策主体、政策效力和政策工具四个文本分析维度。政策语境维度涉及探究婚姻家庭辅导政策文本生成的背景,包括政治、经济、社会及历史等多重因素;政策主体维度着眼于识别在政策制定、执行和监督过程中扮演关键角色的团体或组织;政策效力维度旨在评估政策文本的影响力、约束力及其应用范围;政策工具维度则关注政策制定者为实现政策目标、贯彻政策意图及解决社会问题所采纳的具体方法和手段。基于此分析框架,本研究对选定的政策文本进行了详尽的分析与阐释,旨在揭示不同历史背景下政策文本的产生条件,解读不同阶段政策变迁的特征及其演进轨迹,进而深入挖掘和解析政策变迁的内在逻辑和机制。

为丰富研究视角并获取深度一手资料,本研究还采用非结构式访谈法,对民政系统先后参与婚姻家庭辅导政策制定的相关人员进行了一对一访谈。通过这种定性研究方法,本研究旨在揭示政策制定者对于婚姻家庭辅导政策的认知、态度和行为模式,进而构建一个更为立体和综合的研究视角。

通过这一复合研究方法的应用,本研究力图为理解和解释中国婚姻家庭辅导政策的发展提供更为全面的视角。

(三)理论框架

历史制度主义作为一种分析制度变迁与创新的理论框架,在解释制度现象方面展现出较强的解释力。该理论框架包含两个核心维度——历史取向、结构逻辑(何俊志,2002),并借助路径依赖、正向反馈、关键节点等概念来阐释制度变迁的结构动因和变化路径(马雪松,2022)。简言之,历时性因果关系和共时性制度结构是历史制度主义探究制度的建立、发展和变迁的基本范式。

在历史观方面,历史制度主义着重探究制度变化或持续性背后的动因。首先,历史制度主义通过追溯制度的历史脉络,强调历史性因果关系的重要性。在婚姻家庭辅导政策的演变中,政策的渐进性、层叠性和路径依赖性表现得尤为明显。其次,历史取向的应用有助于识别和分析影响婚姻家庭辅导政策发展的关键事件和转折点以及政策变迁的阶段性特点。再次,历史制度主义中的正向反馈和路径依赖概念,有助于阐释婚姻家庭辅导政策的自我强化现象。初始的制度设计和政策决策具有长远的影响力,它们不仅塑造了当下的制度格局,而且在未来很长一段时间内持续对制度的演变产生制约作用,直到关键节点的出现(乔瓦尼·卡波奇等,2017)。政策的实施效果不仅反映了政策设计的初衷,也能推动政策的进一步发展,形成正向的自我强化循环,这一现象在婚姻家庭辅导的政策变迁中尤为突出。

从结构性视角来看,历史制度主义主要探讨了那些根本性的结构因素是如何触发和推动政策变革的。首先,历史制度主义将“制度”理解为一种连接宏观国家结构与微观个体行为的中介实体。在这一视角下,制度被视为一种“中间层”,它既包括组织架构、宪法秩序、公共政策等正式制度,也涵盖文化观念、社会规范等非正式制度。这种广义的制度定义有助于在分析时综合考虑影响政策变迁的正式与非正式因素,从而更全面地理解制度在历史进程中的作用和影响。其次,历史制度主义关注制度中组织与个体之间的互动关系,将政治系统和政策体系视为影响政策演变的关键因素。在中国,中央层面的政治制度系统和宏观决策对婚姻家庭辅导政策的形成与发展起到了决定性作用,为政策变迁提供了基本框架。最后,历史制度主义不仅关注结构性因素,还强调行动者的能动性,但认为个体的理性会受到特定制度结构的塑造。历史制度主义能够分析这些行动者如何在特定的历史和制度情境中推动政策的演变。

本文基于历史制度主义的分析范式,从历史脉络和制度结构维度构建中国婚姻家庭辅导政策的分析框架。一方面,从历史脉络出发,借助关键节点、路径依赖、正向强化等概念来考察中国婚姻家庭辅导政策的历史演进和变迁特征;另一方面,从“情境预设、政治驱动、外部示范和价值塑造”等结构维度阐释中国婚姻家庭辅导政策的生成和演化机制。

四、我国婚姻家庭辅导的政策历程回溯

依据标志性政策出现的“关键节点”,可以将中国婚姻家庭辅导政策的演进历程划分为三个阶段:酝酿萌芽、确立规范和深化发展时期。

(一)酝酿萌芽时期(1980—2006年)

1980年代以来,婚姻家庭问题逐渐受到国家政策关注,婚姻家庭纠纷调解和婚姻道德教育开始进入国家公共政策体系;国家认识到婚姻家庭支持系统的建构需要多方共同努力,逐步强调部门合作的重要性;政策对婚前教育、婚姻咨询等服务的规范,明确了这些服务的公益性方向,为后续政策的发展奠定了基础。

1980年10月,中共中央宣传部印发的《关于做好〈中华人民共和国婚姻法〉宣传工作的通知》提出,要健全婚姻调解制度,在符合自愿合法的基础上做好婚姻家庭纠纷的群众性调解工作。1981年11月,最高人民法院、司法部、民政部等部门联合印发的《关于深入宣传婚姻法的通知》也提出,要加大社会主义婚姻道德教育,对婚姻上的喜新厌旧、对老人和子女不尽义务、不负责任的思想与行为进行教育。这两个文件的出台,标志着婚姻家庭纠纷调解和婚姻道德教育正式纳入国家公共政策议程。

1986年1月,民政部民政司《关于印发〈婚姻登记办法宣传提纲〉和〈婚姻登记问答〉的通知》提出,婚姻登记机关在查明是否属于双方自愿的过程中应包含必要的调解工作,并给予离婚当事人冷静考虑的时间,避免轻率离婚(民政部社会事务司,2021)。同年9月,民政部印发的《关于下发〈关于婚姻登记若干问题的解答〉的通知》提出,婚姻登记机关应当配合当事人所在单位或村(居)委会做好调解(民政部社会事务司,2021)。1994年颁布的《婚姻登记管理条例》规定,申请离婚时应持有所在单位、村(居)委会出具的介绍信。民政部《关于贯彻〈婚姻登记管理条例〉新闻发布会讲稿》中指出,这一规定的目的是便于基层单位了解当事人的婚姻情况,配合婚姻登记机关做好婚姻纠纷的调解工作。这不仅体现了调解政策的具体化,也反映了国家对婚姻稳定性的重视。

1996年11月,中宣部、全国妇联、民政部等18个部门联合印发了《关于深入持续开展“五好文明家庭”创建活动的联合通知》,突出强调了思想道德、文明新风、科学理家等在家庭生活中的重要性,标志着更加注重家庭文明建设。1999年5月,国务院办公厅关于转发《国家计划生育委员会兼职委员单位职责》的通知,明确了民政部在婚前教育工作方面的职责。2001年7月,中宣部、中央文明办、国家计生委、教育部、民政部等10个部门联合印发《关于广泛深入开展婚育新风进万家活动的意见》,强调要宣传科学、文明、进步的婚育观念,进一步推动婚前教育的普及。2003年8月,民政部印发《关于学习宣传和贯彻执行〈婚姻登记条例〉的通知》,要求不得在婚姻登记过程中开展非自愿性的收费服务,亦不能与其他部门合作开展婚前教育、婚姻咨询、婚前体检、离婚调解等收费服务(詹成付、陈光耀,2006),这反映了国家对婚姻家庭辅导服务公益性的强调。

(二)确立规范时期(2007—2019年)

在这一时期,婚姻家庭辅导服务的概念和范畴逐渐明确,政策内涵不断丰富;服务的标准化和规范化建设积极推进,服务流程和质量得到有效保障;服务领域从婚姻登记机关向社会多个层面延伸,服务的覆盖面和影响力持续增强。

2007年4月,民政部印发《关于“十一五”期间深入推进婚姻登记规范化建设的意见》,首次提出“开展婚姻指导服务”,并提倡在婚姻登记机关设立社会工作岗位以及邀请专家学者提供志愿服务,为婚姻当事人提供婚姻家庭健康咨询、法律咨询、婚姻指导和心理疏导服务。这是我国的政策文件中第一次明确提出婚姻指导服务,标志着严格意义上的婚姻家庭辅导服务正式纳入政策范畴。

2011年7月,民政部颁布实施《婚姻登记机关等级评定标准》(MZ/T 024—2011),进一步明确了婚姻登记机关在提供婚姻家庭辅导服务中的职责,规定了婚姻家庭辅导员的资格要求,推动服务的标准化和规范化。与此同时,民政部印发的《关于开展婚姻登记机关等级评定工作的通知》中,要求将婚姻家庭辅导服务作为3A级以上婚姻登记机关评定的重要内容。虽说《婚姻登记机关等级评定标准》不属于强制性标准,但通过等级评定这种激励机制带动了婚姻家庭辅导服务在全国婚姻登记机关的普及。2015年,民政部颁布的《婚姻登记工作规范》再次强调,婚姻登记机关可以设立婚姻家庭辅导室为群众提供婚姻家庭辅导服务。2016年6月,民政部、国家发展和改革委员会印发《民政事业发展第十三个五年规划》,提出要围绕推进和谐婚姻家庭建设,全面推动建立婚姻家庭辅导工作机制。上述两个文件的出台将婚姻家庭辅导服务从3A级以上婚姻登记机关的特有要求向所有婚姻登记机关普及。

2017年3月,民政部印发的《婚姻家庭辅导服务》(行业标准,MZ/T084—2017),首次对婚姻家庭辅导的概念和范围进行了界定,并规定了婚姻家庭辅导的人员要求、设施设备要求、服务要求等。《婚姻家庭辅导服务》的颁布标志着在前期探索实践的基础上婚姻家庭辅导服务有了更加清晰的发展路径。同年3月,全国妇联会同中央综治办、最高人民法院、公安部、民政部、司法部印发《关于做好婚姻家庭纠纷预防化解工作的意见》,要求通过配备心理辅导人员或引入心理咨询师、婚姻家庭咨询师、社会工作师等专业队伍,推进基层综治中心心理咨询室或社会工作室(站)的建设。同年9月,共青团中央会同民政部、卫生计生委印发《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》,提出要依托民政、卫生计生、司法等专业力量,引导社会力量开展专业化咨询,丰富社区服务机构、医疗机构、婚介机构的咨询功能,提高青年婚恋咨询和指导的可及性和专业性。这两个政策文件要求拓展婚姻家庭辅导服务的领域,强调多部门合作和专业化咨询的重要性,表明政策开始注重服务的多元化和社会化。

(三)深化发展时期(2020年至今)

2020年以后,婚姻家庭辅导服务由点到面向社会领域普及,政策覆盖面不断拓展;婚姻家庭辅导服务已从民政部门的自愿性任务转变为法定职责,政策的执行力度显著增强;婚姻家庭辅导服务的内容和形式不断深化和拓展,政策取向呈现更加体系化和网络化的发展态势。

2020年8月,民政部、全国妇联印发《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》,提出要搭建多层次、广覆盖、便捷化的婚姻家庭辅导教育服务平台,推动婚姻家庭辅导教育进家庭、进社区、进村庄、进校园、进企业,以促进婚姻家庭辅导教育服务的全面普及和规范化发展。2021年5月,民政部、国家发展改革委印发的《“十四五”民政事业发展规划》将强化婚姻家庭辅导作为基本社会服务的重要内容,要求“十四五”时期婚姻家庭辅导室(婚姻家庭纠纷调解室)在县级以上婚姻登记机关覆盖率达到80%,并强调要通过多种方式引导多方力量面向社区开展家庭教育、反家暴教育、恋爱婚姻家庭观念教育、生活减压和社会支持等预防性专业服务。这标志着在政策推广领域首次将绩效指标作为驱动力,以此推动婚姻家庭辅导服务向更广泛群体的覆盖。

2021年10月颁布的《中华人民共和国家庭教育促进法》与2022年修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》,均明确规定了婚姻登记机关在提供婚姻家庭辅导服务方面的职责,这标志着服务进入法制化进程,为婚姻家庭辅导服务发展提供了明确的法律依据。2024年1月,全国民政工作会议提出,要健全婚姻家庭辅导服务体系。①这也预示着民政部门将为婚姻家庭辅导服务提供全方位的支持政策,促进其多个方面的改进和优化。

五、我国婚姻家庭辅导政策变迁的基本逻辑

运用历史制度主义的分析工具,对政策语境、政策主体、政策效力、政策工具进行多维度分析,可以观察到中国婚姻家庭辅导政策的变迁遵循了一条渐进式的变革路径,政策工具从早期的自愿性实施逐步转向强制性执行,政策本身也在自我强化过程中不断实现突破和完善,也表明国家对婚姻家庭领域政策介入力度不断加大。

(一)在政策探索基础上的渐进式发展路径

詹姆斯·马洪尼(James Mahoney)和凯瑟林·西伦(Kathleen Thelen)作为历史制度主义的代表人物,提出了渐进性制度变迁理论,并系统阐述了更替、层叠、漂移和转换四种变迁模式(Mahoney and Thelen,2010)。这些模式为理解婚姻家庭辅导政策变迁提供了有力的分析工具。从最初的婚姻纠纷调解,到2007年民政部提出婚姻登记机关可以开展婚姻指导服务的实践探索,再到2020年对婚姻家庭辅导的全面规范和部署,我国婚姻家庭辅导政策在保持稳定性的基础上,呈现渐进式变迁的特点。决策者基于探索经验,通过连续且微小的调整,逐步实现了政策目标的转变。在这一渐进式变迁的过程中,可以观察到更替、层叠和转换三种模式的交互作用。制度更替体现在新政策概念对旧概念的取代。例如,婚姻纠纷调解和婚姻道德教育向婚姻指导服务,再到婚姻家庭辅导服务,新的概念范围逐步取代旧的概念范围。制度层叠则表现为新规则在旧规则基础上的叠加,导致制度功能和结构的变化。例如,服务对象从离婚人群扩展到青少年、适婚人群、婚姻家庭不适人群等更广泛的群体。制度转换则涉及对现有规则的重新解释和实施方式的创新。例如,2017年《婚姻家庭辅导服务》规定婚姻家庭辅导内容为婚前辅导、婚姻关系辅导、家庭关系辅导和离婚调适辅导等。而2020年《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》则规定为婚前辅导、结婚颁证服务、婚姻家庭关系调适和离婚辅导、婚姻家庭文化教育等。此外,政策实践中的制度更替、层叠和转换往往是相互交织的,而非孤立发生。例如,根据早期的设计,婚姻家庭政策的执行主体主要是民政部门,而随着共青团中央、民政部、国家卫计委《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》和民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》的出台,政策执行主体从单一的民政部门向多部门协同转变,这不仅体现了制度层叠的特征,也反映了制度更替和转换的实际效果。

(二)从自愿性到强制性政策工具的变革模式

在公共政策领域,政策工具的分类是理解政策执行和影响的关键。依据政策工具对目标群体行为的强制程度,可划分为三大类别:自愿性政策工具、强制性政策工具以及混合性政策工具(豪利特、拉米什,2006)。自愿性政策工具依赖参与者的自愿遵守和执行,强制性政策工具体现为对个人或组织施加直接的规制和控制,而混合性政策工具兼具自愿性和强制性两种特征。1980—2006年,国家政策虽然提倡婚姻登记机关实施离婚纠纷的调解,但并没有强制性的规范要求,基本上是以各地区自愿实施为主。2007年4月,民政部印发的《关于“十一五”期间深入推进婚姻登记规范化建设的意见》也规定有条件的婚姻登记机关开展婚姻指导服务。2011年印发的《婚姻登记机关等级评定标准》主要通过激励方式引导各地区开展婚姻家庭辅导,并不具有强制性。2017年3月出台的《婚姻家庭辅导服务》属于推荐性标准,依然不具有强制性。

2020年,民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》的出台标志着政策工具从自愿性向强制性的转变。该文件明确规定县级以上婚姻登记机关要设立婚姻家庭辅导室和社会工作专业岗位,并要求各级民政部门和妇联要加强对婚姻家庭辅导教育工作的督促指导,形成一级抓一级、层层抓落实的责任链条,确保取得工作实效。2021年《“十四五”民政事业发展规划》进一步明确了婚姻家庭辅导室的覆盖率指标,随后的《家庭教育促进法》和《妇女权益保障法》则将婚姻家庭辅导服务上升为婚姻登记机关的法定职责,进一步强化了政策的强制性。

(三)在惯性路径上的自我强化和完善

道格拉斯·诺斯(Douglass C.North)将路径依赖概念从技术演进领域扩展至制度变迁研究,提出制度变迁中的报酬递增和自强化机制(诺斯,1994)。调解是中国固有的社会治理方式,新中国成立之后更是将人民调解确立为国家认可的社会治理制度(李瑞昌,2018),而婚姻家庭也是调解的重要工作场域。20世纪80年代,中央有关部门作出做好婚姻家庭纠纷群众性调解和婚姻道德教育等政策部署,由此奠定了婚姻和睦、家庭幸福的支持政策的基本走向。随着时间的推移,虽然政策表述从婚姻调解演变为婚姻指导服务,再到婚姻家庭辅导,但其基本路径和理念并没有发生根本性改变,这些早期的政策选择为后续的政策发展奠定了基础。

同时,政策在相关的组织结构、运作机制和资源配置等方面也经历了持续的自我强化。在组织结构方面,从早期主要由民政部门独立开展婚姻家庭辅导服务,到民政部门、妇联、共青团等机构的共同参与,进一步发展到民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》提出的要将婚姻家庭辅导教育工作纳入各级党委政府的总体工作安排,显示了政策实施主体向多元化方向发展。在运作机制方面,从婚姻登记机关内部工作,到推动婚姻家庭辅导教育进家庭、进社区、进村庄、进校园、进企业,实现了服务向社会面的普及和深入。在资源配置方面,从最初主要依赖志愿者提供服务,发展到包括公益创投、政策扶持、经费补贴和政府购买服务在内的多元化资源配置途径,不断强化服务供给的稳定性和专业性。

六、我国婚姻家庭辅导政策变迁的发生机制

历史制度主义强调,制度是由多种不同且相互独立的要素和逻辑构成的复合体,这些要素之间的潜在冲突以及它们之间的断裂点往往是推动制度变迁的关键因素(Pierson, 2004)。基于这一理论视角,政策变迁并非单一的线性过程,而具有复杂多元的结构路径,情境预设、政治驱动、外部示范、价值塑造共同构成了中国婚姻家庭辅导政策变迁的发生机制。

(一)情境预设:社会环境对政策建构的引致

中国婚姻家庭辅导政策的发展是与社会变迁紧密相连的,政策的演变是对历史脉络中出现的关键节点和现实挑战的积极回应。历史制度主义认为,事件和行为必须置于一个更为宏大的制度或社会历史文化情境中,才能够更为深刻地理解事件发生的因果链条和动力机制(马得勇,2018)。制度情境是政策变迁的底色和根源,改革开放以来,我国婚姻家庭问题凸显,成为激发婚姻家庭辅导政策建构的主要制度情境。

改革开放初期,经济发达地区出现了一些婚姻道德问题,如公开“养情妇”等现象(广东省法学会,2018)。1980年《中华人民共和国婚姻法》颁布,生活作风问题离婚、冲动离婚等成为社会焦点。1981年,时任全国人大常委会法制委员会副主任指出,离婚态度问题应是批评教育的范畴(民政部社会事务司,2021)。1985年,时任民政部副部长强调妥善处理婚姻问题的重要性,认为这关系到社会主义现代化建设的推进,要在婚姻家庭领域加强社会主义思想教育,做好调解工作(民政部社会事务司,2021)。1990年,时任全国人大常委会副委员长指出,要引导人们树立文明进步的恋爱、婚姻、家庭、生育观念,对婚姻家庭领域中存在的问题实行综合治理(民政部社会事务司,2021)。这些历史节点和政策导向促使婚姻纠纷调解和婚姻道德教育进入国家政策议程。

2003年之后,一方面婚姻自由观念的深入人心,另一方面新的《婚姻登记条例》取消了离婚申请时要持有所在单位、村(居)委会出具的介绍信以及为期一个月的离婚审查期制度,离婚手续更加简化。由此,2004年之后登记离婚数量急剧上升,但其负面效应也凸显。实地调研发现,在当时的社会背景下,简化离婚手续被视为贯彻婚姻自由原则的重要举措,离婚自由也被视为社会进步的体现,但离婚率上升对家庭特别是子女发展存在诸多不利影响,有必要开展婚姻指导服务来缓解离婚率上升。基于对这一时期问题的认识和研判,民政部于2007年作出“开展婚姻指导服务”的部署,并促使该项制度的逐步完善。

2019年,中国离婚数量达到历史高位的470万对,结婚率也跌破1000万对(民政部,2020),人口出生率开始下滑。婚姻与生育密切相关,出生率持续下降会影响国家和民族的永续发展。这些问题引起了社会的广泛关注,促使民政部与全国妇联出台关于婚姻家庭辅导教育的文件。

(二)政治驱动:制度系统对政策安排的限定

中国婚姻家庭辅导政策的发展受到了国际经验、全球社会福利政策趋势等外源性因素的影响,这种开放式政策创新推动了政策发展。历史制度主义视角下的行为主体,其行为受到个人、环境和规则三者的共同作用(Fioretos et al., 2016)。在婚姻家庭辅导政策变迁中,制度系统主要体现为中央层面的宏观决策部署和政治制度安排,这些因素界定了行动主体的行为空间和行动范围。

1979年,党的十一届四中全会提出“社会主义精神文明”的概念。1980年12月,邓小平在中共中央工作会议上强调了社会主义国家建设中精神文明的重要性(邓小平,1994)。随后党的十二大报告进一步明确建设社会主义精神文明是全党的任务,是各条战线的共同任务。1986年9月,党的十二届六中全会要求将精神文明体现在经济、政治、文化、社会生活的各个方面。正是为了落实中央的决策部署,民政部等相关部委制定了婚姻纠纷调解和婚姻家庭道德教育的相关政策。时任民政部副部长所言也印证了这点:“目前在婚姻、家庭领域,封建主义、资本主义腐朽思想的影响不可低估,我们要在婚姻、家庭领域加强社会主义思想教育,为推进社会主义精神文明作贡献。”(民政部社会事务司,2021)

进入21世纪,随着形势的变迁,中央也作出新的部署。2006年,党的十六届六中全会强调加强社会工作人才队伍的建设。2007年,民政部印发《关于“十一五”期间深入推进婚姻登记规范化建设的意见》,指出要贯彻学习党的十六届六中全会精神,开展婚姻指导服务,探索在婚姻登记机关设立社会工作岗位。2020年5月颁布的《中华人民共和国民法典》规定要“维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系”,同时也规定了离婚冷静期制度。民政部、全国妇联于2020年8月印发《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》,表明出台该意见是为了实施民法典,进一步维护婚姻家庭和谐稳定。

综上所述,中国婚姻家庭辅导政策的发展与国家整体发展战略紧密相连,中央宏观决策部署和政治制度安排为婚姻家庭辅导政策发展提供了方向和依据。

(三)外部示范:国际比较对政策创新的影响

外源性因素在制度变迁中扮演着关键角色,它们通常指那些源自制度环境外部的变量。当今世界已步入文明互鉴的时代,在学习借鉴中实行开放式制度创新是中国制度文明发展的重要特点(虞崇胜、叶长茂,2008)。在发达国家与地区,婚姻家庭辅导服务已具有广泛而深入的实践基础(吴波,2015),展现出福利化、专业化、体系化和制度化的特征。美国政府在二战后就开始推动家庭复兴运动,2003年起推行的“健康婚姻计划”进一步推动婚姻教育的普及。英国1996年颁布的《英国家庭法》(Family Law Act 1996)规定,当事人必须参加完信息会(Attendance at Information Meetings)提供的婚姻指导服务三个月后,才能向法院提交离婚申请。韩国的协议离婚程序中,法院要求夫妻双方必须参加离婚指导会的离婚教育辅导,如不参加则法院拒绝受理离婚申请。澳大利亚政府从2006年开始在全国建立了65个“家庭关系服务中心”,旨在帮助失和夫妻减少婚姻破裂,维持家庭稳定,并规定每对要离婚的夫妇必须先到中心接受三小时的强制性辅导。发达国家婚姻家庭辅导的专业化程度和政策力度都走在前面,我国在政策制定时积极研究国外的相关做法。例如,我国原先只有婚姻调解的概念,通过学习借鉴发达国家的制度实践,逐步扩充了婚姻指导服务、婚姻家庭辅导服务、婚姻家庭咨询服务等相关政策概念。

(四)价值塑造:公共利益观对政策优化的指引

在历史制度主义视角下,追求公共利益的文化价值观既为公共政策优化提供了理念指引,也塑造了政策制定者的政策主动性和策略性行为,同时还为政策提供了合法性基础。

公共利益应该是政府的首要选择(竺乾威,2015)。婚姻家庭制度涉及公共利益与社会和谐稳定,国家应当提供各项制度性保障(冉克平,2024)。健全婚姻家庭辅导政策,促进婚姻和谐、家庭幸福,既是对公共利益的追求,也是民政部门的重要使命。每一个关键节点相关政策的出台以及政策秉持的价值理念,设定的目标路径,都蕴含着追求公共利益的价值取向。比如,民政部、全国妇联《关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》的指导思想是“引导建立和维护平等、和睦、文明的家庭关系”,主要目标是“全社会共筑美满婚姻、幸福家庭的氛围逐步形成”。

同时,为了进一步有效回应社会诉求并完成国家治理任务,党和国家不断完善对公共部门的监督和问责机制,不仅对公共部门尽职履责提出了更高要求,也对于机关行政人员的履职行为有了更多的约束性措施。比如《中华人民共和国公务员法》规定公务员不得有“不担当,不作为,玩忽职守,贻误工作”的行为。再比如,《中国共产党问责条例》规定,对履行管理、监督职责不力,造成重大损失或者恶劣影响的,应当予以问责。

此外,在政策变迁过程中还存在官员政绩冲动的行为偏好。任何类型的官员都会有自我价值实现等冲动,而公共利益的实现是自我价值实现的前提与基础。政策创制是政府部门的重要职责,一个单位、一个部门工作业绩怎么样,就是体现在有没有制定政策,有没有制定好的政策,好政策就是要促进婚姻美满、家庭幸福与社会和谐。

七、结论与展望

习近平总书记强调,要积极培育新型婚育文化,加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导。人口再生产是人类社会存在与发展的基础,没有人口就无法谈及社会的发展(郝海波,2021)。人口是文明的载体,人口的高质量发展也是中国式现代化的关键支撑和实践基点。在这一宏观视角下,维护婚姻家庭的基本秩序,确保人口能够持续、健康地发展,无疑是国家的一项基本且重大的责任。因此,通过制定和执行婚姻家庭辅导政策也是国家促进人口高质量发展的重要举措之一。回顾过去四十多年,婚姻家庭辅导政策的演进历程如同一部生动的社会变迁史,它不仅反映了社会结构的深刻变化,还体现了国家应对理念的不断调整与完善。每一次政策的调整与升级,既是国家对于个体权利与家庭责任的重新界定,也是国家对于婚姻家庭领域问题深度关注与积极应对的体现,更反映出国家与社会关系的不断调适。而随着人口出生率的持续下滑,人口结构挑战的不断加剧,国家政策介入婚姻家庭领域的深度与广度必将进一步强化,政策力度也必须进一步加大。

面对这种新的趋势和要求,现有的婚姻家庭辅导政策体系仍存在诸多不足。首先,婚姻家庭辅导政策的位阶尚停留在部委层面,未能上升至国家层面,政策效力有限。其次,资源和经费等保障机制不足,限制了服务质量和覆盖面的提升。最后,现有的服务更多聚焦于离婚辅导等补救性措施,而预防性和发展性服务则相对缺乏,服务链条过短不能满足多元化需求。因此,亟待推进婚姻家庭辅导政策的结构性创新与调整。一是推进婚姻家庭辅导服务领域立法,以法律法规的形式强化婚姻家庭辅导的政策力度。二是婚姻家庭辅导服务纳入基本公共服务范围,推动婚姻家庭辅导辅导服务向普惠性方向发展。三是推动婚姻家庭辅导服务的内容向贯穿婚姻家庭全生命周期的方面转变。四是探索申请离婚的当事人义务性接受婚姻家庭辅导的可行性。

参考文献:

道格拉斯·C.诺斯.制度、制度变迁与经济绩效[M].刘守英,译.上海:上海三联书店出版社,1994.

邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1994.

范逢春,邱铃惠.我国社区居家养老服务政策的变迁:历程、逻辑与展望——基于历史制度主义的分析[J].社会保障研究,2024 (3):41-51.

关颖,陈佳佳.我国家庭建设的瓶颈分析与社会支持——基于天津市婚姻家庭问题调查[J].理论与现代化,2016(2):58-63.

广东省法学会编.与法共进[C].北京:人民出版社,2018.

郝海波.婚姻制度神圣性消解及其负面效应——基于婚姻解体和人口危机的反思[J].湖北社会科学,2021(7):52-59.

何俊志.结构、历史与行为——历史制度主义的分析范式[J].国外社会科学,2002(5):25-33.

纪庆全.婚姻的现代性危机与离婚调解制度的重构[J].天府新论,2023(3):97-109.

李瑞昌.新中国调解制度变化的内容、路径、动力及未来[J].复旦学报(社会科学),2018(4):167-175.

刘继同.当代中国婚姻家庭政策历史经验、结构特征、严峻挑战与发展方向[J].人文杂志,2018(4):100-113.

刘开君.公共政策变迁间断—平衡模型的修正及应用——兼论新中国科研政策变迁的渐进与突变规律[J].北京社会科学,2016 (11):112-120.

刘蒙罢,张安录.建党百年来中国耕地利用政策变迁的历史逻辑及优化路径[J].中国土地科学,2021 (12):19-28.

刘姝杉,李芸,程胜利.边缘与主体之间:社会工作参与婚姻家庭辅导的现状与发展对策[J].中国社会工作,2023(13):28-29.

刘小燕,李静.中国共产党百年对外传播政策变迁及其逻辑[J].新闻与传播研究,2023(3):5-22+126.

陆杰华,孙杨.人口长期均衡发展视域下当代中国婚育观念及新型婚育文化构建[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2024(3):90-103.

马得勇.历史制度主义的渐进性制度变迁理论——兼论其在中国的适用性[J].经济社会体制比较,2018(5):158-170.

马青萍.从危机到转机:家庭抗逆力视角下婚姻危机家庭保护性因素构建策略探究[J].青少年学刊,2018(3):9-15.

马希权,赵旭东.家庭治疗及相关的家庭研究概述[J].同济大学学报(医学版),2010(1):121-124.

马雪松.历史制度主义的发生路径、内在逻辑及意义评析[J].社会科学战线,2022(6):187-197.

迈克尔·豪利特,M·拉米什.公共政策研究:政策循环与政策子系统[M].庞诗等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

民政部社会事务司编.百年婚制:中国共产党婚姻管理重要政策法规汇编(1921-2021)[Z].2021(内部资料).

南锐,李艳.应急与演化:改革开放以来中国公共卫生治理政策变迁研究[J].上海大学学报(社会科学版),2023(1):93-114.

彭兴苹.社工介入婚姻家庭辅导服务路径探索——基于重庆市巴南区“巴姐睦家”项目[J].中国社会工作,2022(24):36-37.

蒲蕊,郝以谱.我国教育扶贫政策变迁历程、逻辑与展望[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2024 (3):169-179.

乔瓦尼·卡波奇,丹尼尔·凯莱曼,彭号阳,刘义强.关键节点研究:历史制度主义中的理论、叙事和反事实分析[J].国外理论动态,2017 (2):14-28.

冉克平.论“婚姻家庭受国家保护”原则[J].法律科学(西北政法大学学报),2024(1):180-191.

斯文·斯坦莫,李鹏琳,马得勇.什么是历史制度主义[J].比较政治学研究,2016(2):70-92.

宋懿琛,我国高校重点建设政策变迁的特征与成因[J].复旦教育论坛,2024 (2):75-81.

汪新建,吕小康.整合:西方家庭治疗领域的新趋势[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2007(1):151-155.

王晓玫.婚姻登记公共服务中的社会工作实务[J].社会福利,2008(5):49-50.

吴波.伴侣关系教育的临床研究进展[J].中国临床心理学杂志,2015(1):186-190.

谢雨凝,郭瑜.中国式现代化视域下退役军人就业创业政策的历史演进与机制研究[J].社会政策研究,2024(3):100-113+135.

尤娜,叶浩生.叙事心理治疗的后现代视角[J].心理学探新,2005(3):6-10.

虞崇胜,叶长茂.改革开放30年中国渐进式政治制度创新的基本特点[J].江汉论坛,2008(7):5-10.

袁芮.家庭治疗在本土情境中的运用——以鲍温家庭系统理论为例[J].社会工作与管理,2018(2):36-43.

詹成付,陈光耀.婚姻法律知识问答[M].北京:中国大地出版社,2006.

张国芳,阮莉怡.政策工具视域下中国家庭政策的内容研究——基于1987—2021年152份中央政策文本的分析[J].社会工作与管理,2023(5):88-100.

张艳玲.我国婚前教育的正当性证成及其立法模式选择[J].江海学刊,2020(6):232-236.

郑方辉,吴蕊.治理绩效视域下我国行政审批政策变迁的特征、逻辑与未来趋势[J].公共治理研究,2022 (5):5-13.

郑永瑞.农村养老保险制度变迁机理分析——基于新制度经济学视角[J].南方论刊,2018 (6):35-39.

中华人民共和国民政部编.中国民政统计年鉴(2020)[Z].北京:中国社会出版社,2020.

竺乾威.经济新常态下的政府行为调整[J].中国行政管理,2015 (3):32-37.

俎邵静,邓韬.间断平衡框架解释力与优化研究——以新中国成立以来农村扶贫政策变迁为例[J].社会科学论坛,2024(5):161-174.

Aminzade R. Historical Sociology and Time[J]. Sociological Methods and Research, 1992(4): 463.

Fioretos O., Falleti T. G., Sheingate A. ’Historical Institutionalism in Political Science’//Fioretos O., Falleti T. G., Sheingate A (eds), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, 2016.

Halford W. K., Markman H. J., Stanley S. Strengthening Couple Relationships with Education: Social Policy and Public Health Perspectives[J]. Journal of Family Psychology, 2008(4):497-505.

Hall P. A., Taylor C. R. Political Science and the Three New Institutionalisms[J]. Political Studies, 1996(5):936-957.

Lindblom C E. The Science of \"Muddling Through\"[J]. Public Administration Review,1959(2):79-88.

Mahoney J. Thelen K. A Theory of Gradual Institutional Change//James Mahoney and Kathleen Ann Thelen(eds), Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Pierson P. Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis[M]. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time[M]. Boston: Beacon Press,1944.

Roberts C. W. A Conceptual Framework for Quantitative Text Analysis[J]. Quality Quantity, 2000(3): 259-274.

① 国家统计局:中国统计年鉴(2024),https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexch.html。

① 民政部:《以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 努力开创民政事业高质量发展新局面——2024年全国民政工作会议在京召开》,https://www.mca.gov.cn/zt/n2782/n2783/c1662004999979997204/content.html。