码头防护堤坝搅拌桩防渗加固设计

摘要:采用搅拌桩对码头防护堤坝进行加固,可以有效提升码头防护堤坝与码头的运营与建设的安全性和稳定性。依据堤坝不同部位的特点,进行防渗加固设计,设定合理的参数。在施工时,严格依照要求与工艺进行操作,恰当选择搅拌设备的功率,精确控制下钻和提钻的技术,科学、合理地确定安全监测的范围、频次和预警值。研究成果可以为码头防护堤坝工程提供科学、有效的解决方案,保障工程的安全建设。

关键词:防护堤坝""搅拌桩""堤坝防渗""加固设计

Design"of"Anti-Seepage"Reinforcement"of"Mixing"Piles"for"the"Wharf"Protection"Embankment

SHENG"Qiao

CRCC"Harbour"and"Channel"Engineering"Bureau"Group"Co.,"Ltd.,"Wuhan,"Hubei"Province,"430000"China

Abstract:"Using"mixing"piles"to"reinforce"the"wharf"protection"embankment"can"significantly"improve"the"safety"and"stability"of"the"wharf"protection"embankment,"as"well"as"the"operation"and"construction"of"the"wharf."Tailored"anti-seepage"reinforcement"designs"are"designed"based"on"the"specific"characteristics"of"different"sections"of"the"embankment,"with"rational"parameters."During"construction,"strictly"follow"the"requirements"and"processes"to"operate,"select"appropriate"power"for"mixing"equipment,"accurately"control"over"drilling"and"lifting"techniques,"and"scientifically"and"reasonably"determine"the"scope,"frequency,"and"warning"thresholds"for"safety"monitoring."These"research"findings"offer"a"scientific"and"effective"solution"for"wharf"protection"embankment"projects,"ensuring"the"safe"construction"of"the"projects.

Key"Words:"Protection"embankment;"Mixing"pile;"Embankment"anti-seepage;"Reinforcement"design

码头的建设过程中,不可避免地需要对堤坝进行防渗加固。由于堤坝防渗工程所涉工艺和工序十分繁杂,所以,任何一个环节出现问题,都可能引发安全事故。

水泥搅拌桩常用于加固堤坝,主要原理为利用水泥凝结时愈发坚硬的特点,水泥与土充分混合后坚固性强,能够形成堤坝防渗墙[1-4]。刘红昌[5]、张臻[6]针对土石坝防渗加固方案的比选和设计展开了分析,结果表明采用搅拌桩加固堤坝经济性较好。盛小涛等人[7]总结了围井反滤技术在应对管涌险情时的应用目标、达成条件、特殊环境下的应用设计。朱宇星[8]对不同工况下水库的渗流安全稳定性展开分析研究,结果表明塑性混凝土防渗墙具有低渗透系数、高工作强度的材料特性。李林恩等人[9]通过改变塑性混凝土自身材料的水胶比,能够更好地保障高水位情况下围堰的正常运行。杜泽鹏等人[10]对防渗墙采用刚性混凝土和塑性混凝土两种材料时的温度应力进行数值模拟计算,探讨了北方寒冷地区混凝土防渗墙温度应力在墙体的分布状况及其对墙体结构的影响。以上研究成果为堤坝防渗加固提供了理论和实践支持。本文依托某地码头堤坝防洪加固工程,对水泥搅拌桩加固堤坝提升稳定性设计进行研究,以期为类似工程提供参考。

1"工程概况

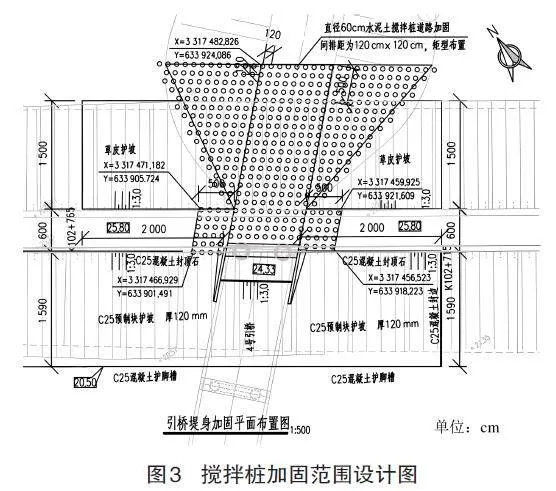

某综合码头工程处于在长江干流田家镇河段左岸,所处位置的水域十分开阔,水陆运输条件便捷,在港口开发建设方面具有优良的自然条件和外部环境条件。需要加固的大堤桩号为K103+495—K102+730,属3级堤防,工程处无护岸结构。堤坝的顶部高度在25.5~25.8"m之间,防洪设计的水位是23.61"m,坡底的高度是20.60"m。目前,堤坝的顶部宽度大约是6"m,堤坝的内外坡度比例是1:3。堤坝的内外都有草皮保护,堤坝的内部压浸台的宽度大概是30"m,堤坝的外部防浪林的宽度大概是50"m,所有的堤坝都已经达到了建设的标准。根据相关设计报告,工程所涉堤段未进行堤身、堤基防渗加固措施。涉堤段典型断面图如图1所示。

根据钻孔揭露,结合主体工程可研阶段勘察成果,拟建码头场地在勘探深度范围内所分布的地层依次为第四系人工填土(Q4ml)、全新统冲洪积(Q4al+pl)、残坡积(Q4el+dl)及二叠系上统(P2)灰岩、炭质灰岩、泥质页岩等。工程区陆域场地的地下水类型包括上层滞水、岩溶裂隙水。堤内场地所测地下水位埋深在0.0~7.7"m,标高处于6.21~16.16"m。

2"堤坝防渗加固设计

2.1""堤坝与引桥衔接处防渗处理

对引桥桥台桩周于桥台桩基施工结束后,进行静压注浆防渗处理(如图2所示)。灌浆孔沿桩周外侧0.2"m和0.8"m处双排梅花型布置,间距0.6"m,深入堤基特定土层不少于1.5"m,浆液材料选用特定土,添加15%的42.5"MPa水泥。

灌浆浆液密度为1.3~1.6"g/cm³,稳定性小于0.15"g/cm³,胶体率大于等于70%,每30"min失水量为10~30"cm²。注浆压力管嘴指示控制最大50"kPa。自下而上分段灌浆,每米孔深灌注量现场试验定,一般为0.3-0.5"m³,灌浆量或孔口压力达标后,灌浆结束。每孔灌浆结束,封孔,拔出注浆管,用水泥砂浆封闭,孔口析水后,用土料回填整平。充填灌浆干法造孔,用XY-1型钻机,孔径50"mm,钻孔位置偏差不超2"cm,垂直偏差小于孔深2%。

为了加强桥台侧面与堤身回填土体结合,减弱江水渗透,在1至4号引桥桥台基础施工中,于上、下游侧面和迎水面铺设一层外延3"m的土工膜,规格为两布一膜(700"g/m²)。同时,桩基承台基槽用黏性土回填压实,厚度为100~15"cm,分层碾压,压实度不小于0.93。

为了保证堤身填土质量,在填土结合面打坎,坎高15"cm、宽60"cm。依据《堤防工程设计规范》(GB"50283—2013),桥台堤身回填土要求如下:(1)宜选黏性土,土料渗透系数≤1×10-5"cm/s;(2)黏粒含量10%~35%,塑性指数IP为10~20,不含植物根茎等杂质;(3)有机混合物含量不超3%,水溶性盐类含量不超2%;(4)土料含水率与最优含水率偏差为±3%。

为了确保引桥桥台支座外露及检修方便,避免后期对堤身土体开挖,在堤身内桥台两侧新建C25重力式封边挡土墙,墙高17"540"cm,顶宽35"cm,墙背坡比1:0.3,底部宽115"~77"m。

2.2""堤身段搅拌桩加固设计

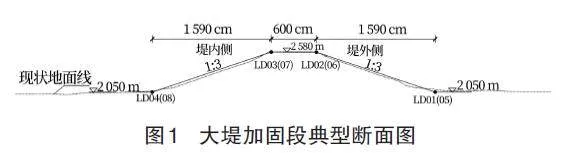

如图3所示,引桥与堤坝加固结合段长30"m,斜坡道路加固长20"m。水泥土搅拌桩桩径为0.6"m,桩间距为1.2"m,矩形布置,桩长为7.4~10.8"m,桩底深入特定土层不少于1.5"m,成桩28"d后桩身抗压强度不小于1.2"MPa,面积置换率19.6%,水泥掺量比20%,单桩承载力不小于84.9"kN,复合地基承载力为110"kPa。主体工程施工完后,本工程恢复道路范围与堤顶加固一致,长92"m,恢复后,堤顶道路宽6.0"m,结构层自上而下为22"cm厚混凝土(弯折强度不小于4.5"MPa)、15"cm厚水泥稳定层(5:95)、15"cm厚水泥稳定层(4:96)、夯实土层(密实度93%以上)。道路两侧用C30砼预制站石收边,尺寸为15×40"cm。

对堤内坡实体路基,填土用塑性指数7~10的砂性土料,且须满足:土料中有机混合物含量不超5%,水溶性盐类含量不超3%;填土渗透系数k≤1×10-4"cm/s;土料含水率与最优含水率偏差±3%,压实度≥0.65。

2.3""岸坡防护设计

2.3.1坡防护平面设计

本工程依平顺护岸与稳固岸脚原则,对现状土质岸坡新建两级护坡。上级岸坡坡顶高程为19.0~16.0"m,坡脚高程为15.00~12.00"m,坡比为1:3.0~1:5.0,一级护坡坡脚设4"m宽中平台。二级护坡顶高程为15.0~12.00"m,坡脚高程为9.70"m,坡比为1:3.0-1:20,坡脚新建4"m宽枯水平台,高程为9.70"m,高于设计枯水位1"m。枯水平台外侧水下约30"m处(至深泓线附近或水下岸坡缓于1:4缓坡处)抛石护岸,抛石厚度不小于1"m,末端设10"m宽、不小于2.0"m厚防冲备填石平台,抛石散石70%,笼石30%,粒径为0.20~0.45"m,平均0.30"m。岸坡上下游设5.0"m×1.0"m格宾石笼封边衔接。岸顶顺水流设60×60"cm、壁厚25"cm的C25砼纵向排水沟,垂直水流向设间距100"m的横向排水沟,与纵向相接并接枯水平台。C25砼排水沟每10米设2"cm宽伸缩缝,内嵌硬质聚乙烯闭孔泡沫板。

2.3.2坡防护结构设计

一级护坡坡面用厚30"cm的雷诺护垫护坡,下设单层350"g/m²土工布;坡顶新建60×60"cm、壁厚25"cm的C25砼纵向排水沟,坡脚新建1.0"m×1.5"m的C25混凝土护脚槽,下设10"cm厚砂石混合料垫层;二级护坡坡脚新建2"m宽、2.0×1.0"m的C25混凝土护脚槽,下设2.0×0.5"m的格宾笼石;护脚槽外侧设2"m宽、2.0×1.5"m的格宾笼石枯水平台。枯水平台以下水下抛石护岸,散石70%,,笼石30%。上、下游边线处格宾笼石封边5.0×1.0"m,枯水平台以下用5"m、宽1"m厚抛石与现状岸坡顺接。护岸C25混凝土排水沟及护脚槽每10米设2"cm宽伸缩缝,内嵌硬质聚乙烯闭孔泡沫板。

2.4""堤内桥墩反滤设计

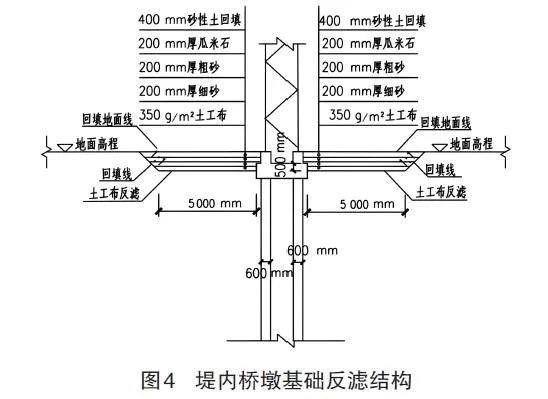

如图4所示,桥墩基础周边5"m范围内下挖1"m,自下至上依次铺设单层350"g/m²土工布、60"cm厚反滤料及40"cm厚砂性土。土工布规格为350"g/m²,沿承台周边铺设,高程与承台顶面一致,侧面向下与承台侧边粘贴相接1"m,搭接部位重叠50"cm。反滤料:上部设3层反滤,依次为20"cm厚碎石、20"cm厚粗砂和20"cm厚细砂,上部用砂性土回填,IP为7~10,分层碾压密实,相对密度不小于0.65。

3"堤坝搅拌桩加固施工

3.1""施工要求

依照《复合地基技术规范》(GB/T"50783—2012)规定[11],设计桩长需要依据施工机械的能力予以明确,喷浆搅拌法的加固深度不宜超出20"m,喷粉搅拌法的加固深度不宜超过15"m。据此结论判定:若搅拌桩长大于20"m,则属于“超深搅拌桩”;搅拌桩长在20"m及以内时,于普通软土下的基础加固处理工艺已然成熟,质量处于可控状态;当桩长大于20"m且遭遇复杂软土地质时,必然会在常规工艺的基础上增添技术难度,所以,需要在原有工艺上进行改进,方能保障超深桩基的强度与质量。

在施工加固深度的范围里,土体的任何一点均应搅拌20次以上,结合传统设计的3层6翼片或4层8翼片钻头,倘若按照常规的“四搅四喷”工序进行控制,搅拌频率分别能够达到24次和32次,虽然满足技术规范的要求,然而却存在工序繁杂、作业耗时久、经济效益低下等不利因素。

3.2""搅拌设备功率

随着软土深度的增加,搅拌桩钻杆和钻头所面临的阻力会增大,在一定的软土深度下,钻头的提速或搅拌难以满足技术要求。在深层进行喷浆(粉)时,必然会受到水或土压力的影响,所施加的注浆(粉)压力过大,则更易引发向上返浆或地下窜浆的情况,造成水泥材料的过度浪费;反之,施加的压力过小,又无法确保搅拌桩的水泥掺量和成桩质量。搅拌设备功率的大小是在软土中高质量成桩的关键所在,桩身每断面的搅拌位置与喷浆(粉)务必要同步且同时进行,否则胶凝材料难以与软土更为良好地拌和均匀,进而导致芯样不连续或强度不合格等质量问题。

3.3""下钻技术控制

运用DGN-28型搅拌设备,并配置多翼片搅拌钻头与高压辅助搅拌装置来施行,依据设备功率,结合“二搅二喷”和“四搅四喷”工艺来开展,通过下钻和提钻对复杂或超深软土进行高频搅拌与复杂软土的处理。

依据不同的软土含水量,开展水泥掺量配合比的设计,以保证桩基芯样的完整性和强度。具体操作方式如下:启动灰浆泵,当灰浆从喷嘴喷出时,开启桩机向下旋转钻进搅拌;水泥搅拌桩机就位后,开始钻进并喷浆,确保水泥浆用量和水泥浆总用量。能够适当调整提升和钻进的速度,过程中要随时留意深层监测仪的记录数据,从而进行动态调整。要定期对搅拌翼片的直径大小进行检查,当直径损量大于10"mm时,必须更换翼片。当钻进喷浆成桩达到设计桩长或层位后,需在原地喷浆半分钟,然后反转匀速提升,其深度误差不能超过5"cm。在下沉钻头进行钻进时,要依据土质的软硬情况,选择合适的挡位,同时要时刻留意电流的变化,及时进行换挡操作。

3.4""提钻技术控制

当搅拌钻头抵达设计深度时,应将搅拌头反转,同时喷浆并提升搅拌。要严格把控搅拌速度,喷浆、搅拌、提升3项同步开展,将水泥浆充分与土体拌和均匀。钻进速度和提升速度参照表1进行控制,在试桩过程中,应当认真做好记录,当钻头提升至设计顶标高以上50"cm后,停止喷浆。

4"堤坝加固施工安全监测

4.1""监测范围

为了明确堤防在工程施工期和运行期的沉降变形与水平位移情况,依照相关规定[12-13],在码头翻堤运输通道引桥上下游5"m处各自设置1个监测断面,一共设置8个堤防安全监测断面。每个监测断面都安排4个监测点,分别是堤内脚、堤内肩、堤外肩、堤外脚。这些监测点在工程开始前就进行埋设,用于施工期和运行初期(竣工后1年)的监测。在堤内距离堤脚200~300"m的位置布置1组工作基点,基点至少由2个混凝土柱普通水准标石组成一组,且基点需位于未受扰动的土体上。沉降和水平位移的测点采用混凝土水准标石,布置测点时挖一个50"cm×50"cm、深80"cm的深坑,用C20混凝土浇筑监测点基座,在基座顶面埋设不锈钢标芯,并标注测点编号、埋设年月等信息。

4.2""监测频次

按照相关规定[12-13],基于堤防工程的实际情况,明确堤防位移和沉降的监测频次。在施工期,每天进行1次监测;运行初期的汛期(5月至10月上旬),每周监测1次;运行期的非汛期(10月中旬至次年4月),每月监测1次。监测期限:依据涉河建设方案的施工工期安排,施工期设定为2年;运行初期的监测时间为竣工后的1年。

4.3""监测项目预警

参照《建筑基坑工程监测技术标准》(GB"50497—2019)中“表8.0.4土质基坑及支护结构监测预警值”中一级基坑的预警值范围,并结合有关部门的规定、经验类比值来确定具体工点监测项目的预警值。沉降、水平位移的预警值如表2所示。

5"结论

(1)针对码头防护堤坝搅拌桩防渗加固展开设计、施工与安全监测的研究,有效消除并减弱了码头建设和运行给堤防安全带来的不利影响。考虑到堤坝与引桥衔接处、堤身段、岸坡防护玌堤内桥墩存在不同特点,相应地实施了防渗加固与防护措施。

(2)施工期间,通过合理选定搅拌设备功率,精准把控下钻和提钻技术,保证了搅拌桩的质量与加固成效。依据不同的软土状况,开展水泥掺量配合比设计,进一步确保了桩基芯样的完整性和强度。

(3)在堤坝监测方面,参考借鉴相关领域规范,确定合理的的监测范围、频次玌预警值,能够及时且有效地掌握堤防在施工期和运行期的沉降变形与水平位移状况。

(4)工程施工前和施工中,应做好临时度汛措施,并对现有堤防、护岸等堤防设施按要求进行监测,提出切实可行的应急处理措施,确保堤防安全。一旦出现险情,应及时上报和进行抢险。

参考文献

- 鞠远江.流土灾害的形成机理与治理[J].水土保持研究,"2007(2):142-144.

- 吴庆华,张伟,邬爱清,等.堤防管涌险情研究进展[J].长江科学院院报,2019,36(10):39-44.

- 苏晓星,孙国兴.水库脱坡产生原因及整治措施[J].水利科技与经济,2014,20(2):99-100.

- 张周文.软硬坝基先筑坝后建塑性混凝土防渗墙应力与变形分析[J].广东水利水电,2022(12):91-94,107.

- 刘洪昌.跋山水库土石坝防渗加固工程设计[J].地下水,2021,43(3):243-245.

- 张臻.水磨沟水库大坝复合土工膜防渗斜墙设计分析[J].水利科技与经济,2020,26(2):66-69.

- 盛小涛,陆齐,张伟,等.围井反滤在江西省圩堤堤基管涌抢险中的应用及若干认识[J].水利水电快报,2021,42(1):59-63.

- 朱宇星.塑性混凝土防渗墙在水库除险加固工程中的应用研究[J].治淮,2022(6):32-34.

- 李林恩,鲁舟.高水头差船闸围堰防渗墙塑性混凝土试验研究[J].水运工程,2023(1):180-185,190.

- 杜泽鹏,孙庆丰.混凝土防渗墙温度应力数值模拟研究[J].东北水利水电,2023,41(1):30-32,72.

- 中华人民共和国住房和城乡建设部.复合地基技术规范:GB/T"50783—2012[S].北京:中国计划出版社,2012.

- 中华人民共和国水利部.堤防工程安全监测技术规范:SL/T"794-2020[S].北京:中国水利水电出版社,2020.

- 中华人民共和国水利部.水利水电工程安全监测设计规范:SL"725-2016[S].北京:中国水利水电出版社,2016.