广东省可补充类耕地资源适宜性评价与整治分区

摘要:耕地“占补平衡”与“进出平衡”是架构我国耕地保护政策体系的制度核心,可补充类耕地资源整治是落实耕地保护“双平衡”政策的重要途径。本研究基于耕地保护“双平衡”政策视角,探索性地提出了可补充类耕地资源的概念内涵及其适宜性评价指标体系,并采用多因素综合评价、SOFM等方法对广东省县域单元可补充类耕地资源适宜状况进行评价、分级与整治分区。结果表明:广东省可补充类耕地资源较为丰富,其中后备补充类、即可补充类与工程补充类的面积占比分别为19.69%、35.72%、44.59%,大量可补充类耕地资源当前为林果产品和水产品生产用地。广东省可补充类耕地资源整治适宜性从高到低分为高度适宜、较高适宜、中度适宜、较低适宜、低度适宜5个等级,其面积占比分别为14.20%、33.69%、22.42%、17.74%和11.95%,适宜程度较高地区主要分布在西翼、东翼与肇庆市。广东省可补充类耕地资源优先整治区、重点整治区、选择整治区与后备整治区的农业生产环境差异较大,为此需要差异化地采取行政干预、工程提质、组织引导、激励奖补等措施。本研究可为指导广东省耕地保护“双平衡”政策的调整、制定与落实提供参考,并对保障区域粮食安全与促进农业可持续发展具有重要的理论与现实指导意义。

关键词:耕地;占补平衡;进出平衡;土地整治;广东省

中图分类号:F323.211 文献标志码:A 文章编号:2095-6819(2025)01-0057-09 doi: 10.13254/j.jare.2023.0689

耕地是保障国家粮食安全最重要的生产要素和基础性战略资源,耕地保护是实现中国式现代化的重要安全保障[1-3]。根据第三次国土调查相关数据,2019年末全国耕地总面积为19.18亿亩(1亩=1/15 hm2,下同),实现了第三轮土地利用总体规划确定的耕地保有量目标,但与第二次土地利用现状调查相比,全国耕地面积减少了1.13亿亩。在非农建设占用耕地严格落实“占补平衡”的情况下,耕地减少的主要原因之一是农业结构调整,其中净流向林地与园地的面积分别为1.12亿亩和0.63亿亩,并有大量耕地被植树造绿、挖湖造景和抛荒闲置,由此导致耕作层受到不同程度的破坏。为严禁擅自改变耕地用途以及破坏耕作层理化性状而导致耕地面积减少和质量下降的行为,国家要求对耕地转为其他农用地与农业设施建设用地实行年度“进出平衡”。自此,我国耕地保护进入“占补平衡”与“进出平衡”(简称“双平衡”政策)协同推进新时期,这为解决耕地“非农化”与“非粮化”问题提供了重要的制度约束[4-5]。然而,由于耕地保护“双平衡”政策颁发时点的不同步性、目标内容的非同一性与政策措施的差异性,使得当前耕地开发、利用与保护的理论探索难以有效指导耕地保护管理实践。

土地整治是落实耕地“双平衡”政策的重要途径和有效工具。一方面,国家通过土地开发、整理与复垦落实耕地“占补平衡”政策,目的在于解决耕地“非农化”问题[6]。另一方面,为应对日益严重的“非粮化”问题,国家开始实施耕地“进出平衡”政策。在国家政策的强力需求牵引下,学界在耕地“非粮化”的内涵特征、时空演化、分区治理等方面取得了丰硕成果[7]。现有研究主要利用统计数据测算不同行政单元耕地种植结构的“非粮化”水平[8-9],也有研究借助多时相高分辨率遥感影像解译获取耕地“非粮化”时空特征[10-11],或基于农户视角的微观调查识别耕地“非粮化”种植比例[12]。无论是对耕地“占补平衡”还是“进出平衡”而言,耕地适宜性评价都是实施土地整治的基础,因为耕地开发不仅要关注“平衡”前立地条件的可行性,更要重视“平衡”后耕作利用的稳定性[13]。依据适宜性评价结果有计划、有步骤地实施土地整治是引导耕地“双平衡”政策从理论走向实践的重要内容[14-16]。随着耕地保护“双平衡”政策实践的不断深入,综合评价区域耕地整治的综合潜力与开发时序成为政策落实的基础与前提[17]。然而,由于学界对可用于补充耕地数量或可开展耕地质量提升的资源对象尚未统一,导致依托耕地“双平衡”政策开展的土地整治实践缺乏理论支撑。

广东省是城市化与工业化快速推进的前沿阵地,也是农业转型发展的典型地区。尽管广东省耕地后备资源较为短缺,但按照张颖诗等[18]的研究成果,2005—2019年广东省耕地非粮化率由48.47%上升至54.65%,吴大放等[9]研究指出2010—2020年期间粤北山区非粮化率从0.521增加至0.587,陈莉珍等[19]的研究表明珠三角2019年县域平均非粮化率为47.8%,高于全国平均水平,充分表明广东省各区域可补充类耕地资源整治潜力巨大。此外,广东省积极响应国家耕地保护的“双平衡”政策,先后出台广东省补充耕地项目管理办法、广东省耕地“进出平衡”编制指引等文件,耕地保护取得了较为显著成效,但同时也面临着“双平衡”政策推进困难的问题。在此背景下,本研究基于耕地保护“双平衡”政策视角,辨析可补充类耕地资源的内涵以及构建可补充类耕地资源整治适宜性评价指标体系,并以广东省县域单元为评价对象分析可补充类耕地资源整治潜力和适宜性分布,明确可补充类耕地资源整治的时空秩序与策略,为指导广东省耕地“双平衡”政策的调整、制定与落实提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

广东省地处我国大陆最南部,陆地总面积约为17.98万km2,下辖21个地级市和122个县级行政区划单位。境内地貌类型复杂多样,地势总体北高南低,区域产业结构差异显著,地理分区可划分为珠三角、东翼、西翼和山区[20]。其中,珠三角地区经济较为发达、城镇化水平较高,东翼经济发展基础与产业结构较好,西翼是传统的粮食与水果生产基地,山区自然资源丰富且生态环境较好。根据《广东省第三次全国国土调查主要数据公报》,2019 年末耕地总面积为190.19 万hm2,其中水田占72.25%,水浇地占8.62%,旱地占19.13%。近年来,由于工商资本下乡和农业转型发展,广东省耕地“非农化”与“非粮化”特征显著,为此亟需落实耕地保护“双平衡”政策,构建可持续的耕地保护与开发利用格局。

1.2 数据来源与处理

本研究数据主要包括两类:①广东省耕地后备资源调查数据、农用地分等定级数据、“三区三线”划定成果、地质灾害点空间分布数据、STRM地形数据(90m)等矢量数据,该类数据主要用于提取可补充类耕地单元图层,在此基础上对矢量数据进行脱敏与栅格化处理,栅格单元大小设定为250 m×250 m;②从《中国县域统计年鉴》《广东省统计年鉴》、县市统计公报等资料中获取农作物播种面积、劳动力、粮食产量、农业产值、农民人均收入等指标,通过相应的公式计算耕地利用水平指数与社会经济状况指数。为降低异常值对适宜性分区的影响,所有指标采用5%的置信区间进行异常值处理。另外,由于广州市荔湾区、越秀区、海珠区、天河区与深圳市缺值较多,予以剔除,最终对广东省109个县级行政单元与东莞、中山2个地级市进行分析。

1.3 研究方法

1.3.1 可补充类耕地资源的内涵辨析

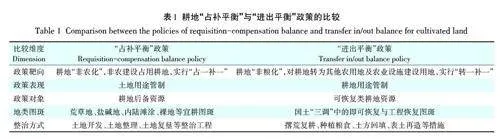

当前耕地保护政策主要包括“占补平衡”与“进出平衡”两类体系,其在政策靶向、政策表现、政策对象等方面均有所不同(表1)。可补充类耕地资源是本研究根据耕地保护“双平衡”政策实践需要所构设的新概念,其在概念内涵、整治对象、政策目的等方面与耕地后备资源与可恢复类耕地资源存在一定关联。按照国土调查技术规范,耕地后备资源指在一定的政策、经济与技术条件下可开发、复垦或整理为耕地的土地资源,主要表现为通过荒草地、盐碱地、内陆滩涂、裸地等地类开发补充建设占用耕地,这是当前补充耕地的主要来源。可恢复类耕地资源是第三次国土调查所提及的一个非正式概念,主要指“三调”中标注“即可恢复”或“工程恢复”的图斑,这些图斑“二调”时期为耕地,但“三调”中因地表覆盖特征发生变化而流出为林地、草地、园地、坑塘水面等非耕农用地,根据耕作层破坏程度可通过相应措施整治恢复为耕地,故将其作为潜在耕地补充对象。依据上述分析,可补充类耕地资源指在现行政策框架下可整治补充为耕地的各类土地资源,其不仅包括用于“占补平衡”的耕地后备资源,还包括用于“进出平衡”的可恢复类耕地资源。对这一概念的理解应把握如下几点:①可补充类耕地资源是可补充为耕地的土地资源的简称,“三调”中其现状为非耕地,而不是指耕地的某种类型;②可补充类耕地资源是对耕地“占补平衡”与“进出平衡”两项政策统筹推进的一个概念设想;③可补充类耕地资源整治不仅包括针对耕地后备资源的土地开发、土地整理与土地复垦等高强度工程措施,也包括针对可恢复类耕地资源的复耕复种、表土再造等低强度工程措施。

1.3.2 可补充类耕地资源及其来源

近年来,在耕地“占补平衡”政策的约束下,国家与地区具有较高农业适宜性的“后备性”可补充类耕地资源日渐稀缺,而因农业结构变动导致的“恢复性”可补充类耕地资源整治潜力较大,并可能成为耕地“双平衡”政策补充耕地的重要来源[21]。根据2021年自然资源部等发布的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》,耕地“进出平衡”包括“转出”和“转入”两个方面。从广东省耕地管理实践来看,“耕地转入”主要包括两类:一是可开垦类耕地,该类地块“三调”前后均为非耕地且划归为耕地后备资源,按照相关要求可整治补充为耕地;二是可恢复类耕地,该类地块因土地利用现状分类标准变化或农业结构调整,“三调”前为耕地而“三调”后为非耕地,在通过立项论证后可采取相关措施整治恢复为耕地。依此,本研究可补充类耕地整治对象为上述两类可“转入”对象中适合整治转化为耕地的用地类型。依据《广东省耕地恢复潜力调查评价工作方案》,本研究在从广东省耕地后备资源调查数据库与耕地恢复潜力调查数据库提取相关地类基础上,扣除25°以上坡、生态保护红线范围内、城镇开发边界范围内等不符合要求图斑单元后,以剩余图斑作为广东省耕地“双平衡”整治的可补充类耕地资源来源,并依据资源来源、耕作层破坏程度、整治恢复难易程度等将其划分为后备补充类、即可补充类与工程补充类。其中,后备补充类主要为耕地后备资源中扣除与耕地恢复潜力重合后的图斑,即可补充类与工程补充类则分别对应耕地恢复潜力调查中的即可恢复类与工程恢复类图斑。

1.3.3 可补充类耕地资源整治适宜性评价

适宜性评价是划分可补充类耕地整治时序的基础,可补充类耕地整治适宜性主要取决于自然环境条件、景观格局形态、耕地利用水平与社会经济状况[22-23]。自然环境条件包括耕层土壤的理化性质、地形特征及整治恢复难易程度,本研究选取自然等指数、地形起伏度、用地类型3个指标表征。根据广东省土地整治的选址要求,耕地整治应选择“自身规模较大或与周边现状耕地相邻且整治后可形成集中连片耕地的地块”,为此本研究选取平均地块面积、斑块形状指数、斑块与周边耕地斑块的集中连片度刻画可补充类耕地单元的景观格局形态。耕地利用水平主要反映可补充类耕地整治后用于粮食生产的稳定性以及耕地利用的劳动力投入产出成本与单位生产能力,本研究选取非粮化率[18]、农户劳动生产率[24]、粮食单产来表征。社会经济状况主要反映可补充类耕地的外部环境适宜性,本研究选取地均农业产值、农民人均收入、主体功能定位来表征。依据所有评价指标的计算结果、分类属性与影响方向,采用等间距法依照[0,100]的区间进行分级赋值,具体规则如表2所示。

1.3.4 可补充类耕地资源整治分区

本研究运用Kohonen提出的SOFM神经网络模型对广东省可补充类耕地资源进行整治分区[25]。为有序推进广东省可补充类耕地资源整治,本研究按照“农业资源禀赋从优到劣、耕地利用质量从好到差”的识别逻辑,将可补充类耕地资源划分优先整治区、重点整治区、选择整治区与后备整治区4大类,在此基础上依据各类分区的空间分布特征进一步细分为不同的小类,并按照“地理方位+大类”的规则命名。优先整治区的耕地适宜性程度整体水平最高,农业资源禀赋条件最优,一般只需采取复种、复耕等简易的工程措施,即可恢复耕作条件。重点整治区的耕地适宜性程度适中,虽然农业资源禀赋条件较好,但农业发展往往存在明显的短板,工程恢复难度有所增加且耕地保护紧迫性较高。选择整治区的耕地适宜性程度较低,存在非粮种植与粮食安全、农业开发与生态保护等潜在冲突,需要采取土地平整、土壤改良等大型工程措施,才能达到较好的农业生产条件。后备整治区的耕地适宜性程度最低,可补充类耕地资源整治的工程措施难度最大,但迫切性较低。

2 结果与分析

2.1 可补充类耕地资源整治潜力

由表3可见,2020年广东省可补充类耕地资源类型较为丰富,且地区分布差异较大。从可补充类耕地资源的类型来看,后备补充类的面积占比为19.69%,土地利用类型主要为荒草地,说明广东省后备性耕地资源较为稀缺。此外,即可补充类的面积占比为35.72%,该类用地耕作层与农田灌溉系统保护较好,清除地表杂草、灌木等杂物即可恢复耕作条件;工程补充类的面积占比为44.59%,该类用地耕作层或种植系统破坏较为严重,需要采取客土、土壤培肥、灌溉系统重建等工程措施才能恢复耕作条件。从可补充类耕地资源的地类来看,园地面积占比最高,为36.53%,其次依次为林地24.20%、坑塘水面19.43%、草地19.26%、裸地0.58%,并且即可补充类地类面积占比由高到低依次为园地、坑塘水面、林地和草地,而工程补充类地类面积占比由高到低依次为林地、园地、坑塘水面和草地,表明广东省大量耕地已“转出”为提供林果产品和水产品的用地。从可补充类耕地资源的分布来看,珠三角、东翼、西翼与山区的可补充类耕地资源面积占比分别为34.94%、11.02%、27.59%、26.45%,其中经济发达的珠三角耕地主要“转出”为园地和养殖水面,东翼的农业种植结构相对稳定,耕地转为其他农用地的面积占比较小,而农业发达的西翼与生态环境优越的山区则主要“转出”为园地和林地。

2.2 可补充类耕地资源整治适宜性分级

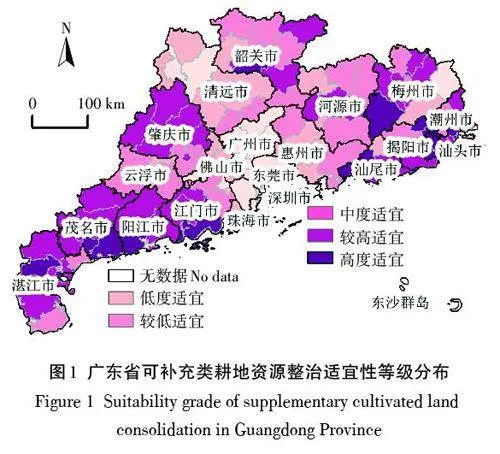

采用自然断裂法将广东省可补充类耕地资源整治适宜性划分为5个等级,即高度适宜(73.27,83.50]、较高适宜(66.63,73.27]、中度适宜(61.73,66.63]、较低适宜(54.99,61.73]、低度适宜[43.81,54.99](图1)。从数量结构来看,可补充类耕地资源整治适宜等级从高到低面积占比依次为14.20%、33.69%、22.42%、17.74%和11.95%,所占县区的数量分别为14、32、29、20、16,其中霞山区、潮阳区、阳西县等14个县区的适宜等级最高。从空间分布来看,广东省可补充类耕地资源整治适宜程度较高地区主要集中分布在西翼、东翼、肇庆市以及零星分布在韶关、梅州、河源等地市的山区县,该类区域经济活跃程度相对较低,农业人口外出比例较高且生产力发展水平较低,可补充类耕地资源转为粮食生产用地的综合效益较高;适宜程度较低地区主要集聚在除肇庆以外的珠三角地区以及清远市,该类区域经济活跃程度高、人口密度大且食物多样性消费需求强烈,在比较效益优势和工商资本下乡的驱动下可补充类耕地资源转为粮食生产用地的难度较大。广东省可补充类耕地资源整治的适宜等级与分布格局表明,其可补充类耕地资源的整治潜力较大但区域分布不平衡,耕地保护系列政策的制定可为实现耕地保护动态平衡提供制度保障,但由于可补充类耕地资源整治潜力与经济发展的互斥性较强,耕地“双平衡”政策的实施需要充分协调区域经济发展、耕地保护与生态安全的关系。

2.3 可补充类耕地资源整治分区与策略

2.3.1 可补充类耕地资源整治分区

依据SOFM综合聚类结果,广东省可补充类耕地资源可划分为4大类12小类(图2)。优先整治区、重点整治区、选择整治区与后备整治区的可补充类耕地资源面积占比分别为42.67%、33.50%、11.03%、12.80%,包括的县级单位数分别为49、30、16、16,这表明广东省可补充类耕地资源整治的理论可行性较优,并且具有较强的空间异质性。具体来讲,优先整治区包括珠三角优先整治区Ⅰ、珠三角优先整治区Ⅱ、粤东优先整治区、粤西优先整治区与粤北优先整治区,可补充类耕地资源面积占比分别为5.21%、4.76%、10.32%、19.73% 和2.65%。重点整治区包括珠三角重点整治区、粤西重点整治区与粤北重点整治区,可补充类耕地资源面积占比分别为13.39%、10.85%、9.26%。选择整治区包括粤西选择整治区与粤北选择整治区,可补充类耕地资源面积占比分别为1.19%、9.84%。后备整治区包括珠三角后备整治区与粤北后备整治区,可补充类耕地资源面积占比分别为11.13%、1.67%。广东省可补充类耕地资源整治分区的分布既与地形地貌、降雨、气候等自然条件密切相关,更与区域的经济区位、产业结构、人口分布等人文环境联系紧密,为此可补充类耕地资源整治需落实差异化的管理与工程措施。

2.3.2 可补充类耕地资源分区整治策略

优先整治区可补充类耕地资源较丰富,该地区是广东省通过“双平衡”政策补充耕地的主要来源,建议通过土地整理降低珠三角优先整治区Ⅰ内地形起伏对农业种植的不利影响,优化珠三角优先整治区Ⅱ和粤东优先整治区内补充耕地的斑块形状,提升粤西优先整治区内补充耕地与现状耕地的空间连片度,改善粤北优先整治区内补充耕地的自然综合质量,通过组织动员、激励奖补等措施推进补充耕地的复种复耕,确保良田良种。重点整治区是广东省落实耕地保护任务的主体区域,耕地保护既要严防无序的非粮化利用,也要逐步落实可补充类耕地资源的恢复整治,通过土地整治提升珠三角重点整治区农业灌排体系和田间道路体系,提升耕地的灌排保障率和道路通达性,在粤西重点整治区内试行可补充类耕地资源的有偿“转入”机制,提高农户复耕复种的积极性,以及在不干扰生态系统安全的情况下提升补充耕地的规整度,探索耕地流转与农业规模经营新模式,防止流转耕地转为农业设施用地或种植经济作物。粤西选择整治区应在确保耕地保有量和基本农田保护任务的前提下,依据农业适宜性评价实现“宜粮则粮、宜果则果”,通过土地整治改善农业生产存在的地力低、设施差、斑块小与集聚弱等问题;粤北选择整治区则应防止耕地非粮化利用进一步扩大,通过垦造水田扩大优质水稻种植面积,推广鱼(蟹、虾)稻共生、粮果套种等新模式,探索山区农业发展生态产业化与产业生态化新路径,实现农业增效、农村增绿与农民增收。珠三角后备整治区应以提高现有耕地利用效率为导向,重点推进闲置、低效养殖坑塘与农业设施建设用地整治,鼓励发展多元农业种植和粮食产品生产,充分挖掘耕地的生产、生活与生态功能;粤北后备整治区的宜耕性较差,可补充类耕地资源整治应以保障区域生态安全为前提,坚持“宜耕则耕、宜林则林”原则,通过农业区划落实粮、果、林用途空间管制。

3 讨论

本研究立基于国家耕地保护“双平衡”的政策目标与广东省耕地利用与保护的管理实践,探索性地提出了可补充类耕地资源的概念内涵及其评价体系,明确了可补充类耕地资源的来源及其整治路径,是对以往有关耕地资源概念与评价体系研究的重要补充。从可补充类耕地资源的概念内涵来看,本研究中可用于“补充”耕地的土地资源类型主要包括两类,即“后备性”的荒草地、盐碱地、内陆滩涂、裸地等非农用地与“恢复性”的林地、草地、园地、坑塘水面等非耕农用地。此外,本研究从自然环境条件、景观格局形态、耕地利用水平与社会经济状况4个维度对可补充类耕地资源进行适宜评价,并将评价结果用于整治分区的划分,不仅强调了对耕地数量的补充,更强调补充耕地的质量保障,并且在政策措施中明确了“生态优先”原则,这与国家所主张的耕地保护数量、质量与生态“三位一体”的理念相吻合。

广东省“后备性”耕地资源日益稀少,而“恢复性”耕地资源整治潜力较大,这为耕地资源的利用与保护提出了新命题。为此,本研究提出如下两点政策建议:

(1)依据农业地域结构性差异,审慎推进可补充类耕地资源整治。广东省农业生产的资源基础、区位价值与产业结构地域差异较大,使得耕地利用具有较为明显的结构性差异。从广东省可补充类耕地资源用途来看,主要包括以提供茶叶、水果、鱼肉等农产品为主的农业种植结构调整型资源,以及用于挖湖造景、植草育苗等非农业生产的农业产业结构调整型资源。针对不同类型的可补充类耕地资源,不能“简单化”“一刀切”地整治恢复为耕地,而应遵循不同区域农业发展的客观规律采用差异化的管控措施。

(2)科学引导耕地利用转型,建立“良田粮种”长效管护机制。在不违反耕地利用与保护管理规定的前提下,耕地作为集体组织成员的家庭共同财产,承包人对其如何经营具有较大的自由度[10]。耕地流转、“非粮化”利用、抛荒等形式既是农户自由经营的权益体现,更是乡村人口、土地与产业关系演化的可能趋势。因此,当前的耕地管理政策应当正确把握耕地利用转型所处的阶段,并基于耕地利用的自然、经济与社会环境特性,明确与发展阶段相适应的土地利用形态。

尽管研究在可补充类耕地资源的概念界定、适宜性评价指标体系建构与整治分区划定等方面做了诸多探索,但仍存在如下缺陷有待进一步完善:一是受限于研究数据的敏感性和不可获取性,可补充类耕地资源的适宜性评价指标体系中仅纳入了表征耕地自然综合质量的指标,这在一定程度上可能会导致评价结果存在偏误。二是尽管本研究基于广东省耕地后备资源调查数据与耕地恢复潜力调查数据对可补充类耕地资源适宜状况进行了系统评价、分级与整治分区,但评价对象和评价方法仅反映了可补充类耕地资源整治的理论可行性,而没有考虑到整治行为可能导致农户经济收入损失、政府管理成本增加、区域农产品供需失衡等问题。因此,后续研究有必要以县域为单位开展可补充类耕地资源整治图斑核查、现场勘查和意愿调查,摸清可补充类耕地资源整治的现实潜力,提升本研究的科学性和可操作性。

4 结论

(1)可补充类耕地资源指在现行政策、经济与技术条件下可转化为耕地的土地资源,主要包括现有政策框架下用于“占补平衡”的耕地后备资源和用于“进出平衡”的可恢复类耕地资源。由于“后备性”耕地资源日渐稀缺,而“恢复性”耕地资源的整治潜力巨大,因此可补充类耕地资源整治是未来新增耕地的主要来源。

(2)广东省2020年可补充类耕地资源类型较丰富且地区分布差异较大,其中后备补充类、即可补充类与工程补充类的面积占比分别为19.69%、35.72%、44.59%。这一结构特征表明,一方面近年来广东省农业种植结构发生了较为明显的转型,耕地“转出”类型多样且区域差异特征显著;另一方面,由于农产品消费市场与饮食结构的变化,未来耕地保护仍然面临着较为严峻的“非粮化”压力。

(3)广东省可补充类耕地资源的整治适宜性差异较大,并且空间上呈现出较为典型的集聚性。广东省可补充类耕地资源整治适宜性从高到低(高度适宜、较高适宜、中度适宜、较低适宜、低度适宜)面积占比分别为14.20%、33.69%、22.42%、17.74% 和11.95%。适宜程度较高地区主要分布在经济活跃程度相对较低的西翼、东翼与肇庆市,适宜程度较低地区主要分布在除肇庆以外的珠三角地区以及清远市。

(4)广东省可补充类耕地资源优先整治区、重点整治区、选择整治区与后备整治区的面积占比分别为42.67%、33.50%、11.03%、12.80%。各整治区可补充类耕地资源的农业资源禀赋与耕地利用状况的各不相同,为此需要基于区域农业资源本底条件、耕地利用效率、经济社会发展程度的组合特征,差异化地采取行政干预、工程提质、市场引导、激励奖补等措施。

参考文献:

[1] 金晓斌, 梁鑫源, 韩博, 等. 面向中国式现代化的耕地保护学理解析

与地理学支撑框架[J]. 经济地理, 2022, 42(11):142-150. JIN X

B, LIANG X Y, HAN B, et al. Theoretical analysis and geographical

support framework of cultivated land protection for Chinese-style

modernization[J]. Economic Geography, 2022, 42(11):142-150.

[2] 龙花楼, 张英男, 屠爽爽. 论土地整治与乡村振兴[J]. 地理学报,

2018, 73(10):1837-1849. LONG H L, ZHANG Y N, TU S S. Land

consolidation and rural vitalization[J]. Acta Geographica Sinica, 2018,

73(10):1837-1849.

[3] 刘彦随, 乔陆印. 中国新型城镇化背景下耕地保护制度与政策创新

[J]. 经济地理, 2014, 34(4):1-6. LIU Y S, QIAO L Y. Innovating

system and policy of arable land conservation under the new-type

urbanization in China[J]. Economic Geography, 2014, 34(4):1-6.

[4] 黄建伟, 张兆亮. 地方政府参与耕地流转“非粮化”的逻辑及其治

理:基于耕地种树绿化的案例研究[J]. 中国土地科学, 2023, 37(1):

114-123. HUANG J W, ZHANG Z L. The logic and governance of

local government’s participation in the“non - grain”transfer of

cultivated land:a case study based on planting and greening of

cultivated land[J]. China Land Science, 2023, 37(1):114-123.

[5] 仇童伟, 罗必良. 流转“差序格局”撕裂与农地“非粮化”:基于中国

29 省调查的证据[J]. 管理世界, 2022, 38(9):96-113. QIU T W,

LUO B L. The laceration of“orderly - diversity pattern”of land

transfers and non - grain production:evidence from 29 provinces in

China[J]. Journal of Management World, 2022, 38(9):96-113.

[6] 宋小青, 李心怡. 区域耕地利用功能转型的理论解释与实证[J]. 地

理学报, 2019, 74(5):992-1010. SONG X Q, LI X Y. Theoretical

explanation and case study of regional cultivated land use function

transition[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(5):992-1010.

[7] 李全峰, 胡守庚, 瞿诗进. 1990—2015年长江中游地区耕地利用转

型时空特征[J]. 地理研究, 2017, 36(8):1489-1502. LI Q F, HU S

G, QU S J. Spatiotemporal characteristics of cultivated land use

transition in the middle Yangtze River from 1990 to 2015[J].

Geographical Research, 2017, 36(8):1489-1502.

[8] 邹金浪, 刘陶红, 张传, 等. 中国耕地食物生产变迁及“非粮化”影响

评估[J]. 中国土地科学, 2022, 36(9):29-39. ZOU J L, LIU T H,

ZHANG C, et al. Changes of cultivated land food production in China

and the impact assessment of“non-grain”use[J]. China Land Science,

2022, 36(9):29-39.

[9] 吴大放, 吴钊骏, 李升发, 等. 粤北山区耕地非粮化演变特征及其影

响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(8):144-153. WU D F, WU Z J, LI

S F, et al. Spatiotemporal evolution and influencing factors of nongrain

cultivated land in northern mountainous areas of Guangdong

Province[J]. Economic Geography, 2023, 43(8):144-153.

[10] ZHANG D J, YANG W J, KANG D R, et al. Spatial-temporal

characteristics and policy implication for non-grain production of

cultivated land in Guanzhong region[J]. Land Use Policy, 2023, 125:

106466.

[11] SU Y, QIAN K, LIN L, et al. Identifying the driving forces of nongrain

production expansion in rural China and its implications for

policies on cultivated land protection[J]. Land Use Policy, 2020, 92:

104435.

[12] 谢花林, 欧阳振益, 陈倩茹. 耕地细碎化促进了耕地“非粮化”吗:

基于福建丘陵山区农户的微观调查[J]. 中国土地科学, 2022, 36

(1):47-56. XIE H L, OUYANG Z Y, CHEN Q R. Does cultivated

land fragmentation promote \"non-grain\" utilization of cultivated land:

based on a micro survey of farmers in the hilly and mountainous areas

of Fujian[J]. China Land Science. 2022, 36(1):47-56.

[13] 杨绪红, 金晓斌, 盛修深, 等. 综合适宜性与迫切性的非粮化耕地

整治分区方法[J]. 农业工程学报, 2022, 38(15):287-296. YANG

X H, JIN X B, SHENG X S, et al. Consolidation zoning method for

non-grain cropland integrating suitability and urgency[J].

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022,

38(15):287-296.

[14] 杜国明, 刘彦随, 于凤荣, 等. 耕地质量观的演变与再认识[J]. 农业

工程学报, 2016, 32(14):243-249. DU G M, LIU Y S, YU F R, et al.

Evolution of concepts of cultivated land quality and recognition[J].

Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016,

32(14):243-249.

[15] 李希明, 黄秋昊, 吕剑成, 等. 基于功能分区与多聚类算法集成的

耕地细碎化评价及整治[J]. 农业工程学报, 2022, 38(6):274-282.

LI X M, HUANG Q H, LU J C, et al. Evaluation and consolidation of

cultivated land fragmentation based on integration of function zoning

and multi-cluster algorithms[J]. Transactions of the Chinese Society of

Agricultural Engineering, 2022, 38(6):274-282.

[16] 张红梅, 宋戈, 王思琢. 基于“质量-产出-效率”的辽宁省耕地利

用分区[J]. 农业工程学报, 2019, 35(13):234-242. ZHANG H M,

SONG G, WANG S Z. Zoning of cultivated land use in Liaoning

Province based on“quality-output-efficiency”[J]. Transactions of the

Chinese Society of Agricultural Engineering, 2019, 35(13):234-242.

[17] 刘金花, 王雨晴, 蒋海明, 等. 进出平衡视角下耕地恢复潜力重点

区域识别[J]. 农业工程学报, 2023, 39(12):216-225. LIU J H,

WANG Y Q, JIANG H M, et al. Identifying the key regions of

potential arable land restoration from the perspective of in-out

balance[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural

Engineering, 2023, 39(12):216-225.

[18] 张颖诗, 冯艳芬, 王芳, 等. 广东省耕地非粮化的时空分异及其驱

动机制[J]. 资源科学, 2022, 44(3):480-493. ZHANG Y S, FENG

Y F, WANG F, et al. Spatiotemporal differentiation and driving

mechanism of cultivated land non - grain conversion in Guangdong

Province[J]. Resources Science, 2022, 44(3):480-493.

[19] 陈莉珍, 刘光盛, 聂嘉琦, 等. 耕地“非粮化”影响因素空间效应研

究:以珠三角为例[J]. 农业资源与环境学报, 2024(3):530-538.

CHEN L Z, LIU G S, NIE J Q, et al. Spatial effect of influential factors

of non-grain cultivated land:a case study of the Pearl River Delta[J].

Journal of Agricultural Resources and Environment, 2024(3):530-

538.

[20] 臧俊梅, 唐春云, 王秋香, 等. 基于Super-SBM模型的广东省耕地

利用效率空间非均衡性及影响因素研究[J]. 中国土地科学, 2021,

35(10):64 - 74. ZANG J M, TANG C Y, WANG Q X, et al.

Research on spatial imbalance and influencing factors of cultivated

land use efficiency in Guangdong Province based on super - SBM

model[J]. China Land Science, 2021, 35(10):64-74.

[21] 邹利林, 梁一凡, 冯培明, 等. 广东省耕地利用质量评价、时空跃迁

及障碍因子诊断[J]. 农业工程学报, 2023, 39(17):256-266. ZOU

L L, LIANG Y F, FENG P M, et al. Evaluation, spatial - temporal

transition and obstacle factor diagnosis of cultivated land use quality

in Guangdong Province[J]. Transactions of the Chinese Society of

Agricultural Engineering, 2023, 39(17):256-266.

[22] 赵小娟, 叶云, 周晋皓, 等. 珠三角丘陵区耕地质量综合评价及指

标权重敏感性分析[J]. 农业工程学报, 2017, 33(8):226-235.

ZHAO X J, YE Y, ZHOU J H, et al. Comprehensive evaluation of

cultivated land quality and sensitivity analysis of index weight in hilly

region of Pearl River Delta[J]. Transactions of the Chinese Society of

Agricultural Engineering, 2017, 33(8):226-235.

[23] JIANG G H, WANG M Z, QU Y B, et al. Towards cultivated land

multifunction assessment in China:applying the“influencing factorsfunctions-

products-demands” integrated framework[J]. Land Use

Policy, 2020, 99:104982.

[24] 文高辉, 杨钢桥. 耕地细碎化对农户耕地生产率的影响机理与实

证[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(5):138-148. WEN G H,

YANG G Q. Impact mechanism and empirical study of cultivated land

fragmentation on farmers’ cultivated land productivity[J]. China

Population, Resources and Environment, 2019, 29(5):138-148.

[25] KOHONEN T. Self-organized formation of topologically correct

feature maps[J]. Biological Cybernetics, 1982, 43(1):59-69.