中国农村居民点景观破碎化及其影响因素分析

摘要:科学揭示农村居民点景观破碎化时空分布特征并分析其影响因素,对开展农村居民点整治工作、实现乡村土地集约利用、科学制定乡村规划、推动乡村振兴与城乡融合具有重要的理论和现实意义。本研究基于2000、2010年和2020年全国土地利用遥感监测数据,构建了农村居民点景观破碎化评价指标体系测度县域尺度农村居民点景观破碎化指数,并借助空间自相关模型和地理加权回归模型揭示其时空分布特征及影响因素。结果表明:2000、2010年和2020年全国县域农村居民点景观破碎化指数平均值分别为0.148 2、0.151 8、0.152 4,农村居民点景观破碎化呈现东高西低的空间格局,表现为“单聚团、多聚点、三群落、一片区”的空间分布特征。2000—2020年农村居民点景观破碎化指数存在显著的正向空间相关性,景观破碎化指数呈聚集分布,研究期间空间相关性逐渐减弱。土地利用程度对农村居民点景观破碎化总体表现为正向影响,坡度、人口密度对农村居民点景观破碎化总体表现为负向影响,年均降水量对农村居民点景观破碎化的影响在空间上异质性显著。在对农村居民点进行布局优化时,应重点关注华北平原南部、长江中下游平原东部的农村居民点布局优化,可从农村居民点总量控制、形状规整、结构紧凑等方面入手,综合考虑该地区的自然条件、经济状况、区位条件,做到因地制宜。研究结果可为我国农村居民点高效开发利用提供决策参考。

关键词:农村居民点;景观破碎化;景观格局指数;地理加权回归模型;影响因素;中国

中图分类号:TU982.29 文献标志码:A 文章编号:2095-6819(2025)01-0237-12 doi: 10.13254/j.jare.2023.0610

农村居民点是农民进行生活生产活动的重要空间载体,是乡村发展历程中人地关系的重要表现形式[1-2]。我国“十四五”规划中指出要“优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村,以县域为基本单元推进城乡融合发展,提升乡村基础设施和公共服务水平”[3]。我国农村居民点总量大、布局散、空置多,且部分地区存在农村居民点破碎化现象[1-2,4]。农村居民点破碎化是指在自然地理、社会经济、人类活动等因素影响下,农村居民点在空间上表现为数量多、规模小、分布散、居民点之间交通连接性差的现象;农村居民点景观破碎化则是农村居民点破碎化在景观层面的反映,表现为斑块数量和斑块密度较大、连接聚集度较低、空间交流连通性较差、斑块形状不规则[4–6]。农村居民点破碎化将降低农村基层管理效率,增加基础设施建设成本,制约农村经济社会发展,不利于推动乡村振兴与城乡融合发展。开展农村居民点景观破碎化研究可为农村土地集约利用、制定乡村规划、开展农村居民点整治工作提供参考依据,推动乡村发展[7-8]。

农村居民点起源于宅基地,之后逐渐发展成为多类型组合用地的复合体,农村居民点的演化包括其用地结构演化和功能演化,功能需求变化带动其结构变化[9-10]。生产与生活功能是农村居民点的主要功能,功能演化主要体现在生产功能方面,从以传统的种植养殖为主逐渐发展成集农业生产、工业、旅游、商服为一体的多元复合型功能[11]。目前国内外有关农村居民点的研究主要集中在农村居民点的时空演变特征及其驱动因素[12–15]、乡村聚落发展对生态环境的影响[16–18]、乡村聚落的空心化研究与乡村振兴[19–21]、农村居民点布局优化与整治[22–24]等方面。土地是乡村发展的关键要素之一,对农村居民点进行整治优化可科学引导乡村人口集聚、产业集中,改善人居环境,促进乡村闲置土地资源的再流动[25]。当前,学者主要从整治潜力分析与评价[26–28]、整治模式选择[4,29]、整治意愿[30-31]、布局优化及空间重构[32-33]等方面开展研究,并取得了丰富的成果。

部分学者在对农村居民点景观破碎化影响因素进行讨论时,多从自然因素、区位因素、社会经济因素等方面进行探讨[5,34–36]。在宏观上,自然禀赋决定了农村居民点分布的基本格局,深刻影响着农村居民点的起源与发展;在中微观尺度上,区位因素、社会经济因素是农村居民点变迁的主要驱动因子[34]。自然因素主要包括海拔、坡度、降水等影响因素,海拔与坡度等地形因素会直接影响到居民点选址,人们在选择居住环境时,考虑到规避自然灾害和耕作方便,更倾向于选择海拔较低、坡度较缓的地区,随着海拔升高,农村居民点分散度逐渐增大[35]。降水主要影响农业耕作,在干旱地区,人们择水而居,聚落发展受水资源限制,农村居民点多聚集分布在河流湖泊周围;在雨水充沛的南方地区,水资源对农村居民点布局限制较小,居民点选择更侧重于考虑强降水和洪水威胁[5]。区位对农村居民点的布局影响体现在距离道路和城镇越远,农村居民点密度越低,且部分地区出现农村居民点沿交通线紧密分布的线状格局[7]。经济因素主要表现为农村居民人均收入、农业产值等方面,经济实力越强则可投入的公共设施建设资金更多,农村居民点有向公共设施分布区域集中的取向,完善的公共设施更能促进农村居民点选址集聚化[36]。此外,人口密度、国家政策等其他因素对农村居民点景观破碎化产生一定影响[5]。

以往关于农村居民点的研究多以省、市为研究范围,或以自然地貌划分研究范围,长时间序列、大尺度范围的研究较少。部分学者在研究农村居民点空间分布特征与布局优化时,关注到农村居民点的破碎化现象,但对全国尺度农村居民点景观破碎化时空特征及影响因素的研究较少。本研究利用全国土地遥感监测数据计算2000—2020年全国县域农村居民点景观格局指数,借助熵权法确定各指数权重,对全国县域农村居民点景观破碎化进行测度。在研究内容方面,较以往研究,本研究在空间尺度和时间尺度上均有所扩展,科学揭示了全国县域尺度农村居民点景观破碎化时空分布特征。在研究方法上,考虑空间异质性,本研究借助地理加权回归模型对其影响因素进行分析,在理论方面可进一步揭示全国农村居民点的时空演变,丰富乡村聚落理论;在实践方面,可为提升农村居民点整治与布局优化提供参考依据,对于乡村地域系统要素重组、空间重构、功能提升具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 农村居民点景观破碎化评价

1.1.1 农村居民点景观破碎化指标选择

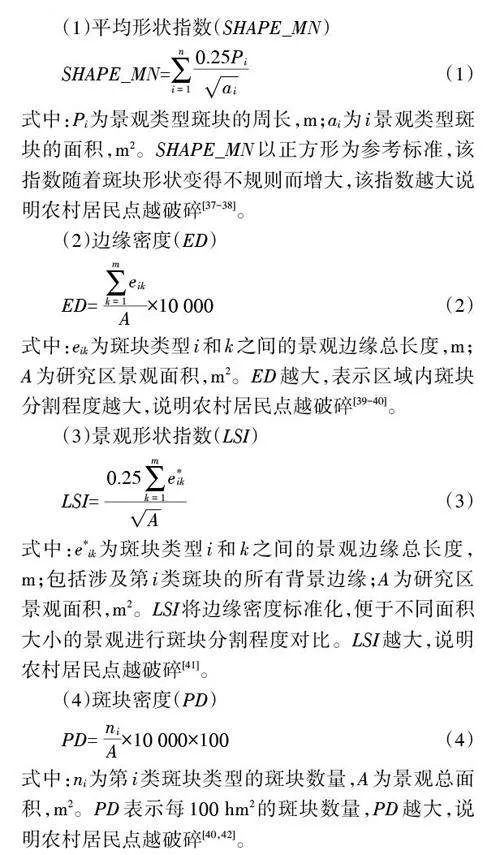

通过梳理以往有关农村居民点景观格局的研究,在考虑斑块数量、斑块形状、斑块相邻关系的基础上,对初步选择的景观格局指数进行共线性检验,去除冗余度较高的景观指数,最终得到以下6 个景观格局指数。

(1)平均形状指数(SHAPE_MN)

(2)边缘密度(ED)

(3)景观形状指数(LSI)

(4)斑块密度(PD)

(5)最大斑块指数(LPI)

(6)聚集度指数(AI)

1.1.2 农村居民点景观破碎化测度

通过Fragstats 4.2软件计算得到全国县域农村居民点2000、2010年和2020年的景观格局指数,借助物理学中的熵权法确定权重[45],计算步骤如下:

(1)数据标准化

采用极差法对计算的景观指数结果进行标准化处理。正向指标表示该指数越大,农村居民点的景观破碎化指数越大;负向指标表示该指数越大,农村居民点的景观破碎化指数越小。

基于熵权法得到各景观格局指数的权重,之后进行加权求和得到各县域单元农村居民点景观破碎化指数。

1.2 空间自相关分析

空间自相关分为全局空间自相关(Global SpatialAutocorrelation)与局部空间自相关(Local Indicatorsof Spatial Association,LISA),全局空间自相关用于判断某种现象在空间上是否存在聚集性[46],常用的全局自相关检验统计量有Moran′s I 和Geary′s C,本研究采用Moran′s I 指数,其计算公式为:

全局空间自相关指数只能判断研究区内某种现象的整体分布状态及关联程度,不能说明属性相似聚集区的空间分布位置,因此需要进一步进行局部空间自相关分析,局部Moran′s I 的计算公式为:

局部空间自相关分为四种聚类类型:高-高、高-低、低-高、低-低,其中高-高聚类表示属性值高于均值的空间单元被属性值高于均值的领域所包围,其他类型解释类似。

1.3 地理加权回归模型

地理加权回归分析(Geographically WeightedRegression,GWR)最初由Brunsdon等[47]提出,GWR将地理学第一定律与局部空间统计方法相结合,可用来分析空间关系异质性和多相关性,其计算公式为:

1.4 数据来源

本研究使用的2000、2010年和2020年全国土地利用遥感监测数据、中国1 km海拔高度(DEM)空间分布数据、全国年平均降水量数据均来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)。全国土地利用类型遥感监测空间分布数据是基于美国陆地卫星Landsat TM,通过人工目视解译生成,栅格像元大小为30 m×30 m,土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、居住地和未利用土地6个一级类型以及25个二级类型。中国海拔高度(DEM)空间分布数据来源于美国雷达地形测绘SRTM数据,数据采用WGS84椭球投影。全国年平均降水量数据来自中国气象背景数据集,空间分辨率为1 km×1 km。2000、2010年和2020年的人口密度数据来源于WorldPop网站(https://www.worldpop.org/),分辨率为100 m×100 m。

2 结果与分析

2.1 2000—2020年我国农村居民点景观破碎化时空分布特征

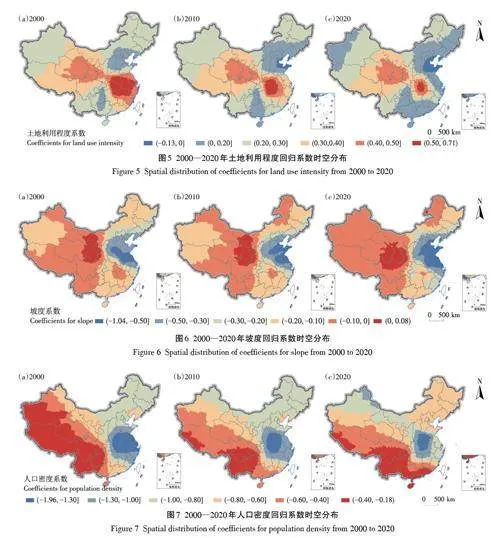

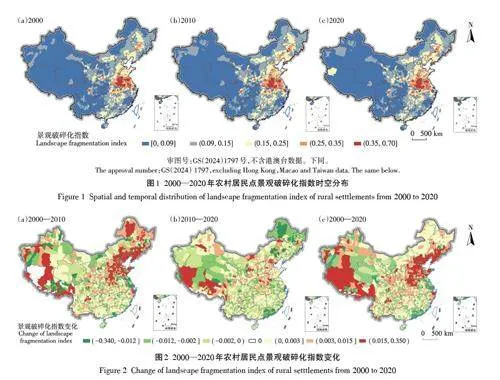

2000、2010年和2020年农村居民点景观破碎化呈现东高西低的空间格局(图1),表现为“单聚团、多聚点、三群落、一片区”的空间分布特征,即以华北平原南部、长江中下游平原东部为核心的高值聚集区,南部沿海地区和一些省会城市周围的县域单元的零星高值区,从高值区向周围延伸形成东北平原及华北平原北部、南方丘陵和关中盆地三大中等景观破碎化指数延伸群,以及青藏高原区、北方干旱半干旱区和云贵高原区的景观破碎化指数低值连片区。其中,豫皖交接片区和苏北的县域农村居民点景观破碎化程度最为严重。对各省的县域单元景观破碎化指数进行统计发现,河南、安徽、江苏三个省份的县域农村居民点景观破碎化最为严重,西藏、云南、青海、贵州以及新疆的县域农村居民点景观破碎化程度较低。

对农村居民点的景观格局进行综合分析,发现华北平原、长江中下游平原以及四川盆地部分地区的PD 和LPI 较高,说明这些区域农村居民点密度较高且规模普遍较大;长江中下游平原和东北平原的农村居民点LSI 较高,说明这些区域农村居民点斑块形状较为复杂;华北平原的ED 较高,说明该区域斑块分割程度较大;长江流域农村居民点的AI 较低,说明该区域的农村居民点聚集程度较低。综合对比分析,发现东北平原的农村居民点规模中等,斑块分割程度较大,形状较复杂;华北平原的农村居民点数量多,但不同于东北平原,该区域的农村居民点聚集程度较高,且易形成大规模的聚落;长江中下游平原的农村居民点数量多,形状较为复杂,相较于华北平原,该区域的农村居民点聚集程度更低;青藏高原区与云贵高原区农村居民点形状较为规整,居民点数量较少,且规模偏小。

2000、2010年和2020年全国县域农村居民点景观破碎化指数平均值分别为0.148 2、0.151 8、0.152 4,研究期间全国县域农村居民点景观破碎化指数略有增长,且2000—2010年农村居民点景观破碎化指数增长幅度大于2010—2020年增长幅度。对不同景观破碎化程度的县域单元进行数量统计发现,55%以上的县域单元破碎化指数在0.05~0.15之间,25% 以上的县域单元景观破碎化指数在0.15~0.25之间,景观破碎化指数大于0.35的县域单元占比不超过5%,景观破碎化指数小于0.05 的县域单元占比不超过7%。2000—2020年,62.77% 的县域单元农村居民点景观破碎化指数有所上升,35.31% 的县域单元农村居民点景观破碎化指数有所下降,1.93%的县域单元农村居民点景观破碎化指数保持不变。对2000—2020年县域农村居民点景观破碎化指数变化进行空间分析发现,河南、河北、山东、辽宁、西藏以及新疆等省份的农村居民点景观破碎化程度显著增大,江苏和广东的农村居民点景观破碎化程度显著降低(图2)。

2.2 2000—2020年我国农村居民点景观破碎化空间自相关分析

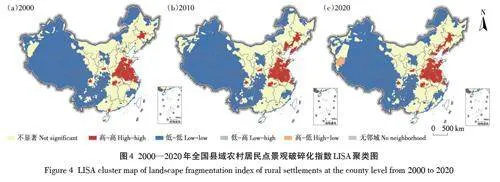

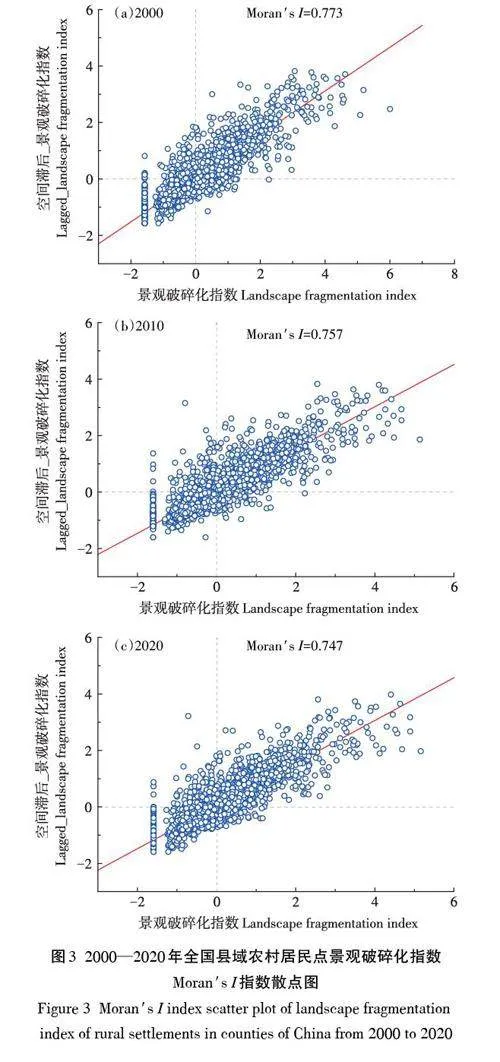

对2000—2020年全国县域农村居民点景观破碎化指数进行全局空间自相关分析,在Plt;0.01的水平上得出2000、2010年和2020年的全局Moran′s I 指数分别为0.773、0.757、0.747,均大于0,说明2000—2020年农村居民点景观破碎化指数呈正的空间相关性,景观破碎化指数呈聚集分布(图3)。2000—2020 年全局Moran′s I 指数逐渐降低,说明全国县域农村居民点的景观破碎化指数的空间相关性逐渐减弱。

2000年共有435个县域单元属于高-高聚集,主要分布在山东省、河南省、安徽省、江苏省以及部分省会城市附近,与农村居民点高景观破碎度县域单元的分布格局相似。2010年共有489个县域单元属于高-高聚集,2020年增加至501个。2000年共有669个县域单元属于低-低聚集,主要分布在西部地区、内蒙古东北部、陕西北部、福建北部,且这些地区农村居民点景观破碎化程度较低,2010年共有663个县域单元属于低-低聚集,2020年增加至687个(图4)。2000、2010、2020年属于低-高聚集的县域单元数量分别为15、19、23个,属于高-低聚集的县域单元数量分别为5、8、8个。

2.3 2000—2020年我国农村居民点景观破碎化影响因素分析

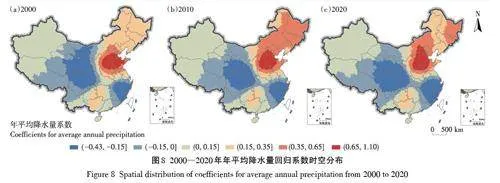

2000—2020 年GWR 模型系数结果如表1 所示。从作用方式上,土地利用程度的系数正值比例均超过90%,坡度的系数负值比例均超过90%,人口密度的系数负值比例均为100%,说明这些因素对农村居民点景观破碎化的影响在空间上异质性规律并不显著。年平均降水量的系数正值比均小于70%,且逐年降低,在2020年其系数正值比降至58.77%,说明该因素对农村居民点景观破碎化的影响性质具有空间异质性,且异质性逐渐显著。

土地利用程度对农村居民点景观破碎化的影响总体为正,如图5所示,土地利用程度显著影响地区主要集中在长江中下游地区和甘肃、青海一带,呈现双核结构,且整体作用强度由东南向西北递减。2000—2020年土地利用程度系数平均值逐年下降,说明就全国范围而言,土地利用程度对农村居民点景观破碎化的正向影响逐渐减弱。对2000—2020年全国县域土地利用程度的空间变化进行分析,发现华北平原、东北平原、东南丘陵及西北地区的县域土地利用程度有所增加,如图5所示,这些区域的回归系数有所降低,土地利用程度对农村居民点景观破碎化的正向影响逐渐减弱甚至转为负向影响。2020年该系数的负值比达到8.20%,负向影响区域主要集中在山东、河北一带,该区域土地利用程度较高,且农村居民点数量多、聚集程度较高,易形成较大规模的聚落。高度的土地利用程度说明该地区人类活动对地表自然景观影响大,主要表现为建设用地和耕地面积占比较大,这有利于大规模聚落的出现,在景观上表现为最大斑块指数较大。最大斑块指数越大,景观破碎化程度越低,故该区域土地利用程度越高,农村居民点的景观破碎化程度越低。

坡度对农村居民点景观破碎化的影响总体为负,研究期间坡度对农村居民点景观破碎化的负向影响呈现“东强西弱”的格局,整体作用强度由沿海向内陆递减。如图6所示,正向影响区域主要集中在甘肃省东南部以及青海、四川部分地区,该区域多山脉,农村居民点斑块密度较高,景观形状较为复杂。坡度越大农村居民点的规模越受限,且不易聚集,因此该区域坡度越大农村居民点景观破碎化越严重。2010—2020年,正向影响区域向西南方向偏移。负向作用显著影响区域主要集中在华北平原一带,研究期间显著影响区域不断扩大,该区域地势总体较为平坦,农村居民点数量多,聚落之间邻近距离小,其景观破碎化程度对坡度的敏感性较高。

人口密度对农村居民点景观破碎化的影响为负,人口密度系数西南高东北低。显著影响区域主要分布在长江、黄河两河之间的平原地区,该区域人口密度较大,农村居民点数量较多,是主要的农业产区之一,土地资源的需求供给关系更为紧张,在此背景下人们更倾向于选择聚居,在景观上表现为斑块密度、集聚指数和最大斑块指数较大,因此其回归系数为负,人口密度越大,农村居民点景观破碎化指数越小。农村居民点景观破碎化程度对人口密度的敏感性较高,2000—2020年人口密度系数的平均值逐渐降低,显著影响区域范围逐渐缩小,且向内陆偏移,东部沿海地区人口密度对农村居民点景观破碎化的影响逐渐减弱(图7)。2000—2020年,东南沿海地区人口密度显著上升,但其主要发生在城镇,人口密度对乡村地区住房需求的影响逐渐减弱,进而对农村居民点景观破碎化程度的影响逐渐减弱。

年平均降水量对农村居民点景观破碎化的影响在空间上异质性显著,且负向影响范围逐渐扩大,2020年年平均降水量系数负值比达到41.23%。如图8所示,负向影响区域主要分布在东南沿海省份、川渝地区、陕西、甘肃以及内蒙古西部和西藏东部。在年降水量较高且易涝地区,人们在进行居民点选址时更加注重考虑洪涝灾害,例如东南沿海省份雨水丰沛,人们更倾向于在洪涝灾害低发区域定居。对于地质环境较为脆弱的地区,如西北山区,人们在定居时更加注重泥石流、滑坡等地质灾害的影响。正向影响显著区域主要分布在华北地区和东北地区,该区域是我国重要的粮食产区,农村居民点数量较多,农业发展严重依赖水、热资源,年平均降水量越高,则该区域农业生产和农村居民点布局受限越小,在景观上表现为数量多、形状复杂、斑块分割程度大。因此年平均降水量越高,农村居民点景观破碎化程度越高。

3 讨论

全国农村居民点景观破碎化指数差异性显著,农村居民点景观破碎化呈现东高西低的空间格局(图1),表现为“单聚团、多聚点、三群落、一片区”的空间分布特征,华北平原南部、长江中下游平原东部农村居民点景观破碎化较为严重,应重点关注该区域的农村居民点布局优化,进一步提高土地资源的集约利用。景观破碎化程度中等的县域单元应提前做好农村居民点规划部署,预防低破碎化地区发展为高破碎化地区。

全国各地区农村居民点由于自然禀赋和历史条件不同,其空间分布格局各不相同,在对农村居民点进行布局优化时应注重因地制宜,根据当地情况制定合适的优化方案。根据其地域特征和聚落状态可将农村居民点破碎化治理类型分为集约发展型、迁村并点型、城镇社区型和旧村改造型。对于自然基底条件较好、处于农产品主产区、农村居民点数量较多、斑块形状复杂的地区,例如豫皖交接片区,需要注意控制农村居民点的总量增长,以集约发展为导向,加强村内土地整理,提升基础设施和公共服务设施配套水平,科学引导规划,加强其规模化发展,注重斑块形状[32]。对于自然环境恶劣、人居环境较差、集聚程度较低的小规模聚落,例如祁连山脉一带,可考虑迁村并点,依托中心村发展,提高乡村的基础设施水平,集中安置改善农民生活水平[51]。城镇社区型聚落特征表现为农村居民点数量较多、斑块分割程度较大,如苏北地区,可考虑将发展较好的村落发展为中心村或集镇,进一步提高其集聚作用。对于空心化严重的地区,需要加快推进闲置土地流转工作,进行旧村改造,拆除闲置房屋,腾退空间促进集约化发展[52]。

与已有研究相比,本研究在时空尺度上有所扩展,从农村居民点分散的视角出发,利用景观格局指数构建了农村居民点景观破碎化指标体系,并测算了全国各县域单元农村居民点景观破碎化指数,展现了农村居民点景观破碎化时空分布特征。在研究方法方面,考虑到空间异质性,本研究借助地理加权回归模型探索了农村居民点景观破碎化影响因素,为农村居民点景观破碎化治理提供了理论参考。研究结果表明,豫皖交接片区和苏北的县域农村居民点景观破碎化程度最为严重,2000—2020年全国县域农村居民点景观破碎化程度总体呈现加剧趋势,且华北平原、东北平原等粮食主产区的县域农村居民点景观破碎化指数显著上升,这为当前乃至未来农村居民点景观破碎化治理宏观调控策略和差异化管控措施的制定、调整及优化提供了科学支撑,对开展农村居民点整治工作、实现乡村土地集约利用、科学制定乡村规划、推动乡村振兴与城乡融合具有重要的理论和现实意义。

本研究以县域为单元对农村居民点景观破碎化进行评估,但在县域单元的范围内,其地形地貌、降水等自然因子仍可能存在较大差异,可能出现局部显著影响整体的情况,因此还需进一步探究乡镇单元与自然分区的农村居民点景观破碎化测度[53]。本研究结果显示,华北平原南部、长江中下游平原东部农村居民点景观破碎化较为严重,河南、河北、山东、辽宁、西藏、新疆、江苏和广东等省份的农村居民点景观破碎化指数变化显著。后续可针对农村居民点景观破碎化指数较高和指数变化显著的区域进行影响因素分析,以便为农村居民点景观破碎化治理工作提供更详细的科学支撑。农村居民点整治工作的开展需与当地自然资源背景相适应。受自然环境、生态约束、农牧差异的影响,我国乡村聚落形式多样,风格迥异,如何权衡优化特定环境背景下的农村居民点破碎化治理是未来农村居民点整治工作亟需关注的重点议题[9]。

4 结论

本研究基于全国土地利用遥感监测数据计算得到县域农村居民点景观格局指数,构建景观破碎化评价体系,对2000—2020年全国县域农村居民点景观破碎化指数进行了评估,并分析其时空分布特征及影响因素,研究结论如下:

(1)2000、2010年和2020年全国县域农村居民点景观破碎化指数平均值分别为0.148 2、0.151 8、0.152 4。全国县域农村居民点景观破碎化程度呈现东高西低的空间格局,表现为“单聚团、多聚点、三群落、一片区”的空间分布特征,豫皖交接片区和苏北的县域农村居民点景观破碎化程度最为严重。

(2)2000、2010 年和2020 年农村居民点景观破碎化指数呈正空间相关性,全局Moran′I 指数逐渐降低,全国县域农村居民点的景观破碎化指数的空间相关性逐渐减弱。研究期间,高-高聚集的县域单元数量逐渐增加,低-低聚集的县域单元数量先减少后增加。

(3)土地利用程度对农村居民点景观破碎化总体表现为正向影响,坡度、人口密度对农村居民点景观破碎化总体表现为负向影响。年平均降水量对农村居民点景观破碎化的影响在空间上异质性显著,负向影响区域主要分布在东南沿海省份、川渝地区、陕西、甘肃以及内蒙古西部和西藏东部,正向影响显著区域主要分布在华北地区和东北地区。

参考文献:

[1] 周扬, 黄晗, 刘彦随. 中国村庄空间分布规律及其影响因素[J]. 地理

学报, 2020, 75(10):2206-2223. ZHOU Y, HUANG H, LIU Y S. The

spatial distribution characteristics and influencing factors of Chinese

villages[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(10):2206-2223.

[2] 马雯秋, 朱道林, 姜广辉. 面向乡村振兴的农村居民点用地结构转

型研究[J]. 地理研究, 2022, 41(10):2615-2630. MA W Q, ZHU D

L, JIANG G H. Research on land use structure transition of rural

settlements facing the rural vitalization[J]. Geographical Research,

2022, 41(10):2615-2630.

[3] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年

远景目标纲要[N]. 人民日报, 2021-03-13(001). The 14th Five-

Year Plan for National Economic and Social Development of the

People′s Republic of China and the outline of the long-range goals for

2035[N]. People′s Daily, 2021-03-13(001).

[4] 冯应斌, 龙花楼. 中国山区乡村聚落空间重构研究进展与展望[J].

地理科学进展, 2020, 39(5):866-879. FENG Y B, LONG H L.

Progress and prospect of research on spatial reconstruction of rural

settlements in mountainous areas of China[J]. Progress in Geography,

2020, 39(5):866-879.

[5] 李学东, 伍盘龙, 刘云慧, 等. 中国东部平原农村居民点破碎化状况

与成因分析[J]. 农业工程学报, 2022, 38(11):250-258. LI X D,

WU P L, LIU Y H, et al. Fragmentation status and causes of rural

settlements in the eastern plains of China[J]. Transactions of the

Chinese Society of Agricultural Engineering, 2022, 38(11):250-258.

[6] 魏璐瑶, 陈娱, 张正方, 等. 多情景视角下基于空间组合识别的农村

居民点布局优化研究:以江苏省新沂市为例[J]. 地理研究, 2021, 40

(4):977-993. WEI L Y, CHEN Y, ZHANG Z F, et al. Rural

settlements layout optimization based on spatial combination

identification from a multi-scenario perspective:taking Xinyi City of

Jiangsu Province as an example[J]. Geographical Research, 2021, 40

(4):977-993.

[7] 齐文平, 王艳慧, 梁晨霞, 等. 农村居民点综合破碎度评价及影响因

素探测:以山东日照市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(6):

18-26. QI W P, WANG Y H, LIANG C X, et al. Examining

comprehensive franmentation degree of rural residents and its

influencing factors:a case study from Rizhao, Shandong[J]. Chinese

Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40

(6):18-26.

[8] 刘明皓, 戴志中, 邱道持, 等. 山区农村居民点分布的影响因素分析

与布局优化:以彭水县保家镇为例[J]. 经济地理, 2011, 31(3):476-

482. LIU M H, DAI Z Z, QIU D C, et al. Influencing factors analysis

and rational distribution on rural settlements in mountains region[J].

Economic Geography, 2011, 31(3):476-482.

[9] 龙花楼, 张英男, 屠爽爽. 论土地整治与乡村振兴[J]. 地理学报,

2018, 73(10):1837-1849. LONG H L, ZHANG Y N, TU S S. Land

consolidation and rural vitalization[J]. Acta Geographica Sinica, 2018,

73(10):1837-1849.

[10] 曲衍波, 刘敏, 朱伟亚, 等. 农村居民点多功能空间格局与协调性

优化模式[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3):659-673. QU Y B, LIU

M, ZHU W Y, et al. Spatial pattern and coordination optimization mode

of multifunction of rural settlements[J]. Journal of Natural Resources,

2021, 36(3):659-673.

[11] 张佰林, 蔡为民, 张凤荣, 等. 中国农村居民点用地微观尺度研究

进展及展望[J]. 地理科学进展, 2016, 35(9):1049-1061. ZHANG

B L, CAI W M, ZHANG F R, et al. Progress and prospects of micro-scale

research on rural residential land in China[J]. Progress in Geography,

2016, 35(9):1049-1061.

[12] 贺艳华, 曾山山, 唐承丽, 等. 中国中部地区农村聚居分异特征及

形成机制[J]. 地理学报, 2013, 68(12):1643-1656. HE Y H, ZENG

S S, TANG C L, et al. Differentiation characteristics and forming

mechanism of rural settlements in central China[J]. Acta Geographica

Sinica, 2013, 68(12):1643-1656.

[13] 李君, 李小建. 综合区域环境影响下的农村居民点空间分布变化

及影响因素分析:以河南巩义市为例[J]. 资源科学, 2009, 31(7):

1195-1204. LI J, LI X J. Study on the effect factors and distribution

changes of rural residential under the multiple regional environment:a

case study of Gongyi City in Henan Province[J]. Resources Science,

2009, 31(7):1195-1204.

[14] 乔陆印, 刘彦随, 杨忍. 中国农村居民点用地变化类型及调控策略

[J]. 农业工程学报, 2015, 31(7):1-8. QIAO L Y, LIU Y S, YANG

R. Regional types and regulating strategy of changes for rural

residential land in China[J]. Transactions of the Chinese Society of

Agricultural Engineering, 2015, 31(7):1-8.

[15] 任平, 洪步庭, 刘寅, 等. 基于RS与GIS的农村居民点空间变化特

征与景观格局影响研究[J]. 生态学报, 2014, 34(12):3331-3340.

REN P, HONG B T, LIU Y, et al. A study of spatial evolution

characteristics of rural settlements and influences of landscape

patterns on their distribution using GIS and RS[J]. Acta Ecologica

Sinica, 2014, 34(12):3331-3340.

[16] ROOSE M, HIETALA R. A methodological Markov-CA projection of

the greening agricultural landscape:a case study from 2005 to 2017 in

southwestern Finland[J]. Environmental Monitoring and Assessment,

2018, 190(7):411.

[17] 王永生, 刘彦随. 中国乡村生态环境污染现状及重构策略[J]. 地理

科学进展, 2018, 37(5):710-717. WANG Y S, LIU Y S. Pollution

and restructuring strategies of rural ecological environment in China[J].

Progress in Geography, 2018, 37(5):710-717.

[18] 杨忍, 刘芮彤. 农村全域土地综合整治与国土空间生态修复:衔接

与融合[J]. 现代城市研究, 2021, 36(3):23-32. YANG R, LIU R T.

Rural comprehensive land consolidation and territorial ecological

restoration:cohesion and integration[J]. Modern Urban Research, 2021,

36(3):23-32.

[19] SVENSSON E. Consuming nature – producing heritage:aspects on

conservation, economical growth and community participation in a

forested, sparsely populated area in Sweden[J]. International Journal

of Heritage Studies, 2009, 15(6):540-559.

[20] 刘彦随, 刘玉, 翟荣新. 中国农村空心化的地理学研究与整治实践

[J]. 地理学报, 2009, 64(10):1193-1202. LIU Y S, LIU Y, ZHAI R

X. Geographical research and optimizing practice of rural hollowing

in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(10):1193-1202.

[21] 龙花楼, 李裕瑞, 刘彦随. 中国空心化村庄演化特征及其动力机制

[J]. 地理学报, 2009, 64(10):1203-1213. LONG H L, LI Y R, LIU

Y S. Analysis of evolutive characteristics and their driving mechanism

of hollowing villages in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64

(10):1203-1213.

[22] 樊天相, 杨庆媛, 何建, 等. 重庆丘陵地区农村居民点空间布局优

化:以长寿区海棠镇为例[J]. 地理研究, 2015, 34(5):883-894.

FAN T X, YANG Q Y, HE J, et al. Spatial distribution optimization of

rural residential land in hilly areas:a case study of Haitang Town in

Changshou District[J]. Geographical Research, 2015, 34(5):883-894.

[23] 黄梓鑫, 付艳华, 李晶, 等. 基于村庄类型差异的农村居民点整治

潜力研究:以聊城市为例[J]. 中国土地科学, 2022, 36(12):78-90.

HUANG Z X, FU Y H, LI J, et al. Consolidation potential of rural

residential areas based on village types:taking Liaocheng City as an

example[J]. China Land Science, 2022, 36(12):78-90.

[24] 李静, 张平宇, 郭蒙. 吉林省村域尺度下居民点空间分布特征及优

化重组模式[J]. 地理科学, 2021, 41(5):842-850. LI J, ZHANG P

Y, GUO M. Spatial distribution and optimized reconstructing mode of

rural settlement at the village scale of Jilin Province[J]. Scientia

Geographica Sinica, 2021, 41(5):842-850.

[25] 姜棪峰, 龙花楼, 唐郁婷. 土地整治与乡村振兴:土地利用多功能

性视角[J]. 地理科学进展, 2021, 40(3):487-497. JIANG Y F,

LONG H L, TANG Y T. Land consolidation and rural vitalization:a

perspective of land use multifunctionality[J]. Progress in Geography,

2021, 40(3):487-497.

[26] 张红伟, 王占岐, 柴季, 等. 基于“源”“汇”景观理论的山区农村居

民点整治适宜性评价研究:以湖北省十堰市房县为例[J]. 中国土

地科学, 2018, 32(11):65-72. ZHANG H W, WANG Z Q, CHAI J,

et al. The evaluation of suitability of rural residential land

consolidation based on the“source-sink”landscape theory:a case

study of Fang County, Shiyan City, Hubei Province[J]. China Land

Science, 2018, 32(11):65-72.

[27] 闫旭东, 吴晓光, 张宏飞, 等. 基于改进综合指标法的内蒙古自治区

农村居民点整治潜力评估及分区[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31

(9):163-169. YAN X D, WU X G, ZHANG H F, et al. Evaluation

and zoning of land improvement potential of rural settlements in Inner

Mongolia:based on improved comprehensive index method[J]. Journal

of Arid Land Resources and Environment, 2017, 31(9):163-169.

[28] 赵翔, 蔡博诚, 王静, 等. 基于GBRT模型的湖南县域农村居民点

整治潜力预测[J]. 农业工程学报, 2023, 39(3):198-207. ZHAO

X, CAI B C, WANG J, et al. Potential prediction of rural settlements

reclamation in county level administrative regions of Hunan Province

using gradient boosting regression tree model[J]. Transactions of the

Chinese Society of Agricultural Engineering, 2023, 39(3):198-207.

[29] 冯德东, 冯应斌, 赵玲珑, 等. 特色保护类村域农村居民点空间重

构探析[J]. 地理科学进展, 2022, 41(5):825-837. FENG D D,

FENG Y B, ZHAO L L, et al. Spatial restructuring of rural residential

land in characteristic protection villages[J]. Progress in Geography,

2022, 41(5):825-837.

[30] 张正峰, 温阳阳, 王若男. 农村居民点整治意愿影响因素的比较研

究:以浙江省江山市与辽宁省盘山县为例[J]. 中国土地科学,

2018, 32(3):28-34. ZHANG Z F, WEN Y Y, WANG R N. Impact

factors of farmers′ willingness in rural residential land readjustment:

comparing Jiangshan City in Zhejiang Province and Panshan County

in Liaoning Province[J]. China Land Science, 2018, 32(3):28-34.

[31] 郭杰, 肖善才, 欧名豪, 等. 基于参与主体意愿的农村居民点整理

现实潜力测算[J]. 中国土地科学, 2017, 31(10):86-94. GUO J,

XIAO S C, OU M H, et al. Realistic potential calculation of rural

settlements consolidation based on willingness of participants[J].

China Land Sciences, 2017, 31(10):86-94.

[32] 邹亚锋, 饶钰飞, 罗艺婷, 等. 基于三生功能及其协调性的农村居

民点布局优化[J]. 资源科学, 2022, 44(11):2260-2275. ZOU Y

F, RAO Y F, LUO Y T, et al. Spatial layout optimization of rural

settlements based on production - living - ecological functions and

coordination[J]. Resources Science, 2022, 44(11):2260-2275.

[33] 石云, 朱晓雯, 李建华, 等. 基于多智能体的黄土高原沟壑区农村

居民点优化布局[J]. 经济地理, 2023, 43(7):170-178. SHI Y,

ZHU X W, LI J H, et al. Optimal layout of rural settlements in gully

areas of the Loess Plateau based on multi-agent bodies[J]. Economic

Geography, 2023, 43(7):170-178.

[34] 李换换, 宋伟, 陈百明, 等. 农村居民点时空格局演化模拟研究综

述[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(1):79-88. LI H H, SONG

W, CHEN B M, et al. Review of the research on the evolution

simulation of spatial - temporal patterns in rural settlements[J].

Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning,

2019, 40(1):79-88.

[35] 郑文武, 刘沛林, 周伊萌, 等. 南方稻作梯田区居民点空间格局及

影响因素分析:以湖南省新化县水车镇为例[J]. 经济地理, 2016,

36(10):153 - 158. ZHENG W W, LIU P L, ZHOU Y M, et al.

Spatial pattern and influencing factor of rural settlement in south

China′s rice terrace:a case study of Shuiche Town of Xinhua County

in Hunan Province[J]. Economic Geography, 2016, 36(10):153-158.

[36] 王兆林, 刘福兵, 杨庆媛, 等. 山区农村居民点时空格局演变特征及

蚁群仿真优化:以重庆澄江镇为例[J]. 自然资源学报, 2022, 37(8):

2065 - 2084. WANG Z L, LIU F B, YANG Q Y, et al. Spatiotemporal

patterns of rural settlements in mountainous areas and

optimization with ant colony algorithm:evidence from Chengjiang

Town in Chongqing[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(8):

2065-2084.

[37] 蔡雪娇, 吴志峰, 程炯. 基于核密度估算的路网格局与景观破碎化

分析[J]. 生态学杂志, 2012, 31(1):158-164. CAI X J, WU Z F,

CHENG J. Analysis of road network pattern and landscape

fragmentation based on kernel density estimation[J]. Chinese Journal

of Ecology, 2012, 31(1):158-164.

[38] 梁加乐, 陈万旭, 李江风, 等. 黄河流域景观破碎化时空特征及其

成因探测[J]. 生态学报, 2022, 42(5):1993-2009. LIANG J L,

CHEN W X, LI J F, et al. Spatiotemporal patterns of landscape

fragmentation and causes in the Yellow River basin[J]. Acta Ecologica

Sinica, 2022, 42(5):1993-2009.

[39] 仇江啸, 王效科, 逯非, 等. 城市景观破碎化格局与城市化及社会

经济发展水平的关系:以北京城区为例[J]. 生态学报, 2012, 32

(9):2659-2669. QIU J X, WANG X K, LU F, et al. The spatial

pattern of landscape fragmentation and its relations with urbanization

and socio-economic developments:a case study of Beijing[J]. Acta

Ecologica Sinica, 2012, 32(9):2659-2669.

[40] 周静, 吴志峰, 李定强, 等. 珠江口两岸耕地景观破碎化定量分析

[J]. 热带地理, 2005, 25(2):107-110. ZHOU J, WU Z F, LI D Q,

et al. A quantitative analysis on the fragmentation of cultivated land

on the two sides of the Zhujiang estuary[J]. Tropical Geography, 2005,

25(2):107-110.

[41] 巫丽芸, 何东进, 游巍斌, 等. 东山岛海岸带景观破碎化时空梯度

分析[J]. 生态学报, 2020, 40(3):1055-1064. WU L Y, HE D J,

YOU W B, et al. A gradient analysis of coastal landscape

fragmentation change in Dongshan Island, China[J]. Acta Ecologica

Sinica, 2020, 40(3):1055-1064.

[42] 巩杰, 孙朋, 谢余初, 等. 基于移动窗口法的肃州绿洲化与景观破

碎化时空变化[J]. 生态学报, 2015, 35(19):6470-6480. GONG J,

SUN P, XIE Y C, et al. Spatiotemporal change and landscape

fragmentation in Suzhou oasis using the moving window method[J].

Acta Ecologica Sinica, 2015, 35(19):6470-6480.

[43] 陈康林, 龚建周, 刘彦随, 等. 近35a来广州城市绿色空间及破碎化

时空分异[J]. 自然资源学报, 2016, 31(7):1100-1113. CHEN K L,

GONG J Z, LIU Y S, et al. The spatial - temporal differentiation of

green space and its fragmentation during the past thirty-five years in

Guangzhou[J]. Journal of Natural Resources, 2016, 31(7):1100-1113.

[44] GU T C, CHEN W X, LIANG J L, et al. Identifying the driving forces

of cultivated land fragmentation in China[J]. Environmental Science

and Pollution Research, 2023, 30(48):105275-105292.

[45] CHEN W X. A multi-scale assessment of ecosystem health based on

the pressure-state-response framework:a case in the middle reaches

of the Yangtze River urban agglomerations, China[J]. Environmental

Science and Pollution Research, 2022, 29(19):29202-29219.

[46] 陈万旭, 刘志玲, 李江风, 等. 长江中游城市群生态系统服务和城

镇化之间的空间关系研究[J]. 生态学报, 2020, 40(15):5137-

5150. CHEN W X, LIU Z L, LI J F, et al. Mapping the spatial

relationship between ecosystem services and urbanization in the

middle reaches of the Yangtze River urban agglomerations[J]. Acta

Ecologica Sinica, 2020, 40(15):5137-5150.

[47] BRUNSDON C, FOTHERINGHAM S, CHARLTON M. Geographically

weighted regression:modelling spatial non-stationarity[J]. Journal of

the Royal Statistical Society Series D:the Statistician, 1998, 47(3):

431-443.

[48] 项清, 黄弘, 于欢, 等. 岷江上游流域分形地貌对农村居民点分布

的影响[J]. 生态与农村环境学报, 2022, 38(8):1041 - 1050.

XIANG Q, HUANG H, YU H, et al. Influence of fractal landform on

the distribution of rural residential areas in the upper reaches of

Minjiang River[J]. Journal of Ecology and Rural Environment, 2022,

38(8):1041-1050.

[49] 庄大方, 刘纪远. 中国土地利用程度的区域分异模型研究[J]. 自然

资源学报, 1997, 12(2):105-111. ZHUANG D F, LIU J Y. Study

on regional differentiation model of land use degree in China[J].

Journal of Natural Resources, 1997, 12(2):105-111.

[50] LI S C, BING Z L, JIN G. Spatially explicit mapping of soil

conservation service in monetary units due to land use/cover change

for the Three Gorges Reservoir area, China[J]. Remote Sensing, 2019,

11(4):468.

[51] 王艳飞, 李婷婷, 孟祥涛. 2010—2020年中国乡村人居环境质量评

价及其演变特征[J]. 地理研究, 2022, 41(12):3245-3258. WANG

Y F, LI T T, MENG X T. Evaluation of China′ s rural human

settlements quality and its spatiotemporal change characteristics from

2010 to 2020[J]. Geographical Research, 2022, 41(12):3245-3258.

[52] 张玉, 王介勇, 刘彦随. 基于文献荟萃分析方法的中国空心村整治

潜力与模式[J]. 自然资源学报, 2022, 37(1):110-120. ZHANG

Y, WANG J Y, LIU Y S. The potentiality and model of China′ s

hollowing village reclamation based on meta-analysis[J]. Journal of

Natural Resources, 2022, 37(1):110-120.

[53] 原野, 赵中秋, 师学义, 等. 基于乡镇地域主导功能定位的农村居

民点整理策略研究[J]. 自然资源学报, 2017, 32(12):2089-2099.

YUAN Y, ZHAO Z Q, SHI X Y, et al. Strategy of rural residential

land consolidation based on the dominate function of township[J].

Journal of Natural Resources, 2017, 32(12):2089-2099.