追寻延安时期的火红年味

“除夕之夜,欢乐的气氛笼罩着我们的村庄。家家窗前点上了灯笼,院子的地上铺满了炸得粉碎的红红绿绿的炮皮。在那些贴着窗花和对联的土窑洞里,一家人围坐在一起吃‘八碗’。”这是作家路遥笔下的陕北春节。作为黄土文化集中区,陕北大地的年味充满着浓郁的黄土风情:窑洞里,蒸的是黄馍馍,贴的是红窗花;窑洞外,敲的是震天锣,扭的是大秧歌。

陕北是革命老区,陕北的春节拥有更多火红的革命浪漫主义色彩。从新秧歌运动、新年画运动到双向奔赴的军民大拜年,陕北的年味既有“山丹丹花开红艳艳”的热烈,也有“高楼万丈平地起”的豪情,更洋溢着“试问九州谁做主,万众瞩目清凉山”的自信。

延安时期有哪些火红年味?革命前辈又如何在艰苦卓绝的战斗岁月中鼓舞士气、激扬斗志?让我们回到那片飞扬着红旗红花红腰带的黄土地,重温那段孕育着无数希望、充盈着无限生机的岁月芳华。

接地气的新秧歌“火出圈”

“小窑洞里,灯光如豆,安波坐在一张小桌子前……一支曲子谱完,感觉不理想马上就改,只是开头的‘雄鸡,雄鸡,高呀么高声叫’一曲,就不知道改了多少遍。”临近春节,冬日暖阳中的延安年味渐浓,修葺一新的鲁艺旧址静候着佳节到来。镌刻在旧址安波纪念馆、描绘“小调大王”安波为《兄妹开荒》谱曲的这段文字,将时针拨回到82年前那个年味十足的春节。

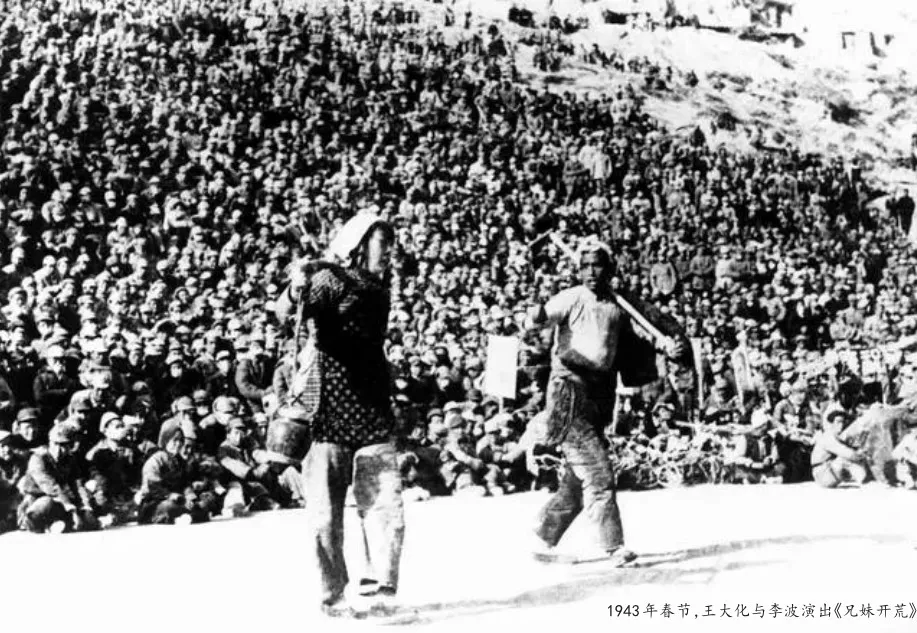

1943年春节,延安城中锣鼓喧天,一场精心筹备的军民联欢会在延安城南门外广场上拉开大幕。尽管黄土飞扬,天寒地冻,但正如台下安波的回忆所言:“一座巍巍的人山赫然地从平地竖起。”

这是延安文艺座谈会之后,来自鲁艺的艺术家们在“文艺为千千万万劳动人民服务”的号召下,将创作之笔对准人民、用群众语言创作后的汇报演出。

“挑起担儿上呀上山岗,一头是米面馍,一头是热米汤。”在两万多名军民的翘首以盼中,王大化身系红腰带,顶着陕北人民最熟悉的白羊肚手巾跨上舞台,身边是穿着花棉袄的李波。两人唱的是陕北秧歌调,扭的是陕北秧歌舞,演的是陕甘宁边区农民马丕恩父女“早起晚眠,努力生产”的劳模事迹。虽然缺乏专业场地,也没有高端音响助阵,但在观者潮水般的叫好声中,以劳苦大众为主角的《兄妹开荒》,火了!

“《兄妹开荒》轰动了整座延安城,火到什么程度?《解放日报》配发了社论,刊登了曲谱。王大化和李波成为那个时代的‘顶流’,市面上出现了王大化牌的香烟、肥皂。”延安革命纪念馆馆长刘妮说,“当时群众到鲁艺看秧歌剧,不说剧名,都说‘去看王大化’。陕北原来只有秧歌调、秧歌舞,没有秧歌剧。鲁艺的艺术家们拜群众为师,通过田野采风,在民间艺术的基础上去粕存精、提炼创新,开创性地发掘了有情节、有故事的秧歌剧。”

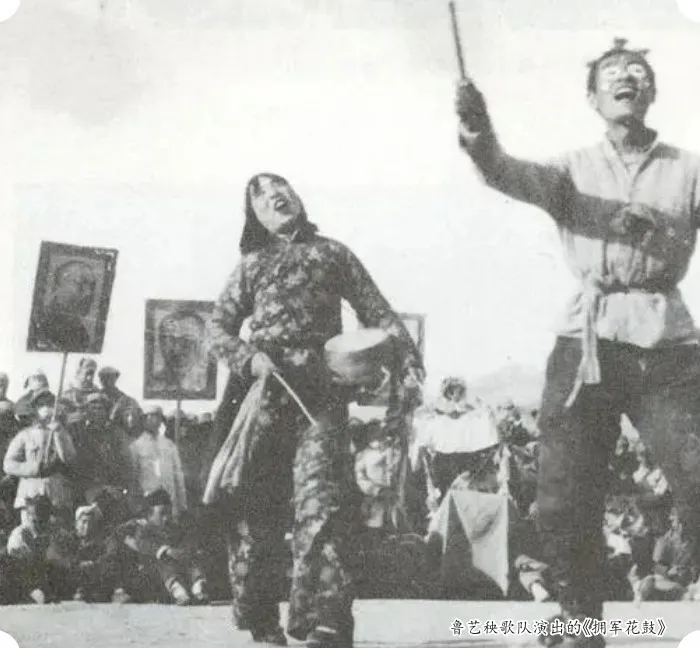

在这样的时代背景下,《兄妹开荒》横空出世,新秧歌运动就此轰轰烈烈地开展起来。

“新的内容、新的艺术形式孕育出新的生命力。正是在秧歌剧的基础上,鲁艺发展起了新的歌舞形式、新的歌剧形式。到1944年春节,延安工厂、学校、部队组织的秧歌队多达27个,上演了150多个节目。延安到处充满了欣欣向荣的节日氛围。”延安鲁艺文化中心副主任王强说。时至今日,当年被群众热捧的经典秧歌剧,仍是陕北不少地方的春节年味。

被抢购一空的年画是啥来头?

走进延安文艺纪念馆的新窗花、新年画展区,仿佛置身于除夕之夜的陕北农家。窑洞造型的展墙上,一格格新窗花淳朴厚重,流露着岁尾年初的富足安乐。而一幅幅新年画则像春节的“连环画”一般,于不动声色中娓娓讲述着革命战争岁月里的年画传奇。

1940年1月31日,农历腊月二十三,北方地区传统的小年。在晋东南的太行山敌后抗日根据地,时任鲁艺木刻工作团团长的胡一川,和同伴一起背着大包去赶集。包里装的是木刻工作团为配合抗日宣传,突击了好几个日夜赶制出来的水印套色新年画。

彼时,全国抗战已进入相持阶段,日本铁蹄正对各抗日根据地进行频繁而疯狂的扫荡。《纺织图》《保卫家乡》《大家养鸡增加生产》……人来人往的大集上,由于价格便宜、画风新颖,这些鼓舞斗志、充满民族气节的新年画,很快被前来买年货的山西老乡抢购一空。

作为民间最盛行的年俗之一,年画是我国特有的春节装饰品。抗日救亡大潮中,拥有广泛群众基础的年画,也成为对敌斗争的阵地。

胡一川、彦涵、罗工柳等来自鲁艺的美术家,请来当地的年画工人作指导,在木刻版画的基础上,创新采用画面明朗的传统年画进行抗日宣传,以门画、连环画、四扇屏等多种形式,全景式表现保家卫国的主题。很快,群众家的“门神”由原来的秦琼、尉迟敬德,变为英姿飒爽的八路军战士,大批新年画陆续进入千家万户。

“这些来自土窑洞、沾满泥土味的美术作品,对中国革命进行了广泛的动员和宣传,并在黄土地上深深扎下了根,结出了果。”刘妮说。

双向奔赴的春节大拜年

“1944年春节,新秧歌活动闹得更红火了……桥儿沟乡的秧歌队在大年初一的早晨就到鲁艺院内拜年来了……我很喜欢那位老伞头领唱的秧歌调……唱出了与解放了的人民之间的亲密无间的情谊。”

这段文字出自延安文艺纪念馆收藏的李焕之著作《音乐创作散论》。

“延安时期陕甘宁边区的拜年方式,往往简单淳朴又情意浓浓,除了秧歌拜年,还有座谈聊天,或是互致问候。”延安职业技术学院红色文化教育培训中心教授高慧琳说,比如,1945年农历大年初一,中央领导带着警卫员到枣园乡政府给群众拜年。其间,陕甘宁边区的劳动模范也来给中央领导拜年。

蔬菜、鸡蛋、黄酒、油馍……延安时期,军民之间的新春礼物,往往就是小杂粮和农家土特产。1943年春节,“拥军优属、拥政爱民”的“双拥运动”在延安热火朝天地开展起来。“正月里来是新春,赶上了猪羊出呀了门。猪啊,羊呀,送到哪里去,送给咱英勇的八路军。”首演于当年的《拥军秧歌》,以质朴热烈的唱词,勾勒出军民鱼水情深的热闹年味。

延安时期,军民之间的春节大拜年可谓是双向奔赴。1943年春节,毛泽东得知枣园村有24名60岁以上的老人,其中2名老人正月十五过生日,便在元宵节当天宴请24名老人,饭后给每人发了一块香皂、一条毛巾,还请大家看了场电影。

有一年春节,秧歌队来杨家岭拜年,有户人家住在后沟里,因为要保障春节供应,忙着磨豆腐,顾不上看秧歌。毛泽东得知后,请秧歌队专门绕到豆腐坊,给那户人家扭了场秧歌。

“人民这么拥护共产党,根本原因是共产党让劳苦大众找到了做人的尊严。”陕西延安干部学院副院长杨晓红说。正如埃德加·斯诺在《红星照耀中国》中的所见所闻:少先队员喜欢红军,因为“他们生平第一次受到人的待遇,吃住都像人”;穷人分到了田地,娃娃能上学;很多工人过的“是一种健康的生活,有运动、新鲜的山间空气、自由、尊严、希望”。

“共产党领导下生活的巨变,是延安时期火红年味的现实土壤。”杨晓红说,“春节是中国人最重要的传统佳节,劳动人民就是要在一年中最重要的日子里,用拜年、秧歌、社火等最朴实也最隆重的方式,表达翻身做主人的喜悦,表达最真实的欢畅。而艺术家们通过深入群众,创作大量接地气的年画、秧歌剧等文艺作品,为群众代言,用艺术礼赞这种全新的生活、全新的时代。”

当春节的脚步临近,今天的革命圣地,火红年味历久弥新:悠扬的民歌唱起来了,欢腾的腰鼓打起来了,热情的秧歌又扭起来了……

(摘自《新华每日电讯》)