刘子玉:来点儿新的

出生于律师家庭的刘子玉沿袭了家族的艺术愿景及经商头脑,并且不妥协于传统做生意的方式。酒桌上,陪酒类的服从性测试,以及过剩的传统男性气质,都不再是Z世代打交道的习惯,他们期待志同道合的合作关系,有数据和干货的饭局讨论——新的权威秩序正被建立,00后谈项目不喝茅台。

在跨国环境中成长,刘子玉曾困惑于如何在异乡找到身份认同,说普通话跟讲英文的他像是两个人。近年,处在“游牧”状态的海外华人迫切需要归属感,这激发刘子玉成为连接者,致力于促成北京、纽约、上海、香港等城市间文娱与金钱的资源整合——纽约,2022年,刘子玉联合三位同龄人创立Stilllife厂牌,与不同场地方合作,组织艺术、设计和教育相关线下活动,建立亲密的亚裔社群。新新人类不惧与众不同,重申个体的独立,越是怪或偏激,越具价值。他们两年内完成了20多场carnpaign,合作艺术家超170位,吸引全球近6,000名参与者。

生根于标榜反叛、张狂的亚文化,刘子玉却并不自恋,“创业最初我比较胆怯,难以想象自己在纽约这样的大城市能做出什么。”活动落地的前一夜,刘子玉有些无助,“担心反馈不好,更怕没人来,对不起艺术家和团队”。在纽约华盛顿广场办户外市集,Stilllife召集了国牌和60多位独立设计师,现场有重音姐妹,te Editions等亚裔文学社群的参与,艺术家的行为表演、音乐会等,最终出乎意料地成功。论坛中他结识了电影《摘金奇缘》的海外制片公司Goldhouse,协力推进艺术和影视圈的合作。有野心,也抗风险,刘子玉的团队集结了已被验证过才华的创意人士,比如给ThomBrowne拍过Met Gala素材的创意人何安欣、为Maye Musk设计过衣服的设计师陈族锐等,天马行空的talents一拍即合,挑战陈规。“纽约主流文艺圈里,策展人偏爱挑选(扶持)身边熟悉的艺术家,拥有话语权的大概率都是白人,亚裔为什么不联合起来呢?”

不管是通过家里资源、团队的合作还是自己的理想主义,刘子玉总能说服合作方(地产商、画廊等)做权利交换,以共创形式控制Stilllife的低运营成本。2024年的3月,Stilllife在香港巴塞尔期间与几家国际画廊联合举办派对;5月,在纽约Soho区组织了一场包含20多位新型艺术家的四层楼展览;11月,在上海洛克外滩源策划了一场快闪群展——刘子玉团队的商业策略很明确,用多元的文化活动、精准的社群和金融产业互动,在活跃的场景中就地取材,制造音浪。他跟上海新兴画廊南柯画廊合作,将艺术家周蒙的作品带到纽约展出,也把1958出生的成熟的水墨艺术家李津的作品带到纽约做展。

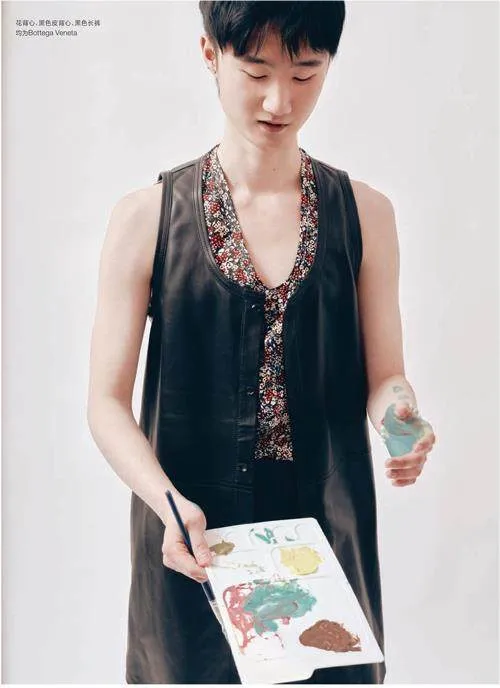

提起忘年交李津,ENFJ的刘子玉挺兴奋,“我去年在纽约自己的公寓里给他做了个小型展览。”整个冬天,刘子玉每次和李津见面就是狂喝白酒。艺术家的作品就有关饮食男女,“先是我爸妈认识他,然后跟着他吃喝玩乐后,体会到了他作品中的快活行为。”刘子玉对收藏新水墨确有激情,“这是具有高度概念性和中国历史意义的媒介,运气用笔,然后把气传到纸上。”这种认知一以贯之,在纽约出席论坛和开幕,刘子玉偏爱Sarnuel Gui Yang和lan Hylton这样的新中式时装一一摩登开放中藏匿着传统文化的克制。

子承父业的新方式很多。父亲刘钢创立了“红圈所”:通商律师事务所。完成初始财富积累后,他成为北京最重要的艺术品收藏家,如今儿子在延展其收藏线索。“我爸的藏品从乾隆年代收到当代,主要是从历史观这种研究方式思考。我更关注国外艺术家如何影响国内的油画发展,比如最近收了一件罗伯特·劳森伯格的作品.他是第一位来中国做展的西方当代艺术家。”

纵向提升的学习方式也很多。刘子玉偏好跟人交流获得能量,比如参观艺术家工作室。2024年,他通过Silllife联合创办人周淇,挖掘了Harry Gould Harvey IV和Brittni AnnHarvey这对艺术伴侣。他们生活在Fall River(福尔里弗市),一个后工业化的城市,专门给Newport这座相对繁荣的城市提供能源输出,两人的研究对象就是FallRiver。“他们带我们去了小时候上学的地方,自己的当代美术馆FRMoCA。还跟我讲画室院子里的植物都是哪些当地品种,什么时间会开花。”观察别人的生活方式令刘子玉着迷,“我看一个人,要看他身边人。”

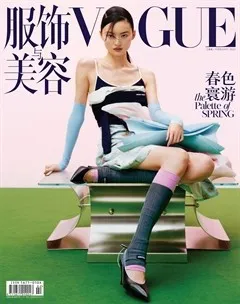

15岁到英语国家独立生活,刘子玉仍保留着中国文化里谦逊、自持的家教,“上学时很羞涩,总觉得自己的想法不够特别,不敢发言表达。”而后他也浸染了北美文化强调个人主义的自由与开放,如今在UBS的西岸艺博会论坛上侃侃而谈。作为所谓的“藏二代”,刘子玉开朗乐观,不虚伪,从不以恶意揣测他人。VOGUE的拍摄现场,这个穿着旧毛衣的高个儿男孩总在笑,摄影师也被他积极的性子调动。场工们拿衣服、递水,他会真诚地点头感谢。

他身上几乎没有任何拧巴,是人生易如反掌吗?倒也没有。在纽约,骑着共享单车citibike,一天可以见10个人,谈项目,半小时把想法讲清楚,刘子玉无奈道,“北京的话,一天见两个人,路程耗费一小时,每轮都细聊上两到三小时。”带着纽约的资源人脉回国后,他有种错位感,“这层一度让我伤心,因为两边的沟通技巧很不一样,但说实话,也让我对人生的节奏有新体会。”

比广泛讨论的所谓身份的多元和语言的模糊更进一步,刘子玉认为个体的困惑背后,是时代趋势。从鼓吹全球化到去全球化,再到如今强调在地和民族性,“我常在思考东西文化融合的未来是什么?所以现在对archive(档案)更感兴趣。一定要有docurnentation(文献),一件事情,或趋势才能有影响力跟话语权。”Stilllife的任务是建立一个可持续发展的艺术生态系统。是的,这是一位时髦00后的社会责任感。