消失的画作与女性的觉醒

书名《楼梯上的女人》

作者"本哈德·施林克【德】

译者"印芝虹

出版"南海出版公司

谈到德国作家本哈德·施林克,绕不开的话题是他与法律事务之间深厚的渊源。1989年,他以推理小说家的身份为人所知。在此之前,他是德国北莱茵-威斯特法伦州宪法法院的法官,还在波恩、法兰克福的两所高校担任法学教授。多重身份的加持,造就了一个与众不同的施林克——他精通法律事务,却又不拘泥于法律条文。在他看来,每桩案件的背后,都隐藏着一个鲜活的生命。而追溯这些生命不为人知的往事,就是小说家的职责。

一幅画作引起的风波

《楼梯上的女人》即是如此。叙述者“我”年过六旬,是一家律师事务所的资深合伙人,最擅长处理企业并购重组之类的经济案件。但在40年前,初出茅庐的“我”能够接触到的无非是一些无关紧要的小案子。比如,为寂寂无闻的艺术家解决作品归属权的问题。“我”的第一个委托人是画家卡尔·施温德。如今声名显赫的他应该很少想起自己初入行时的窘迫,但“我”却从未忘记当时的情形。

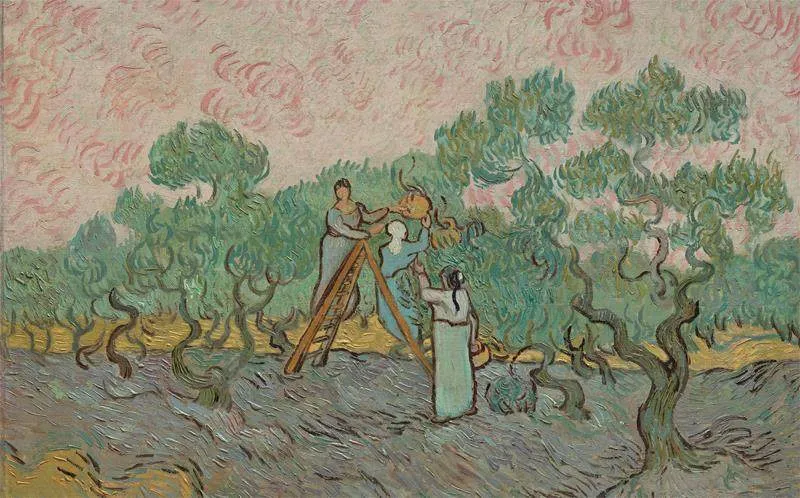

施温德曾经创作过一幅画作,名为《楼梯上的女人》。画中人是富商彼得·贡德拉赫的妻子伊雷妮。他为她作画,更与她相爱,开始了一段缠绵悱恻的恋情。且不说这种突如其来的感情是否符合世俗伦理,但它的存在的确令当事人感到难堪。很快,被激怒的贡德拉赫就展开了他的报复行动:他在画中人的腿部、胸部、腹部以及背景的楼梯处留下深浅不一的污渍,还要求施温德对其进行修复。

沮丧的施温德向“我”求救。但“我”对此无能为力。“我”很清楚,贡德拉赫在毁坏他的私人收藏,但并没有侵害画家的权益。他的行为不构成“侵权”。因为按照德国法律规定,“侵权行为的成立,得要在它危害到原创者的利益时才行,也就是说当受损作品被一个较大的人群看到时,原创者的利益才需要被保护;假如所有者仅在私人领域展示作品,那么他便可以为所欲为”。

消失的画作与女性的觉醒

到了这里,这场纠纷似乎就要掀起一场风波,但随之而来的变故却令所有人大跌眼镜。贡德拉赫语气强硬地告诉“我”,他想要与画家签署一份协议,以便结束两人之间旷日持久的纷争。而恰恰就在此时,画作消失了,与它一起失踪的还有美丽的伊雷妮。仿佛人间蒸发一般,谁都不知道她的下落,更别提要妥善安置那幅画作。40年后,备受争议的《楼梯上的女人》出现在某个画展上。阔别多年的几个人重新聚到一起。此时,“我”已经功成名就,而伊雷妮则重病缠身。

“我”承认“我”很爱她,但“我”并不了解她。曾经,“我”自以为是地相信她“只有以柔和、诱惑和委身”才能在男权当道的世界里得以自保,但其实她从未放弃她的反抗。她既不是贡德拉赫手中的玩物,也不是激发施温德创作灵感的缪斯,更不是“我”想象中的落难公主。她就是她自己,“永远不会从属于摆布她的人”。而所有的一切,画画也罢,爱情也好,都像是一种游戏,“她会配合游戏,但她终将脱身”。

再来看看“我”自己。在伊雷妮面前,“我”总是太过笨拙、无能。除了让“我”津津乐道的中产生活,“我”对这个世界一无所知,既未品尝过人世的艰辛,更不了解她的内心所愿。在她看来,“我”总是高高在上,以俯视的姿态面对人间疾苦,似乎是要审判眼前的每一个人。就像她所说,“是不是与法律打了一辈子交道之后,人就会变成这样,不再关心那个人是谁,而只在乎那个人是不是对的,另一个人是不是有错”。

法律是高高在上的吗

不得不承认,伊雷妮说对了。她的这番话总是让“我”想起40年前的一件往事。彼时,“我”23岁,刚刚顺利通过了两轮国家法律考试。“我”立志成为一名受人尊敬的法官,但在参加司法部面试时,面试官的一席话却轻易打消了“我”对这个职业的憧憬。那位老先生语重心长地告诉“我”,法官究竟意味着什么。“您看啊,假如您下个月开始工作,接下来四十二年的时间,您都要对他人作出判决。您将坐在高堂之上,其他人坐在下面,您将会听他们说,也会对他们说,偶尔向他们投去一个微笑,但最终您将自上而下做出裁决——谁占理,谁无理,谁失去自由,谁保有自由。”

这似乎是在提醒“我”,高高在上地俯视众生,从来不是法律存在的目的。要想成为一名合格的法官,“我”必须首先从律师、法律顾问、侦缉警员做起,在“从下到上地对这个法律世界进行过观察之后”,在积累了足够的经验与判断能力之后,一步一步深入法律的核心,从而真正懂得法律存在的意义。于是,“我”接受了他的建议,进入律师事务所,开启了长达四十年的职业律师生涯。

施林克的“情感教育”

但事实上,如此漫长的从业经历并没有真正消解“我”内心深处的焦虑,哪怕“我”早已是律师事务所的资深合伙人。四十年的执业生涯就像一种单调重复的例行公事:案子接着案子,委托人接着委托人,合同接着合同。而“我”就是法律系统里一颗小小的螺丝钉,机械地完成所有必需的流程。“没有什么事情是我离不开的,也没有什么事情是离不开我的。在所有摊在我面前有待去做的事情里,我都是可以被替代的;唯有那些被我抛在身后已经做过的事情里,我是无可取代的。”

还好,“我”遇到了伊雷妮。她以她的温柔、包容,慰藉着“我”那颗惶惶不安的心。“我”曾经无数次想象,这个站在旧生活阶梯上的女人,会与“我”一起携手并肩,共同迈入新生活的大门。但她却在质问“我”,到底为这个世界做了什么?是否曾经为被夺走健康的病人、被丈夫殴打的妇女、流离失所的难民做过代理?到了这里,《楼梯上的女人》就成了施林克的“情感教育”文本。伊雷妮就是“我”的老师。她告诉“我”,人生从来不是只有一种形态。要成为一名真正的律师,首先要关注的便是那些生活在阴影里的弱势群体。

编辑:黄灵" " yeshzhwu@foxmail.com

新书速递

"《建筑伦理学》"

盛可以" 著

作家出版社

在钱钟书看来,借书是走进爱情的一把密钥,一借一还就有了往来。在女作家盛可以看来,盖房是深度刺探世情伦理的一块“试金石”,在一砖一瓦的增减中,世俗的亲密关系或被还原,或被放大,或被扭曲……读者可以从《建筑伦理学》这本用文字建筑的小说之屋里,透过家庭、亲情、乡村伦理间的复杂纠缠、搅拌混凝,感受作者对生活与人性的深刻洞察。

——商晓艺