国宝小档案——蛇蛙铜俎

名称:蛇蛙铜俎

尺寸:长48厘米、宽17厘米、高17厘米

年代:战国至西汉

材质:青铜

现藏:凉山彝族自治州博物馆

追缴回来的国宝

1995年3月,四川省凉山彝族自治州(简称凉山州)公安处缉毒队向凉山彝族自治州博物馆移交了一批从盗墓者手中追缴的文物。这批文物纹饰精美、数量众多,尤其是其中的一些青铜器有着非常鲜明的特色,与中原地区的文物风格截然不同。这批文物是怎样被盗的?是在哪里被盗的?它们又有着怎样的来历呢?一个又一个的谜团困扰着博物馆的专家学者们。

正当专家学者一筹莫展之际,一件纹饰独特的青铜俎—蛇蛙铜俎进入了他们的视线。俎,原是古人用来盛放祭品的器具,后也用来指代割肉用的砧板。由于“人为刀俎,我为鱼肉”这一成语的广泛流传,俎成为中国人最为“耳熟”的器物之一。那么,古代的俎到底长什么样呢?它和我们现代人用的砧板有何区别呢?其实,古代的俎既不神秘、也不复杂,它的形制如同一个自带支架的砧板,长方形的案面搭配有四条细长的足,有点像现在的小板凳。常见的俎有青铜俎和漆木俎,多出土于先秦至两汉时期的高等级墓葬中。

凉山州公安部门追缴的蛇蛙铜俎上装饰着复杂的蛇纹和蛙纹。长方形的案面四周边缘有32只立体的蹲蛙;案面的两端则为两条阳线蛇纹,只见蛇头高高昂起,蛇口中衔着一条鱼,蛇身则盘于铜俎案面的中部。案脚由两片栅栏形铜片构成,其上刻画着鱼纹,鱼的骨骼毕露。令人惊叹的是,铜俎上的蛇和鱼的鳞片十分写实且清晰可见。

经过仔细比对,专家学者们认为这件造型怪异的青铜俎和凉山州盐源县之前出土的青铜器非常相似,应该是盗墓贼从盐源或附近的遗址中盗掘出土的;从其独一无二的外观造型可以推断,它极有可能是古代部落巫师所用的宗教法器。

此外,和蛇蛙铜俎一同被追缴回来的还有三女背水杖首。在杖首处铸有三位背水少女,她们头戴尖顶小帽,身着齐膝筒裙,背水罐的皮带勒在额头上,把少女天真烂漫的形象表现得活灵活现。三女背水杖首和盐源出土的一种“干”字形杖十分相似,“干”字形杖的枝干上饰有老虎等动物,这也让专家学者们更加确信这批被盗的文物来自于盐源。

蛇蛙之争蛇与蛙这两种动物被引入文化之初,古人就使它们成为死对头。当然这也符合自然界中蛇与蛙的现实生态情况—蛇是蛙的天敌。蛇与蛙在中国古代文化中的象征意义也有所不同:蛇象征着智慧、再生和潜在的危险,蛙则象征着多产、变化和与水相关的自然力量。这些象征意义在不同地区的文化中有所差异,但都体现了古人对这两种动物的深刻认识和文化塑造。

备受瞩目的老龙头遗址

近年来,随着考古工作的深入开展,考古工作者逐渐发现,盐源县所在的盐源盆地保留有众多古人活动的遗迹,地下文物资源非常丰富。其中最负盛名的要数以老龙头遗址为代表的青铜文化遗迹,这是除三星堆、金沙遗址之外,四川省内又一处重要的青铜文化遗址。不过,从目前整体的发掘和研究工作结果来看,蛇蛙铜俎虽然出土于盐源,但并非出自老龙头遗址。

1987年以来,考古工作者对盐源老龙头遗址进行了四次抢救性发掘。最近的一次发掘开始于2020年4月,考古工作者共清理了商代晚期至西汉初年的各类墓葬1100余座,出土文物5000余件,除1700余件青铜器外,还有陶器、铁器、玉器、石器、金银器、玻璃器等。这批文物极具地方特色,部分文物的出现填补了我国考古的空白。此次考古发掘出土的整套青铜纺织器是我国西南地区最为完整的青铜腰机,三轮青铜马车是我国境内最早的三轮马车实物。

老龙头遗址的发现和持续的考古工作,构建了盐源盆地自商代晚期至西汉的年代框架,为川西南及滇西地区的青铜文明发展和文化谱系研究提供了参照系和标准。这里出土的文物风格独特,融合了欧亚草原青铜文化、中国北方青铜文明、西戎文化、中原文化、滇文化、滇西青铜文化及东南亚青铜文化等元素,呈现出典型的多元性和复合型特征。盐源盆地出土文物具有上述特征,主要是因为这处盆地地理位置特殊,它是青藏高原东部南北文化交流和人群迁徙的重要节点。这里犹如一个巨大的十字路口,不同地区、不同文化背景的人群在迁徙过程中留下了自己的印记,这些印记实证了西南各民族交流、交往、交融的历史,见证了青藏高原东部多元文化形成的过程,具有重要的意义。

然而,“成也萧何,败也萧何”,老龙头遗址的名声大噪,吸引了大批盗墓贼纷至沓来。他们将邪恶的双手伸向了深埋地下数千年的文物。某段时间内,老龙头遗址满目疮痍,几乎每隔几步就有一个盗洞。盗墓者不仅盗掘文物,还大肆破坏文物,将无法带走的文物直接砸碎,这让考古工作者痛心不已。正是因为盗墓活动的猖獗,才有了本文开头提到的公安部门的文物追缴行动。

骁勇善战的笮人

盐源出土的这批文物到底是何人所做,这是考古工作者一直想要解开的谜团。因为这批文物上没有铭文,无法自证出处,所以考古工作者只能另辟蹊径,希望能从浩如烟海的古籍文献中寻到一些蛛丝马迹。

功夫不负有心人,他们在文献中找到一些关于“笮人”的记载,与盐源的情况最为契合。汉代史学家司马迁在《史记·西南夷列传》中记载:“西南夷君长以什数,夜郎最大;其西,靡莫之属以什数,滇最大;自滇以北君长以什数,邛都最大:此皆魋结,耕田,有邑聚。其外,西自同师以东,北至楪榆,名为巂、昆明,皆编发,随畜迁徙,毋常处,毋君长,地方可数千里。自巂以东北,君长以什数,徙、筰(笮)都最大;自筰(笮)以东北,君长以什数,冉駹最大……”

自20世纪50年代以来,随着我国西南地区考古工作的深入开展,司马迁笔下的那些大汉王朝西南边陲小国家逐渐被证实。根据文献记载,西汉时期,中央王朝在盐源设置了县一级行政机构,官方确定的县名为“定笮”。从县名上看,生活在盐源盆地的就是笮人,“定笮”就是平定笮人之意。考古出土的文物也印证了上述说法。

之所以称为“笮”,其实和生活在这里的笮人相关。笮人之得名,则源于他们高超的造桥技艺。唐代李吉甫在其编纂的地理学专著《元和郡县图志》中记载:“凡言笮者,夷人于大江水上置藤桥,谓之笮。”盐源境内沟壑众多、河流纵横,生活在这里的笮人很早就掌握了用藤条做桥的技巧,也就是我们通常所说的索桥。另据文献记载,笮人骁勇善战,为守护领土,一度过着金戈铁马的生活。盐源出土的青铜器中,百分之六十以上是武器,这一发现和文献中记载的笮人尚武的特点十分吻合。

不过,令人感到疑惑的是,西汉之后,史籍中关于笮人的记载越来越少,笮人渐渐地消失在历史长河之中。现代考古学证据也表明,西汉末年到东汉初年,基本上就见不到笮人留下的遗迹了。那么,曾经名震一方的笮人到底去了哪里?有的学者给出了自己的推测,认为《三国志》中记载当时的盐源地区活动着若干剽悍民族,他们很可能就是笮人的后裔,但当时已经不再叫作“笮人”了;而现在分布在盐源及滇西北地区的摩梭人很可能与笮人有着血缘上的联系。

考古人员发现,笮人的丧葬与宗教习俗充满了神秘感。他们的竖穴土坑墓墓顶全用重达数千斤的巨石覆盖。笮人不辞辛劳将这些巨石从数千米之外搬来建构墓葬,必定受到某种意识的驱动。从墓室的大小、规格和陪葬品的数量可以看出,当时笮人的社会结构已经发展出酋长、巫师、武士、平民、奴隶等几个阶层。而巫师的地位仅次于酋长,笮人把巫师奉为神明的通灵者,对巫师十分敬重。巫师地位的提高催生了对宗教法器的重现,由此蛇蛙铜俎在宗教仪式上具有举足轻重的地位。正是因为和蛇蛙铜俎的关系如此密切,巫师才会在去世时把它带在身边。

亦正亦邪的蛇文化

前文提到,凉山彝族自治州博物馆珍藏的蛇蛙铜俎极有可能是古代部落巫师所用的宗教法器,这与我国西南地区古时的地方习俗密切相关。我国西南地区巫风昌炽、历史悠久,素有“巫风野火出西南”的说法,古籍中也有西南夷“一切信使鬼巫”“好诅盟”的记载,云南、广西等地曾出土多件装饰诅咒盟誓场面的青铜贮贝器。

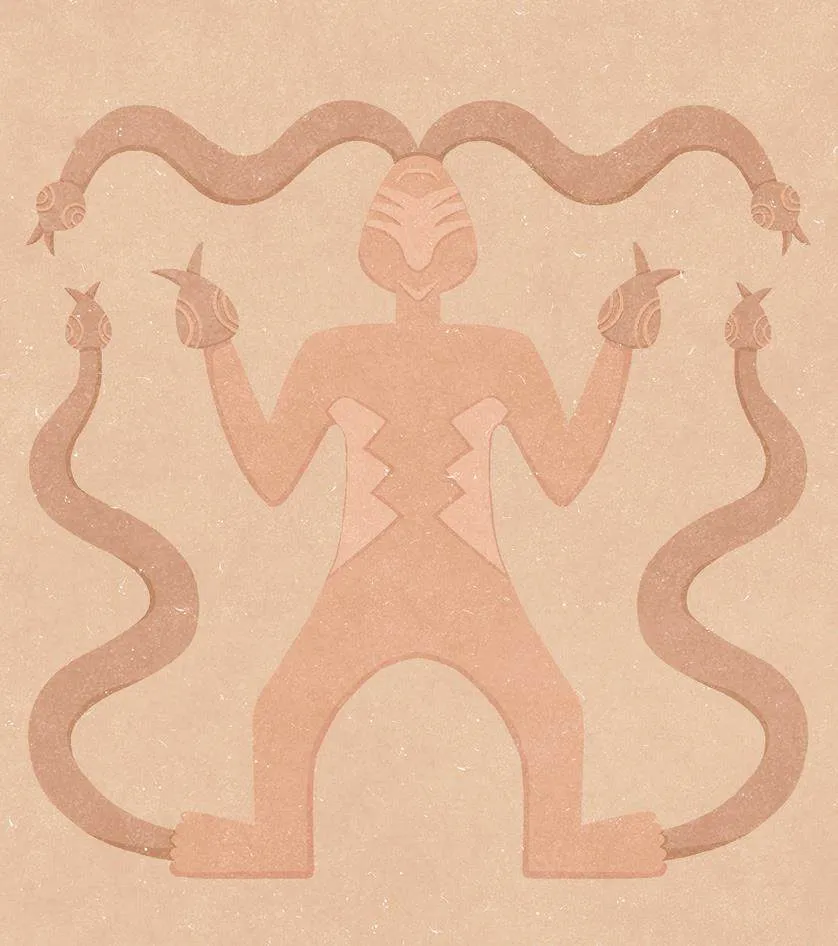

蛇蛙铜俎上的蛇、蛙形象也是这一地区常见的装饰图样,蕴藏深刻的文化内涵。正如此前《国宝小档案》中介绍过的蛙纹铜鼓上的蛙纹一样,蛇崇拜在我国大部分区域都非常流行,这从中国古代的创世神话传说中就能窥见一二。伏羲、女娲是中国家喻户晓的创世神,传说中伏羲为“蛇首人身,有圣德”,擅长画八卦、结渔网、制乐器,被尊为“人文始祖”。女娲也是人头蛇身,相传,女娲抟土造人、熔五色石补天,被誉为“古之神圣女,化万物者也”。其实,不仅伏羲、女娲,古代神话传说中的很多神灵都是人面蛇身的形象,如盘古、共工、相柳、窫窳、贰负等。

或许有人会感到疑惑,为何高高在上、神秘莫测、法力高强的天神会长着一条蛇尾呢?大家都知道,蛇是穴居冬眠动物。《易·系辞下》中说:“龙蛇之蛰,以存身也。”古人十分了解蛇的生活习性,冬眠是蛇文化建构的重要基础。此外,蛇的繁殖能力非常强,人们往往用蛇来象征男女结合、子孙绵延。同时,在上古时期,龙图腾和蛇图腾在某种意义上相互混融,蛇的文化形象也具有一定的神圣性,因此人们便将主宰一切的天神想象成蛇的模样。从某个角度来看,天神和蛇带给人类既敬又怕的感觉是相似的。

远古的蛇图腾经历世俗化的变迁,逐渐转化为民间信仰中的重要崇拜对象。蛇在民间信仰中以司雨之神、水神、地方保护神、蛇仙和蛇精等多种身份出现,满足了民众祈福禳灾的精神需求。宋代文献《燕翼诒谋录》中记载:“八月中,有青蛇长数丈,出郡治,十六日风雨,林木、城门、营垒尽坏,压死千余人,夜三鼓方止。”明清时期,江南地区流行祭祀水神—蛇王施相公,许多地方建有施相公庙,祭品为用面粉制作的大馒头,上面还捏有一条蛇,人们将祭祀用的馒头称作“施相公馒头”。

实际上,蛇的形象并非都是正统和正义的,尤其是脱离了龙图腾后,蛇文化的意涵甚至走向了邪恶和反叛。《西游记》中吃人的蟒蛇精就是一个反面典型,这与秦汉以来盛行物老成精的观念有很大的关系。此外,与蛇相关的俗语也在很多时候代表着危险、恶毒和狡诈,这可能与人类被蛇咬伤的经历有关,所谓“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。渐渐地,人类之前对蛇的崇拜之情也逐渐转化为厌恶之情,从而创造了“蛇蝎心肠”“佛口蛇心”等成语。

或许正是因为呈现正邪交织、圣凡结合的多元文化意象,蛇文化才更具魅力吧。

【责任编辑】王凯