甲骨文到底写了些什么?

文字是人类最伟大的发明之一,文字承载了我们的文化传统和知识积累,没有文字的世界是不可想象的。人类历史上有很多原生文明,文字是这些文明最重要的特征。两河流域的楔形文字(丁头字),埃及的象形文字(圣书字),中国的甲骨文,还有古印度的文字,是四大文明的核心成就。

有人说,世界几大文明中只有中华文明没有中断,其实说的就是文字的使用没有中断。以甲骨文为核心的早期中国文明,虽然没有两河流域的文字那么早,也没有古埃及的文明那么早,但确实是延绵不断地传下来了。

2015年,位于河南安阳的中国文字博物馆向全国发布了一个公告——悬赏!请大家来认甲骨文,认出一个字可以获得10万元的奖励!今天如果有人能够成功释读一个从前没有认出来的甲骨文字,应该就能获博士学位了。为什么会这样?因为甲骨文里比较好认的字早就被破译了,留到今天未破译的,都是很难识读的文字。

为什么甲骨文让大家这样感兴趣?

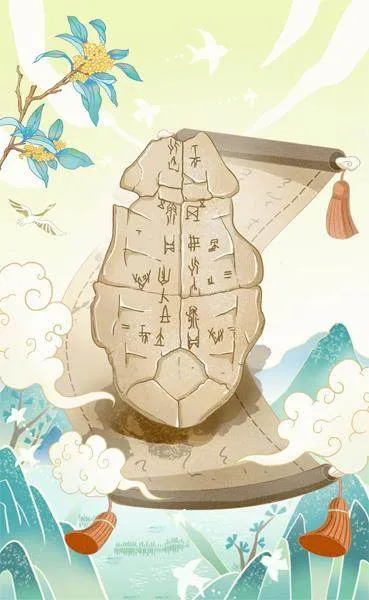

所谓“甲骨文”,是刻写在龟甲或者兽骨上的文字。清朝国子监祭酒王懿荣于1899年发现甲骨的故事流传很广:王懿荣差人去北京买“龙骨”——一味中药,买回来后发现“龙骨”上刻有文字。王懿荣是金石学家,认识篆文,他仔细辨认,发现这些字跟大篆很像,自己居然没见过。他隐隐约约觉得这些字没准是更早的文字,于是派人去收购这些甲骨。消息传出后,当时很多有名的学者如罗振玉、王襄也都跟进收购这些刻有字的骨头片。不过直到1908年,他们才获知这些甲骨的原本埋藏地在河南安阳小屯。正是甲骨文的发现,揭开了殷墟的神秘面纱。

我们在博物馆或者图书馆里看到的甲骨,很多都是碎片。实际上大批量的甲骨是一坑一坑出土的。明清时期的农民耕地,造成完整的甲骨被打碎。耕过地后,偶遇雨水冲刷,甲骨碎片就有可能在地表暴露出来,从而被人捡去。但这是很久以前的事,今天的殷墟,地表很难再捡到甲骨片了。我们考古队捡到单片甲骨最晚是在2003年,此后再也没有这样的好事了。总之在商朝的时候,甲骨是成坑埋藏的。

龟板通常是乌龟腹部的甲,兽骨通常是牛肩胛骨。所谓甲骨主要是这两类。1936年,中央研究院挖到了一坑甲骨,共计17000多片,看得出是有意埋藏。1991年,中国社科院考古研究所在花园庄东地也挖到完整的一坑甲骨,密密麻麻地排着。有的甲骨片还穿有小孔,穿小孔意味着甲骨片原本有可能是用绳子编起来的,跟档案和书类似。2004年,又挖到若干小坑甲骨。一批一批的发现证明,甲骨在商朝很珍贵,不是随意扔弃的,而是归档保存的。

甲骨文发现以后,人们开始了对它的释读与研究。早期最有名的研究者是“甲骨四堂”——罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂)、董作宾(字彦堂),他们在认字、断代和利用甲骨文研究历史和古代社会方面各有所长。据学者估计,殷墟出土甲骨的总量可能有13万到15万片,发现的单字大概是4500~4600个。经过多代学者的努力,大概有1600多个字被释读出来了,或者更保守地说,至少有1300多个字被成功释读出来。这是因为有一部分文字释读可能还需要更多时间来验证,学术界才能最终认可。反过来推,至少还有3000多个字没有破译,这就是中国文字博物馆为什么要发布甲骨文释读悬赏令的原因。

甲骨文的识读

从造字法则上说,汉代学者所说的“六书”,即象形、指事、会意、形声、转注、假借,在甲骨文中都有所反映。古文字学家唐兰将“六书”综合为象形、会意、形声三种方式,更具概括性。象形字最为简单,甲骨文中的牛、马、鸟等字,都是通过捕捉动物特征创造的文字,与所记录的实物非常相像。象形字还有很多。甲骨文“鱼”字的写法,还有“车”字的写法,都是照葫芦画瓢,分别是一条鱼或一辆车的样子。虽然甲骨文字中象形字很多,但我们却不能简单地将甲骨文定性为象形文字。

另一类是会意字。会意字在甲骨文里非常常见。会意,就是把两个或两个以上有意义的部件组在一起创造一个新字。比方说牢固、牢房的“牢”,便是典型的会意字。“牢”字的本义是关养牲畜的圈栏,它有两个部分:最外面一圈,象征圈栏,圈栏里面是一头牛或者一只羊。甲骨文中的“牢”虽然整体书写风格与现在的字差异很大,是象形基础上的会意,但字的结构与今天的写法并无太大差异。今天“牢”字的宝盖头和里面的“牛”,就是这样演变来的,栏圈变成了今天的宝盖头。

甲骨文中还有一类字是形声字。形声字到后期越来越多。所谓形声字,通常也由两个以上部件构成,一部分表示意义,一部分提示声音——也就是这个字的读音。形声放到一起,就创造了一个新字,相对象形和会意来说,形声更能表示相对抽象的概念。比如春天的“春”就是形声字,甲骨文中的春,有木、日、屯三个部件,“木”有时不止一个,“木”和“日”象征了春天的万物生长、阳光普照,而“屯”则是专门提示读音用的——“屯”与“春”在语音上是接近的,古音中它们都是“谆”这个韵部下的字。

象形、会意、形声是甲骨文主要的造字方法。有一点可能大家会有误解,认为甲骨文都是象形字,实际上,象形字确实在甲骨文里占了相当大的比例,但越到后期,会意字、形声字越多。今天的汉字里,形声字已经占到了90%多,象形字越来越少,这是汉字发展的规律。严格地说,甲骨文是一种“意音文字”,它既表意也表音。

甲骨卜辞的内容

甲骨是用来占卜凶吉、预知未来,或对重要事情做出决断的。专事占卜的人称为“贞人”。他们通过在甲骨背面凿坑、钻孔、烧灼,使龟甲兽骨的正面产生裂隙,然后观察裂隙的形态、走向等特征,从而对需要卜问的事情做出判断,获得占卜结果。占卜是神圣的事情,贞人会将占卜日期、贞人名号、所求问题、占卜结果,甚至事后验证与否刻写在甲骨上。这些文字便是所谓的“卜辞”。

已经发现的十几万片甲骨,到底记录了哪些事情呢?根据整理,殷墟的甲骨文,涉及的内容包括祭祀、战争、狩猎、历法、天象,以及少量与生产、生活相关的内容。比如我国传统纪年、纪月、纪日方式所用到的天干地支,甲乙丙丁戊己庚辛壬癸,子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥,在甲骨文里都有了,而且列出了完整的干支表。甲骨文里还有大量与天象相关的记录,比方说下雨、下雹子、日食这样的现象,也都被记录了下来。

甲骨文还记录了当时各种各样的祭祀方式。比如彡(击鼓而祭)、翌(舞羽之祭)、祭(酒肉之祭)、沉(溺牲之祭)等。有的祭祀甚至与割头、肢解人体有关。甲骨文还常常占卜商王去打猎会不会很顺利,会不会有收获,当然还有与征伐、战争相关的占卜记录。比方《甲骨文合集》6057这片的卜辞,就记录了商王朝时期土方和工方两个方国反叛商王朝的事:土方从东边占领了商王朝的两个邑(居民点),工方则侵犯了商王朝西部的两个邑,还抓了75个人。

甲骨卜辞所记录的内容,对于中国上古历史的研究意义重大。甲骨没有出土之前,我们只能通过传世文献了解商王朝,而甲骨卜辞无可辩驳地证明了《史记·殷本纪》所载商王朝历史的真实性,并大大丰富了有关商王朝的历史内容。

商代是“毛笔字”时代

我们今天所见到的商朝文字,绝大多数是刻在龟甲或兽骨上的,有人可能会误会,以为商朝的文字是所谓的“刀笔文字”。这是不对的。实际上,商朝是“毛笔字”时代。很多证据表明,商朝人的日常书写是写“毛笔字”。甲骨文里的“史”字,本是手拿笔杆写字的会意;而“惟殷先人,有典有册”的“典”字,描绘的是两只手在扒拉竹简。甲骨文里还真能找到“作册”这个概念。“作册”,被学者们解释为一种掌握了书写能力的官职,“作册”的初义,是指在简册上写字。

事实上,今天我们还能直接看到商朝人书写在玉器或石器上的文字。殷墟出土过一件大理石做的戈,上面就有清晰的毛笔字。近年发现的一把玉戈,上面也留有毛笔蘸着朱砂写的11个字。这些都是商人用毛笔书写的直接证据。当然青铜器上还能看到更多与毛笔字相关的铭文。这些铭文是用毛笔先写好,然后照着毛笔痕迹制出铭文范而铸造出来的,所以毛笔字的笔意还在。

这些都证明商代其实是“毛笔字”时代。

几年前,考古队发现过一片残破的骨板。骨板两边都有字,其中一面刻有一道一道的竖条,竖条之间刻有文字,字口有墨的痕迹。这片骨板实际是商人拿来练毛笔字的。我们开玩笑说,这就是中国最早的法帖。

甲骨文无疑是殷墟考古发现中分量最重的文物,因为它是文字,是古人思想的反映,是历史事件的直接记录,它让我们知道中国的书写时代最迟从商代开始,它让我们知道3000年前的很多事件和人物,也让我们能够直接面对商代的文明高度。

(摘自《三联生活周刊》)