绿色技术在建筑设计中的应用与实践研究

摘 要:现如今,在大部分建筑项目的施工过程中,使用的部分材料还是存在着辐射性较强的情况,会对居住者造成较为严重的负面影响。但是近几年来,随着人们环保意识的逐渐增强,对于自身的居住环境有了更加细致的要求。由此,建筑设计理念应运而生,本文旨在探析建筑设计中绿色技术的应用与实践,并分别从建筑设计原理关键技术、建筑设计的应用意义进行探讨,着重探析了建筑设计中绿色技术的应用与实践,希望能够给相关人员一定的参考建议,并逐步促进建筑行业的发展。

关键词:绿色技术;建筑设计;应用实践

1 前言

随着城市化进程的加速,建筑业成为全球能源消耗和碳排放的主要来源之一,因此迫切需要采用可持续的设计理念来减少建筑行业的环境影响。在过去的几十年里,研究人员、建筑师和政策制定者纷纷开始关注如何在建筑设计中整合绿色原则。这包括了对气候变化、资源枯竭和生态系统破坏等全球性挑战的认识,以及对室内空气质量、舒适度和健康影响的关注。基于此,完善建筑设计已经成为减少能源消耗、减轻碳足迹、提高人类居住环境质量的关键策略。

2建筑设计原理与关键技术

2.1建筑设计的基本原理

建筑设计的基本原理是在包括建筑设计、施工、使用及拆除等环节的全生命周期中最大限度地考虑环境保护、资源节约和社会可持续性。该原理通过科学评估建筑与环境之间的相互影响,强调在建筑设计和施工过程中所采取的措施应该尽可能做到减少能源消耗、减少废弃物排放、降低对环境的破坏。同时,建筑设计也要注重提升室内环境质量,创造健康、舒适的使用体验。在实践中,这一原理需要建筑师、工程师、业主及相关利益者的共同努力,以确保建筑在不同阶段都能符合环保、节能、可持续的要求,为社会和未来的发展贡献力量[1]。

2.2绿色技术的概述

绿色技术在工程建设中,一方面是指在确保建筑环境安全和工程质量等前提下,尽量降低施工作业中的资源浪费,减少对环境的危害,以达到节约材料、节约能源、节约能源、节约地产以及保护环境的目的;另一方面是指把设计施工范围完全封闭起来,在避免给周边的居民造成尘土影响和噪音影响的基础上,对施工工地周围进行绿化,种植花草树木,把生态环境、对能源与资源的使用以及经济效益和社会效益的双赢等纳入考虑[2]。

实施绿色技术时要坚持地域性、高效性、经济性、协同性等原则。具体来说,就是在设计建筑工程的时候,要对工程实际建设地区的地形、构造、气象条件等进行考察。以台北101大楼为例,其位于台北市信义区,地处于台湾海峡边缘。设计之初,设计人员考虑了地震的威胁。地基采用了T字型桩以及环保型材料,这种设计不仅能有效切断地震波的能量传递,增强建筑的抗震能力,还能够实现绿色环保;外观采用了双层隔热玻璃幕墙设计,有效减少室内外热传递,降低空调能耗;照明采用了高效节能的照明系统,如LED灯具等,降低照明能耗。另外,设计过程中要保持高效率,尽量减少资源、能源的浪费,同时要有效控制环境污染,确保不影响施工现场周边居民的生活,并加强建筑工程的安全与成本控制,实现建筑工程的可持续发展。

3绿色技术的应用意义

3.1缓解资源稀缺问题

能源和资源的大量消耗是现阶段建筑行业发展必须充分考虑的问题。一方面,我国虽然总体资源较为丰富,但人均资源始终处于较为稀缺的状态,建筑企业若想取得可持续发展,就必须提升能源和资源的利用效率;另一方面,当前建筑行业普遍存在能源浪费的问题,这对于企业的成本控制是极其不利的。所以,建筑行业若想摆脱传统的高能耗问题,在新发展格局下实现稳定有序发展,就必须以绿色技术为突破点,在该领域有所创新、有所完善,既要缓解行业发展中的资源稀缺矛盾,又要着力于全面提高群众的居住环境水平。

3.2提高建筑质量

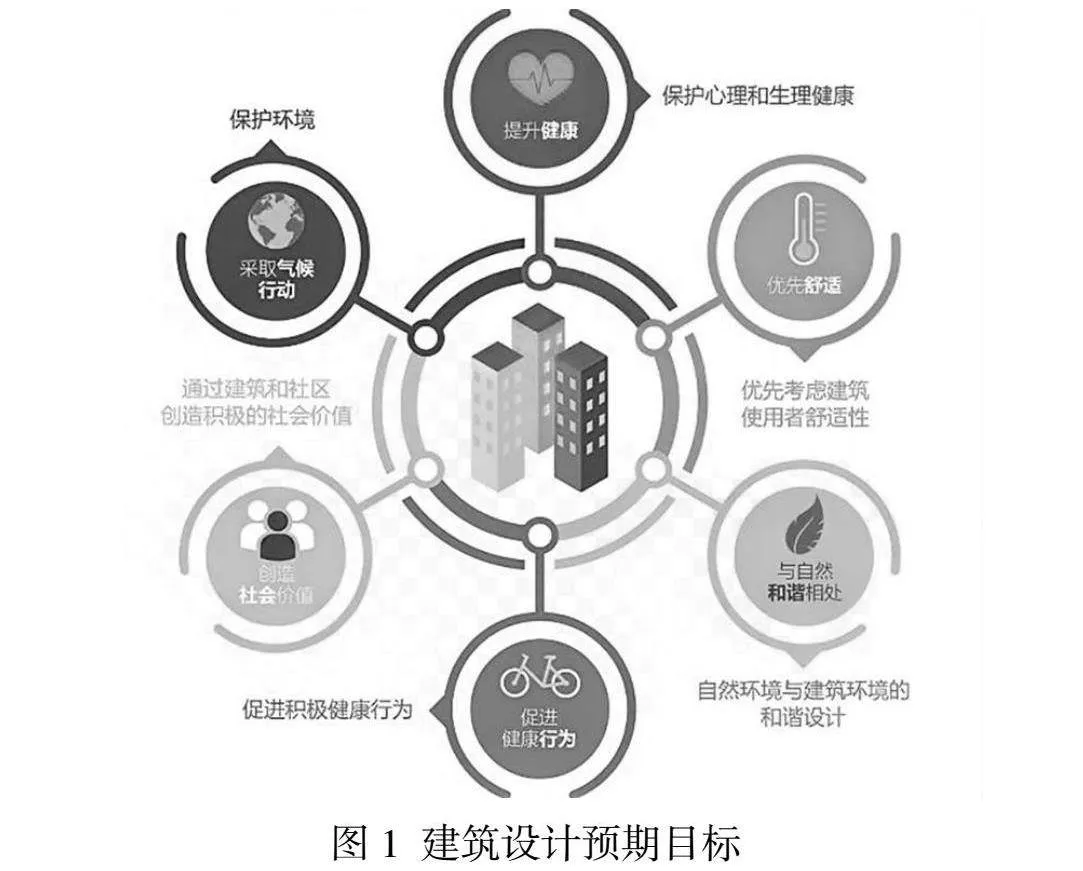

工程质量是建筑企业核心竞争力的重要体现,随着现代科技与建筑行业的融合愈加深入,建筑设计理念及相应技术也不断丰富,不仅可以在一定程度上缓解资源浪费问题,对于建筑工程总体质量水平的提升也具有积极意义。而且,在科技的催生下,当前我国建筑行业在经济、质量以及环保方面都实现了跨越式突破,这对于工程质量的提升是一次重要机遇,而建筑企业需要把握这一机遇,通过绿色技术实现创新、谋发展,预期达到的目标如图1所示。

4绿色技术在建筑设计中的应用与实践

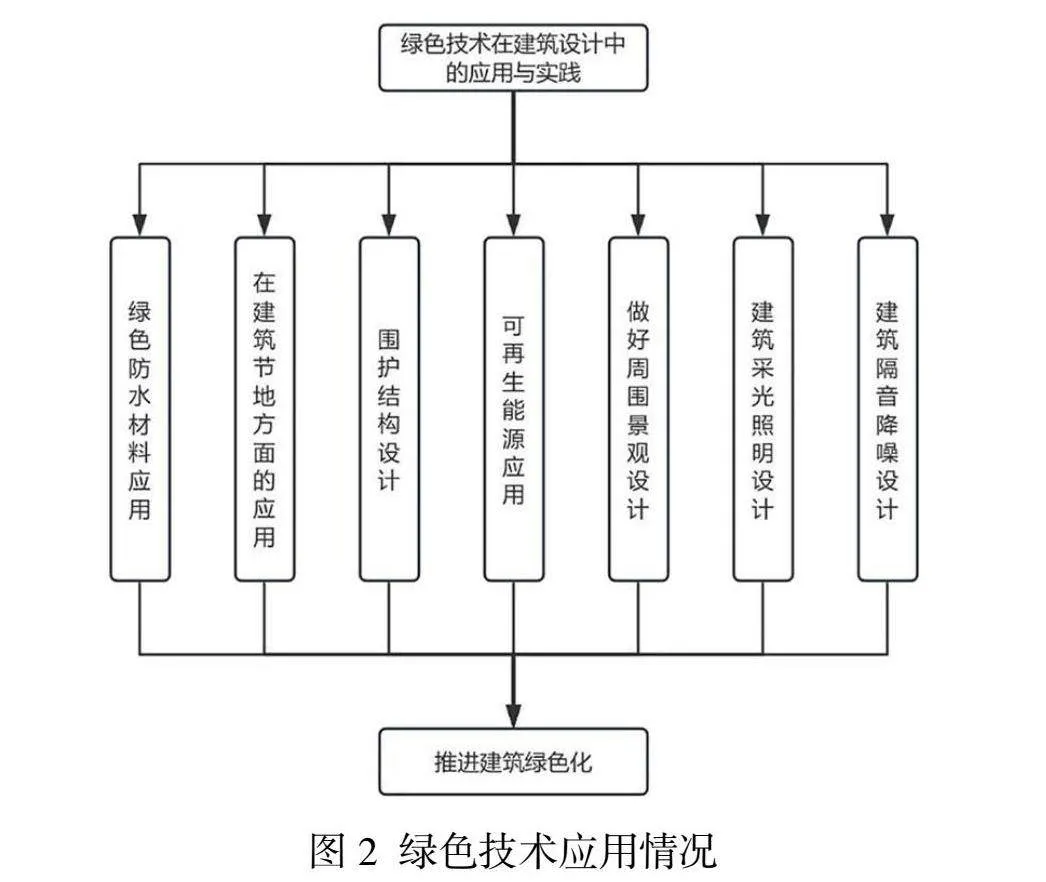

在建筑设计中使用绿色技术具有较多的优点,因此绿色技术被广泛应用与实践,具体情况如图2所示。

4.1绿色防水材料应用

绿色型的防水材料具备优秀的抗水特性,同时还兼具保暖与净化功能,其包括聚合物类型的防水水泥涂料、渗透式的晶体防水材料及聚乙烯两面黏附式防水材料等防水产品。聚合物类型的防水水泥涂料主要是由水泥和丙烯酸构成,只需加入适当的外部添加剂就能调配而成,其可以在结构物的外部生成一层防水保护膜,防止焦油等有机液体的侵害。渗透式的晶体防水材料则包含有活性的化学元素,能深入混凝土基底内,进而产生不可溶解的结晶颗粒,封闭混凝土表面的微细空隙,提升了整体的防水能力[3]。聚乙烯双面黏附式防水材料的主导成分是线形低密度的聚乙烯塑料,采用高压技术制造。这种材料拥有较高的耐压度和良好的通透性,能够抵御老化过程,且寿命长久。因此,绿色技术适用于新建筑造工程或老旧建筑的翻修项目。

4.2在建筑节地方面的应用

对建筑项目实施绿色技术,以节省土地资源为切入点并进行优化管理是一个关键因素。为了实现这个目标,必须深入研究建筑项目中的土地节约策略,理解如何有效减少土地浪费的方法与技巧,使建筑既能满足需求又能防止过度的土地消耗。因此,在规划阶段就应该开始寻找更有效的方案。首先,要考虑的是建筑所在的环境状况,包括阳光、空气流通等方面的情况,由此确定建筑的具体布置方式,从而提高土地的使用效益。其次,采取其他有效措施来进一步提高土地资源的利用效果,如适度增加楼层高度、提高绿地覆盖率、合理安排地下空间等。这些举措都有助于达成节地目标。

4.3围护结构设计

围护结构,是现代建筑设计中重要的一大环节,其对建筑能耗的影响较大,尤其在墙体、屋顶等方面。在墙体设计方面,应对复合墙体节能技术进行合理应用,并对其原理进行分析,其涉及岩棉、玻璃棉、聚氨酯泡沫等材料,皆得到了广泛应用,能够对墙体传热系数进行有效控制。在屋顶设计方面,应全方位、多角度地分析所用材料的防水性、耐腐蚀性等。现阶段,在屋顶建筑材料中,沥青珍珠岩板的应用比较常见,其保温、隔温性能显著。然而在实际设计中,应从实际情况出发,增设一层保温层,以此为屋顶保温、隔温性能的提升助益。

4.4可再生能源应用

由于该建筑位于湖边,在经过技术人员的测试之后,湖水浅表层水位的深度为3 m,夏季湖水的温度在18℃左右,冬季湖水的温度为8℃左右,湖水的容积为1800亿m3左右。因此,设计人员认为,该湖可以作为一个天然性质的储能库,为建筑的空调系统提供冷源与热源。同时利用太阳能热水系统为该建筑提供用户所需的热水。设计人员将太阳能热水系统与地表水水源热泵结构相结合,确保该建筑可以高效利用生活热水[4]。

4.5做好周围景观设计

做好居住建筑物的周围景观设计,既可以突出绿色生态建设理念,又可以实现建筑设计目标。首先,建议在绿化范围内布设小路,可供住宅楼市民自由散步,还可以在绿色植物周围设置若干桌椅板凳,给住宅楼市民一个休闲、玩乐的场地。无障碍设施也是其中不能忽视的重要内容,有利于身体或行动上不方便的人在园内无障碍出入,从而实现特殊人群的日常生活需要。此外,人行道和广场也可以使用一定比例的乔木作为绿化植被以供遮阳使用。其次,步行道的景观绿化需要配套的设施。可以使用具有吸水性和空气净化效果的植被,可以在下雨天及时吸收水分防止地面泥泞,还能为行人提供良好的空气环境。

4.6建筑采光照明设计

自然光是决定室内物理环境质量的关键要素之一,它可以塑造出多样化的室内体验感,同时也可以降低人造灯光的使用量以节省资源。在规划设计的初期,需要考虑到如总高度、层级数量、方向和房屋布置等各种元素来做适当的光线处理,最大化地运用自然光源,并且选择浅色系的装饰材料以便让大部分居住区至少60%以上的地方能获得足够的日光照射,且每天的平均时长不得少于8个小时。此外,还需要实施一些手段去防止炫目现象的发生。至于人工照明部分,建议首选那些亮度高效、温度适中且耐用时间较长的人工灯具。针对不同的空间类型,可以设定不同的亮度标准,比如对于楼道、过道及地下通道这些公共场所,应该按照各自的功能要求划分成几个区域,再分别应用定时或声音触发的开闭装置以控制照明。

4.7建筑隔音降噪设计

随着绿色环保意识逐渐增强和人们生活水平的提高,对于绿色的居住生态环境品质越来越关注。这包括选择合适的修建地点以减少声音污染、确保房屋结构能有效阻挡外部干扰并保持安静的环境氛围、优化住房单元的设计方案以减小内部的声音嘈杂程度,等等,它们都应被纳入考虑范围之内。其中最关键的是如何提升房间内各部件如地板或天花板上的保温材料质量(如高密度泡沫塑料)或者其他类型的防震装置的使用效率,以达到最佳的效果。

5结论

现阶段,我国的建筑数量越来越多,为了促进建筑设计的不断发展,建筑设计人员应加强创新与整合,逐步将绿色技术落实于建筑设计中。本文具体探索了绿色技术在建筑设计中的具体应用与实践,并基于此介绍了有关绿色技术及建筑设计的概念。基于现代建筑设计角度,逐步应用绿色技术,不仅有助于确保建筑能源分配和使用的合理性,而且还可以给予周围原生环境切实的保护。

参考文献

[1]杨东英.绿色建筑技术在建筑设计中的应用与实践[J].城市建设理论研究(电子版),2024(2):59-61.

[2]薛兆瑞,张杰,刘松毅,等.中国绿色建筑设计中BIM技术应用研究综述[J].智能建筑与智慧城市,2024(1):18-20.

[3]冯文翔.BIM技术在绿色建筑结构设计中的应用与研究[J].佛山陶瓷,2024,34(7):104-106.

[4]于震,陈若强.绿色建筑设计理论在民用住宅中的应用探究[J].中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术,2024(3):0132-0135.