北京设施蔬菜产业园区发展现状、问题和对策研究

摘" " 要: 农业产业园是引领农业高质量发展的新引擎,是发展农业新质生产力的有效载体和有形抓手。以北京都市型现代农业最具代表性的设施蔬菜产业园为调研对象,在12个设施蔬菜主产区选取70个重点园区开展调研,从园区生产规模、设施利用管理、生产技术应用、采收及销售、成本效益、联农带农作用等方面分析了北京设施蔬菜产业园区生产经营现状,针对在资金、技术、土地、人才、产业链延伸方面面临的主要问题,从基础设施建设、政策支持引导、关键技术攻关、产业链拓展与优化四个方面提出推进设施蔬菜产业园发展的对策建议。

关键词: 设施蔬菜; 产业园区; 机械化; 智能化

中图分类号: S626 文献标志码: A 文章编号: 1673-2871(2025)01-178-09

Research on the development status, problems, and countermeasures of Beijing facility vegetable industry park

CHEN Malin, CHEN Junhong, JIA Shaoge, TIAN Fang

(Institute of Agriculture Information and Economics, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences/Key Laboratory of Urban Agriculture(North) Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Beijing 100097, China)

Abstract: Agricultural industrial parks are a new engine that leads the high-quality development of agriculture, and an effective carrier and tangible lever for developing new agricultural productivity. Using Beijing's facility vegetable industry parks, which are the most representative of urban modern agriculture, as the research object, a survey was conducted on 70 key parks in 12 major facility vegetable production areas. The production and operation status of Beijing's facility vegetable industry park was analyzed from the aspects of park production scale, facility utilization management, production technology application, harvesting and sales, cost-effectiveness, the role of agricultural linkage, etc. In response to the main problems faced in funding, technology, land, talent, and industrial chain extension, countermeasures and suggestions were proposed to promote the development of facility vegetable industry parks from four aspects: Infrastructure construction, policy support and guidance, key technology breakthroughs, and industrial chain expansion and optimization.

Key words: Facility vegetables; Industrial parks; Mechanization; Intelligence

设施蔬菜是北京都市型现代农业最有代表性的产业[1]。农业产业园是设施蔬菜产业发展的有效抓手,积极稳妥推进设施蔬菜园区转型升级,对保障蔬菜产品供应和提升产业效益具有至关重要的作用[2]。北京市已经建设并涌现出一批高效设施农业产业园,如海淀区翠湖智慧农业创新工场、通州区中农富通农业、大兴区宏福农业、密云区极星农业等融“生产+科技”功能为一体的设施蔬菜产业发展“领头羊”。2023年11月,北京市农业农村局等部门联合印发《北京市蔬菜产业高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》(京政农发〔2023〕57号)提出,以发展现代设施农业为重点,集中建设一批宜机化耕作、智能化生产、信息化控制的现代化设施农业园区,固本强基、提质增效,提升京内保供能力。因此,本研究以设施蔬菜产业园为调研对象(按照北京市统计局标准,规模户一次性蔬菜种植面积≥0.67 hm2),基于微观实际调研数据,分析园区机械化、智能化、信息化装备水平,设施生产经营现状及需求,探讨存在的主要问题,进而提出促进北京设施蔬菜产业园区集约化、专业化发展的对策建议。

1 调研设计与实施

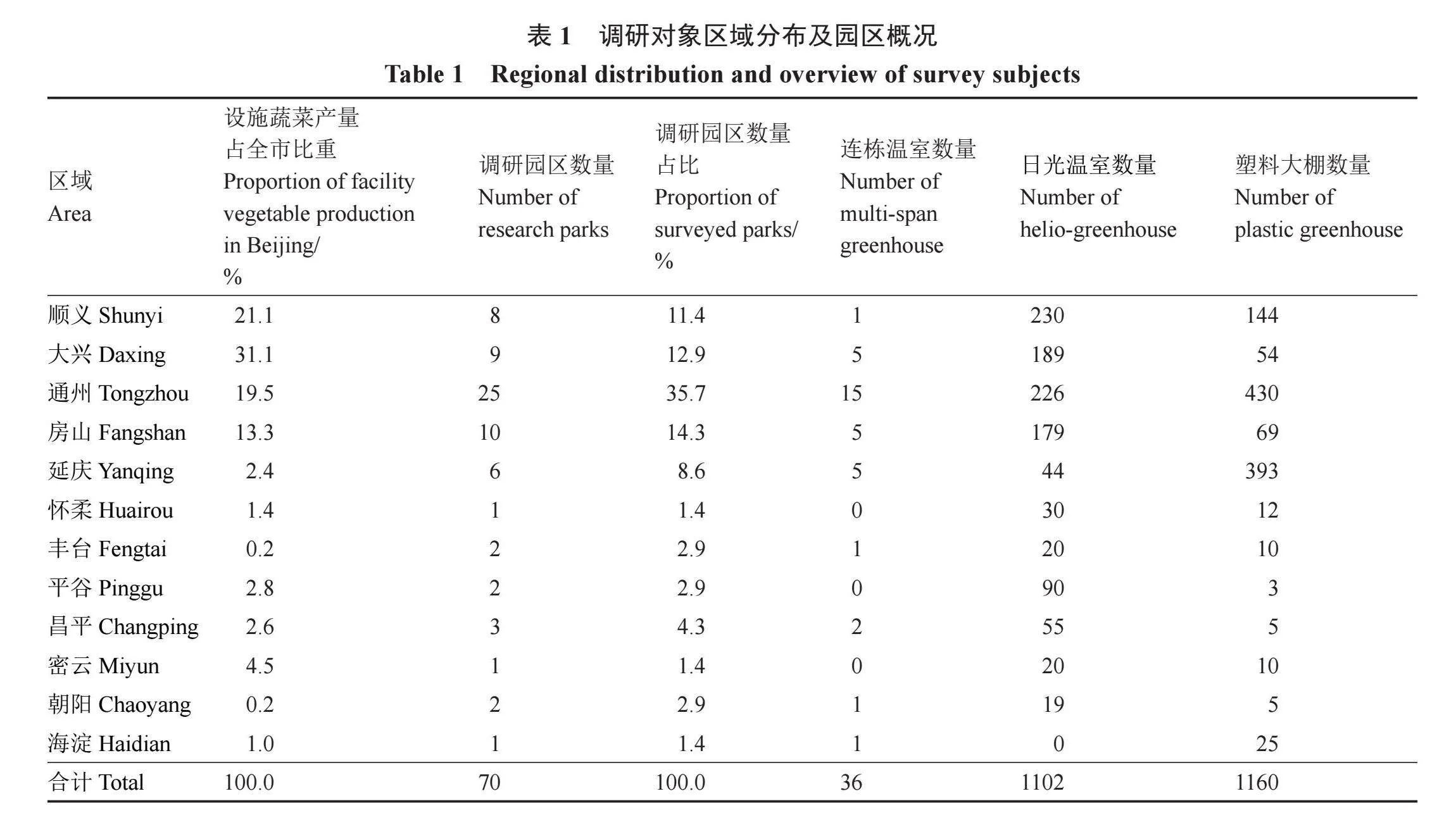

北京市下辖13个涉农区,除门头沟区由于地理条件因素几乎没有设施蔬菜生产外,其余12个区均有设施蔬菜生产(表1)。此次调研,根据各区设施蔬菜生产规模,分别在这12个设施蔬菜生产区选取了重点园区,对相关经营主体进行问卷调查及深度访谈,搜集了园区规模特征、设施利用管理、生产技术应用及需求、产后采收及销售方式、成本效益等方面信息,有效问卷共有70份。据北京市农业农村局统计,2022年,北京设施数量18万栋,共有蔬菜生产主体62 499个,其中0.67 hm2以上规模蔬菜生产主体2731个,3.33 hm2以上705个,本次调研(2023年4—9月)中90%以上园区规模在3.33 hm2以上,且有12家为北京市蔬菜生产规模排名前100的主体,调研对象具有一定代表性。

2 设施蔬菜产业园区生产经营现状分析

2.1 设施规模和生产情况

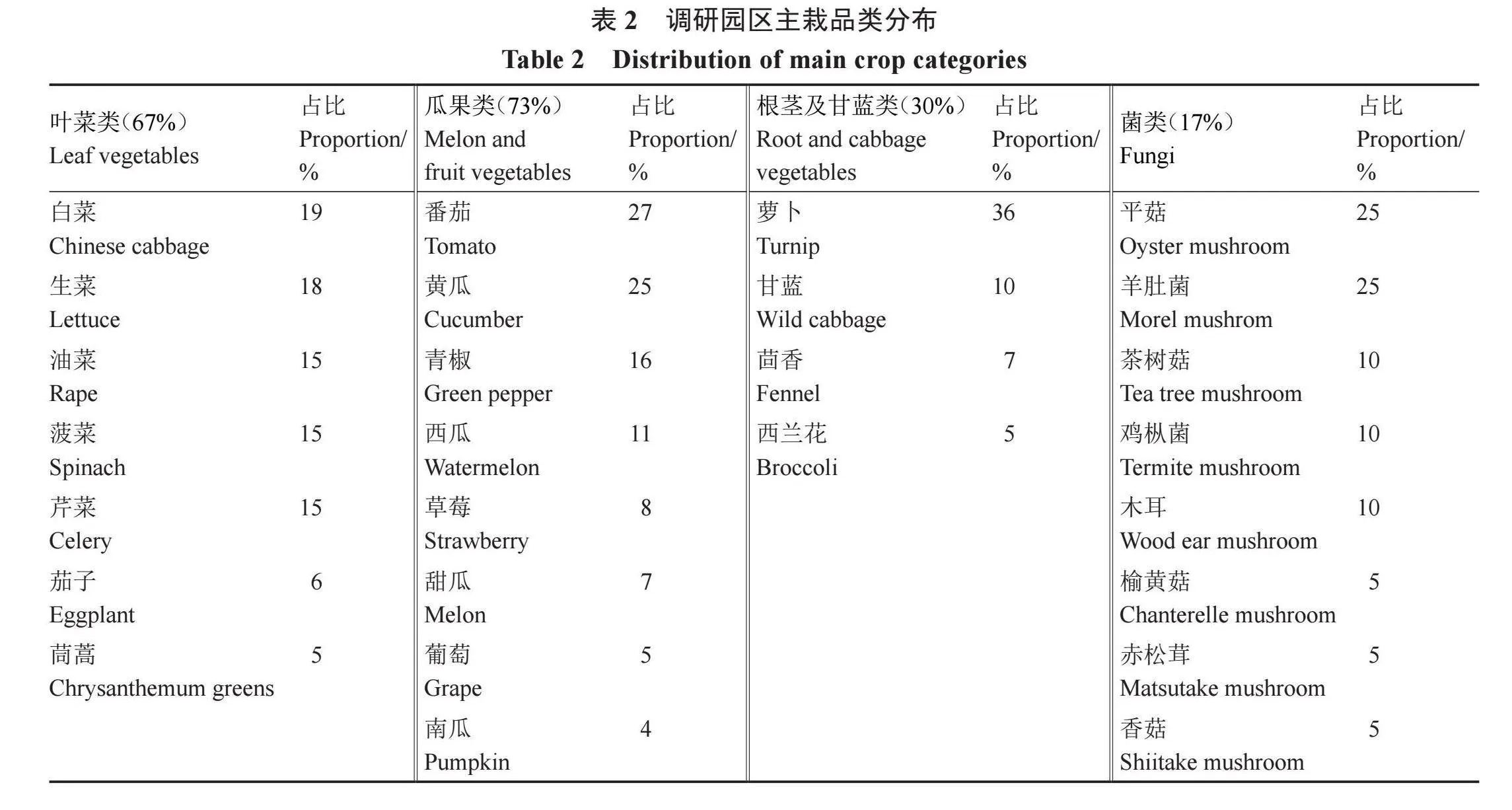

所调研园区建成时间在2005—2022年之间,规模特征包括:(1)园区规模较大。70家园区平均占地面积84.3 hm2,其中6.7 hm2以下园区有24家,6.7~33.3 hm2的园区有32家,33.33 hm2以上的园区有14家。年销售额在100万元以下的有38家,占比54.2%,100万~500万元(不包括500万元)的有20家,占比28.6%,1000万元以上的有4家,占比5.7%。(2)园区经营主体呈现多样化。在园区性质上,私营企业占45.7%,农业合作社占18.5%,集体所有制占7.1%,国有企业、联合社、事业单位共占比为28.7%。(3)园区主要生产设施为日光温室和塑料大棚。上述园区栽培设施总计2244栋。其中,连栋温室36栋,主要集中用于生产、品种示范,生态休闲等;日光温室1102栋,主要用于生产、品种示范,生态休闲,科研等;塑料大棚1160栋,主要用于春茬早熟栽培、秋延后栽培等。(4)主栽为北京市民消费需求较多的品类。京政农发〔2023〕57号文件显示,北京市生产面积较大和消费需求较多的蔬菜主要有番茄、黄瓜、茄子、辣椒、生菜、白菜、芹菜和萝卜8种。从所调研园区主栽品类分布看,有67%的园区有叶菜类栽培,其中白菜和生菜最多;73%的园区栽培瓜果类,以黄瓜、番茄、西瓜、草莓等居多;30%栽培根茎类,以萝卜和甘蓝为主;另有17%的园区有菌类栽培,以平菇和羊肚菌为主(表2)。所栽蔬菜品类用种来源主要为种子零售店、科研院所研发和企业自主培育等渠道。

2.2 园区设施机械化情况

依据2021年北京市委、市政府印发的《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》文件要求,到2025年,设施农业机械化率在55%以上,北京市设施蔬菜产业园种植机械化转入加快发展阶段。(1)园区开展了单体设施宜机化改造。新建的日光温室都预留有机具进出通道,对于单体面积小于0.067 hm2、跨度不足10 m的传统老旧设施也优先进行了改造,增加了机具进出口。(2)园区普遍采用了省力机械。园区机械化主要集中在种植、灌溉、环境调控等环节。其中,75%的园区在种植环节使用了机械设备,一半以上的园区拥有播种机、起垄机,有22%的园区使用轨道车等轨道作业设备。(3)采收环节仍以人工为主。人工采收虽然劳动强度大,人工成本较高,但机械损伤小,产量和质量有保障[3],目前仍是园区主要的采收方式。调研显示,纯人工采收占比为76%,人机结合采收方式占比15.7%。

2.3 园区设施智能化情况

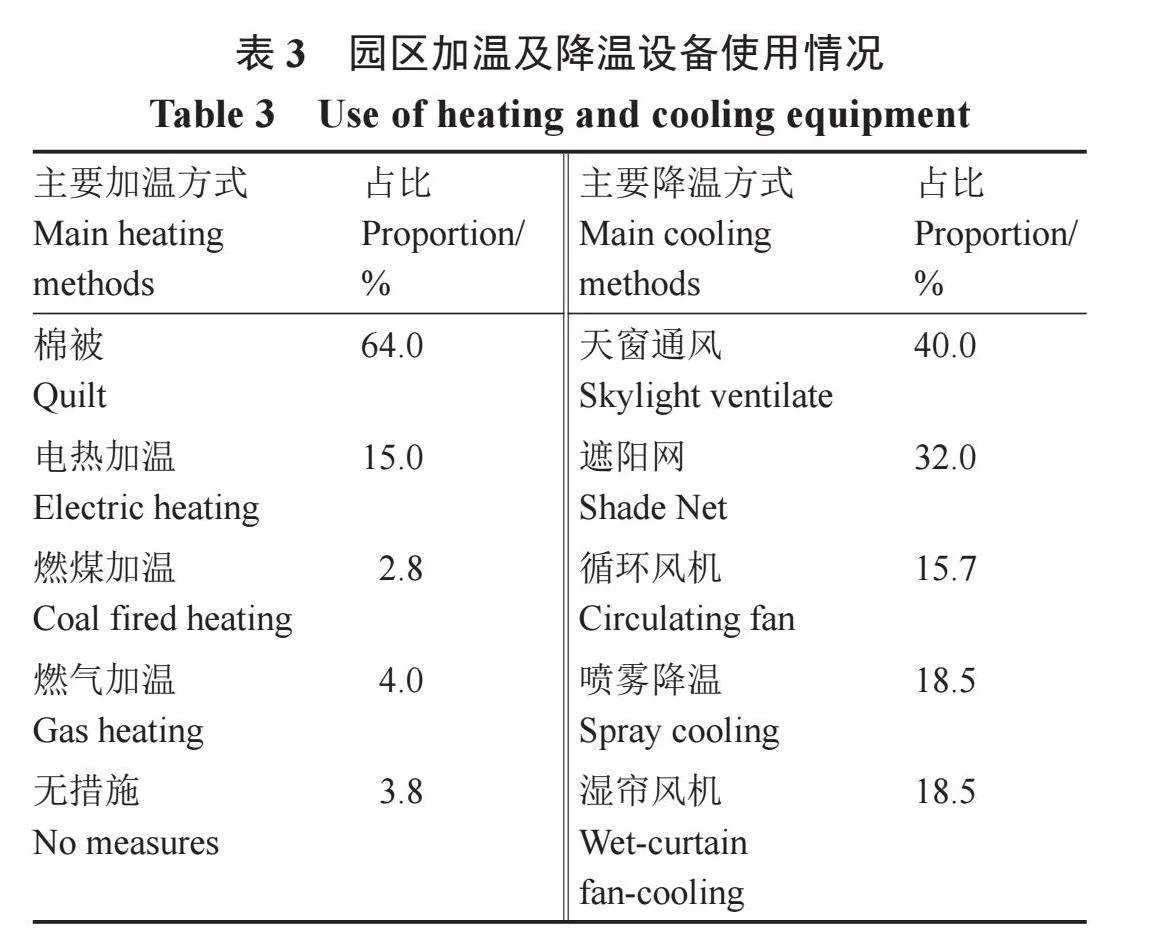

各园区在设施环境监管、设施温湿度调控、水肥一体化等应用了多种手段,提高智能化水平。(1)设施环境监测手段多样化。设施蔬菜产业园一般使用测量工具或机器设备对设施环境进行监测,根据蔬菜的特性开展温湿度控制,以便及时发现并解决问题。其中,采用传统人工温、湿度计量工具进行环境监测的占比42%;使用光照监测设备占比21.2%;使用CO2浓度监测设备进行监测的占比13%。(2)温控设备使用较为普遍。温度变化对植物生长和发育各个方面产生不同的影响,大部分园区使用多种加温降温措施管理设施[4]。冬季温度较低时,超过94%园区对设施进行加温处理。其中,64.0%的园区使用传统的棉被方式进行加温,15.0%的园区用电热加温,4.0%的园区使用燃气加温,2.8%的园区使用燃煤加温(表3)。夏季温度较高时,40.0%的园区采取天窗通风的方式进行降温,这一方式节省成本,简单便捷;32%的园区使用遮阳网降温;18.5%的园区使用喷雾降温;18.5%的园区使用湿帘风机降温;剩余15.7%的园区采用循环风机进行降温;没有园区使用空调。设施增光方面,园区普遍使用人工补光技术对植物生长过程进行补光。55%园区没有补光设备仅依靠光照自然生长;26%的园区使用LED补光灯设备。(3)园区施肥灌溉机械化程度较高。不同类型的灌溉管控装置、喷管系统及潮汐式灌溉设备等均有使用。调研显示,有38.5%的园区配置了自动施肥机,24%的园区配置了比例施肥泵、文丘里施肥器;在灌溉方式上,以滴灌带滴管为主,占比68%;使用潮汐式灌溉、滴箭滴灌栽培、营养液槽栽培的园区占比分别为15.7%、11.4%和8.5%。

2.4 蔬菜采收运输和销售情况

园区积极发展净菜加工、贮运保鲜设施,加强产销对接,延长蔬菜产业链,提高附加值。(1)园区加强蔬菜采摘收获后贮运保鲜工作。18%的园区开展了净菜加工,约28%的园区配有冷鲜库并配送时选用有冷链的保鲜车。调研显示,配备冷链保鲜车的蔬菜流通损耗率在10%以下,损耗率相对较少;对于未配有冷链保鲜车的园区,在运输蔬菜时,蔬菜流通损耗率在20%~40%。(2)园区服务对象定位不同。其中,61.4%园区蔬菜主要销售给中高端市场,34.2%园区主要针对大众市场,21.4%园区蔬菜销售给特供群体。(3)园区销售方式多样化。园区蔬菜销售采取多种渠道结合,以订单农业、自营销售给蔬菜店为主。其中,有54.2%的园区采用订单方式将蔬菜销售给机关、团体、社区等,有50.0%园区采取自营店方式,有18.5%园区蔬菜销售给批发市场,另采用农超对接、农社对接方式的分别占15.0%、18.5%。有一定规模的设施蔬菜园区也在发展网络销售,如密云人家、绿富隆、天安农业、北菜园等,本次调研中有14.5%的园区开展了电子商务,其中有一部分采用了网络直播形式。

2.5 设施蔬菜园区生产效益情况

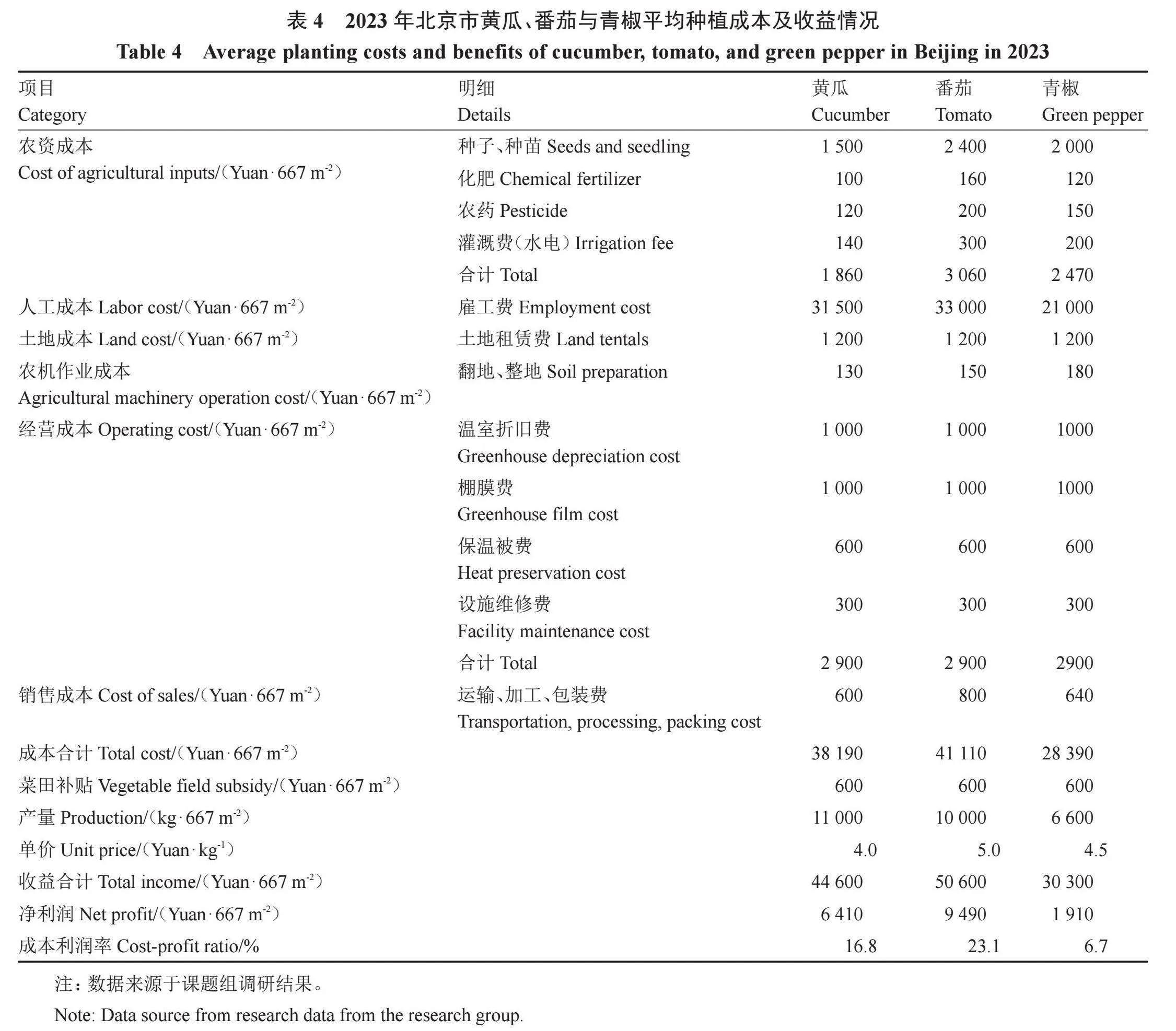

与露地种植相比,设施蔬菜种植受天气变化影响小,土地利用率、产出率相对较高,综合生产能力更强[5]。虽然设施的产量及单价比露地种植高,但农业生产成本越来越高,设施蔬菜利润空间也受到挤压,设施蔬菜的生产效益主要受农资成本、人工成本、农机作业及土地成本、经营成本等因素的影响。其中,人工成本占比最高,在一半以上,目前市场雇工100~500元·d-1,雇佣时间一般在4~8个月,果菜类按667 m2雇一个工人计算;其次是经营成本,本研究以日光温室为例,其中,温室折旧费按占地667 m2日光温室每栋20万元建造成本、使用20 a(年)估算,为1000元 ·a-1·667 m-2,冬季加温方面各园区情况不同,这里仅计算保温被费用,没有将用电加温情况计算在内;土地流转费用北京也相对较高,每年1200~2000元·667 m-2,化肥农药等生产投入品价格也在不断上涨。以日光温室种植番茄、黄瓜、青椒的成本收益测算,除去建造成本,设施蔬菜成本利润率较粮食等其他经济作物还是相对较高的,设施黄瓜、番茄、青椒成本利润率分别为16.8%、23.1%、6.7%(表4)。

2.6 设施蔬菜园区联农带农作用

北京设施蔬菜产业园区除自身参与生产经营外,还通过订单收购、保底分红、二次返利、股份合作、吸纳就业、村企对接等多种形式调动农民合作社、家庭农场、“新农人”等经营主体生产积极性,引导和带动广大农户参与优势产业发展,探索建立了10多家产业化联合体,如延庆区建立的“优质农产品品牌提升与营销流通体系联合体”,由国有龙头企业-绿富隆农业股份有限公司牵头,组建了覆盖产业链上下游的生产服务、科技创新、检验检测、电商销售、物流配送五大联盟,共同经营延庆区“妫水农耕”区域优质农产品品牌;怀柔区的北京食安农业产业化联合体,由10家合作社成立,生产加工主体与合作社建立稳定购销关系,参与入社农户共计600余户,年户均收入可达3万余元;康顺达农业科技有限公司牵头成立康顺达产销联盟,带动农户达5000余户。

3 设施蔬菜产业园区生产面临的主要问题

3.1 基础设施有待进一步完善

园区设施陈旧与闲置并存,利用效率待进一步提升。(1)园区设施陈旧老化、改造成本高。北京现有的日光温室大多建造于2005—2013年期间,约占日光温室总数的66%以上,由于当时建设大棚技术相对不完善,存在设施陈旧、温室温光性能不达标、外覆盖材料的保温性差的现象,急需更新换代。本次调研中,28%的园区有日光温室改造需求。但由于温室设计改进、用材更新、价格上涨等原因,设施设备的改造成本逐年增加,如2023年新建的日光温室667 m2造价约20万元,中小型规模的园区大多难以承担费用。(2)设施宜机化程度还有待提高。目前,改造后的老旧日光温室通道仍过于简陋,温室内外地面存在较大的高度差,机具进出仍存在困难;塑料大棚棚门尺寸虽然能够满足机具进出,但是由于机具本身长度问题,棚室两端仍会有2~3 m的地头无法作业。(3)设施有效利用不足。由于生产场地的水、电、路、冷藏车和冷库等附属设施设备配套不足,造成部分设施建成后不能投入生产,出现闲置。另外连栋温室本身造价较高,2023年新建的连栋玻璃温室667 m2造价约120万元,折旧费约5%,且冬季运行能耗成本较高,但部分投资者只注重硬件建设投入和设施面积的扩增,对实际生产成本和技术能力估计不足,造成部分连栋温室甚至出现不生产少赔、生产反而赔得更多的现象。还有像季节性强的蔬菜育苗生产,特别是北京育苗大多数都集中在冬春季育苗,仅有少量的夏季育苗,也导致育苗场设施、设备闲置。本次调研中,连栋温室闲置率28.2%,日光温室闲置率6.3%,塑料大棚/冷棚闲置率25.7%。

3.2 用地保障机制及劳动力结构有待进一步优化

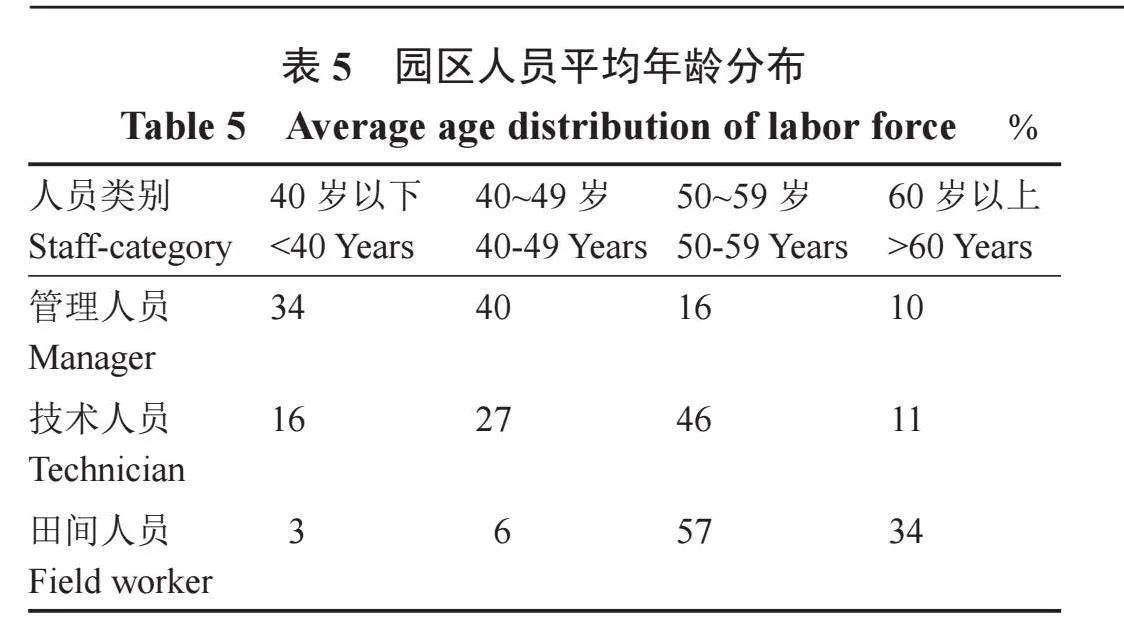

调研显示,农业园区设施管理方式多为雇佣式或承包式。其中,雇佣式管理占68.2%,承包式占31.8%,这需要大量的技术工人和生产工人。但园区生产普遍面临招工难、从业人员年龄大、对新技术新产品接受程度低、技术改造升级动力不足的问题。且与传统农区不一样,北京地区土地具有一定金融属性,土地问题对园区发展影响较大。(1)田间工人年龄老化、技术工人人才短缺。园区员工主要由管理人员、技术人员、田间工人组成。管理人员主要是49岁以下,占比74%;田间人员主要是50岁以上,占比91%(表5)。劳动人员年纪偏大,一些体力活跟不上。农业园区经营管理时间长,农业生产环节需要更多的青壮年劳动力,园区发布日薪160元的招聘,仍难招到工人。园区主要技术人员是40~59岁,占比73%,其中培养的“土专家”占比33%,其次是大学生、雇佣用的专家,分别占比26%、23%(表6),园区技术人员每月平均工资5000~6000元。

(2)产业难以吸引年轻人就业。目前,设施蔬菜在生产中需要使用新材料、新技术,对植保、栽培、销售、信息化管理等工作的专业人才需求量大。但由于设施产业劳动强度大、工作环境差、预期收入低等,很难招聘到年轻人。如园区购买的新型植保机械,难以找到合适的机手。青年人不愿担任田间工作,大多选择外出务工,园区招聘的人才适配度低,招聘到的人才稳定性差。(3)土地问题制约了园区发展。一方面有一部分资本流入市场导致土地非农化经营,炒高地价;另一方面农民担心失去土地的承包经营权,不愿意签订较长期限的土地流转合同,土地经营权有时一年一变,地价过高、租期不稳且用地指标审批过于严格,都影响到园区的长远发展。

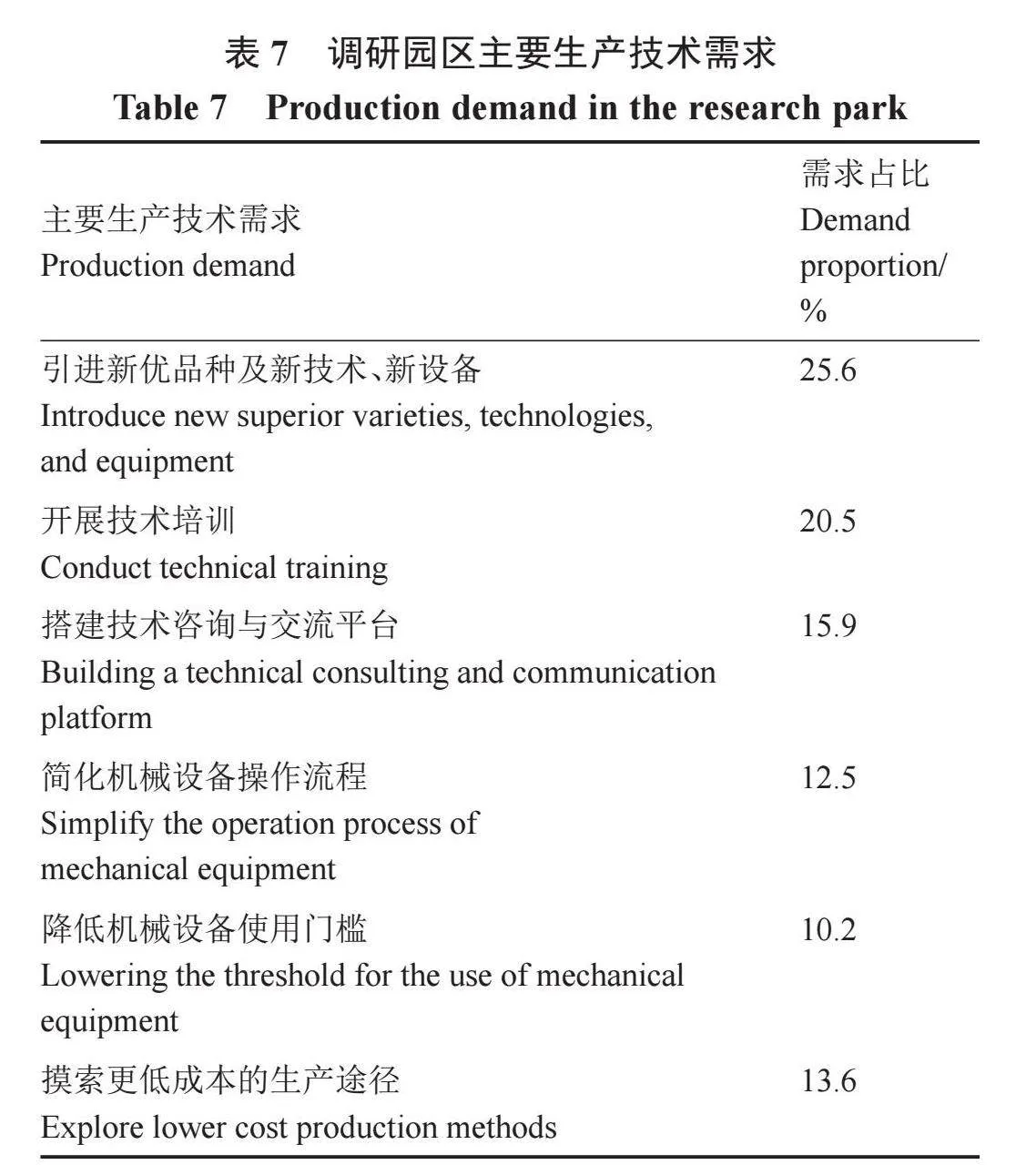

3.3 设施生产技术有待进一步提高

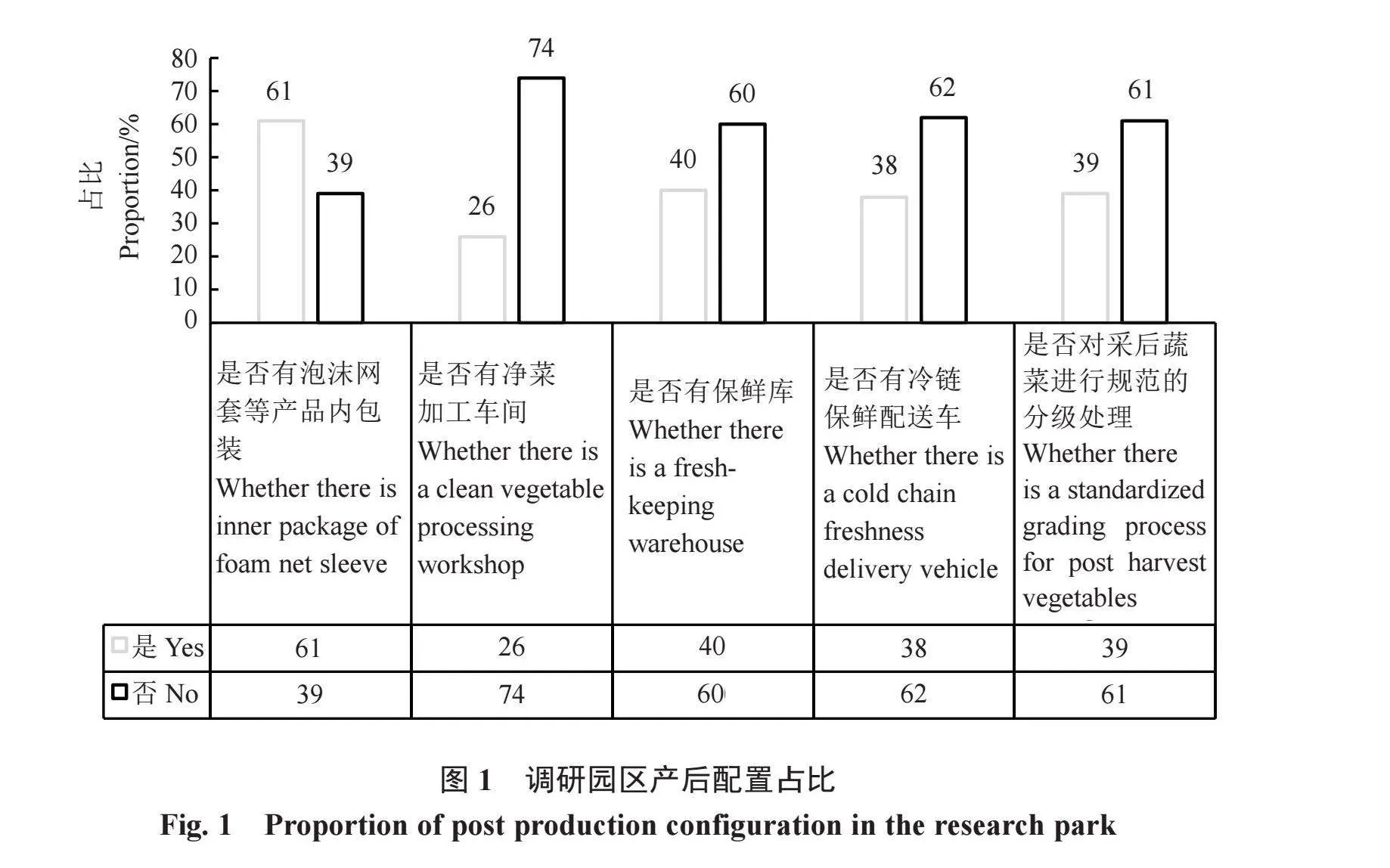

设施生产对温湿度控制技术、病虫害防治相关技术、农机农艺融合技术等要求相对较高,但农业园区掌握起来仍比较困难。园区主要生产需求见表7。(1)设施温湿度控制技术。设施的温、光、水、肥、气调节,是设施栽培作物高产优质的关键,但多数园区存在设施结构不合理、设施环境可控程度低、保温性能不够理想等问题,而棚室内夜温低,空气湿度过饱和,又进一步引发灰霉病、白粉病等病害[6],在低温弱光调控、智能温室节能降耗、小型环境调控设备研发等方面有待技术支持。(2)关键病虫害防治技术。设施蔬菜种植时缺乏优质的抗病良种,部分园区为了获得高产,在生产中会增加使用农药、肥料的投入,导致土壤酸化和盐渍化加重,根腐病等土传病害与蓟马等抗性害虫增多,影响蔬菜的产量和产品安全。(3)农机农艺融合技术。设施蔬菜种植的品种繁多,生长周期短,对农艺的要求复杂且不同,农艺生产新技术缺乏相配套的农机具。同时,设施建设不能很好地适应现有农机具,导致现有农机具无法推广应用。目前,北京市设施农业综合机械化率仅为36%,设施生产除耕地整地环节外,育苗、移栽、田间操作、采摘、清洗、筛选等环节适用的机械装备少,仍以人工作业为主。且农机与农艺的融合涉及多学科的协同,农艺的多样性与农机的通用性还存在矛盾,需加强设施专用小型农机具的引进与省力化栽培技术的研究。(4)无土栽培技术。无土栽培种植一定程度上能避免土传病虫害等连作障碍,北京也在大力推广无土栽培。调研中有42%的园区开展了无土栽培,但看好无土栽培发展前景的仅为30%,主要是认为无土栽培生产成本高、技术不好掌握、产品品质不理想、缺乏技术人员指导等。(5)采后预冷保鲜分级包装技术。果蔬在采收后仍具有生理活性,预冷保鲜技术应用必不可少,由于用地、资金等限制,园区冷库配备较少,分级分选的比例虽超过60%,但由于自动化分级包装产品线投入较高且需要专业人员维护,目前大多园区初选分级、采后包装均通过人工手动进行,产后贮运环节智能化程度较低。

3.4 园区间协同度有待进一步增强

设施农业是一项高度集约化、高投入的农业产业,需要相关企业之间开展竞争和合作[7],打造一个共同的生态系统,从而提高整个区域的生产效率和经济实力。(1)园区间合作不紧密。调研显示,仅34%的园区与其他园区有合作,且主要是对产前种苗采购、技术培训等品质把控,产中双方进行相关的技术交流,产后进行采摘、搭配和集中销售等环节的初级合作,剩余的56%园区则与其他园区无合作,尚未形成“集点成链”“聚链成群”的全产业链发展模式。(2)社会化服务能力不足。北京农业机械化社会化服务组织虽然较多,但服务内容多局限于大田作物,专门针对设施的社会化服务组织缺乏。从产前看,蔬菜集约化育苗服务能力不足。如延庆区蔬菜种苗年需求量为7500万株左右,本地育苗场供苗能力不足30%。设施病虫害防治的专业化服务公司尚处于起步阶段,社会化服务组织能力不强,服务队伍年轻,专业技术、实践经验及与农户沟通技巧欠缺。产后从事生鲜存贮、加工鲜切、包装流通、冷链物流等关联产业的企业不多,社区团购、订单销售、电子商务等新型销售方式采用率较低。

3.5 园区产业链条有待进一步延伸

园区仍以传统果蔬种植为主,且缺乏采后商品化处理,产品有待进一步提质增效。(1)设施蔬菜园区产业融合水平还偏低。调研中,虽60%园区发展了休闲农业,但从业态培育看,仍以发展观光采摘为主,农事体验、亲子教育、科普研学、认养等新业态较缺乏,休闲农业处于初级阶段,融合广度和深度都不够。且缺少精深加工,品牌知名度不高,产业附加值较低[8]。本次调研中,发展企业品牌的不到40%,涉及初、深加工业务的仅占23%,其中仅2家有深加工。(2)产后处理损失率较高。设施蔬菜园区主要瞄准本地市场,调研园区50%以上为订单或自营销售,但由于受蔬菜采后商品化处理建设投入不足、缺乏预冷及分级包装等因素的影响,有保鲜库及对采后蔬菜进行规范的分级处理的园区均不足40%(图1),园区普遍遭遇终端拓展难题,约70%的园区蔬菜损耗率在10%~39%,园区交易成本高、效率较低、损耗大,蔬菜产后保鲜贮运能力不足。

4 推进设施蔬菜产业园区发展的对策建议

4.1 加强园区基础设施建设

加大资金投入,支持老旧设施改造,以市场为导向,打造一批全产业链标准化生产基地,发挥示范引领作用。一是强化全产业链标准化的构建及应用。设施蔬菜标准化生产是推进机械化、数字化生产的重要基础,是提高设施生产效率和蔬菜质量安全水平的重要手段[9]。针对北京设施蔬菜生产特点,逐步构建主要设施蔬菜品类全生产进程的标准化体系,发展一批生产设施先进、科技水平领先的规模化现代设施蔬菜示范园区,以此形成集聚效益和示范带动作用;二是拓宽投融资渠道,创新运营模式。支持引导大型企业承建现代设施农业重点工程项目,以龙头企业和村集体为重点,推进标准化试点示范项目建设,创新完善大型企业和村集体融资建设、新型经营主体租赁经营回款,以及奖补资金支持、合作社和种植大户经营兜底的投资运营模式,同时增加设施蔬菜专用险种,提升设施蔬菜产业抗风险能力;三是按设施类型增加补贴,支持升级改造。分类型指导温室改造、装备提升。采取定额补贴、比例补贴、以奖代补、项目资助等多种补贴方式,按不同设施类型以“项目制”方式加大扶持力度。连栋温室的经营主体多为企业,其建造和运营成本较高,可根据项目的重要程度采取以奖代补、项目补贴等方式进行建造。日光温室建造成本范围波动大,一次性给予补贴不利于资金的利用,可采取市级备案、项目完工验收、投产分阶段按比例分期补贴资金的方式进行建造。塑料大棚建造成本较为固定,可以采取定额补贴的方式进行建造。

4.2 加大土地和人才两大要素的政策引导和扶持力度

土地和人才要素对设施蔬菜产业发展至关重要。设施蔬菜园区的发展需要优化用地保障机制,加大科技人才供给力度。一是适当增加设施用地指标,支持设施原址改扩建。继续扩大设施农业点状供地试点,根据经营主体生产规模,阶梯式提供用地指标,为设施农业宜机化改造与二三产业发展提供用地保障。并在统筹耕地用途管控前提下,对亟待改造提升的老旧设施,在占地总量不增加、有效种植面积提升的前提下,允许开展“小棚改大棚”。二是探索多元化土地经营模式。农业周转期长,农业做大做强,需要有农业情怀的人长期坚持和投入[10]。由此,重视且维持现有设施蔬菜园区的信心和底气尤为重要。探索推进以土地入股方式将农户承包土地转换为村集体股权,土地由村集体统一出租、入股等方式与农业企业合作,收益由农户按相应股权份额分红,用土地股权化解决土地规模化问题。三是规范农村承包地流转行为。对在农村产权交易平台上参与竞标的涉农企业资本、农业经营条件等进行约束,对竞标地块进行限价,约束明显不合理出价行为,防止“非农化”经营。并提前筹谋第三轮农村土地经营权有序流转的相关指引工作,保障规模化经营主体的土地延包问题。四是强化科技人才支撑。大力培养设施蔬菜技能专业型人才,推动北京嫁接专业队伍的建设;实施高素质农民示范性培训,切实发挥基层“土专家”“菜把式”对农技推广的支撑作用;鼓励涉农高校与设施蔬菜园区合作培养人才,将园区作为高校人才培养实践基地;鼓励科技人才下沉,加大对具有农业科研技能和管理技能复合型人才的吸引力度,让更多涉农人才享受奖励资助。

4.3 着力产业发展关键技术研发与推广

发挥北京科技优势,围绕设施蔬菜园区发展,梳理产前、产中、产后技术瓶颈问题,着力关键技术研发与推广,为产业发展提供持续动力。一是温室设计及新型材料研发及推广。加强对棚室结构优化的理论研究和骨架材料研究,针对连栋温室能耗高问题,开展适宜北方气候特征的国产化低能耗连栋温室结构与装备体系研究,加快节能节地的新型装备、材料与设施应用。大力推广设施钢架结构及基于新型材料的柔性日光温室和带外保温材料的大跨度塑料大棚。二是设施专业配套装备引进及研发。因地制宜引进、研发适宜于日光温室或塑料大棚生产模式的轨道作业设备和采摘运输设备,补齐设施种苗移栽、采摘设备短板,提高温室设施设备的智能化和自动化生产技术水平。三是设施蔬菜专用新品种研发和推广。加强北方地区设施蔬菜高产优质品种选育,推广高产高效栽培技术,根据市场多样化需求,选育水果黄瓜、口感番茄、风味草莓等新品种;四是产后贮运及保鲜技术研究。研发适合本市产业特点的分选机、预冷机、包装机等产后设备,协调主要农产品批发市场及第三方果蔬配送供应链公司,加大蔬菜冷链保鲜车运输,减少蔬菜流通损耗。

4.4 构建“三链”协同发展培育路径

加强顶层设计,实现设施蔬菜园区“抱团式”发展,延伸产业链、提升价值链、优化供应链。一是纵横向延伸产业链,探索多元化发展路径。纵向上加强名特新优品种研发,提升品质蔬菜供给水平;实施“蔬菜全链条服务”计划,形成从集约育苗、生产托管、采后加工、销售物流等各环节分工明确的全产业链专业化服务体系;加快发展设施蔬菜加工业,在优势区建设一批蔬菜贮藏加工示范基地,推动加工、包装技术落地,提升商品化处理能力,加强功能性设施蔬菜加工品的开发;横向上积极拓展蔬菜产业的多功能性,推进“设施蔬菜生产+”文旅、体验、会展、科普、康养等融合发展,培育新业态,提高设施蔬菜产业附加值,拓展增值增效空间。二是加强品牌建设,提升价值链。引入标准化、品牌化、差异化、绿色化等发展理念,提升设施蔬菜园区产品定位,加快蔬菜分级包装技术研究与应用,构建小包装蔬菜供应链和发展平台,促进产品增值和提质增效;加强蔬菜绿色有机产品认证,鼓励开展蔬菜地理标志产品登记和保护工作,设立品牌建设和推广专项资金,实现园区“抱团”发展,着力打造北京设施蔬菜区域公共品牌,借力专业团队,提高品牌打造的专业性,积极参加农产品推介会和品牌推广活动,提升知名度,支持更多设施蔬菜品牌加入“京农优品”名录。三是优化供应链。发挥首都大市场优势,突出产后带动能力。尤其发挥具有销售能力的企业对设施蔬菜生产基地的纵向带动作用,倒逼设施蔬菜园区推进生产品种更新、绿色生产技术应用、产品加工水平提升等高质量发展。大力发展订单农业,鼓励蔬菜电商、直播的发展,发展“社区团购”“农超对接”“菜地认领”等直销新模式,提高蔬菜零售网络组织化、规模化水平。

参考文献

[1] 李瑾,韩瑞娟.北京市设施蔬菜产业发展及对策[J].北方园艺,2015(4): 170-174.

[2] 赵姜,龚晶,孟鹤.北京设施农业发展问题研究[J].经济研究参考,2015(57): 65-70.

[3] 李瑾,冯献,韩瑞娟,等.设施农业发展的科技需求及对策研究:基于北京地区的调研[J].江苏农业科学,2017,45(11):301-306.

[4] 王树忠,陈殿奎,李新旭,等.北京现代化大型连栋温室发展的回顾、现状与展望[J].中国蔬菜,2016(9): 1-4.

[5] 马晓春.北京市蔬菜产业发展困境与出路[J].经济界,2020(5): 14-18.

[6] 姜懿芮,段玉聪,王勇,等.大数据在日光温室蔬菜生产中的应用[J].中国瓜菜,2019,32(1) :42-44.

[7] 陈玛琳,陈俊红,龚晶,等.京冀蔬菜均衡供应分析及对策建议[J].北方园艺,2018(6): 154-160.

[8] 高玉琦,胡宝贵.北京市西瓜产业发展现状及对策建议[J].中国瓜菜,2020,33(11): 87-89.

[9] 陈香玉,陈俊红,张慧智.北京市“菜篮子”外埠基地建设现状、问题与对策分析[J].北方园艺,2021(2): 159-164.

[10] 李祎,郎德山.实施品牌提升战略,推动寿光蔬菜产业转型升级[J].中国瓜菜,2019,32(6): 65-68.