碑小乾坤大:平遥县衙里的水利碑

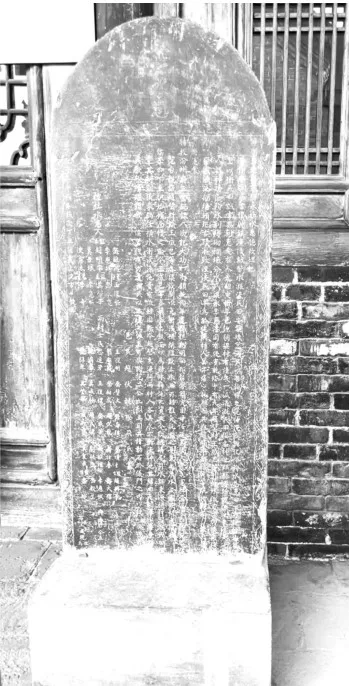

平遥古城始建于周宣王时期,至今已有2700多年的历史。平遥县衙在古城中心,坐北朝南,是古代县级政权机构的所在地,保存下来最早的建筑始建于元至正六年(1346年),重建于明代洪武三年(1370年)。明万历四十七年(1619年),知县杨廷谟对县衙进行了大规模的修缮,在旧制的基础上正式建立仪门。在县衙仪门内立有一块名为《神明李老爷审断永杜水患德政碑》的石碑,记载了乾隆年间的一桩水利纠纷案。作为记录当时历史的一手资料,这一水利碑为我们提供了透视地方水利社会发展的一扇窗口。

仪门立石:县衙水利碑概览

《神明李老爷审断永杜水患德政碑》现存于平遥县衙仪门内,立石时间为清乾隆三十二年(1767年),青石质地、圆首方趺,通高167厘米,碑高130厘米、宽63厘米、厚16厘米,座高37厘米、宽60厘米、长63厘米。额题“永杜水患”四字,碑文为楷书,计18行,满行50字,赵伏龙书。碑文讲述的是岳壁乡梁村、西源祠村、赵壁村村民利用“神池”水进行农田灌溉而产生的水利纠纷诉讼案。最终,这一诉讼案在知县李玳馨的审理下顺利结案,“神池”的水资源得到了合理分配。石碑上记载的“神池”位于平遥县岳壁乡西源祠村北河滩中。相传,禹王治水空出晋阳湖后,该村东沟泉水涌流,古人视为上天所赐“神水”,在沟中修建水池一个,称“神池”,并建起“源神庙”祀之。明万历版《平遥县志》载:“源神庙在县东南赵壁里,元泰定三年建。”元泰定三年是1326年,可推断“神池”有近700年的历史。

山西平遥有“先有神泉梁村,后有平遥古城”之说。梁村、西源祠村本为邻村,位于县城东南的岳壁乡,地处惠济河夹角处,平(遥)孟(山)必经之地,自然环境得天独厚。三村的水利纠纷案围绕“神池”的水资源展开。原先,梁村、西源祠村两村先人通过修筑栏墙将“神池”水分别引向两个水渠,两村共用灌溉农田。清乾隆十九年(1754年),赵壁村的村民王成已等人未与两村村民商议,私自引“神池”水灌溉农田,使得栏墙倾塌,泉水被堵塞。两村村民推举赵顺宇、乔维鼐向知县上诉,后又向汾州府进行控诉,要求解决这一用水纠纷问题。汾州知府亲自前往平遥进行勘测,并立即着手组织修缮,之后更是派人督促赵壁村王成已等人,要求他们在各水渠的关键位置设置闸门,不得再出现因私自引水导致水利设施被破坏的问题。但这些措施没有彻底解决水渠淤泥过多、夏汛时期洪水泛滥的问题。之后,李玳馨就任平遥县知县,下令王成已等人按亩捐资整修“神池”,清理沟渠淤泥,又把水源引入东源祠村来灌溉农田,这才彻底解决了夏汛洪水泛滥的问题。水利纠纷案结案后,四个村的村民都可以共享水利资源,一旦水利设施被冲毁,各负其责。此后,赵壁村村民、东源祠村村民也可以合理利用泉水来灌溉农田。梁村村民和西源祠村村民对这一结果十分满意,共同勒石以表知县李玳馨的功绩。

《神明李老爷审断永杜水患德政》碑文如下:

神明李老爷审断永杜水患德政碑记

昔谢安尚书仆射镇广陵,岁苦水涨没民田,安筑埭蓄泄,民以召伯呼之。范仲淹为兴化令,海水为患,田不可耕种,仲淹筑堤断百里,以卫民田,岁享其利,惠爱在人,光照史册。平邑源祠梁村,有清泉一派,灌溉民田,俗名神池,即《县志》所谓“源池泉涌”是也,先是村人报神功而均水利。砖栏墙,分水贰渠,永享惠泽。

因有侵害,乾隆十有九年,赵壁村王成已引他水溉田,不加提防,任水横流,堵塞源池,栏墙倾圮,古迹渐致湮没,民田半为淤泥,两村人莫不痛心扼腕。因共推赵顺宇、乔维鼐等既控前任,复伸控于府宪。蒙特授汾州府正堂记录八次记大功一次顾批,平遥县亲勘明白,即饬修筑完固,毋任延累。后又蒙宪牌查催,蒙钱天委补宪范台亲诣赵壁村,谕王成已等各渠设闸,以免冲没,顾闸虽设立,水无所归,难免汛滥之夏。兼之泉水淤塞,民利未复。我侯李公下车伊始,顾而惜之,谓令王成已等各渠公出银两以为赔修神池之资。又令溉改挑渠尾,引水归东源词村灌溉民田,伊享其利泽。则后来倘任横水冲没源池,责有攸归,因断令赵壁、东源祠两村人各具永不冲淹神池甘结,由是利泽以溥,争讼以息,士民欢欣踊跃,谓我侯蓄泄有方,遗我民以无疆之休,直可与谢、范二公比烈焉。因共请勒石于仪门之内以志公德于不朽耳。

巧断息讼:官民联动化纠纷

石碑上记载的“神池”古泉位于平遥县岳壁乡西源祠村村北河滩中,据清光绪八年版《平遥县志》记载:“源池水,在县东南十五里,平地涌泉,其清可鉴。分流灌溉民田,北注中都,西入汾水,以泉上有祠,故俗名源祠。”汾河是黄河的第二大支流,山西境内第一大河流,流经晋中平遥。惠济河是汾河的重要支流,惠济河上游分东、西两支,西支流经东泉镇,东支流经源祠。到了明清时期,人口急剧增加,对粮食的需求量大增,土地的开垦量也大大增加,大量的毁林开荒使得汾河及其支流的径流量减少,泥沙含量增加,自然环境遭到了极大破坏,水资源短缺成为一种必然的趋势。山西地区一直流传着“庄稼离开水,好比人没有腿”的民谣,围绕水资源使用权展开争夺,既是历史发展的必然,也是难以回避的现实问题。

中国地域辽阔,清朝入主中原后吸取了中国古代“治大国若烹小鲜”的治理经验,实现了基层治理的多样化。官员在地方治理中,尤为注重教育与道德教化。乾隆年间,缓解人地矛盾,提升地方农业生产水平成为当务之急。农田水利作为农业生产的关键环节,对农业发展起着至关重要的作用。官员能否有效解决地方农田水利问题,成为统治者衡量其执政能力的重要标尺。因此,无论是汾州府还是平遥历任知县都十分重视水利纠纷案。在清代,国家官僚体制的有效管理范围主要局限于县一级,清政府通过支持与利用各类民间主体来实现地方的治理,其中乡贤就充当了中央政府与基层社会的纽带,起着协调、沟通的作用。赵顺宇、乔维鼐作为两村乡贤,就在这一纠纷案中起到了维护村民的利益,帮助政府化解地方社会矛盾的作用。

泽被后世:碑存人逝警后人

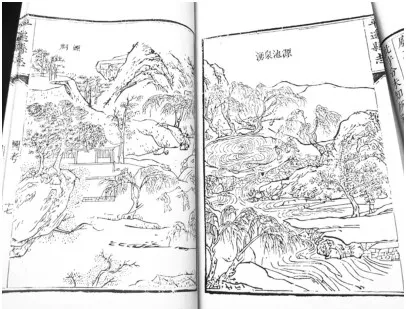

清代诗人王绶在《源池泉涌》一诗中写道:“水经不住讶天工,郁气山川泄此中。暗浸海波源自远,全浮地轴脉能通。鸥猜孤影徐徐下,日射重轮晃晃同。鉴我须眉尤古澹,新沙堤柳共春风。”生动地展现了源池泉水涌动而出的壮丽景色。在清光绪八年的《平遥县志》中,记载了“平遥八景”,其中“源池泉涌”被誉为“神水之地”,吸引着无数游客前来探访。“神池”为圆形,有内栏墙和外栏墙,池高2.4米,由石头砌成。内栏墙与池同为圆形,下石上砖,高1.2米;外栏墙呈八卦形,砖砌成,高3.5米,最上面为花墙。“神池”东、西水口各一,东的稍偏北,西的稍偏南,村人称“龙口”。20世纪50年代兴修水利时,由于在西源祠村北的梁村开凿深层井,挖截流沟,地下水流向改变,泉水骤减,几近枯竭。尽管如此,源池泉涌仍然是当地人心中的一段宝贵记忆。

石刻的特点在于能够历经岁月沧桑而长久保存,且具备佐证史料记载、补充历史记载以及纠正官方史书错误的功能。乾隆年间留存的这一水利碑,对于深入研究清代水利史与社会史有一定价值。这桩水利纠纷案可以看作是清代政府加强对基层地方社会控制的典型案例。水利纠纷案能否合理解决是考核官员政绩的标准之一。知县李玳馨巧妙地审断了案件,同时以其权威性确认了水权公共性,平衡了各方利益,缓和了社会矛盾。将碑刻立于县衙内,对区域内民众用水具有一定的规范作用,有利于预防类似纠纷的发生。同时,刻立石碑也是古代政府进行民间水利管理的有效手段。

平遥县衙内的这块《神明李老爷审断永杜水患德政碑》是当时平遥水利社会发展的一个映射,对于研究中国古代水利社会具有一定的参考价值。水利纠纷的解决有利于缓和社会矛盾,利于社会秩序的稳定。历史已然过去,但碑刻里的“神池”作为美丽的地方景观留存至今,为后世地方社会治理提供了借鉴。