留言板

每一个“点赞”、每一条评论,都承载着留言者的情感,字字句句,皆可跨越屏幕、直抵人心。

自本期起,《军嫂》杂志开设《留言板》栏目,我们将精选军嫂杂志社(junsaozazhi)公众平台评论区中的部分留言,“粘贴”在《留言板》上,与读者朋友交流互动。

新的一年,期待大家继续踊跃“发言”:或“点赞”评论,或撰写读后感,或针对刊物提出意见、建议。感谢各界朋友的热情关注和大力支持。

送福利丨2025年度《军嫂》台历来啦!看看有啥新惊喜?

小山子"黑龙江

又是一年飘雪时!

为了支持我的工作,你独在异乡照顾老人、抚养孩子,学校开家长会总是你一个人,老人生病需要照顾又是你一个人,你用女性稚嫩肩膀撑起家庭。含辛茹苦、负重前行……这些词都不足以形容你的付出。

借贵刊一角,向我的爱人及许许多多平凡而又伟大的军嫂说一声:辛苦了!

祝贵刊越办越好,为军嫂这个特殊群体鼓与呼!

"三都周"江苏

我是在军嫂聚会上结识《军嫂》的,大家分享杂志里故事的那一刻,我感受到了集体的温暖。这本杂志就像一条无形的纽带,连接着每一位军嫂的心,连接着我和军嫂群体。

"吉安纳"江苏

记得有一次在车站等待探亲归队的爱人,见旁边座位上不知哪位战友放了一本《军嫂》,我随手拿起阅读。那些细腻的情感描述,让我在嘈杂的车站中沉浸其中,仿佛一下子有了共鸣,从此便与《军嫂》结缘。

"罗海儿"江苏

我与《军嫂》的缘分,始于朋友的推荐。起初只是好奇翻阅,后来却被里面军嫂们的真实故事深深打动,那些坚守与付出,和我自己的经历如此相似。从此,它成了我心灵的慰藉。

"照耀五洲"江苏

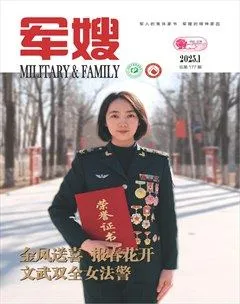

第一次看到《军嫂》,是在部队的家属院活动室,那温馨的封面和充满温情的文字,瞬间让我这个新军嫂找到了归属感。

夹心旺仔"广东

《军嫂》,于我而言,不仅仅是一本杂志,更是一段段温暖记忆的承载,是心灵深处的慰藉,是梦想与坚持的见证。与《军嫂》的缘分,更在于那些因她而结识的朋友。记得第一次参加《军嫂》的读者交流会,我紧张又兴奋。那一次,我们分享着彼此的故事,泪水与笑容交织在一起。那一刻,我深刻感受到了《军嫂》所传递出来的温暖与力量。

更令我感动的是,《军嫂》不仅关注军人家庭的喜怒哀乐,还积极投身于公益事业。这让我深刻体会到《军嫂》的大爱无疆,也让我更加坚定了要为社会贡献一分力量的决心。

有奖互动丨《军嫂》定制福袋上新啦!新年气氛组看这里!

幽幽我心"新疆

铁肩担道义,柔情铸军魂。军嫂如明灯,照亮战士心。感谢你们默默付出,为国家和军队注入力量。

"一诺不是千金"山东

我常常和一些军嫂前辈打交道,她们大多90多岁,我尊称她们为“阿姨”。她们中的很多人,都是在战争年代选择嫁给军人,和爱人相处几十年,却依旧恩爱如初,给我们年轻一代作出了榜样。

有的阿姨得了阿尔茨海默病,忘了许多事,唯独忘不了她的荣耀时光。有的阿姨如今虽然孤身一人,却把我们当作自己的孩子,我们也把她们当作家人。

"米兰达"安徽

爱人是一名军人,离开我们九年半了。孩子当时上幼儿园小班,如今已经成长为一名中学生。

如果他还在我们身边,该有多好,我们这个三口之家该有多幸福!永远想念他,永远放不下他。深爱却不能共白头,是我此生最大的遗憾……

"涂鸦"贵州

我收藏了过往几年的几期《军嫂》杂志,还有两年的《军嫂》定制台历。台历虽已过期,但我一直保存着,甚至还用塑料薄膜包起来放进了书柜,这大抵算得上是对这份刊物的一种情感和热爱吧。

"我心飞翔"四川

2024年第一次认识《军嫂》,就在《军嫂》刊发了稿件,大伙都抢着看,于是我们就订阅了一些。过年时,军嫂们会带着孩子来家属院,我们准备把杂志和礼物送给伟大的军嫂!

"风力丹采"新疆

想当兵的梦,我追逐了近三十载;想当军嫂的梦,也做了二十多年。因为觉得成不了军人,就嫁给军人当军嫂好啦!如今,我穿上了“孔雀蓝”,不过,当军嫂还是一个梦。希望自己在未来能如愿以偿,也祝《军嫂》越来越好!

"甜儿"山东

把军装穿在身上的是军人,把军装穿在心里的是军嫂!愿所有的异地家庭都能熬过孤独、踏平清苦,早日把屏幕里的“碎碎念念”,换成身边的岁岁年年!

小阳"江西

看《军嫂》杂志,赞军嫂精神,扬军嫂美名!

编辑/刘雪婷