产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径研究

【摘" " 要】产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养模式有助于实现高校、企业、乡村的资源整合、优势互补。文章构建了乡村旅游创新创业人才核心素养模型,包括价值观、情感态度、专业技能、创新思维、创业精神、实践能力6个维度,并以兰州文理学院为例,从人才培养理念、人才培养模式、人才培养内容、人才培养资源及人才可持续发展等方面探讨了产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径。

【关键词】产学研;乡村旅游;创新创业;人才培养

【引用格式】马婷婷.产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2025,79(1):41-45.

【中图分类号】G640" " " " " " " " 【文献标识码】A" " " " " " " " "【文章编号】1002-4107(2025)01-0041-05

一、引言

乡村旅游是乡村振兴与乡村经济高质量发展的重要抓手,是乡村产业创新发展的重要领域。乡村旅游发展不仅需要丰富的乡村旅游资源作为基础,更需要适应乡村旅游现代化发展的旅游人才。创新型、复合型、应用型人才成为当下及未来乡村旅游产业发展的核心竞争力。教育部印发的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018—2022年)》指出,高等学校要深入服务乡村振兴战略,发挥高等学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面的重要作用。产学研协同育人不仅可以促进高校深化产教融合,将人才链和创业链有机衔接,还可以推动学校的专业建设和人才培养模式的综合改革[1]。产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养模式有助于实现高校、企业、乡村的资源整合、优势互补。

兰州文理学院作为服务地方经济发展的应用型本科高校,其旅游管理专业有着良好的办学资源、专业特色和服务乡村旅游发展的基础。以兰州文理学院为例探索产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径,有助于创新旅游管理专业人才培养模式,有助于满足甘肃省乡村旅游人才发展需求,有助于拓宽旅游相关专业人才就业面,有助于推动乡村旅游产业的创新发展。

二、相关研究基础

1992年,国务院等多部委联合发布《关于组织实施“产学研联合开发工程”的通知》,使得教学、科研、生产一体化发展成为经济建设和教育改革的重要方向。同年,周成厚基于马克思主义关于“教育及生产劳动相结合”的原理论证了产学研合作的内在机制,表明产学研一体化将促进教育与现代化经济、教育与乡村建设等领域协同发展[2]。从高校人才培养视角来看,随着我国科技与文化的进步与繁荣,产学研合作研究从最初的科技领域人才培养逐渐扩展到文化、艺术及管理类人才培养。近些年,产学研合作研究进一步延伸到乡村振兴、文化旅游及创新创业等我国经济建设的重点领域,成为研究的热点。石贵舟认为,产学研协同创新可以推动高校内涵式发展,推动高校的科研创新和知识创新,革新高校人才培养方式,推动专业建设、特色品牌建设[3]。米银俊等人提出了产学研合作教育对学生创新能力和创业精神培养的重要作用,包括实践能力、科研能力、思维能力,以及吃苦精神、协作精神、科学精神等[4]。陈倩等人认为,地方应用型高校在产学研合作过程中要注重职场需求、市场需求与地方需求,并从人才培养方案、合作模式、合作绩效等方面深度对接需求[5]。杨晶晶总结了一流旅游院校的政产学研合作方式,如高校与政府合作、高校与企业合作、高校之间合作、校内旅游跨学科合作、国际合作等[6]。熊礼明等人分析了旅游管理专业产学研人才培养模式构建的必要性,提出“一个保障、两个中心、三个能力、四个平台”的产学研人才培养模式[7]。李新仓等人认为,乡村振兴背景下的农科教融合是高校教育供给侧结构性改革及创新人才培养的关键,指出了农科教融合存在的认知、制度等问题,并提出了促进农科教融合的农村人才培养模式[8]。可以看出,产学研合作是驱动乡村振兴人才、旅游产业人才、创新创业人才培养的有效模式。现有成果从不同主体视角进行了理论和模式研究,但缺乏乡村旅游领域内高校视角下产学研多主体协同发展的实践和案例研究。乡村振兴与旅游高质量发展背景下,乡村旅游产业发展急需大量创新创业人才。基于产学研合作模式进行乡村旅游创新创业人才培养路径的理论与案例研究具有重要的现实意义,不仅为高校培养优秀的乡村旅游人才提供建设性思路与策略,也为乡村旅游创新创业发展提供参考案例。

三、乡村旅游创新创业人才需求现状

随着乡村振兴战略的稳步推进,乡村旅游获得了政策的大力扶持,全国普遍推广乡村旅游示范村建设,以乡村旅游产业为载体带动乡村生态、经济与社会的协同发展。乡村振兴过程中,人才是关键。长期以来,城市人才聚集效应导致乡村缺乏具备旅游专业能力、创新能力及创业精神的人才,特别是甘肃等西部欠发达省份的乡村地区更是缺乏高质量的复合型人才。例如,近几年的全国乡村文化和旅游带头人项目中,国内乡村旅游的“排头兵”浙江省有76人入选,云南省、广东省各有59人入选,甘肃省有40人入选。甘肃作为旅游资源大省,乡村旅游发展空间巨大,与人才供给不足现状形成强烈反差,且人才的数量和质量落后于其他发展较好的地区。西部乡村旅游创新创业人才不足的原因,主要是乡村旅游人才培养理念、人才培养模式、人才培养内容、人才培养资源及人才可持续发展机制的相对滞后。

四、乡村旅游创新创业人才的内涵及素质要求

乡村旅游主要是利用乡村“吸引物”让游客到乡村地区观赏、体验、游玩并产生旅游消费行为。创新创业背景下,乡村旅游产业发展的关键是开发有吸引力的旅游产品,丰富乡村旅游业态,创造更多的产业发展机遇。“大众创业、万众创新”背景下,国家大力提倡学生创业,高校将乡村发展与学生创新创业高度耦合、资源互补,乡村为学生提供广阔的实践平台及返乡创业机会。乡村旅游创新创业人才是乡村旅游产业创新发展的核心力量,也是当下和未来高校旅游类专业人才培养的重要目标,是具有旅游专业技能、创新思维及创业精神的复合型、应用型人才。其创新思维能够为乡村旅游提供不断的创意和动力,并通过更多的创业机会将创意转化为创业实践。

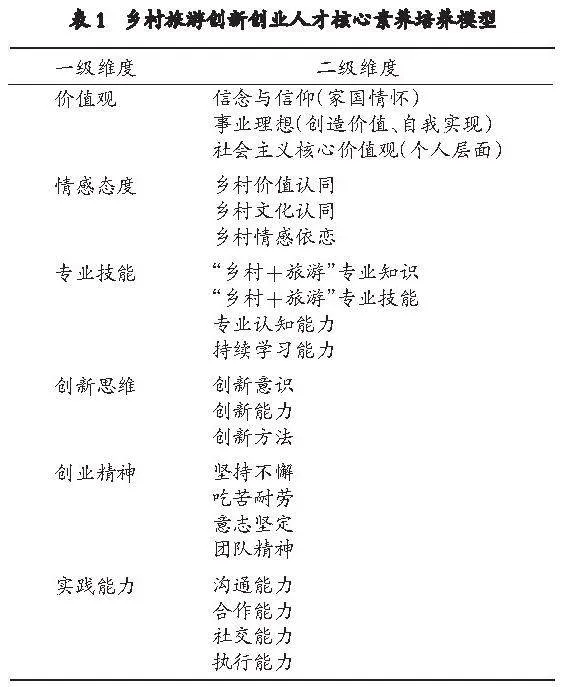

樊丽明认为,创新创业人才核心素养分为3个层面:知识层面包括市场调研及企业创建等相关知识;能力层面包括团队领导能力、机会识别和把握能力、实践能力;思维层面包括问题导向思维、批判性和创造性思维[9]。目前,我国乡村振兴建设还处在成长的关键期和困难期,面临人力、物力、财力不足等多种挑战。因此,乡村旅游创新创业人才不仅应具备常规的创新创业人才的核心素养及旅游相关专业知识和技能,还应对乡村振兴事业具有高度的认可和热爱,具备对乡村的强烈文化认同和情感依恋。文章基于乡村发展特点和实际需求,参照创新创业人才核心素养的理论研究,梳理并形成了乡村旅游创新创业人才核心素养培养模型,包括价值观、情感态度、专业技能、创新思维、创业精神、实践能力6个维度,并对每个维度进行子维度划分(表1)。

五、产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径

乡村旅游领域的产学研合作是指乡村管理主体、科研主体与教学主体之间的合作,其实质是促进乡村旅游产业创新发展所需的各种资源要素、技术要素的有效组合。产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养应从人才培养理念、人才培养模式、人才培养内容、人才培养资源及人才可持续发展等方面开展。

(一)立足乡村旅游发展需求,创新产学研人才培养理念

产学研合作理念主要体现在各主体之间的协同创新、资源共享及人才培养等方面。在乡村旅游创新创业人才培养方面,主要突出人才培养的乡村针对性和适用性,也就是人才在区域乡村旅游发展中的贡献能力和适应程度。以兰州文理学院为例,学校开设了“乡村旅游实践赋能乡村振兴”“乡村旅游运营管理”“乡村旅游产品设计”等专业课程,在教学内容设计中突出人才培养的乡村针对性。课程采用PBL(Problem-Based Learning,问题式学习)教学模式调研周边乡村地域(或实践基地)发展需求,并将课程作业与乡村的发展需求进行资源对接。学生在乡村资源调研、项目实践的过程中增强乡村文化认同、环境适应、地方依恋等情感。同时,引导学生转变角色,从乡村的生活者、旅游者转变为乡村的研究者、建设者,增强乡村发展的职业价值感,真正实现在实践中学习、在实践中研究、在研究中应用。

(二)构建产学研合作人才培养模式,发挥多主体联合培养效应

依据产学研合作依托主体的不同,国内产学研合作培养创新型人才的模式主要分为依托高等学校模式、依托项目模式、联合培养人才模式和区域合作模式4种典型模式[10]。在乡村旅游创新创业人才培养视角下,产学研合作各主体具体包括乡村协会、旅游企业、高校与研究者及学生。同时,政府及教育主管部门应完善产学研合作的政策保障机制,并提供项目合作平台等。乡村不同于完全市场化运作的企业,没有较高的技术和运营能力。我国

(三)匹配乡村旅游发展需求,细化产学研人才培养内容

产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养内容要与乡村旅游创新创业人才素质要求精准匹配,内容包括价值观、情感态度等6个一级维度及21个二级维度。以兰州文理学院为例,价值观培养层面主要以社会主义核心价值观为内核,通过将思政元素融入旅游专业教学内容,厚植学生爱国、爱家乡的情怀。课程内容立足甘肃省本土乡村文化与资源,引导学生树立建设家乡的理想信念,把个人发展与时代发展相结合、自我实现与创造价值相统一。情感态度培养层面,以经济学、管理学、美学、旅游学等为专业学科载体,结合乡村发展的历史与现状,引导学生充分认识到乡村在我国现代化建设中的贡献、在未来社会发展中的重要地位,以及乡村所蕴含的中华优秀传统文化、农耕文明、生态文明等,进而加强对乡村的情感依恋。专业技能培养层面,以乡村旅游基础理论、乡村旅游运营与管理、乡村旅游产品设计、乡村旅游市场营销等为教学模块,培养学生的专业理论知识应用能力。通过创新创业大赛训练、暑期社会实践、学术能力培养项目、毕业论文、课程教学实践等载体,突出训练学生的专业认知能力、理论联系实践能力及持续学习能力。创新思维、创业精神与实践能力是所有领域创新创业人才的必备素养。以兰州文理学院为例,学校开设了创新创业实践类课程,激发学生创新创业意识,引导学生系统学习创新创业的科学方法,同时,在各类教学科研与实践项目中,鼓励学生打破思维定势,在实践中推动理论的创新应用。PBL教学模式下,教师基于乡村旅游发展的现实问题,鼓励学生建立协作小组,开展乡村实地调研分析,并通过市场化演练推动成果输出,同时,采用乡村、企业、高校联合评价的方式,促进成果的应用,培养学生的创新创业实践能力。目前,“乡村旅游实践赋能乡村振兴”课程获批国家级一流课程,获得教学设计创新大赛三等奖;乡村旅游相关成果多次获得全国大学生学科竞赛及创新创业大赛的国家级、省级奖项;师生完成多项国家级、省级大学生创新训练项目。

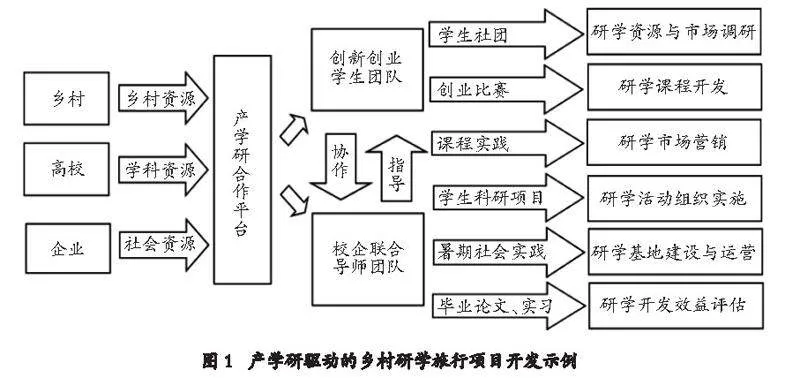

乡村主体往往在技术、资金等方面较为薄弱,这就决定了乡村旅游领域的产学研合作必须在政府的引导和保障机制下,以高校为主体协同旅游企业开展。以兰州文理学院为例,一是建立实践基地,构建产学研合作关系。学校依托各类社会服务项目与省内各乡村旅游示范村建立合作关系,如在榆中县浪街村、河口镇河口村建立乡村旅游创新创业育人实践基地。二是构建服务乡村旅游产学研合作路径。由学校主导为乡村提供旅游发展的专业知识、专业技术和专业人才,联合旅游企业进行市场化运作,推动乡村旅游实践基地项目开发。以兰州文理学院服务榆中县浪街村开发乡村研学旅行项目为例进行路径演示(图1)。乡村、高校与企业建立产学研合作平台,组建校企联合导师团队与创新创业学生团队,通过学生社团、创业比赛、学生科研项目等载体开展乡村研学项目的资源与市场调研、课程开发、市场营销、课程实施、基地运营建设及效益评估等工作。三是创新教学机制、实践机制与就业机制。学校从教学与管理端支持教师申报服务乡村旅游相关项目,组建乡村旅游人才培养教师团队,鼓励教师带领学生参与乡村社会实践,引导学生参与乡村振兴主题的创新创业大赛,以及到乡村进行对口专业的就业实践等,从而加强多主体合作、多机制联合保障的乡村旅游创新创业人才培养。

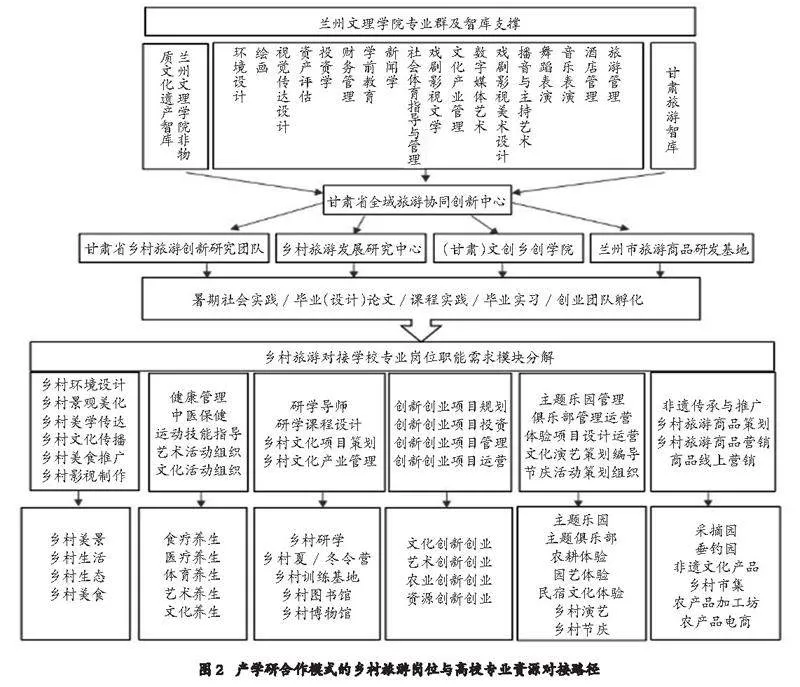

(四)利用高校专业群优势,扩大产学研合作主体资源对接

乡村旅游高质量发展时代,强调乡村旅游业与多产业融合发展[11]。乡村旅游从“吃、住、行、游、购、娱”等传统6要素延伸发展出多种新业态,如乡村康养、乡村研学、乡村生活体验、乡村演艺节庆、乡村非遗手作等[12-14],同时产生了大量的乡村新岗位。乡村旅游高质量发展需要各专业领域的创新创业人才参与进来。以兰州文理学院为例,其梳理出18个与乡村旅游发展相关的专业,并建立新文科专业群。甘肃旅游智库与兰州文理学院非物质文化遗产智库为产学研合作的研究主体,专业群为教学主体,乡村旅游为产业主体;乡村为高校提供专业实践平台,高校则为乡村提供各专业学科智力与技术支持,通过校内各产学研合作平台及各类教学实践载体实现人才培养与乡村新岗位的资源对接(图2)。

(五)优化乡村旅游创新创业机制,保障人才可持续发展

乡村产业化发展趋势下,乡村旅游创新发展包括技术创新、产品创新、市场创新及产业融合等多方面。乡村旅游的参与者从村民单一主体发展到政府、高校、乡村协会、旅游开发企业、旅行社等多主体。乡村振兴与乡村旅游高质量发展趋势下,乡村旅游产业的多元化及创新融合发展需要组织模式的进一步创新。政府及乡村旅游相关部门应制定长效化的乡村旅游产学研合作机制。一是设置乡村旅游专业岗位,接纳旅游相关专业对口学生就业,参照“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶”“特岗教师”等就业服务机制,让产学研合作模式下培养的乡村旅游创新创业人才能够“人岗匹配”,长期扎根并服务于乡村旅游创新发展。二是设立乡村旅游创新创业专项科研项目,以乡村为单位进行申报,高校及企业的产学研合作团队共同参与项目研究和项目建设,实现资源与成果共享。三是建立乡村旅游创新创业学生人才库。乡村旅游智库专家和学生团队形成联动合作机制,为基地建设提供智力支持,同时形成示范案例。专家提供理论和政策指导,学生团队负责乡村旅游创新创业实践活动,乡村旅游基地匹配对应的专家和学生团队。四是政府引导各乡村旅游村设立高校服务乡村旅游产学研合作社群。乡村旅游创新创业学生与务工返乡创业的村民、城市退休返乡新村民、情系家乡的企业家、专家学者等组成乡村社群。乡村应广泛吸纳知识型、技能型、创新型人才,特别是要发挥学生群体的组织力和号召力,聚集企业、高校、行业协会、媒体等联合发挥效力,推动乡村旅游创新发展和专业化管理。五是完善乡村旅游人才保障与激励机制。除了基本的经济、教育、生活、医疗保障政策外,还要建立创新激励机制,包括奖励、培训、资源支持、管理层支持、创新文化氛围营造及创新成果推广等,同时,还应为乡村旅游创新创业人才提供“乡村旅游方向专业学位研究生”教育机会[15],促进乡村旅游创新创业人才可持续发展。

六、结束语

研究表明,产学研合作是高校乡村旅游创新创业人才培养的有效模式,对乡村振兴及乡村旅游高质量发展有积极的促进作用。文章基于乡村发展特点和实际需求,参照创新创业人才核心素养的理论研究,梳理形成乡村旅游创新创业人才核心素养模型,包括价值观、情感态度、专业技能、创新思维、创业精神、实践能力6个维度。同时,以兰州文理学院为例,探讨产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径:一是立足乡村旅游发展需求,创新产学研人才培养理念;二是构建产学研合作人才培养模式,发挥多主体联合培养效应;三是匹配乡村旅游职业需求,细化产学研合作人才培养内容;四是利用高校专业群优势,扩大产学研合作主体资源对接;五是优化乡村旅游创新创业机制,保障人才可持续发展。其中,创新人才培养理念是驱动力,创新人才培养模式是牵引力,创新人才培养内容是承载力,扩大合作资源对接是发展力,优化创新创业机制是保障力,5种力量共同促进乡村旅游创新创业人才发展。

【参" "考" "文" "献】

[1]" 韩团军,尹继武,黄朝军,等.基于产学研合作协同育人项目的高校驱动改革机制研究[J].创新创业理论研究与实践,2022,5(3):64-66.

[2]" 周成厚.加强教育改革力度" 促进“产学研”一体化[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),1992(4):9-15.

[3]" 石贵舟.产学研协同创新驱动下的高校内涵发展研究[J].学术论坛,2016,39(3):150-154.

[4]" 米银俊,崔英德,蔡立彬.产学研合作教育对学生创新能力和创业精神的培养[J].中国高教研究,2000(6):33-34.

[5]" 陈倩,王一涛.地方应用型高校产学研合作模式创新研究:以无锡太湖学院为例[J].中国高校科技,2020"(5):80-82.

[6]" 杨晶晶.新时代一流旅游本科教育:政产学研合作中不断提升和完善[J].旅游学刊,2020,35(5):9-11.

[7]" 熊礼明,薛其林.高校旅游管理专业产学研人才培养模式构建探讨[J].长沙大学学报, 2016,30(6):138-141.

[8]" 李新仓,尹焕晴.乡村振兴背景下农科教融合的农村人才培养制度研究[J].农业经济,2020(2):118-119.

[9]" 樊丽明.创新创业核心素养:理论研究与实践探索" 以上海财经大学为例[J].中国高教研究,2016(10):83-87.

[10]" 陈恒,初国刚,侯建.国内外产学研合作培养创新型人才模式比较分析[J].中国科技论坛,2018(1):164-172.

[11]" 李丹.新发展格局下乡村旅游产业融合发展研究[J].农业经济,2022(9):136-138.

[12]" 李俏,赵天予.乡村振兴背景下农村旅居康养的发展逻辑、限制与展望[J].西北农林科技大学学报"(社会科学版),2023,23(6):115-125.

[13]" 李俏,陶莉.农村康养产业发展的理论阐释、多元实践与政策协同[J].南京农业大学学报(社会科学版),2023,23(3):129-140.

[14]" 王敉敉,蒋杰,王昊禾.乡村振兴视域下乡村研学旅游及乡旅产品开发研究[J].宿州学院学报,2022,37(10):27-32.

[15]" 戴开军,陈帝伊.农林高校面向乡村振兴领域专业学位研究生培养模式研究[J].黑龙江教育(理论与实践),2024,78(3):47-50.

编辑∕陈晶

【收稿日期】2024-04-29" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【修回日期】2024-05-21

【作者简介】马婷婷,女,副教授,研究方向为乡村旅游创新创业教育及文旅产业融合发展研究。

【基金项目】2023年兰州文理学院创新创业教育教学改革研究项目“产学研驱动的乡村旅游创新创业人才培养路径研究”(2023-CX-jxgg-04)