ICT领域涉外标准必要专利诉讼中禁诉令冲突的司法应对

摘 要:作为引领未来科技和实现产业升级的重要战略性技术,ICT技术标准俨然成为各国产业竞争的“利益焦点”和科技创新产业化的重要引擎。禁诉令冲突频发乃当事人趋利避害获取诉讼优势的必然结果。英美国家通过禁诉令等域外长臂管辖的方式遏制中国在5G等关键技术领域的科技创新,是大国科技竞争在知识产权领域的集中体现和发展趋势。在缺少统一有效的国际协调机制背景下,我国应明确FRAND许可费考量因素,从根源上减少FRAND原则的模糊性引发的分歧;健全许可谈判机制引导双方以公平效率为目标朝着达成共识的方向善意谈判;重视国际礼让,避免发生不必要的冲突破坏国际关系和司法秩序,在平衡与协调私人利益与公共利益中寻求公平正义。

关键词:标准必要专利,禁诉令,长臂管辖,FRAND原则,国际礼让

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2025.02.001

0 引 言

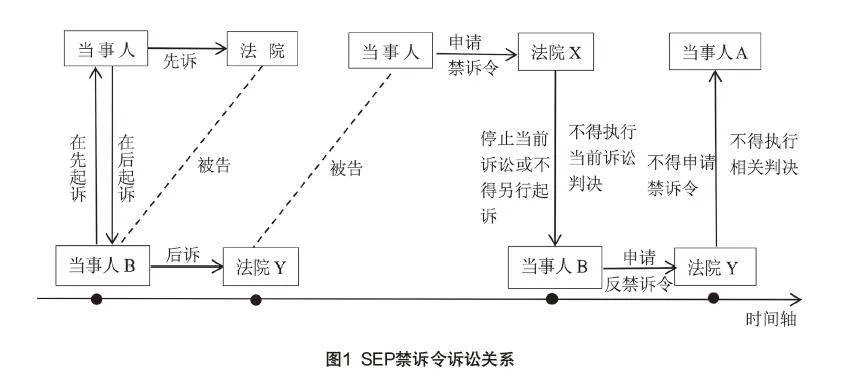

信息通信技术(Information and CommunicationsTechnology,ICT)一直引领科技发展的潮流,是许多大国经济增长、提高产业竞争优势的制胜法宝[1]。近年来,新一代ICT形成了以人工智能、5G、Red Cap技术、物联网为代表的核心科技力量,成为推动产业升级的重大突破口和经济高质量发展的重要引擎,掌控标准必要专利在重点行业和关键领域必然会构成全球化背景下提高国家核心竞争力的重要战略资源[2]。随着国际经济贸易一体化和贸易保护主义抬头,长臂管辖逐渐沦为美欧日等国在高新科技与知识产权领域压制竞争对手、护佑本国产业利益的有效工具。近年来我国逐渐成为ICT领域重要的技术市场,国际竞争优势不容小觑,美欧等国对我国的技术封锁和法律压迫愈发刻薄,为争夺SEP诉讼管辖权肆意颁发禁诉令。可以理解为,“长臂管辖”是欧洲发达国家仰仗其在全球经济、政治、科技等领域的主导地位,将国内法向国际法延伸,通过无限扩张域外管辖权的手段,实现其知识产权政治化的目的。各国企业通常挑选具有优势诉讼地位的法院,禁诉令与反禁诉令的颁发日益频繁,形成反复博弈、针锋相对的对抗局面,标准必要专利禁诉令关系如图1所示。禁诉令冲突所引发的危机已成为危及多边贸易体制的“灰犀牛事件”,如何应对SEP禁诉令冲突,避免其成为阻碍技术创新和行业竞争的桎梏,是亟待解决的现实问题。在这一背景下,研究兼具国际性与本土化的司法应对政策势在必行,本文从根本、路径、目标三个维度构筑应对ICT领域标准必要专利禁诉令冲突的司法方法和分析框架。

1 司法应对之根本——明确FRAND许可费的考量因素

1.1 商业因素

参考可比较协议可以作为确定FRAND许可费的重要方法。标准必要专利持有者与被许可人经过双边协商谈判而达成的许可协议是双方多轮谈判考量多重因素的结果,不仅能反映标准必要专利在市场中的经济价值,也是对许可协议“契约自由”原则的尊重。具体而言:(1)涉案专利曾经获得的许可费。标准必要专利权人曾经就该专利与其他实施者订立的许可协议具有较强的参考价值,但必须综合其他因素予以佐证使对比结果充分体现公平、合理、无歧视原则,在参照之前必须保证拟对比的许可费双方平等协商、自愿谈判达成且已完成支付,同时支付相同数值范围的被许可人数应达到一定程度,能够反映出该数额可以获得普遍认同。(2)许可的范围、计费方式。类似许可特点承担类似的许可费,是遵守“无歧视”原则的体现,但“无歧视”与“无差别”不能混为一谈,只有许可范围、计算方式等特点类似的被许可人才能获得类似的许可费。(3)与涉案专利类似的专利所获得的许可费。适用此因素的前提是证明拟对比协议所涉专利与涉案专利具有相当性。

1.2 技术因素

合理的许可费应当还原专利本身的技术价值,排除专利在纳入标准后额外的垄断价值,根据“价值分配原则”,应当将专利特征价值从产品整体价值中分摊出来。具体的计算公式表示为:许可费=许可费计费基础×许可费费率[3]。关于计费基础,由美国判例法确立的最小可售单元规则(SmallestSalable Patent-Practicing Unit,SSPPU)和整体市场价值规则(Entire Market Value Rule,EMVR)争论不休。在美国司法实践中已将SSPPU作为计费基础适用的一般规则,在中国相关理论研究不甚充分,司法实践也未形成一致共识。经济学中的“锚定效应”解释了SSPPU规则的应用可以避免因过大的许可费基础导致产生与补偿目的相悖的超额损害赔偿。我国包括ICT领域在内的高新技术行业中的许可费大多以整个终端产品作为计费基础,司法实践往往也遵循这一做法,但缺乏可操作性的理论依据和立法规定,因此,可以适当借鉴美国判例法将SSPPU规则作为一般性规则的普适性规定,并结合我国目前的法律实践及行业习惯,在个案中针对具体情况灵活适用计费基础。

1.3 法律因素

法律因素相较前两个因素来说参考意义较小,但也可为许可费的计算、禁令救济等提供一定依据。(1)避免专利许可费堆叠。ICT领域是专利与标准融合的密集产业,一项标准往往有多个专利所支撑,背后存在多个不同的标准专利权人,而这些专利中包含互补型专利,其对标准技术能力的贡献是与其他专利共同结合的结果,传统的自上而下法分别计算各个专利的许可费再相加,可能导致许可费总和超过标准本身的价值,造成许可费堆叠。(2)避免专利劫持与反劫持。专利劫持与反向劫持既是许可费确定的考量因素亦是禁令颁发与否的依据之一,但“是否符合FRAND原则”是“是否构成专利劫持或反向劫持”的判断依据,而“避免专利劫持与反劫持”又是FRAND原则的内在要求,这实质上导致了循环论证[4],因此该因素存在不确定性,缺乏参考意义。(3)专利的有效性和必要性。这是谈及许可费、侵权救济、禁令救济等的基础前提,具有“釜底抽薪”的作用,虽然标准必要专利往往具有较高经济价值,一旦被许可人主张对其存疑,应当优先处理。

2 司法应对之路径——健全许可谈判机制

2.1 谈判初步阶段

与一般的专利许可谈判流程不同,标准必要专利许可谈判采用“先实施标准,后许可专利”的模式,一件设备往往包含众多技术标准,同一技术标准又可能包含多个同族专利包,而权利人通过标准组织对其SEP进行公开声明和披露的内容仅包括专利号、同族专利等浅显信息。因此,在谈判伊始阶段,最优做法是由权利人率先主动接触实施者提出许可要约并披露其SEP包含专利号、同族专利及相应的权利要求在内的基础信息,再由实施者回复是否愿意就某SEP达成FRAND许可,从而就争议点展开双方的谈判。其次,在这个过程中,双方当事人仅处于一个“初步接触”阶段,无须对权利人的披露及实施者的回应作过多要求。最后,在双方进行专利许可磋商之后正式进行谈判之前,应当签署保密协议,但这不应成为权利人提供许可信息的条件,因为这是权利人在此阶段应当承担的义务和风险,况且这些初步公开的专利信息并不涉及商业秘密,不会对其生产经营及专利权造成影响和损失。

2.2 谈判进行阶段

谈判进行阶段是SEP权利人与实施者详细交换商业信息,达成许可协议的关键阶段,双方应当坦诚不公地及时清晰地交流信息、表达立场、说明理由,尽可能地避免发生纠纷。

权利人应当以权利要求清单为主要依据,列举清晰具体的许可条件,并对其合理性说明理由。权利人在该部分中可以就其许可的地域、类型、许可费计算方法等逐一作出详明的解释。实施者针对权利人提出的许可要约应当给予勤勉回应,回复是否接受要约,若有异议及时提出反要约,结合自身经济实力与专利对技术标准的贡献程度等方面给予专利许可费还价,并阐明相当充分的理由。FRAND许可谈判机制应当指引实施者对许可费的确定留下缓和沟通的余地,不要直接拒绝或默示,更切忌贸然提起诉讼。此外,实施者可以聚焦许可条件中的具体争议问题,譬如,若权利人提出许可地域为全球,实施者可主张其业务范围仅为特定的几个法域,力求根据这几个法域的市场情况确定许可费。

2.3 谈判僵局阶段

消解或避免许可谈判僵局的根本是双方当事人朝着缩小分歧达成共识的方向持续努力进行善意谈判。为了谈判的良性运行,交易双方可以就回复期间或下一轮谈判启动时间达成一致的程序性约定,也可以约定就无法统一的分歧提交仲裁居间调解,还可以通过担保来缓和僵化局势。避免出现谈判僵局并不意味着排除双方的诉权,在双方经过多轮谈判始终未达成许可协议时,双方也可在法院的主持下公平有序地展开谈判。诉诸法院行为本身并非过错,但诉讼产生的风险不可否认,要尤为注意禁令的申请与颁发,在司法实践中,禁令的颁发往往是引发禁诉令冲突的直接导火索,权利人极有可能通过颁发禁令威胁实施者接受高价许可条件,在经济法上称为“敲竹杠”,构成“专利劫持”,这样会直接激发实施者通过向另一法域申请禁诉令扭转不平等的许可谈判地位。在诉讼中也存在实施者恶意拖延诉讼,以达到少付或不付许可费的目的,构成“反向劫持”,这就要求法院在对“专利劫持”保持较高警惕的同时,应摒弃SEP权利人与实施者双方谈判地位高下立判的惯性思维,不前置“标准必要专利权人必然进行权利滥用”的“性恶论”妄断[5]。

3 司法应对之目标——平衡个案正义与国际礼让

在司法实践中,双方当事人的逐利动机与法院对司法主权的过度强调往往使禁诉令的签发变得宽松容易。个案正义的实现是一国法院签发禁诉令的重要考量因素和价值指引,英国上议院在具有代表性的司法判例“空中客车案”①中较为深刻地阐述了“正义利益”的法理,只有当域外诉讼对另一方当事人产生“困扰”和“压迫”的情况下,才能签发禁诉令。而在具体司法实践中,各国法院往往更倾向保护本国产业利益和司法主权,对是否造成他国构成不公平待遇持容忍放任的态度,导致“个案正义”易沦为运用司法手段庇佑本国企业利益的幌子。

各国判断“个案正义”系依据其国内法,各个国家无不独立地从本国主权出发制定国际民商事管辖规则,因此“个案正义”的标杆并不能解决跨国平行诉讼中的管辖权冲突,更会造成国际司法秩序紊乱和国际关系的紧张。国际礼让原则可以作为一种司法政策工具,在缓和禁诉令的敌意和攻击性,消弭禁诉令冲突带来的司法僵局的问题上具有救济意义[6]。国际礼让原则要求一国法院在处理跨国平行诉讼司法管辖权冲突时不能单纯考虑国内利益关切甚至一方当事人的个案正义,而应该考虑所有国家的关切[7]。这样有利于我国在全球法域树立威信,可以避免外国法域报复性反制导致本国当事人在域外法院遭受不公平待遇,也有利于国际司法秩序和外交关系的良性发展,实际上更符合我国长远利益。

近年来我国密集的禁诉令实践引发国际范围的广泛关注,在司法管辖激烈冲突的背景下,国际礼让原则的适用显得尤为重要。但是对国际礼让原则的关切并不意味着放弃推行我国的公共政策,不能极端地将其作为前提性条件而拒绝一切禁诉令的签发[8],因为颁发禁诉令在本质上会影响外国法院对司法程序的管辖控制②,因此必然会在一定程度上侵犯国际礼让原则。实质上,单就妨碍外国专利权人在外国寻求救济而言,其原本就是禁诉令的应有之义,本身并不存在什么问题[9],国际礼让原则只是作为法官在个案中行使自由裁量权不可或缺的考量因素和指导性原则,对于禁诉令的签发关键在于综合分析个案正义利益是否超过对国际礼让因素的考量,若是,依然要签发禁诉令。

为了避免造成各国法院之间愈演愈烈的禁诉令与反禁诉令混战,法院不能仅追求个案效果而轻率地签发禁诉令[10],要平衡私人利益与公共政策,既应在考量私人利益的基础上避免“压迫性”“困扰性”诉讼,实现个案正义,也要在应对国际平行诉讼中重视对外国的礼让,避免禁诉令的使用超出捍卫国家公共政策的范围。总之,我国法院需要在私人利益和国家利益的冲突与平衡中寻求公平正义,特别是应在国际关系的层面考量国际司法秩序及国家间的外交关系,最终促进跨国民事管辖权分配国际协调目标的实现。

4 结 语

党的二十大报告明确提出要“健全反制裁、反干涉、反长臂管辖机制”。在大国科技竞争常态化背景下,面对美欧等国对中国核心技术的遏制和狙击,中国应清醒地认识到其背后的政治目的。国际社会以知识产权为核心的科技实力之争导致ICT领域SEP禁诉令的“竞赛”与“对抗”之势愈趋激烈,禁诉令大战似乎将长期持续下去。我国亟需构建为我所用的本土化司法应对框架。健康的国家关系是保持国际秩序和平与稳定的“压舱石”,激进且针锋相对的禁诉策略并不能真正发挥禁诉令息讼止争的预期作用,反而会有损我国司法威信,更不利于ICT行业的整体发展。我国法院签发禁诉令时需要遵循平衡保障个案正义与尊重国际礼让原则的法理,杜绝以经济胁迫和制裁作为解决外交问题的首选方案,将国际礼让原则作为一个司法政策工具,在个案正义与国际礼让之间实现一种动态平衡,有效减少我国颁发禁诉令引起的舆论争议,维护经营主体对本国司法制度的信心。

参考文献

[1]宋建立.我国标准必要专利诉讼中禁诉令制度的构建[J].中国法律评论,2023(1):216-226.

[2]祝建军.我国应建立处理标准必要专利争议的禁诉令制度[J].知识产权,2020(6):25-33.

[3]吴韬,周心怡.FRAND 许可费的计费基础:最小可销售单元(SSPPU)规则及其适用[J].电子知识产权,2022(9):4-17.

[4]张玉蓉,吴文飞.标准必要专利FRAND许可费确定的影响因素实证研究[J].科研管理,2023(2):146-155.

[5]易继明,胡小伟.标准必要专利实施中的竞争政策——“专利劫持”与“反向劫持”的司法衡量[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,50(2):82-95.

[6]黄志慧.我国涉外民事诉讼中禁诉令的法理阐释与规则适用[J].法律科学(西北政法大学学报),2022(5):178-190.

[7]TREVOR C H. International Commercial Litigation Text[J].Cases and Materials on Private International Law, 2020,3(2): 279-280.

[8]宋晓.涉外标准必要专利纠纷禁诉令的司法方法[J].法学,2021,480(11):176-192.

[9]崔国斌.标准必要专利诉讼中禁诉令的适用[J].知识产权,2023(2):41-70.

[10]李宗辉.标准必要专利跨国诉讼中禁诉令的适用标准研究[J].法商研究,2022,39(4):187-200.

作者简介

冯艳艳,博士,副教授,研究方向为知识产权法、法律经济学。

李姿姣,通信作者,硕士研究生,研究方向为知识产权法。

(责任编辑:张瑞洋)