儿童青少年情绪和行为问题共患状况及防治对策

摘要:当前,儿童青少年面临多种情绪和行为问题,如抑郁、焦虑、校园欺凌、网络成瘾等,同时这些情绪和行为问题存在着共患性,影响着儿童青少年的心理健康成长。综合以往研究,分别对情绪和行为问题共患的理论模型、我国儿童青少年各类情绪和行为共患问题现状以及相关影响因素等进行了阐述,并从家庭、学校、社会三个层面提出有针对性的防治建议和对策,以通过综合施策,促进儿童青少年情绪和行为共患问题的改善,助力其身心健康发展。

关键词:情绪和行为问题;共患;心理健康;防治策略

中图分类号:G44文献标识码:A文章编号:1671-2684(2025)03-0004-06

在经济快速发展、各种应激事件频发、人工智能冲击、社会环境复杂多变的时代背景下,儿童青少年各种情绪和行为问题表现出高发、早发的特点。2019年,联合国儿童基金会和世界卫生组织的一项调查报告显示,全球10~19岁的青少年群体中,约20%存在心理健康问题[1];我国17岁以下儿童青少年中,约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题困扰,抑郁、焦虑、校园欺凌、网络成瘾等情绪和行为问题发生率在15%~30%[2],严重影响了儿童青少年身心健康成长以及我国未来人口素质整体提升。

由于受到共同的个人特质、生存环境的影响,各类情绪和行为问题通常都不是单一发生的,而是存在着一定程度的共患性。有研究发现,网络成瘾问题和受欺凌的相关达36.41%,抑郁和焦虑情绪的相关高达76.64%[1]。关于情绪和行为问题共发状况的研究近年来得到研究者的广泛关注。下文将介绍有关心理健康问题共发的理论模型,进而对儿童青少年心理问题的共发状况及影响因素进行阐述,最后提出有针对性的防治建议。

一、情绪和行为问题共患的理论模型

共患或共病(co-morbidity)这一概念最先由美国耶鲁大学流行病学教授范斯坦(Feinstein)[3]于1970年在慢性病领域提出,是指在患者患有某种疾病时,同时患有任何其他类型的疾病。共患包括疾病、障碍或健康问题等多种形式的健康状况。心理学领域与精神医学领域中,心理病理问题常被分为外化问题和内化问题两大类,外化问题以行为问题为主,例如攻击行为;内化问题以情绪问题为主,例如焦虑和抑郁。针对内-内共患和内-外共患的不同类型,研究者提出了不同的理论。

(一)内化问题共患的理论模型

关于内-内共患,如焦虑障碍与抑郁障碍的共患,Axelson和Barmier[4]认为这两类问题同属于内化性障碍,也可称为情绪障碍。从症状和诊断标准上来看,广泛性焦虑症和抑郁症的诊断标准有重合的部分,例如两者都包括疲劳、注意力难以集中和睡眠障碍等症状。有研究发现,30%~63%的焦虑症患者符合并发重症抑郁障碍的标准,由此研究者整理了关于焦虑障碍与抑郁障碍共患的机制,目前有三种假设的心理学模型[4]。

1.三方模型。该模型使用消极情绪、积极情绪和生理上的高唤醒三个维度作为框架,提出抑郁可能与缺乏积极情绪(如愉悦感)有关,心理过度觉醒的增加可能与焦虑有关,而焦虑和抑郁共患的患者消极情绪水平较高。

2.趋近-回避模型。该模型试图将焦虑和抑郁中观察到的情绪与动机的临床缺陷联系起来,提出了两个不同的情感和动机系统——趋近系统和回避系统。趋近系统主要调控对积极、奖励性刺激或情境的趋近行为,与左侧额叶功能有关,主要负责加工积极情绪信息,而重度抑郁症患者的左侧额叶功能较不活跃。回避系统调节行为抑制的动机,与右侧额叶功能有关,主要负责加工消极情绪信息,调控对消极、威胁性刺激或情境的回避行为。右侧额叶的过度活跃可能与焦虑障碍相关。该模型被用于解释焦虑、抑郁等情绪障碍患者的情感和动机问题。例如,在抑郁状态下,个体的接近系统可能受到抑制,导致对积极刺激的反应减弱;而回避系统则可能过度活跃,使个体更容易对消极刺激产生反应。

3.效价-唤醒模型。效价维度代表了情感的正负性质,即愉快或不愉快。它通常用一个范围来表示,从极端的负面(不愉快)到中性,再到极端的正面(愉快)。唤醒维度指的是情感的激活或能量水平,它描述了个体在体验情感时的兴奋或平静程度。同样,它也可以用一个范围来表示,从低唤醒(如平静、放松)到高唤醒(如兴奋、紧张)。该模型强调了焦虑和抑郁唤醒的脑区差异,提出抑郁与负责觉醒的右顶颞脑区活动减少有关,而焦虑则与该区域活动增加有关。

(二)内外问题共患的理论模型

内-外心理问题间的共发也普遍存在[6]。失败模型(failuremodel)认为,个体的外化问题(攻击、反社会行为)会导致内化问题(抑郁)。例如,做出反社会行为的青少年更容易出现抑郁症状,这可能是因为反社会行为使得他们无法发展良好的学业能力和建立良好的社会关系,低下的学业能力和不良的社会关系使他们经历了更多的失败,由此增加了他们对于内化问题的易感性[7-8],从而表现出抑郁等情绪问题。另外一个模型——表现模型(acting-outmodel)认为,内化问题会通过外化问题表现出来,有些儿童青少年会通过外化问题(例如攻击、易怒、逃学等行为问题)来表现他们的抑郁情绪等内化问题[9]。

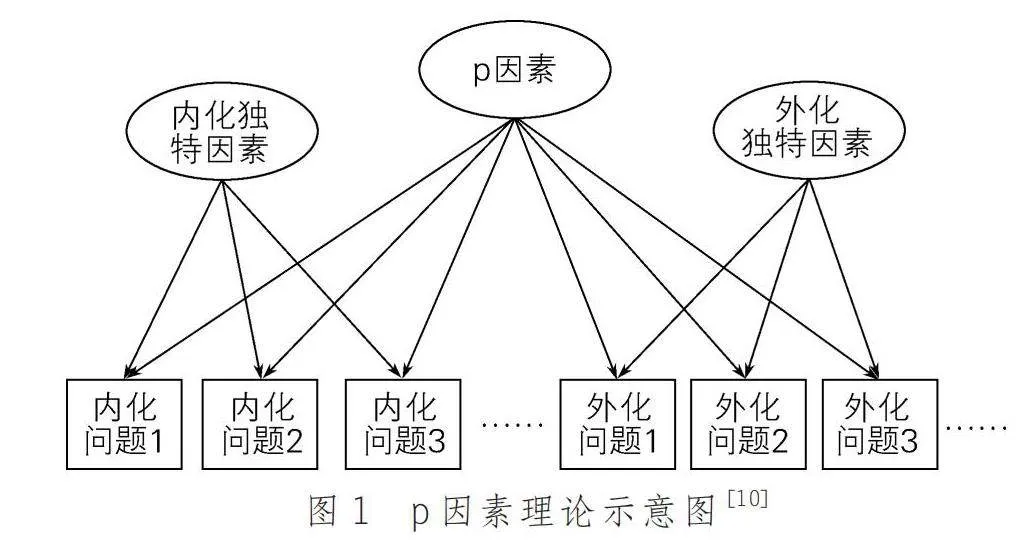

卡斯普(Caspi)等于2014年在智力的二因素理论基础上提出了内外化心理病理的p因素理论[11]。智力的二因素论将智力划分为普通因素(G因素)和特殊因素(S因素),认为人类的智力是由G因素和S因素共同决定的。p因素理论认为,个体的内外化心理病理问题的成因并非是单一的,而是可以由两种核心因素共同解释:一种是一般因素,也称之为p因素(generalpsychopathologicalfactor);另一种是那些与特定问题相关的独特因素,即s因素(specificfactor)。p因素就像是一个“开关”,是个体产生心理病理问题的普遍原因,代表着心理病理问题产生的潜在倾向,各类内外化心理病理问题都在一定程度上受到p因素的影响,在这个维度上得分越高,个体的障碍、大脑功能受损等方面也就越严重。除了p因素,各种心理病理问题还受外化或内化问题相关的独特因素影响[10]。在p因素和独特因素共同作用下,个体可能表现出不同的内化或者外化问题,或者出现共患问题。

二、情绪和行为问题共患状况

通过文献梳理和分析发现,已有研究较为普遍地关注儿童青少年焦虑-抑郁的共患(ComorbidityofAnxietyandDepression,CAD)状况及其与行为问题的共患状况。焦虑和抑郁作为两类普遍发生的情绪问题具有较高的共患率,且共患者比单一情绪障碍者面临更多适应性问题和社会功能损害。同时,网络成瘾和欺凌行为作为当前儿童青少年群体中的突出行为问题,也与CAD存在关联。特别是网络成瘾与抑郁、欺凌和自杀倾向等多种类型问题的共患愈发受到关注。这些不同类型问题间的共患现象对儿童青少年的身心健康具有更严重的负面影响。以下结合文献,分别对焦虑-抑郁共患、其他行为问题间的共患研究进展进行阐述。

(一)焦虑-抑郁共患

CAD作为精神医学领域十分常见的共患类型,可以从分类与维度两个角度进行定义:分类定义为个体同时患有精神疾病诊断与统计手册(DSM)或国际疾病分类(ICD)诊断的重度抑郁症与焦虑症;维度定义为个体同一时期的焦虑症状和抑郁症状符合相应的筛查量表检出标准[5]。

早在2005年,就有研究探究临床患儿中焦虑与抑郁共病的发生率和行为特点,研究者共在门诊收集到31例符合焦虑障碍和抑郁障碍诊断标准的5~17岁共病临床病例,使用儿童行为量表(CBCL)、儿童焦虑性情绪障碍筛查表(SCARED)、儿童抑郁障碍自评量表(DSRSE)等对共病儿童进行精神障碍评定后发现,共病患儿比单一障碍患儿面临着更严重的内化性问题和外化性问题,社会功能损害也更明显[12]。此后,研究者将研究对象拓展至正常群体儿童,一项对565名2~6年级小学生焦虑-抑郁共患现象的调查发现,有30.71%的焦虑性障碍儿童合并抑郁,44.33%抑郁障碍儿童合并焦虑。与临床结果类似,该研究还发现,CAD儿童的内化性问题比单纯焦虑或抑郁儿童更严重,且自我意识水平更低[13]。

后续有研究者将被试的样本数量和年龄范围进一步扩大。马静[14]对3965名11~18岁儿童青少年进行调查后发现,抑郁伴焦虑者占总抑郁症状人数的55.3%,与抑郁不伴焦虑的学生相比,抑郁伴焦虑的学生表现出更高的抑郁水平,并且表现出更多的品行问题、注意多动缺陷问题及同伴相处困难。另一项研究对1000名8~14岁小学生进行焦虑障碍筛查,并对筛查出的儿童进行抑郁障碍诊断,结果共筛查出14名CAD儿童,焦虑障碍儿童中抑郁障碍的发生率为11.7%(14/120)[15]。一项针对大学生的研究发现,表现出焦虑、抑郁共病症状的学生占18.4%,家庭经济条件差的大学生,其焦虑、抑郁共病症状的检出率高于家庭经济条件好的大学生[16]。另一项有关大学生焦虑和抑郁共病症状的研究报告了16.9%的共患检出率[17]。

随着CAD研究在儿童青少年领域的深入,有研究者将其他群体或个体因素加入研究中。一项研究选取89名留守儿童进行问卷调查,结果显示共患检出率为22.2%,与非留守儿童相比,留守儿童的焦虑、抑郁及两者共患情况更严重[18]。

虽然上述各项研究由于年龄、样本规模等原因得出的焦虑-抑郁共患率不同,但是均表明我国儿童青少年存在一定程度的焦虑-抑郁共患问题,且共患儿童青少年比单一情绪障碍者(只存在焦虑或抑郁)表现出更多的社会功能损害、品行问题、注意多动缺陷问题、人际交往问题等。

(二)情绪-行为问题共患

当前,网络成瘾(InternetAddictionDisorder,IAD)和欺凌(bullying)是儿童青少年群体中最为普遍的外化行为问题,严重危害着这一群体的身心健康和学业发展。网络成瘾是指在无成瘾物质作用下,对互联网使用冲动的失控行为,表现为过度使用互联网后导致明显的学业、职业和社会功能的损伤;诊断网络成瘾障碍,持续时间是一个重要标准,一般情况下相关行为至少持续12个月才能确诊。儿童青少年是网络成瘾的高危群体,可能引发焦虑、抑郁等心理健康问题[19]。袁雯、蒋家诺和秦阳等[20]研究调查了内蒙古地区学生网络成瘾和抑郁的流行现状,于2017—2021年分别选取了631771528180871180和89932名10~24岁学生,使用网络成瘾量表和流调中心抑郁量表(CES—D)判定其网络成瘾和抑郁情况,发现网络成瘾和抑郁共发的检出率保持在1.8%~2.5%,并且网络成瘾与抑郁间存在线性和非线性关联,这种关联在不同性别、地区、学段中均存在。修丽[21]采用自填式焦虑、抑郁及网络成瘾量表,调查37506名初一到高三学生的焦虑、抑郁及网络成瘾水平,结果发现,1468名学生检出CAD,检出率为3.91%,并且CAD与中学生网络成瘾之间存在关联性。

此外,近年来时有发生的校园欺凌现象也引起了社会各界的广泛关注。欺凌是指强势个体(或群体)对弱势个体(或群体)持续施行的、故意的攻击性行为。欺凌行为主要包括三种形式,即身体欺凌、语言欺凌和关系欺凌,长期受欺凌的儿童容易出现自杀倾向[22]。在PISA2015测试中,中国四省(市)学生受欺凌指数为0.10,明显高于韩国(-1.44)和日本(-0.21)两个国家的平均水平;并且中国四省(市)15岁在校中学生中有22.5%的学生遭受过至少一种校园欺凌,略高于平均水平(18.7%)[23]。邵志晓、耿修来和邹金婷等[24]为了解中学生校园欺凌和自杀倾向共发与成瘾行为间的相关性,对海南省6654名中学生进行了匿名问卷调查,结果表明,海南省中学生校园欺凌和自杀倾向共发率为8.00%;Logistic回归分析结果显示,初中生、留守学生易共发校园欺凌和自杀倾向,且有成瘾行为的中学生校园欺凌和自杀倾向共发的可能性更高。随着信息技术的发展,互联网与电子设备的使用程度提高,伴随而来的是一种新的欺凌类型——网络欺凌(cyberbullying)。一项对初一至高二学生网络受欺负与身体、言语、关系受欺负的共发性的研究发现,中学生网络受欺负与传统受欺负具有较强的共发性,尤其是言语、关系受欺负,并且欺负类型的共发性越强,抑郁和自杀意念越严重[25]。

近年来,有研究者开始关注儿童青少年网络成瘾与焦虑、抑郁、欺凌、成瘾等多种情绪和行为问题的共发,发现网络成瘾与遭受过欺凌的儿童青少年的抑郁与自杀倾向更高,网络成瘾与抑郁、欺凌、自杀意愿等多种类型的共患问题值得进一步关注。

三、影响情绪和行为问题共患的相关因素

情绪和行为问题的共患受到个人特质、风险环境、负性生活事件等个体层面和环境中风险因素影响。以下结合已有研究对主要影响因素进行分析。

(一)个人气质特点

一些内化问题和外化问题共发的研究表明,气质因素在儿童青少年发展的各个阶段都起着重要影响。在婴儿期,具有高愤怒/沮丧情绪的婴儿比其他婴儿更有可能出现内外化共发的问题[26],气质类型为困难的儿童更容易出现慢性的共患问题[27]。以上研究说明气质因素是儿童青少年内外化问题共发的重要个体因素。

(二)家庭风险环境

在针对低幼儿童的研究中发现,家庭冲突程度较高、母亲焦虑/抑郁症状加重以及母亲年龄较小的婴儿出现共发问题的风险更大[26]。同时低社会经济地位、非双亲家庭与压力生活事件经历也影响着个体内外化问题的共发[28]。另有研究表明,父母患有抑郁症,其子女患早发性焦虑症和抑郁症的风险高于正常父母的子女,并且家庭环境在低水平焦虑症状和恶劣心境中起着重要作用[29]。

(三)不良生活方式

一项对儿童青少年24小时活动行为与焦虑-抑郁共患问题关系的研究发现,儿童青少年睡眠时间与焦虑-抑郁共患风险有负相关,睡眠时间的减少与焦虑-抑郁症状共发风险的提高有关,而久坐行为时间增加与焦虑-抑郁共患发生风险有正相关,久坐时间增长与抑郁、焦虑症状共发风险增加有关[30]。上述研究提示,日常活动、体育运动以及睡眠习惯等会影响焦虑-抑郁共患,由此可以得出,养成健康的生活习惯有助于预防情绪问题的发生。

(四)大脑信息加工方式异常

研究发现,那些诊断为焦虑、抑郁以及焦虑-抑郁共病的人群和正常人群的情绪加工过程存在差异,前者更倾向于将模棱两可的情况解释为消极的或威胁的[31]。此外,患有焦虑症或抑郁症的人群中存在与感知和情绪调节相关的神经回路功能障碍,健康儿童和焦虑、抑郁的儿童在处理恐惧和中性面部表情时,大脑杏仁核的反应存在差异,其中,焦虑、抑郁的儿童对情绪刺激均表现出非典型的反应:相比一般儿童,患有焦虑症的儿童在看到恐惧面孔时,杏仁核区域表现出过度的杏反应,而患有抑郁症的儿童对这些面孔的反应减弱[32]。此外,伏隔核(nucleusaccumbens,NAc)一直被认为是调节个体诸多行为,尤其是与抑郁和成瘾相关行为的关键脑区。一项针对成瘾行为与情绪问题共病的神经机制的综述汇指出,NAc通过调节神经回路和分子信号的变化,在抑郁和成瘾行为共病中起到了潜在中介作用[16]。

四、情绪和行为问题共患的防治对策

了解各类情绪和行为问题的共发状况,分析共发背后的影响因素,对于识别不同问题间的共性特征,进而有针对性地开展靶向干预具有重要意义。结合《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》中提出的“坚持系统治理,健全多部门联动和学校、家庭、社会协同育人机制”[33]原则,以下从家校社协同层面对有效防治儿童青少年情绪和行为问题及共患问题提出相应建议。

(一)家庭层面

首先,创设健康的家庭环境。家庭是儿童青少年成长的重要场所,家长应创设温暖、和谐、支持性的家庭环境,关注孩子的情感需求。有研究显示,不良的亲子关系会提高孩子内外化问题共发的风险,因此家长需要与孩子建立良好的亲子关系[34]。其次,家长应提高家庭教育技能,例如学习关于儿童心理行为问题的相关知识,避免因不正确的教育方式导致儿童出现焦虑、抑郁与行为问题等[35]。再次,提升情绪管理技能,引导孩子学会有效地管理和表达情绪。最后,指导孩子合理安排学习与生活,避免过度疲劳。此外,研究表明,运动对CAD的干预具有重要作用[36]。因此,家长应鼓励孩子多参加体育活动等,及时缓解压力、放松身心。

(二)学校层面

学校管理者应当深刻认识到学生心理卫生的重要性,并积极致力于优化校园心理环境。构建一套完善的心理健康促进机制,如设立心理辅导室,为学生提供专业的心理咨询服务。此外,加强心理健康教育,如开设心理课程,引导学生了解并识别情绪与行为问题的各种表现并掌握有效的应对策略。加强家校合作,家校应保持密切沟通,共同关注孩子的情绪和行为问题。学校可定期组织家长培训,提高家长的心理健康教育水平。

(三)社会层面

社会层面应优化社会心理服务,加强专业队伍建设,培训心理卫生专业人员,开设心理卫生专科门诊,提高专业人员对儿童青少年情绪和行为问题及共患问题的警觉性,做到有问题早发现、早干预。建立社会支持网络,学校、社区和社会组织加强合作,为儿童青少年提供必要的帮助和支持。例如,设立心理咨询热线、举办心理健康讲座等。

综上所述,儿童青少年的情绪和行为问题具有多样性、复杂性的特点,往往由多种因素共同引发,包括学业压力过大、家庭环境不佳以及社交困难等。情绪和行为共患问题的防治要从多角度考虑,采取综合防治措施,发挥家庭、学校、社会的协同作用。家庭是孩子成长的摇篮,应为孩子提供温暖和支持;学校应加强心理健康教育和心理干预;社会则应创设一个包容、和谐的环境,为儿童青少年提供必要的支持和帮助。三者应加强沟通与协作,共同促进儿童青少年情绪和行为问题的改善。

参考文献

[1]联合国新闻.世卫组织和儿基会发布指南推动改善儿童和青少年的心理健康问题[EB/OL].http://news.un.org/zh/story/2024/10/1132396,2024-10-9.

[2]邓希泉,李倢,周宇香.中国青年发展统计报告(2020年)[J].当代青年研究,2021(1):26-32.

[3]FeinsteinAR.Thepre-therapeuticclassificationofco-morbidityinchronicdisease[J].JournalofChronicDiseases,1970,23(7):455-468..

[4]AxelsonDA,BarmierB.Relationbetweenanxietyanddepressivedisordersinchildhoodandadolescence[J].DepressAnxiety,2001,14(2):67-78.

[5]ChoiKW,KimYK,JeonHJ.Comorbidanxietyanddepression:Clinicalandconceptualconsiderationandtransdiagnostictreatment[J].AdvancesinExperimentalMedicineandBiology,2020(1191):219-235.

[6]张良,柳霖,纪林芹,等.儿童青少年内外化心理病理问题“共发”现象研究现状与展望[J].心理科学,2022,45(1):219-226.

[7]CapaldiD,StoolmillerM.Co-occurrenceofconductproblemsanddepressivesymptomsinearlyadolescentboys:Predictiontoyoung-adultadjustment[J].DevelopmentandPsychopathology,1999,11(1):59-84.

[8]EvansSC,FitePJ.Dualpathwaysfromreactiveaggressiontodepressivesymptomsinchildren:Furtherexaminationofthefailuremodel[J].JournalofAbnormalChildPsychology,2018(1):1-13.

[9]LesseS.Depressionmaskedbyacting-outbehaviorpatterns[J].AmericanJournalof"Psychotherapy,1974,28(3):352-361.

[10]ThepFactor:Onegeneralpsychopathologyfactorinthestructureofpsychiatricdisorde-rs?[J].ClinicalPsychologicalScience,2014,2(2):119-137.

[11]马玉鑫,张良,蔡晴雨,等."p因素理论视角下内外化心理病理问题共发研究述评[J].心理科学,2023,46(6):1352-1359.

[12]苏林雁,刘军,苏巧荣,等.儿童青少年焦虑与抑郁障碍共病的临床研究[J].中华精神科杂志,2005,38(4):214-217.

[13]苏林雁,高雪屏,金宇,等.小学生焦虑抑郁共存的现状调查[J].中国心理卫生杂志,2006(1):1-4.

[14]马静.长沙市中学生抑郁伴/不伴焦虑的调查及青少年重性抑郁障碍特定基因-基因、基因-环境交互作用研究[D].长沙:中南大学,2010.

[15]姜静,常少华,王焕秋.小学生焦虑抑郁障碍共病情况的相关分析[J].临床合理用药杂志,2016,9(31):102-103.

[16]曲杨,伍晓艳,陶舒曼,等.大学生手机依赖与焦虑抑郁共病症状的关联[J].中国学校卫生,2021,42(12):1842-1846.

[17]王萌,陶舒曼,杨娅娟,等.大学生体力活动变化与焦虑抑郁共病症状的关联[J].卫生研究,2023,52(4):554-560.

[18]崔晶,辛志宇,马龙,等.哈尔滨市留守与非留守小学生焦虑、抑郁和共患情况及其影响因素调查[J].中国儿童保健杂志,2018,26(7):758-761.

[19]纪文博,陶然.儿童和青少年网络成瘾现状及影响[J].中国实用儿科杂志,2014,29(7):501-505.

[20]袁雯,蒋家诺,秦阳,等.内蒙古地区学生网络成瘾与抑郁症状的共发趋势及关联[J].中国学校卫生,2023(9):1294-1298.

[21]修丽.安徽省中学生焦虑抑郁共患现况及与网络成瘾的关联研究[D].合肥:安徽医科大学,2023.

[22]盖笑松,方富熹.我国校园欺侮问题的现状与对策[J].东北师范大学学报,2003(4):136-141.

[23]黄亮,赵德成.中学校园欺凌:现状、后果及其应对策略——基于中国四省(市)与OECD国家数据的研究[J].现代教育管理,2018(12):102-106.

[24]邵志晓,耿修来,邹金婷,等.海南省中学生校园欺侮和自杀倾向共发及与成瘾行为的相关性[J].中国学校卫生,2024,45(4):565-569.

[25]黎亚军.青少年网络受欺负与传统受欺负的共发性[J].中国临床心理学杂志,2015,23(2):346-349,353.

[26]EdwardsRC,HansSL.Infantriskfactorsassociatedwithinternalizing,externalizing,andco-occurringbehaviorproblemsinyoungchildren[J].DevelopmentalPsychology,2015,51(4):489-499.

[27]FantiKA.Trajectoriesofpureandco-occurringinternalizingandexternalizingproblemsfromage2toage12:Findingsfromthenationalinstituteofchildhealthandhuman"developmentstudyofearlychildcare[J].DevelopmentalPsychology,2010,46(5):1159-1175.

[28]JohnsonD,MclennanJD,HeronJ,etal.Therelationshipbetweenprofilesandtransitionsofinternalizingandexternalizingsymptomsinchildrenandsuicidalthoughtsinearlyadolescence.[J].CambridgeUniversityPress,2020(15):2566-2574.

[29]WarnerV,MufsonL,WeissmanMM.Offspringathighandlowriskfordepressionandanxiety:Mechanismofpsychiatricdisorder[J].JournaloftheAmericanAcademyofChildandAdolescentPsychiatry,1995,34(6):786-797.

[30]程金群.青少年24小时活动行为与抑郁、焦虑及抑郁焦虑共病症状的关联研究[D].广州:广东药科大学,2022.

[31]LadouceurCD,DahlRE,WilliamsonDE,etal.Alteredemotionalprocessinginpediatricanxiety,depression,andcomorbidanxiety-depression[J].JournalofAbnormalChildPsychology,2005,33(2):165-177.

[32]ThomasKM.Amygdalaresponsetofearfulfacesinanxiousanddepressedchildren[J].ArchivesofGeneralPsychiatry,2001,58(11):1057-1063.

[33]中华人民共和国教育部.教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202305/t20230511_1059219.html,2023-04-27.

[34]王徐志.儿童青少年期内外化问题的共发及亲子关系和友谊质量的影响[D].济南:山东师范大学,2024.

[35]VachonDD,KruegerRF,RogoschFA,etal.Assessmentoftheharmfulpsychiatricandbehavioraleffectsofdifferentformsofchildmaltreatment[J].JamaPsychiatry,2015,72(11):1135-1142.

[36]GabrielleB,RobertS,Sally-AnneW,etal,Doexercisetrialsforadultswithdepressionaccountforcomorbidanxiety?Asystematicreview[J].MentalHealthandPhysicalActivity,2020,18(1).

编辑/于洪终校/石雪