寻找“失落的乡村儿童生活”的小学语文单元主题教学的实践与思考

【摘要】统编版小学语文教材“双线组元”的课程编排体系适合教师设计真实而有意义的大任务,让学生经历完整的学习过程。文章以统编版语文六年级下册第一单元为例,板块成链,立足于单元视域的素养提升,多元关联,使得中华传统民俗文化和学生的生活有机融合,从而有效落实单元语文要素。

【关键词】单元主题教学中华民俗文化任务驱动

乡村有着大量的非物质文化遗产,这些文化也是中华优秀传统文化的重要组成部分,寻找“失落的乡村儿童生活”就是通过重现田园耕作的乡村生存环境和生产、生活方式,从而保护、传承并创新发展各民族各区域的优秀传统文化。本文以统编版语文六年级下册第一单元为例,旨在构建语文单元主题教学新样态,还原乡村儿童的生活情景,增强儿童的乡村记忆和家国情怀。

一、精选阅读文本,构建“主题群”

单元主题,就是要帮助学生找到“求同存异”的线索。那么,六年级下册第一单元的四篇课文是如何详写主要部分的?这就需要教师发现文本功能间的前后关联。经过分析,发现这组课文都是通过描写节日习俗体现其与人们生活的关系,也都运用了详略得当的方法来体现节日习俗文化。精读课文《北京的春节》《腊八粥》主要是建构表达方法,指向详略表达效果,在品读语言中体会作家的语言风格以及节日习俗与人们生活之间的联系。《古诗三首》重在引导学生积累、感受节日民俗的独特情感,略读课文《藏戏》则是让学生了解民俗曲艺、丰富审美视域,最后以“习作:介绍家乡的风俗”作为单元学习效果呈现,整合语文园地的相关内容。

教师可以通过比较等方式,从不同作者、不同视角引导学生在阅读中感悟一个节日或一个习俗与人们生活的关系。《北京的春节》链接课后的《除夕》,选用冰心的《童年的春节》作为互文,有助于学生建立跨时空思维。学习《腊八粥》,可选用冰心的《腊八粥》、梁实秋的《粥》、周绍良的《记腊八粥》和王蒙的《我爱喝稀粥》组成的非连续性文本,让学生感悟腊八的民俗风情。学习《古诗三首》,可选用王安石的《元日》、边贡的《午日观竞渡》、欧阳修的《生查子·元夕》、杜牧的《九日齐山登高》进行拓展,让学生从诗人的角度感受不同的节日习俗。《藏戏》可以选用贾平凹的长篇小说《秦腔》以及《中国古代戏曲故事》作为互文,探究民间艺术与人们生活的关系。

结合陈玉新主编的《中国人的传统节日》,在单元教学后开设整本书阅读指导课,能夯实单篇到整体的思维建构,从而培养学生阅读整本书的习惯。教师应链接整本书阅读,确立相应的任务群,帮助学生建立广阔的时空背景,以及形成跨地域、跨时空的独特视角,让学生明白从古到今,节日习俗的取舍与生活节奏的变化和社会的发展都有着密不可分的联系。

二、优化主题情境,设计学习任务

教学内容的整合需要基于教材,基于学生成长,教师应寻求学生言语经验和文本内容的契合点,指引学生通过各类语言实践活动,引发学生的共鸣,建立民风民俗与生活之间的“关系”逻辑。

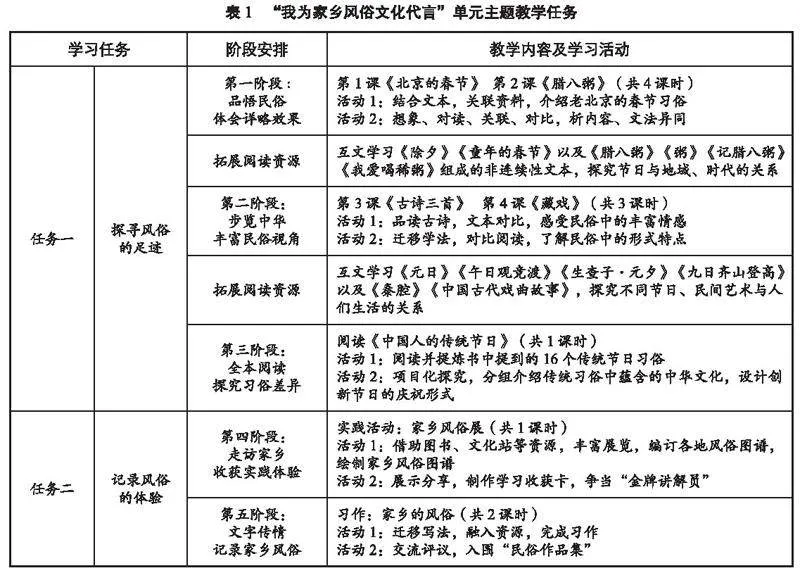

为了达成教学目标,同时引导学生在语文实践中学语文、用语文,教师依据单元目标和内容,优化单元原有主题,确定了“我为家乡风俗文化代言”这一主题,让学生关注家乡的民风民俗,传承中华优秀传统习俗。同时设计了“社区文化站招募民俗讲解员”这一真实情境,以此为单元任务驱动,巧妙链接文本情境与学生的生活情景,将单元主题情境描述为:“听到鞭炮声,看到红‘福’字,我们就想到了春节;尝到香甜的腊八粥,就想起了亲人;提起面具,就能想到各具特色的戏剧。每一个节日习俗,都是地域、时代的代言,凝聚着当地的政治经济、文化宗教、生活方式等,与人们的生活密切相关。社区文化站正招募民俗讲解员,让我们一起走进第一单元,看看作家是如何介绍节日风俗的,一起向大作家们学学讲解妙招。”以“讲解”作为主要的语文实践方式来统领整个单元的学习,将讲解什么民俗、具体介绍哪些内容和如何介绍这三个问题贯穿单元学习的始终,并把本单元的学习划分为五个阶段,如表1所示。

三、聚力思维整合,创新单元学教方式

本单元主题为民风民俗,虽然课文中涉及了生活中的节日习俗,但是碎片化的知识无法让我们深入了解节日习俗与人们的生活关系。单元主题教学通过听、说、读、写等语文实践活动,指向知识的探究与发现,形成自己的知识结构。首先将《北京的春节》中描写的除夕场景和课后“阅读链接”中的片段进行对比,感受两者在语言风格、民俗内容和写作视角等方面的不同,从而了解不同地区过除夕的民俗习惯。然后将《北京的春节》与《腊八粥》进行多元对比,这两篇课文都体现出人们对春节的企盼和对美好生活的追求。从内容上来说,《北京的春节》详细描述了最能体现北京春节特点的“腊八”“腊月二十八”“除夕”“初一”“元宵节”,描写了北京春节的民俗知识,而《腊八粥》以八儿的视角,主要写了等粥和喝粥的内容,重点写了等粥的过程;从角度上来说,前者按时间推进描绘了城市现象,后者依照心情线索记录了家庭生活情趣;从语言表达风格上来看,老舍的文章语言充满着浓浓的“京味儿”,而沈从文的语言则是那么亲切自然。

通过学习这两篇课文,再回看本单元的任务“社区文化站招募民俗讲解员”,学生就会明白作为讲解员,既要以“旁观者”的角度介绍民俗,又要以“参与者”的视角融入民俗。再将对比阅读的方法延伸到《北京的春节》《腊八粥》这两篇课文和《古诗三首》,又会发现内容上它们是从一个节日民俗走向多个节日民俗,情感上它们是从单一的期盼之情走向思乡、思念亲人等多种真挚情感。最后把前三篇课文看成整体和略读课文《藏戏》进行对比,发现描写内容是从节日民俗走向曲艺风俗。通过发掘文本功能,在对比中丰富表达角度,拓宽审美视域,铺垫单元习作,从而让学生感知中华民俗的多元化。

为了让学生了解课文的详略安排及其效果,体会详写的好处,教学《北京的春节》时,教师引导学生自主研读并联系生活实际,想一想:作者详写腊八、腊月二十三、除夕、初一、正月十五这五天的方法和目的是什么?学生联系课前查阅的背景资料,了解到本文写于1951年,时逢中华人民共和国刚刚成立,人民生活逐渐走向美好,作者详写腊八粥的食材丰富和腊八蒜的色味双美,是为了体现民俗美食背后所蕴含的民族自豪之情。老舍先生就是通过不同的民俗内容写出了各自的特点,传递出文化寓意,此时引发认知冲突:还有这么多丰富的春节风俗,作者为什么只详写文中这些内容呢?教师引导学生将生活与文本建立联系,在关联中感受详略的效果,重构篇章布局经验。此时,再将单元驱动任务与课文内容进行对接,学生就能明白有详有略地讲述才能突出民俗特点,令听者印象深刻。

学习《腊八粥》一文,基于前文的学习经验,学生能够自主分清作者详写的是等粥,略写的是喝粥。为了探究作者的详写方法,师生通过共读,将猜粥和看粥建立联系,读的是猜粥和看粥,真正品味的却是语言的味道:一品语言的精确味,从动作描写中读出人物心情,再现当时画面;二品语言的乡土味,体悟语言的乡土气息,感受浓浓的乡愁;三品语言的传神味,八儿的淘气可爱跃然纸上,呼之欲出。教师适时提问:“既然八儿的猜测全对了,作者为什么还要把猜粥和看粥这两个段落重复写呢?”纵观全文,作者将人物和民俗美食彼此交融来写,猜粥源于生活的猜想,看粥源于观察的发现,越是想体现腊八粥美味诱人的特点,就越要突出孩童焦急万分的心情,由此传递出浓厚的家庭温情。这种学思结合的方式,使得学生在语文学习实践中强化感知体验。

接着,顺势进入单元任务二中的第一个活动“家乡风俗展”,通过搜集广泛的学习资源,将“传统节日”“主要活动”“风俗由来”等多个维度的内容进行思考和整合,为本单元习作提供素材,并以学习小组为单位,探寻多样的民俗类别,结合图谱绘制、风俗活动讲述、民间故事会等不同的展示形式,将读中明详略转化为讲中有取舍。通过自评、互评、师评等方式关注学生的学习和成长,最终部分学生脱颖而出,入围社区文化站讲解员,为来往游客介绍家乡风俗文化,让人们感受到不一样的风土人情。

当然实践活动终归要服务于表达,在任务二“记录家乡风俗”的学习中,学生先借助课前的学习任务单,从生活中的习俗入手,进一步丰富家乡民俗的选材视角,之后根据表达重点确定内容上的详略并完成习作提纲。具体该怎样写这种民俗呢?可以将单元课文和单元习作中提供的两种习作思路进行联系,在篇章布局、行文顺序、语言风格等方面都可以迁移运用,最终学生落笔成文,借文字抒发乡情。这样的学习实现了从单篇到整本、从课堂到生活实践的迁移,能促进学生深层次的思考。

总之,“双减”背景下的单元主题教学基于学生发展,融合活动任务,将文本作为详略效果的认知形式,将讲解作为口头表达的实践平台,将习作作为实践转化的效果呈现,在单元中形成素养发展的“联结链”。同时,在文本与文段、文本与生活、阅读与表达等多元关联中,多视角感受民俗魅力,多层次体会详略效果,有助于学生学有所思、学有所得,从而发展逻辑思维、浸润民俗文化。

【参考文献】

[1]杨静,刘春.在大任务中实现文化的传承与理解[J].小学教学设计,2021(4).

[2]闵慧.撬动语文学习方式转型的大任务教学设计[J].小学语文教与学,2021(6).

[3]周秀萍.单元整体教学中深度学习的指导路径与策略[J].小学语文教与学,2021(5).

[4]李海华.大单元教学,抵达“文道结合”的佳境[J].小学教学设计,2021(7).