让思辨与鉴赏打开古诗教学的另一扇窗

【摘要】新课标“发展型学习任务群”对学生学习语言过程中思维发展和欣赏评价能力提出了新的要求:“文学阅读与创意表达”和“思辨性阅读与表达”。小学中年级古诗教学目标的“素养”性、教学评价的“鉴赏”性,是古诗教学中一个全新的探索,也是达成教学新要求的重要途径。

【关键词】思辨古诗鉴赏真实情境核心素养

新课标提出“文学阅读与创意表达”和“思辨性阅读与表达”这两个学习任务群概念,是对学生思维不平衡发展的回应,也明确了文学活动育人的价值定位、内容要求,是对传统的语文教育目标的完善和纠偏。

一、教学目标:由单一目标走向综合目标

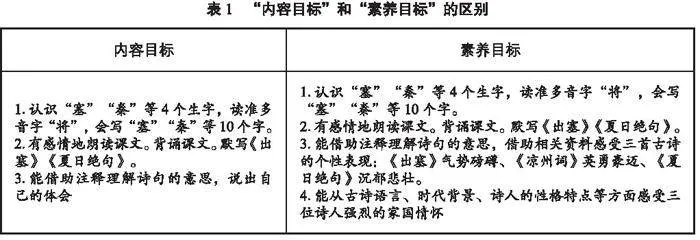

课堂教学活动的起点和终点其实就是教学目标,而学生素养的形成效果与教学目标紧密相连。但是,很多教师对教学目标的认识不够深刻,往往只是对教学内容、教学环节的认识与反映,然后融入一些学习方法、过程和情感态度与价值观的关注,而对于体现语文核心素养的语言现象的认识与鉴赏以及思维品质的形成与发展,却较少涉及。这就导致语文课程的教与学的深度、高度、广度不够。所以,在新课标“学习任务群”理念下的课堂教学目标,必须由单一走向综合。本文以统编版语文四年级上册第七单元《古诗三首》为例,阐述单一的“内容目标”和综合的“素养目标”的区别及制订“素养目标”的重要性。(表1)

从表1可以看出,本堂课的教学目标在“内容目标”的基础上,做了相对应的“加法”,如融入对古诗创作特点的感受、体会、评析与思辨;又做了“深耕”,如发掘文本的语言价值、创作背景,让学生深入诗人创作内心,感受古诗的内涵与魅力。

二、教学过程:由“碎片化”走向“主题式”

新课标指出,任何一个学习任务群,除了要有共同的目标以外,还必须有一个明确的主题,以此主题来串联、统领各个单篇文本或多篇文本的教学,也就是我们常说的——单元主题。《古诗三首》所在的单元主题是“天下兴亡,匹夫有责”。也就是说,本单元的单元主题就是家国情怀。《古诗三首》所体现的情感主线就是浓浓的爱国情怀,与单元主题相互呼应。于是,在“家国情怀”主题统领下,笔者设计了如下学习任务。(表2)

本次设计以单元主题“家国情怀”串联了三个学习任务,让学生在生动的情境中,在真实的教学任务探究中,达成了教学目标,提升了语文素养。

(一)学习任务一:跨越时空,各显特点展英雄

“家国情怀”承载着诗人浓浓的报国志和爱国心。古诗背景离学生很遥远,因此,要让学生感知“家国情怀”,教师要先让学生结合相关学习资料,提出问题“英雄人物分别是谁?他们各做了什么而被称为‘英雄’?”,通过问题逐步梳理、归纳三首古诗在表达上的相同点和不同点。在出示了学习任务后,教师立刻给学生构建思维支架,引导学生通过朗读、对比、思辨等学习方式,完成表格。(表3)

因为有了思维支撑,化繁为简,学生学起来就轻松多了。学生通过四人小组的合作学习,初步理解古诗。在学生理解古诗意思后,教师进行连续追问。学生对于三首古诗的脉络就更加明晰了:

王昌龄的《出塞》体现的是跨越历史岁月的宏伟家国情怀。古今明月、边塞与故乡,同一轮明月,不同时空下,人的思乡情,人的报国志,人的和平愿景,显得如此有张力、如此厚重。

王翰的《凉州词》描写的是战士们出征前的壮行宴。全诗在“葡萄美酒夜光杯”中拉开帷幕,战士们在紧张、激烈的琵琶曲中开怀畅饮。这种将生死置之度外的豪迈、奔放的情绪跃然于心。

而关于《夏日绝句》一诗,学生通过资料了解到:1127年,在宋高宗不断南逃之际,任建康知府的李清照的丈夫赵明诚听说城中爆发叛乱,不想着怎么平叛,反而临阵脱逃。赵明诚的软弱,让具有巾帼之志的李清照感到耻辱。所以这首诗写李清照的呼吁,她呼吁时代的热血男儿要保家卫国。

(二)学习任务二:平上去入,音韵格律诵英雄

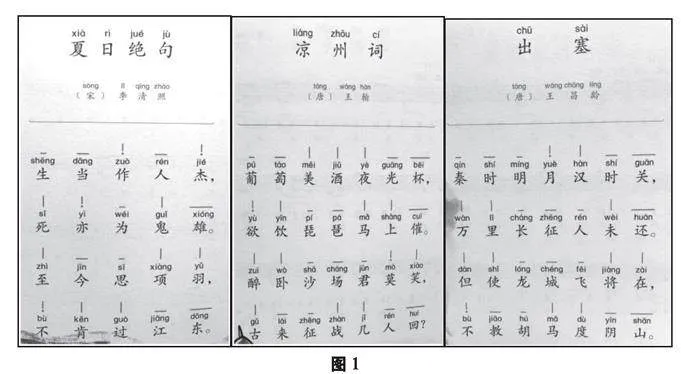

《古诗三首》在语言创作与情感表达上,有着异曲同工之妙。要让学生深入理解和感悟语言之妙、情感之奇,教师就应“以声之色,塑造诗之形;以音之律,构建诗之境”,引导学生抓住古诗蕴含的格律充分感悟古诗深层次的内涵。《古诗三首》的节奏如图1所示。

通过这样的节律我们发现,两首七言绝句的平仄节奏都是平起,首句押韵。而《出塞》用的是十五删韵,有“艰苦”“艰难”的情感基调,就如同诗中所表达的情怀一样:对纷争不断的战乱的厌倦,对出征难归的同情,对世间没有良将的叹惜,而对和平繁荣的期盼,对国家栋梁的企望……《凉州词》用的是十灰韵,诗中一“杯”、一“催”、一“回”,使豪壮、悲壮之情体现得淋漓尽致。《夏日绝句》押的是一东韵,“作”“杰”“亦”,铿锵有力、掷地有声,有一种雄浑之力。

基于此,教师教学时指向实践,先让学生写出下列词语的读音“教(")、葡萄("")、琵琶("")”,再让学生按照七绝二二三的节奏、五绝二三的节奏,按照平仄声的规则和吟诵记号,去吟诵,并畅谈体会。英雄的那种家国情怀穿音而出,萦绕于学生心灵。古诗的情感可以通过文字去感悟和理解。学生在这种喜闻乐见的学习方式下,入情入境地品味、感悟诗人的爱国心。

(三)学习任务三:战场之人,千秋岁月皆英雄

在古诗教学中,教师要引导学生抓住古诗中的关键词,仔细推敲,收集、了解作品的创作背景,发掘作品内涵,在感悟、思辨中走近诗人,领悟诗人的“家国情怀”。

在小组合作学习中,学生发现,这三首古诗中共同出现的字是“人”,不论是捐躯战场的英雄,还是凯旋的英雄,抑或是献身战场毫无功名的无名之人,都是千秋万代的英雄。

教师从两个维度补充课外的相关“家国情怀”的资料:首先,横向维度。教师通过选择同朝代“家国情怀”的古诗,如李白的《赠钱征君少阳》、李商隐的《杜工部蜀中离席》、岑参的《戏问花门酒家翁》;或者是同一个诗人的“家国情怀”诗篇,如李清照的《题八咏楼》《临江仙》等。其次,纵向维度。每一个积极向上的时代、激情奋进的民族都需要英雄。王昌龄这样说道:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”文天祥这样说道:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”于谦这样说道:“一寸丹心图报国,两行清泪为恩亲。”通过这样的朝代串联,学生深深领悟:英雄的精神世代相传;家国情怀是中华民族的脊梁。只有深耕文化血脉,厚植家国情怀,中华民族不屈服、勇担当的精神代代传承,才能凝聚成坚不可摧的中国力量。

三、教学评价:由“死记硬背”走向“品读鉴赏”

新课标强调,初步鉴赏文学作品,辩证地思考问题,有理有据、负责任地表达自己的观点,能表达自己的见闻和感受。综上所述,品读、欣赏、思辨是核心。古诗是经典的传统文学表达形式,以往传统的死记硬背已经不适应新课标的要求。教师只有改革古诗的学习过程和学习结果的评价方式,才能走向辩证地思考和欣赏表达的新型模式。

(一)在梳理与归纳中落实读背

学习古诗的传统方式就是读、背、积累。本课课后习题也明确要求:有感情地朗读课文。背诵课文。默写《出塞》《夏日绝句》。那么,在会读、会背诵的基础上,教师还要引导学生从横向维度、纵向维度对古诗进行梳理、分类和归纳,例如:古往今来家国情怀的诗词在内容与表达上的不同点;有目的、有选择性地收集资料,深入、全面地理解古诗;有策略地把学习的古诗与生活情境有效地联系起来……

(二)在思辨与鉴赏中落实理解

对于古诗的理解,以往教师仅仅停留在让学生能够理解意思。其实,在古诗教学中,教师更应该考查学生是否能通过想象、对比、思辨等思维模式感悟古诗意境与情感,是否能在探究中勇于质疑、主动表达自己的观点,是否能对古诗中的“诗眼”“妙用”进行多个维度的个性化评价与鉴赏。

总之,教师应该围绕“文学阅读与创意表达”和“思辨性阅读与表达”这两个学习任务群,从教学目标的拟定、实践活动的推进、评价设计等方面,深入发掘古诗的内涵,引导学生进行高质量的思辨与鉴赏,运用理性思维审视阅读实践活动中的问题与现象,让学生的思维力与表达力合二为一,培养学生成为具有理性思维的阅读者与负责任的表达者。

【参考文献】

[1]熊芳芳.语文审美教育12讲[M].上海:华东师范大学出版社,2018.

[2]康震.康震古诗词81课[M].北京:人民文学出版社,2021.