制度松绑、数字治理生态与新质生产力

摘要:数据具有边际报酬递增乘数效应,是打造新质生产力的新增长极。通过数据制度松绑将赋能新质生产力,助力高质量发展与中国式现代化。借助双重机器学习模型,选取2010—2022年省级面板数据,探讨大数据管理机构设立对新质生产力的影响,考察制度松绑、数字治理生态与新质生产力的内在联系与建链路径。研究发现:①以大数据管理机构设立为代表的制度松绑能有效促进新质生产力发展。大数据管理机构的设立推动数字政策环境、数字经济环境与数字社会环境优化,从而作用于新质生产力发展;②进一步分析发现,制度松绑带来的驱动效应受到异质性因素干扰,其中在高政府效率、高人力资本、高信息化水平地区的作用效果更强。研究结论为新质生产力嵌入制度变迁视角提供理论解读,为通过制度路径和治理体系推动新质生产力发展提供现实依据。

关键词:制度松绑;数字治理生态;新质生产力;大数据管理机构;双重机器学习

中图分类号:F014.1"""文献标识码:A"""文章编号:1001-7348(2025)01-0010-11

0 引言

新质生产力是以数据要素为重要引擎的生产力新质态,是推动高质量发展的重要着力点。然而,现阶段中国新质生产力发展面临产权制度尚未形成、分配机制滞后、激励机制不足等制度掣肘[1-2],尤其是数据基础制度不健全和数据治理体系不完善[3],导致经济、教育、科技、人才等要素发展不足是阻碍新质生产力发展的主要因素[4]。既有研究倡导通过构建现代化产业体系、加强科技创新与人才培育等路径增强新质生产力发展活力[4-5],但其局限性在于未触及限制新质生产力跃迁的制度阻滞,尤其缺乏数据制度赋能新质生产力发展的经验证据。中国近几十年制度变迁的显著特征是通过制度改革放松管制并实现制度松绑,进而激发社会活力和创新力。那么,一个潜在的问题是制度松绑能否带来新质生产力提升?

近年来,中国政府致力于夯实数据制度基础,以促进数据高效流通及价值释放。2014年“大数据”首次被写入政府工作报告;2019年中共十九届四中全会将“数据”列为新生产要素;2022年中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”);2024年中共二十届三中全会提出加快建立数据制度、健全因地制宜发展新质生产力体制机制的新要求。然而,当前数据要素供需面临数据壁垒、数据泄漏、数据“沉睡”等多重困境,限制数据价值的充分释放[6]。有学者提出数据基础制度是应对当前数据困局、充分释放数据潜力的有效制度安排[3]。多重证据表明,完善数据基础制度建设,实现数据制度松绑,是赋能新质生产力的重要制度进路[7-8]。

当前,数据基础制度建设对新质生产力跃迁的贡献愈发明显[8]。新制度主义学派代表人物North[9]指出,制度是影响经济社会发展的关键因素,制度受内外因素影响而发生变迁,并激发社会活力和创造力;Acemoglu等[10]认为,制度影响国家长期绩效,好的制度能提升国家治理体系效能。第四次工业革命虽带来数字技术的蓬勃发展,但也对国家治理体系造成“创造性破坏”,触发以大数据管理机构设立为代表的制度变迁[11]。大数据管理机构通过有效的制度安排,发挥通壁垒、强聚合、促流通的作用,并由此形塑良好的数字治理生态,能够充分释放数据效能。新质生产力依赖数据要素叠加迭代,大数据管理机构设立带来的数据松绑或将成为新质生产力跃迁的关键动因。然而,目前学界较少关注这一作用链路,对其缺乏足够的学术探讨和经验证据。

因此,本文以省级大数据管理机构设立作为数据制度松绑的典型代表,基于制度变迁视角,采用双重机器学习模型,选取2010—2022年省级面板数据,考察制度松绑、数字治理生态与新质生产力的内在联系与建链路径。本文的边际贡献主要体现在以下几个方面:第一,基于制度变迁视角,借助大数据管理机构设立这一制度松绑实验,发现制度松绑对新质生产力发展具有提升作用,可为深化数智时代的制度理论提供经验证据。第二,良好的制度优势能转化为治理效能。数字基础制度迭代会衍生出数字政府、数字经济、数字社会协同演进的数字治理生态[11],从而驱动新质生产力快速发展。本文构建“制度松绑—数字治理生态—新质生产力”建链路径,有助于揭开制度松绑与新质生产力发展的机制“黑箱”。第三,采用具有非参估计特征和处理高维协变量优势的双重机器学习模型,能避免传统模型在复杂级联新质生产力议题中可能面临的模型误设、维度诅咒等问题,进而提高研究结论精确度。

1 制度背景与理论推演

1.1 制度背景

新制度主义学派认为,制度不是静态的、给定的,而是社会行动者通过互动和博弈构建起来的动态平衡状态[9]。其中,机构改革是政府与社会在互动过程中形成的制度变迁过程,国家战略、社会需求是驱动机构改革的重要因素[12]。第四次工业革命促进数字技术蓬勃兴起,使数据要素成为数智时代的关键生产要素和基础性战略资源。然而,当前数据制度面临的多重困境束缚了数据价值的充分释放。因此,亟需进行数据治理体系变革,放松数据管制并激发数据潜能,大数据管理机构应运而生。

设立省级大数据管理机构是许多省份的“自选动作”。省级大数据管理机构特指负责统筹大数据相关政策法规、基础设施与运营管理工作的省级行政单位、政府部门或事业单位,具体冠以大数据管理局、大数据发展管理局、大数据中心、大数据发展管理中心等名称(张克,2019)。从历时性看,大数据管理机构发展大致经历了3个阶段:第一,兴起阶段(2010—2017年)。2015年贵州设立大数据发展管理局,随后大数据管理机构开始在全国铺开。第二,盛行阶段(2018—2022年)。2018年第八次机构改革启动后,大数据管理机构的设立进入加速期,北京、上海、福建等省(市)纷纷设立大数据管理机构。截至2022年年底,全国已有28个省(市)设立了大数据管理机构。第三,转型重构阶段(2023年至今)。2023年10月国家数据局成立,自此分散管理开始向统合治理转型,各省市纷纷在原有大数据管理机构的基础上挂牌或新设省级数据局。截至2024年2月,全国已相继设立21家省级数据局。有学者指出,在学理上省级大数据管理机构与省级数据局的实质指向一致(文禹衡等,2024)。对此,结合本文研究区间,本文重点研究国家数据局组建前的大数据管理机构,具体设立时间如表1所示。

从职能看,大数据管理机构主要履行与数据有关的顶层设计、资源整合、技术保障等职能[13],极大放松了对数据的管制。从成效看,设立大数据管理机构加速了数据的供、流、用。《2023年中国地方公共数据开放利用报告(城市)》显示,全国城市公共数据开放平台从2015年的10个增加到2022年的208个,表明制度松绑促进了公共数据开放。中国信通院报告显示,2017—2022年中国数据年产量从2.3ZB快速提升至8.1ZB。截至2022年年底,中国数据存储量达到724.5EB,占全球14.4%。上述证据表明,设立大数据管理机构实现了对数据的“松绑解缚”。数据作为促进新质生产力发展的新引擎,数据制度松绑或将充分释放数据要素的乘数效应,打造新质生产力的新增长极。

1.2 理论推演

1.2.1 制度松绑:新质生产力发展框架形塑

博弈规则观将制度视为解决冲突、达至合作的规则体系。North[9]认为,制度是动态演化的。在外生与内生动因作用下会触发制度变迁,由此释放制度红利,形成柔性激励或刚性约束[14-15]。其中,制度松绑、制度漂移、制度创新是制度变迁的主要形式。大数据管理机构设立与新质生产力之间的理论基础可归位于制度松绑逻辑。从外部动因看,Perez[16]指出,每次技术革命都会深刻动摇和重塑社会制度形态。第四次工业革命引致外部技术环境的深刻变化,使得旧制度失衡并催生出对新制度的需求,尤其是以放松数据管制和激发数据潜能为靶向的制度亟需被重构。从内部动因看,康芒斯[17]认为,若现有制度规则存在不适应与滞后性等内部问题,就要进行制度变革以破除既有制度障碍。在2014年“大数据”首次被写入政府工作报告以前,各级政府尚未构建完整的大数据治理体系,原有科层结构束缚了数据潜能的释放,亟需进行数据治理体系变革。至此,内外双重动因推动大数据管理机构的设立,并逐步构建起数字治理生态。

顺延上述逻辑,大数据管理机构能完善数据制度治理体系,破除数据要素发展障碍,推动以数据要素为核心的新质生产力跃迁。首先,设立大数据管理机构有助于充分释放数据要素潜能,筑牢新质生产力发展的数字底座。大数据管理机构设立能构建数据制度、完善数据设施、扩大数据开放,实现数据要素的解缚松绑[6],激活数据资源、融通应用场景、赋能数字产业,为新质生产力创造新动能。其次,大数据管理机构能加快数据要素市场化,提升数据配置效率。数据作为新型生产要素,既能直接创造价值,又能与其它生产要素融合产生效能[18]。大数据管理机构能加快数据基础制度构建和数据平台建设,完善数据要素市场化配置,实现以数据为纽带的生产要素联动,加快形成新质生产力。最后,设立大数据管理机构有助于统筹数据基础设施建设,强化数据安全保障,加速数据创新应用和成果转化,为新质生产力发展持续供能。据此,本文提出如下假设:

H1:以大数据管理机构设立为代表的制度松绑能有效促进新质生产力发展。

1.2.2 数字治理生态:制度松绑与新质生产力建链路径

治理是在既定制度框架下开展的协调活动,基于数据要素的数字治理生态也建基于数据制度框架。数字治理生态基于数智治理框架下多元主体通过多种机制与各类资源进行互动,共同缔造的有机整体[19],其融合政府、经济和社会三大领域,包含政府、企业、政策、数据等主体和资源,本质上是数字时代制度变迁产生的数字化、生态化治理形态[11]。大数据管理机构的设立可实现数据制度松绑,为数字治理生态的形成提供制度基础,并为新质生产力发展创造适宜的环境。大数据管理机构的设立能优化以数字政策环境、数字经济环境、数字社会环境为核心的数字治理生态,重构数字生产关系,推动新质生产力跃迁。

(1)大数据管理机构能优化数字政策环境,赋能新质生产力发展。在政策构建层面,大数据管理机构以数据政策体系建设为重点,不断完善数据产权、交易等政策环境,通过畅通数据确权和数据分配,促进数据资源流通共享,加快形成新质生产力[20-21]。在政策执行层面,大数据管理机构能推动数字政府建设,提高政策变现速率[22],为新质生产力发展提供政策红利。

(2)大数据管理机构设立能优化数字经济环境,促进新质生产力发展。在产业布局层面,大数据管理机构的核心职能之一是发展数字经济,推动数字产业发展。如通过降税增补、园区集群治理方式引导数字产业化和产业数字化,以数字化变革赋能新质生产力发展[23]。在市场秩序层面,大数据管理机构通过构建数据管理体系,有助于营造开放包容、公平竞争的数字经济环境[24],推动新质生产力跃迁。

(3)大数据管理机构设立能改善数字社会环境,推动新质生产力发展。在数字场景融通维度,大数据管理机构负责扩大数据应用场景和增加智慧服务,能加速数据要素在生产生活中的融合应用[22],推动传统生产力转化为新质生产力。在数字素养和技能维度,大数据管理机构负责部署未来数据基础设施,有利于推进数据、知识和信息共享,提高全民数字素养和技能,为新质生产力发展储备数字化人才[25]。

据此,本文提出如下假设:

H2:制度松绑能营造良好的数字治理生态,加速新质生产力发展。

H2a:制度松绑通过改进数字政策环境,赋能新质生产力发展;

H2b:制度松绑通过优化数字经济环境,促进新质生产力发展;

H2c:制度松绑通过改善数字社会环境,推动新质生产力发展。

2 研究设计

2.1 模型设计

本文将大数据管理机构设立视为准自然实验,使用双重机器学习模型识别大数据管理机构设立对新质生产力的影响。其合理性在于:首先,影响新质生产力的变量存在非线性关系,传统线性回归模型有可能导致模型误设,而双重机器学习模型具有非参估计优势,既可处理线性回归也可进行非线性检验,能有效避免模型误设。其次,传统回归模型仅能控制少量变量,容易因遗漏变量引发内生性问题,若控制变量过多则会产生维度诅咒;而双重机器学习能加入高维控制变量,自动筛选、拟合抽取精度较高的控制变量,有效规避维度诅咒,并通过引入部分线性工具变量模型、交叉拟合得到无偏估计[26]。最后,双重差分法要求大量数据集;合成控制法无法直接生成虚拟控制组,且需事先排除极端值;倾向得分法在匹配变量选取上具有较强主观性,且容易丢失样本。而双重机器学习能有效规避模型误设且纳入高维控制变量,在小样本中也能实现无偏估计,相较于传统政策评估方法更具有稳健性[26-27]。

为此,本文构建如下模型:

NQPit=θ0BDMit+g(Xit)+Uit(1)

E(Uit|BDMit,Xit)=0(2)

其中,下标i为省份,t为年份。NQPit为被解释变量,表示新质生产力。BDMit为解释变量,表示大数据管理机构的设立。处置系数θ0为设立大数据管理机构影响新质生产力的政策效果。Xit为高维控制变量集合,通过函数g(X)的形式影响新质生产力。本文采用机器学习方法得到其估计量g^(X)。Uit为误差项,满足零均值假设。为解决正则化偏误及其收敛问题,本文构建辅助回归模型进行第二次机器学习,见式(3).

BDMit=mXit+Vit,EVit|Xit=0(3)

其中,mXit为BDMit对Xit的回归函数,采用机器学习算法估计其具体形式m^Xit。Vit为误差项,满足零均值假设。基于式(1)~(3),获得θ0的无偏估计量θ^0。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量

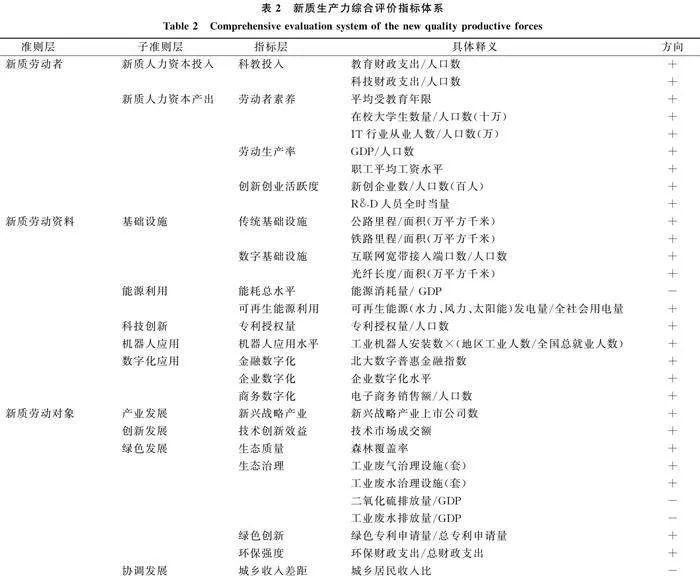

本文中被解释变量为新质生产力(NQP)。新质生产力不同于传统生产力,是以科技创新为主导,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合为基本内涵,以实现全要素提升为核心标志的先进生产力新质态[28]。目前,对新质生产力发展水平的测度主要基于其概念内涵。王珏和王荣基[29]基于马克思主义生产力理论提出,新质生产力是由传统生产力和生产关系全新配置形成的新质劳动者、新质劳动资料、新质劳动对象;孙丽伟和郭俊华(2024)认为新质生产力是“新”与“质”的双重升级,指出应从科技创新和产业升级等维度衡量;卢江等[30]指出,新质生产力体现了数字、科技、绿色等创新要素,可从数字生产力、科技生产力、绿色生产力等维度测量。众多学者从不同层面测度新质生产力,其中从新质劳动者、新质劳动对象、新质劳动资料3个方面测度最广泛,因此本文从这3个维度构建新质生产力评价指标体系。

首先,人力资本理论认为,人力资本投入与产出是激发资源潜能和生产潜力的重要途径。因此,从新质人力资本投入与产出两个维度测度新质劳动者。其次,与传统劳动资料相比,新质劳动资料具有更强的节能环保、科技创新、数字化属性,能为生产活动提供更高效、智能、绿色、安全的生产条件。为此,从基础设施、能源利用、科技创新、机器人应用、数字化应用维度衡量新质劳动资料。最后,新质劳动对象是以新物质、新材料、新能源、大数据为代表的劳动对象。因此,从产业发展、创新发展、绿色发展、协调发展角度测度新质劳动对象。由此,构建新质生产力综合评价指标体系(见表2),并对相关指标进行标准化处理,采用熵权法计算新质生产力综合发展指数。

2.2.2 解释变量

本文将设立省级大数据管理机构作为制度松绑的代理变量,将设立当年及后续年份记为1,否则为0;将构建大数据管理机构设立的虚拟变量(BDM)作为解释变量。

2.2.3 机制变量

良好的数字治理生态主要通过数字治理手段营造良好的数字政策环境、数字经济环境、数字社会环境。因此,本文将数字治理生态划分为数字政策环境、数字经济环境、数字社会环境3个维度。

(1)数字政策环境。参考曾凡军和陈永洲[19]的做法,用数字政策扶持与政府数字注意力测量。一方面,大数据政策法规能有效规范数据要素市场,因此用各省份颁布的大数据政策法规数量衡量数字政策扶持程度。具体数据在北大法宝平台以“大数据”专题为检索依据得到。另一方面,政府工作报告反映政府注意力,因此用各省份政府工作报告中与数字化有关的词频测度政府数字注意力。

(2)数字经济环境。良好的数字经济环境说明数字创新基础较好、信息技术行业发展较快、数字产业化程度较高,数字技术创新、信息技术行业发展水平、数字产业化程度反映数字经济环境[25],具体用数字经济专利授权数、信息技术行业总收入与地区生产总值的比值、信息技术行业法人单位数占比测度。

(3)数字社会环境。良好的数字社会环境说明数字基础设施建设良好、互联网发展程度较高、互联网普及率高、网民活跃繁荣,因此用互联网建设水平、互联网普及率、互联网使用率、互联网活跃度反映数字社会环境,具体采用互联网网站数量、互联网上网人数、互联网宽带接入用户数量、CN域名数量测度。对各维度指标进行无量纲化处理,以等权法计算各指标得分。

2.2.4 控制变量

本文借鉴罗爽和肖韵(2024)的研究,设置如下控制变量:①经济发展水平(lnpgdp):经济基础较好地区能将更多资源投入到生产活动中,促进新质生产力发展,用人均地区生产总值的对数衡量;②区域创新水平(lninnov):拥有较高创新水平有助于实现颠覆式创新,加快新质生产力跃迁,用北京大学公共开放平台区域创新指数的对数衡量;③产业结构(ind):产业结构转型会带动生产力和生产关系变革,加速形成新质生产力,用第三产业增加值与地区生产总值的比值衡量;④政府干预度(gov):政府通常通过财税政策激励技术创新,推动新质生产力发展,用地方政府财政支出与地区生产总值的比值衡量;⑤市场化程度(market):较强的市场调节能力可引导资源流向技术创新领域,推动生产力跃迁,用樊纲等编制的《中国分省份市场化指数报告》中的市场化指数衡量;⑥劳动生产率(labp):技术进步和新型生产工具能显著提高劳动生产率,加速形成新质生产力,用地区生产总值与就业总人数的比值衡量;⑦资本生产率(capp):增加资本投入能提高劳动生产率,加快新质生产力转化,用地区生产总值与固定资产投资额的比值衡量;⑧外贸程度(forin):进出口贸易增加有助于推动产业集聚和升级,助力新质生产力发展,用进出口总额与地区生产总值的比值衡量;⑨外资水平(ftrade):外商投资可引进全球高端技术和资本,支持新质生产力发展,用外商直接投资与地区生产总值的比值衡量。此外,在回归分析中加入省份固定效应和年份固定效应、控制变量一次项和二次项。

2.3 数据来源与描述性统计结果

本文以2010—2022年中国内地30个省份(西藏数据不全,故未纳入统计)为研究对象,被解释变量、机制变量、控制变量数据来源于《中国统计年鉴》《省级统计年鉴》《中国宏观经济数据库》、CNRDS数据库,解释变量通过各省份政府网站、新闻报道、相关文献手工整理,采用插值法补齐少量缺失数据。描述性统计结果如表3所示。

3 实证结果分析

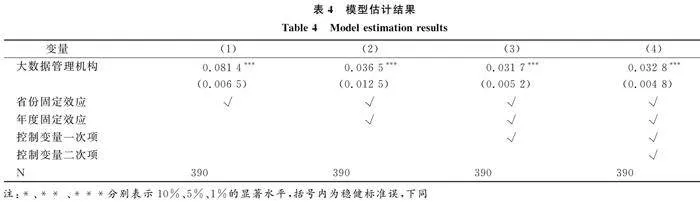

3.1 模型估计结果

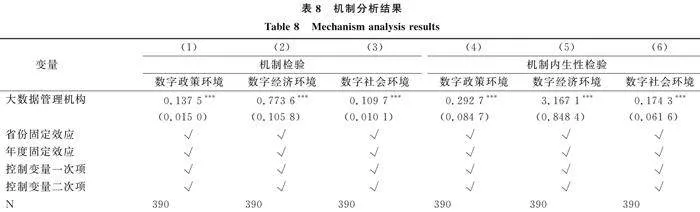

由于支持向量机算法(SVM)具有较强的非线性拟合能力且适用于小样本[31],因此采用双重机器学习模型支持向量机算法,按照1∶5的样本分割比例进行回归,结果如表4所示。第(1)—(4)列为逐步加入省份固定效应、年度固定效应、控制变量一次项、控制变量二次项的回归结果。结果显示,设立大数据管理机构对新质生产力的影响在1%水平下显著正相关。这表明,大数据管理机构设立能有效激发数据潜能,推动新质生产力发展,假设H1初步得到验证。

3.2 模型有效性检验

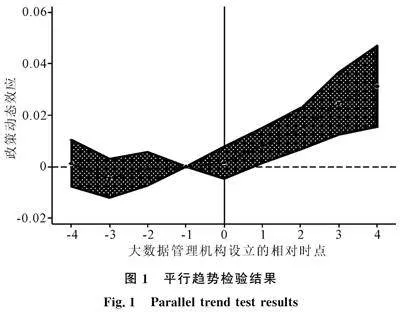

3.2.1 平行趋势检验

满足平行趋势假设是政策评估的前提,Wen等[32]认为使用双重机器学习模型进行政策评估可基于双重差分模型的事件研究法检验平行趋势。因此,本文以大数据管理机构设立前一期为基期进行平行趋势检验,结果如图1所示。可见,大数据管理机构设立前无显著政策效应,满足平行趋势。

3.2.2 安慰剂检验

为避免基准回归结果由随机因素导致,借鉴梁毕明等[33]的做法,基于双重差分模型采取500次随机重复抽样法进行安慰剂检验。由图2安慰剂检验结果可知,回归系数落在0附近且服从正态分布,与基准回归系数差距较大,说明结果并非由随机因素所致,研究结论稳健。

3.3 内生性问题处理

3.3.1 滞后被解释变量

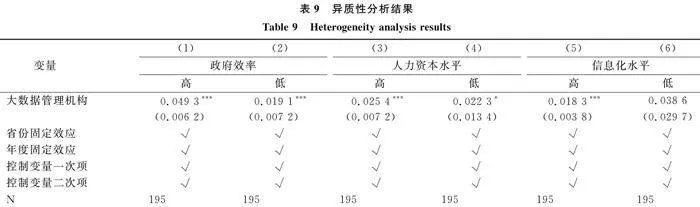

考虑到大数据管理机构具有一定建设期,对新质生产力的影响具有滞后效应。因此,本文将被解释变量滞后一期、两期重新进行回归,结果如表5第(1)—(2)列所示。结果表明,设立大数据管理机构对新质生产力的影响依然显著为正,说明研究结论稳健。

3.3.2 工具变量法

虽然本文尽可能控制相关干扰变量,但受数据所限,难免存在遗漏变量或互为因果等因素导致的内生性问题。因此,借鉴Chernozhukov等[34]的研究,构建双重机器学习的部分线性工具变量模型(PLIV)解决可能存在的内生性问题。基于Nunn amp; Qian[35]的做法,使用1984年各省份每百人固定电话数与时间虚拟变量交互项作为大数据管理机构设立的工具变量。其合理性在于:基础电信设施发展既会带来便利,也有可能存在信息泄漏等安全风险,有助于推动数据基础管理制度完善和大数据管理机构的设立,满足相关性要求。同时,互联网和智能手机普及使固定电话用户数大幅下降,且1984年固定电话数属于历史条件,与当前新质生产力无直接关联,满足外生性。表5第(3)列汇报了工具变量估计结果,估计系数显著为正,说明即使考虑内生性问题,研究结论依然成立。

3.4 稳健性检验

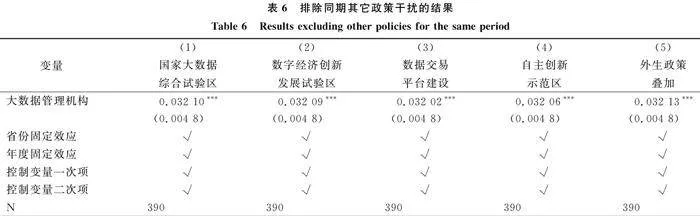

3.4.1 排除同期其它政策干扰

其它数字化政策或创新试点政策也会影响大数据管理机构设立对新质生产力的影响效应,需消除这些“污染”。本文梳理国家大数据综合试验区、数字经济创新发展试验区、数据交易平台建设、自主创新示范区建设4种可能产生干扰的政策,上述政策从数字经济、数据要素市场和自主创新方面驱动新质生产力发展(张志新等,2024;王晓丹等,2024)。这些政策虚拟变量设定方式与解释变量相同,因此在基准回归分析中加入这些政策虚拟变量。表6中第(1)—(4)列为分别控制上述4种政策的回归结果,第(5)列为同时控制4种混淆政策的结果,估计系数均显著为正。这说明,排除同期其它政策干扰后,大数据管理机构设立依然能显著促进新质生产力提升。

3.4.2 其它稳健性检验

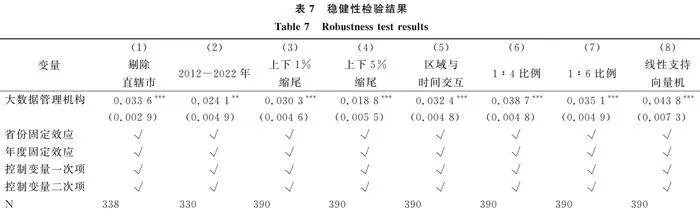

(1)调整研究样本。鉴于不同省份在经济基础、数字化发展水平等方面存在较大差异,可能会影响大数据管理机构作用于新质生产力的效能。为减少这种潜在干扰,本文剔除北京、上海、天津、重庆4个直辖市样本后重新进行回归。表7第(1)列为调整样本后的回归结果,估计系数在1%水平下显著为正,说明设立大数据管理机构能显著提升新质生产力的结果稳健。

(2)调整研究区间。考虑到2012年以前信息技术行业数据缺失较多,本文虽采用插值法进行补缺,但可能导致估计结果有偏。因此,本文将研究区间调整至2012—2022年。表7第(2)列汇报了调整研究区间后的回归结果,该结果依然显著正相关,说明基准回归结果稳健。

(3)排除极端值影响。极端值可能会导致估计结果发生偏差,进而影响回归结果的准确性。因此,本文对被解释变量和控制变量等连续变量进行上下1%、5%的缩尾处理,表7第(3)—(4)列为排除极端值影响后的结果。结果表明,排除极端值影响后,估计系数依然显著为正,再次验证基准回归结果稳健。

(4)控制区域与时间交互固定效应。考虑到同一经济区域在资源优势、产业基础、发展潜力等方面具有一定相似性,而不同经济区域又存在一定差异。因此,根据国务院发展研究中心的八大综合经济区划分标准,在基准回归中加入区域—时间交互固定效应。表7第(5)列为重新回归结果,该结果依然显著正相关,再次佐证设立大数据管理机构能显著提升新质生产力。

(5)改变双重机器学习模型。为避免模型设定偏误,本文通过改变双重机器学习模型重新进行回归检验。一方面,通过改变样本分割比例(由1∶5调整为1∶4和1∶6)方式重设双重机器学习模型,表7第(6)—(7)列为重新回归结果。可见,即使改变样本分割比例,大数据管理机构作用于新质生产力的回归结果依然显著为正。另一方面,通过更换机器学习算法(由支持向量机算法更换为线性支持向量机)重设双重机器学习模型,结果如表7第(8)列所示。可见,回归结果依然显著正相关,再次证明基准回归结果稳健。

4 机制检验与异质性分析

4.1 机制检验

本文从数字政策环境、数字经济环境和数字社会环境层面检验“制度松绑—数字治理生态优化—新质生产力”的作用机制,借鉴Dell等[35]、Chernozhukov等[29]的研究思路,使用部分线性工具变量模型对中介效应进行内生性处理,结果如表8所示。

4.1.1 数字政策环境中介机制检验

大数据管理机构设立对数字政策环境的回归结果如表8第(1)列所示,结果显示两者显著正相关。这说明,大数据管理机构设立能营造良好的数字政策环境,为发展新质生产力提供更多数字政策扶持和政府注意力投入,通过政策引导和制度规范破解数据要素归集、共享、交易、安全等问题,推动数据要素高效配置并转化为生产动能,加快形成新质生产力,假设H2a得到验证。

4.1.2 数字经济环境中介机制检验

表8第(2)列为大数据管理机构设立对数字经济环境的回归结果,可见系数显著为正。这说明,大数据管理机构设立有助于优化数字经济环境,切实推动数字技术创新、信息技术行业发展和数字产业化建设,为新质生产力发展奠定良好的数字基础,助力新质生产力跃迁,假设H2b得到验证。

4.1.3 数字社会环境中介机制检验

表8第(3)列为大数据管理机构设立对数字社会环境的影响结果,结果显示显著为正。这说明,大数据管理机构通过数字基础设施完善和数据信息开放共享切实推动互联网建设与普及,有效提高全民数字素养和技能,为新质生产力发展储备数字人才。同时,大数据管理机构设立有助于增加各类智慧服务,不断拓宽新质生产力的应用场景和发展空间,假设H2c得到验证。

表8第(4)~(6)列分别为3个中介效应的工具变量检验结果,回归系数均显著正相关。这说明,排除内生性问题后,中介效应依然成立,假设H2得到验证。

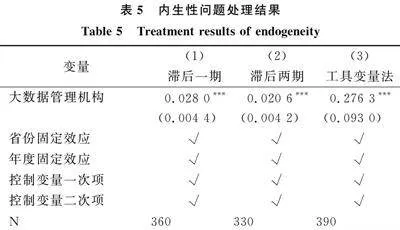

4.2 异质性分析

4.2.1 政府效率异质性

政府财政是影响数字政策制定与执行、支撑数字技术创新发展的关键资源。不同财政压力会形成不同政府效率,并对大数据管理机构运营效果产生影响。本文借鉴祁怀锦等(2019)的做法,用地区生产总值与政府财政支出的比值衡量政府效率,设置中位数,将其划分为高低两组,异质性检验结果如表9第(1)—(2)列所示。可见,在高政府效率地区,设立大数据管理机构对新质生产力的影响在1%水平下显著为正,且影响系数高于低政府效率地区。这说明,不同政府效率对大数据管理机构运营效能有不同影响。政府效率越高,对政策响应速度越快,越有利于推进数据管理,为新质生产力发展提供良好的经济基础和制度保障。

4.2.2 人力资本水平异质性

数据要素具有规模大、种类多、迭代快等特点,大数据管理机构需统筹协调数据资源开发与利用,对相关人员技能要求较高。同时,新质生产力涉及各类新兴业态,需要更多高技能型人才。因此,各地区人力资本水平可能会影响大数据管理机构设立对新质生产力发展的效果。本文借鉴赵鹏等(2024)的思路,采用职工平均工资衡量各省份人力资本水平,以中位数进行分组。表9第(3)—(4)列为不同人力资本组的回归结果,数据显示,高人力资本组回归系数高于低人力资本组,且在1%水平下显著为正。这可能是由于高人力资本地区劳动者具有较高的数字素养和技能,能够充分发挥数字创新对新质生产力的驱动作用。而低人力资本组的数字素养和技能有限,导致数据要素难以充分赋能新质生产力水平发展。

4.2.3 信息化水平异质性

大数据管理机构的重要职能是加快部署数据基础设施建设,充分释放数据潜能,进而推动新质生产力发展,这有赖于良好的信息技术基础作为支撑。本文采用每万人互联网宽带接入用户数衡量各省份信息化水平,以中位数进行分组,异质性检验结果如表9第(5)—(6)列所示。可见,在高信息化水平地区,大数据管理机构设立能显著提升新质生产力,而在低信息化水平地区则没有通过显著性检验。这可能是因为信息化基础较弱地区无论是从硬件设施还是技术创新支持上都处于薄弱状态,无法为新质生产力提供较好的软硬件支持。而信息化基础较好地区拥有先进的信息技术基础设施,能更好地统筹数据资源,推动数据潜能释放,助力新质生产力发展。

5 结语

5.1 研究结论

本文基于“制度松绑—数字治理生态—新质生产力”作用逻辑,检验大数据管理机构设立对新质生产力的影响,得出如下结论:首先,以大数据管理机构设立为代表的制度松绑能有效促进新质生产力发展。其次,机制分析结果表明,大数据管理机构设立通过制度优势营造良好的数字治理生态环境,加速新质生产力发展。具体表现为,大数据管理机构的设立能优化数字政策环境、数字经济环境与数字社会环境,从而作用于新质生产力。最后,在不同情境下,制度松绑对新质生产力具有异质性影响,在高政府效率、高人力资本、高信息化水平地区其作用效应更强。

5.2 政策建议

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)落实数据制度松绑,充分释放助推新质生产力发展的数据潜能。一是要加快布局新型基础设施,打造综合性信息技术设施,建设全国一体化算力网等数字基础设施,筑牢新质生产力发展的数字基座。二是坚持政府与市场协同发力,通过完善数据基础制度加快数据要素市场化进程,优化数据资源配置,充分发挥数据要素的多重效应,加速形成新质生产力。三是通过吸纳多元主体参与数据共治,破除数据治理障碍,提升数据质量管理,释放数据价值。

(2)持续优化数字治理生态,为新质生产力提供良好的发展环境。一是加大有利于数字创新和产业发展的财政补贴、税收优惠、人才引进、营商环境优化等政策支持,为发展新质生产力提供良好的数字政策环境。二是充分发挥市场在新质生产力发展中的作用,通过数实融合,形成以数字企业带动、数字产业推动、国民经济联动的点线面全方位结合的数字经济发展体系,以数字经济全面发展加速形成新质生产力。三是积极推进高校人才培育、职业机构培训,提升全民数字素养和技能,稳步扩大数字技能人才供给,构建全民畅享的数字社会。

(3)立足资源禀赋,因地制宜发展新质生产力。一是根据地方实际情况确定适合当地的新质生产力发展方式,并兼顾新旧平衡、效率与效能统一。二是对于人力资本、创新能力等软性基础设施较为落后地区,应加大政策扶持力度,培育数字化人才,不断强化软性基础设施,为新质生产力蓄势赋能。三是对于信息化发展水平等硬件基础设施薄弱地区,应加大数字基础设施建设力度,完善相关制度保障,夯实新质生产力发展的数字底座。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:首先,囿于数据可得性和篇幅有限性,仅使用省级层面数据探讨大数据管理机构设立对新质生产力的影响,未来应从城市层面、企业层面进一步开展实证研究,从更多维度识别大数据管理机构设立对新质生产力的影响效应。其次,仅对“制度松绑—数字治理生态—新质生产力”作用链路展开理论分析和实证检验,未来应从营商环境生态、创新生态、创业生态等视角继续探索制度松绑作用于新质生产力发展的其它中介机制,为促进新质生产力跃迁提供多元化发展路径。最后,仅探讨以大数据管理机构设立为代表的制度松绑对新质生产力的影响,未来应进一步探讨政府绩效体系改革、金融体制改革、财政体制改革等制度松绑对新质生产力的影响,并提供更多的理论依据和实证证据。

参考文献:

[1] 刘志彪.新质生产力驱动下的新型生产关系:趋势、挑战与对策[J/OL].财贸经济,[2024-11-07].https://doi.org/10.19795/j.cnki.cn11-1166/f.20240805.007.

[2] 徐铭辰.中央企业培育新质生产力:责任使命、现实挑战和优化路径[J/OL].当代经济管理,[2024-11-07].http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.F.20240801.1013.002.html.

[3] 沈坤荣, 周铃铃. 数据基础制度建设:现实挑战与路径选择[J]. 学术月刊, 2024, 56(1): 60-69.

[4] 陈书洁. 教育、科技、人才一体化赋能新质生产力:趋势、挑战与应对[J]. 人口与经济, 2024,45(4): 9-14,18.

[5] 刘伟. 科学认识与切实发展新质生产力[J]. 经济研究, 2024, 59(3): 4-11.

[6] 李军林, 陆树檀, 路嘉明. 推动数据流通交易:要素市场细分和基础制度建设[J]. 学术研究, 2023,66(11): 81-89,177.

[7] 许中缘, 郑煌杰. 数据要素赋能新质生产力:内在机理、现实障碍与法治进路[J]. 上海经济研究, 2024,43(5): 37-52.

[8] 魏巍, 欧阳慧, 王磊, 等. 推动数据要素市场化配置改革试点激活重点城市新质生产力[J]. 宏观经济管理, 2024,40(6): 43-51.

[9] NORTH D C. Institutions, institutional change and economic performance[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1990.

[10] ACEMOGLU D, ROBINSON J A. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty[M]. New York:Crown Currency, 2013.

[11] 孟天广. 数字治理生态:数字政府的理论迭代与模型演化[J]. 政治学研究, 2022,38(5): 13-26,151-152.

[12] 张明, 余丽梅, 范从来. 国家战略、社会需求与机构改革——基于1982—2018年八次机构改革数据的实证分析[J]. 公共管理与政策评论, 2024, 13(1): 135-153.

[13] 黄璜, 孙学智. 中国地方政府数据治理机构的初步研究:现状与模式[J]. 中国行政管理, 2018,34(12): 31-36.

[14] LIBECAP G D. Contracting for property rights[R]. Contracting For Property Rights, 2000.

[15] LEITERITZ R J. Mark blyth: great transformations. economic ideas and institutional change in the twentieth century[J]. Politische Vierteljahresschrift, 2004, 45(1): 126-129.

[16] PEREZ C. Finance and technical change: a long-term view[J]. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 2011, 3(1): 10-35.

[17] 康芒斯. 制度经济学[M]. 北京:商务印书馆, 1962.

[18] 徐翔, 厉克奥博, 田晓轩. 数据生产要素研究进展[J]. 经济学动态, 2021,42(4): 142-158.

[19] 曾凡军, 陈永洲. 什么样的数字治理生态能提高数字政府发展水平——基于生态视角的动态QCA分析[J]. 电子政务, 2024,25(4): 27-41.

[20] 张会平, 叶晴琳. 组建数据管理机构何以提升政府治理绩效——基于结构赋权与资源赋能的视角[J]. 公共管理评论, 2022, 4(3): 99-122.

[21] ZHAO F, WALLIS J, SINGH M. E-government development and the digital economy: a reciprocal relationship[J]. Internet Research Electronic Networking Applications amp; Policy, 2015, 25(5): 734-766.

[22] 段永彪, 董新宇. 数字治理与城市高质量发展:推动机制与创新路径——基于数字治理理论的解释[J]. 地方治理研究, 2023,25(4): 55-66,79.

[23] 任保平, 王子月. 数字新质生产力推动经济高质量发展的逻辑与路径[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2023, 47(6): 23-30.

[24] 伦晓波, 刘颜. 数字政府、数字经济与绿色技术创新[J]. 山西财经大学学报, 2022, 44(4): 1-13.

[25] DUNLEAVY P, MARGETTS H. Data science, artificial intelligence and the third wave of digital era governance[J]. Public Policy and Administration, 2023:1-30.

[26] YANG J C, CHUANG H C, KUAN C M. Double machine learning with gradient boosting and its application to the Big N audit quality effect[J]. Journal of Econometrics, 2020, 216(1):268-283.

[27] 王茹婷, 彭方平, 李维, 等. 打破刚性兑付能降低企业融资成本吗[J]. 管理世界, 2022, 38(4): 42-64.

[28] 周文, 许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改革, 2023,36(10): 1-13.

[29] 王珏, 王荣基. 新质生产力:指标构建与时空演进[J]. 西安财经大学学报, 2024, 37(1): 31-47.

[30] 卢江, 郭子昂, 王煜萍. 新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30(3): 1-17.

[31] 蔡毅, 唐振鹏, 吴俊传, 等. 基于灰狼优化的混频支持向量机在股指预测与投资决策中的应用研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(5): 73-80.

[32] WEN H W, HU K Y, NGHIEM X H, et al. Urban climate adaptability and green total-factor productivity: evidence from double dual machine learning and differences-in-differences techniques[J]. Journal of Environmental Management, 2024, 350: 14.

[33] 梁毕明, 郭振雄. 领导干部自然资源资产离任审计、环境规制与经济高质量发展[J]. 审计研究, 2024,40(2): 23-34.

[34] CHERNOZHUKOV V, CHETVERIKOV D, DEMIRER M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. Econometrics Journal, 2018, 21(1): C1-C68.

[35] NUNN N, QIAN N. US Food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104(6): 1630-1666.

责任编辑(责任编辑:王敬敏)

英文标题Institutional Deregulation, Digital Governance Ecosystem and New Quality Productive Forces: A Quasi-Natural Experiment for the Establishment of Big Data Management Organizations under the Double Machine Learning Model

英文作者Wei Wanqing1,2,3, Ye Qiuzhi1, Chen Yongzhou1

英文作者单位(1.School of Public Administration, Guangxi University,Nanning 530004, China;2.School of Social Development, East China Normal University, Shanghai 200241, China;3.Regional Social Governance Innovation Research Center, Guangxi University, Nanning" 530004, China)

英文摘要Abstract:The new quality productive forces are defined by the reliance on the superposition and iteration of data elements. This represents the original driving force behind the maintenance of high-quality economic and social development. Nevertheless, at this juncture, the advancement of novel, new quality productive forces in China is still constrained by institutional impediments, including the absence of a well-defined property rights system, a suboptimal distribution apparatus, and inadequate incentives, particularly a deficient database system and an imperfect data governance apparatus. The insufficient development of economic, educational, scientific and technological, and human resources is regarded as the primary factor contributing to the stagnation in the advancement of new quality productive forces. Some studies have proposed that the development of new quality productive forces should be reinforced through the establishment of a modernized industrial system, the advancement of scientific and educational endeavors, the advancement of scientific and technological innovation and the cultivation of scientific talent. However, a limitation of these studies is that they do not address the institutional constraints that impede the leapfrogging of new quality productive forces, particularly the lack of empirical evidence on whether effective institutional arrangements for data can facilitate the development of new quality productive forces.

By establishing effective institutional frameworks, big data management organizations have been instrumental in removing obstacles, enhancing aggregation, and facilitating circulation. As a result, they have contributed to the development of a robust digital governance ecosystem, enabling the realization of data's full potential. This may prove to be a pivotal factor in facilitating new quality productive forces gains centered on data-driven. Accordingly, this paper considers the establishment of provincial big data management agencies as a prototypical instance of data institutional deregulation. It examines the intrinsic links and pathways of action of institutional deregulation, the digital governance ecosystem, and new quality productive forces from the perspective of institutional change, utilizing provincial panel data from 2010 to 2022 and a double machine learning model.

The findings indicate that the establishment of the big data management organizations, which represents institutional deregulation, has been effective in promoting the development of new quality productive forces. A mechanism analysis indicates that the establishment of big data management organizations can facilitate the creation of a favorable digital governance ecosystem and accelerate the development of new quality productive forces through the exploitation of institutional advantages. Specifically, the establishment of management organizations optimizes the digital policy environment, the digital economic environment, and the digital social environment, thereby contributing to the development of new quality productive forces. Further analysis indicates that the impact of institutional deregulation on new quality productive forces varies across contexts. In regions exhibiting high government efficiency, high human capital, and high levels of information technology, the effect is particularly pronounced.

This paper contributes threefold to the literature. Firstly, it introduces a novel research perspective. From the vantage point of institutional change, the institutional deregulation experiment of establishing a big data management organization reveals that institutional deregulation exerts an upgrading influence on the advancement of new quality productive forces. This not only serves to embed the theoretical interpretation of the institutional change perspective for new quality productive forces, but also provides empirical evidence from China to deepen the institutional theory in the era of digital intelligence. Secondly, this paper presents a novel chain-building path of \"institutional deregulation-digital governance ecosystem-new quality productive forces,\" which can further elucidate the mechanism that is currently opaque between institutional deregulation and the development of new quality productive forces. Thirdly, it methodologically employs double machine learning to address model issues in complex analyses. It can effectively circumvent the issues of model misspecification and the curse of dimensionality that may be encountered by traditional models in the intricate cascade of the topics of new quality productive forces , enhancing conclusion accuracy. The study's findings offer a theoretical interpretation of the institutional change perspective for new quality productive forces and provide a practical basis for policy formulation to promote the development of new quality productive forces through institutional paths and governance systems.

英文关键词Key Words:Institutional Deregulation; Digital Governance Ecosystem; New Quality Productive Forces; Big Data Management Organizations; Double Machine Learning

基金项目:国家社会科学基金后期资助重点项目(22FSHA003);广西教育厅高校人文社科重点研究基地重大项目(JDZD202203);广西研究生教育创新计划项目(YCBZ2024030)

作者简介:魏万青(1977—),男,湖南邵阳人,博士,广西大学公共管理学院、区域社会治理创新研究中心教授、博士生导师,华东师范大学社会发展学院教授、博士生导师,研究方向为公共政策与区域发展;叶秋志(1995—),女,广西玉林人,广西大学公共管理学院博士研究生,研究方向为数字治理与区域发展;陈永洲(1998—),男,湖南永州人,广西大学公共管理学院博士研究生,研究方向为数字政府与数字治理。本文通讯作者:陈永洲。