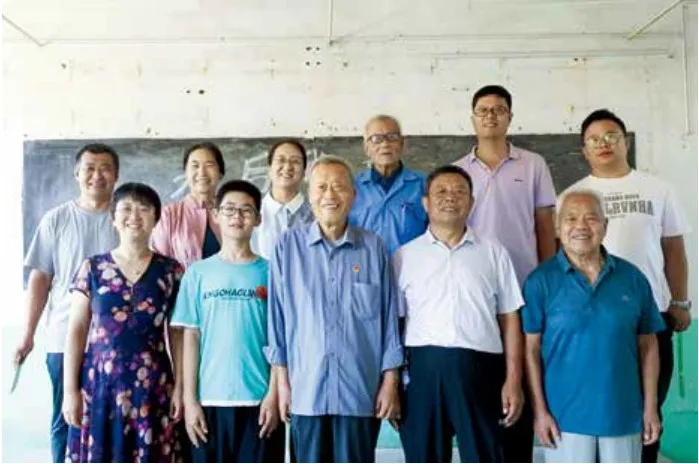

李振华,山里娃的“布鞋校长”

“我是来送文化的,我不能走”

1953年冬,一位身背简单行囊的城市青年踩着皑皑白雪,艰难地踏上了沂蒙山蜿蜒崎岖的小路,他便是李振华。李振华上学时经常听老师们讲沂蒙红嫂、沂蒙六姐妹的革命故事,那时他就暗下决心,自己也要为党和人民做贡献。后来,他响应国家号召,走出校门,去山区支教。

由于李振华自幼在南京城里长大,且年纪尚轻,主管部门怕他难以适应地方艰苦,就把他分配到了条件相对优越的潍坊。但“年少轻狂”的李振华毅然指着地图,坚持要到最艰苦的沂源深山韩旺小学任教。就这样,李振华翻山越岭徒步走了110里地,终于在第二天中午准时出现在了韩旺村头。

从南麻方向进入韩旺村的岔路口,聚集着三四百人。村里老书记领着全村人前来迎接,男女老少,一个个翘首以待。就在李振华出现的那一刻,顿时人声鼎沸,锣鼓喧天,人们用那个年代最隆重热烈的方式,迎接这位从大城市来的青年大学生。

一张张淳朴的脸上洋溢着热情的笑容,让李振华心里暖暖的,他忘却了疲惫,对即将开始的支教生活跃跃欲试。然而,当他踏进教室的那一刻,却不禁愣住了。只见窗户上没有玻璃,门也已掉落一半,四壁透风撒气,而所谓的课桌板凳,不过是地上散落着的大大小小的石块。超乎想象的贫穷,让李振华始料未及。

到了第二天,太阳刚爬上山顶,教室里一下子就坐满了人,连窗外也围满了村民。全班38个学生,年纪最大的已是三个孩子的妈妈,最小的只有7岁。在学生和村民们的期待中,李振华开始了第一堂课。可是他一开口,那地道的南方口音就立即引来了阵阵欢笑和议论。

理想与现实之间的巨大差距,让李振华有种不知所措的茫然和失落。面对语言的不通和生活上的艰难,凭借满腔热情来到穷山沟的他动摇了:“这个地方我不能待,一天都不能待。”

刚来沂蒙山区的时候,李振华没有考虑过要在这里扎根一辈子。他原本打算三五年就回去,可一想到回去后可能面临的种种询问,又犹豫了。于是,他就想了个折中的办法:能待五天就不待三天,多待一天,回去时被笑话的程度就轻一点。

此后半年,40余名到沂源支教的大学生陆续回去37名,李振华却渐渐地离不开沂蒙山区了。

因为在这半年里,村民们得知李振华咬不动煎饼,宁愿自己吃糠咽菜,也要把好饭送给他吃。谁家的老母鸡下了蛋,不去换火柴和盐,也要揣怀里送给他。每当接过还带着体温的鸡蛋,李振华心里总有说不出来的感动。沂蒙人民的伟大精神和乡亲们的淳朴善良,深深打动了李振华。他再也迈不开回家的腿,他知道自己的身心都将留在这片土地上。

“孟良崮战役中,韩旺村派出了72名青年抬伤员,留在村里的乡亲们摊煎饼、纳布鞋,并送到前线,全力以赴为了革命。人家为革命献出了宝贵生命,我这点困难又怕啥?”李振华心想,“我是来支教送文化的,我不能走!”

“李老师爱学生是出了名的”

李振华深知,知识能改变学生的命运,也能改变贫困山区的面貌,因此他全身心投入到了教学工作中。已经从第一次上课失败的阴影中走出来的李振华,慢慢找到了窍门。他挑选出两个品学兼优的学生做自己的教学助手,分别担任语文和算术课代表。每次上新课前,他都会先让课代表听他试讲,通过他们的反馈调整发音,然后用当地话反复练习、纠正,一直练到学生们能听懂为止。攻克了语言关,李振华也走出了短暂的彷徨期。他已经开始接受、适应,并且喜欢上了这个小山村。

“在韩旺村支教时,李老师爱学生是出了名的。”77岁的退休教师耿玉生回忆道:“我上学时,村里很多同学都是早起挨家挨户讨要一圈饭,勉强吃个半饱再上学。在那个缺衣少食的年代,李老师却将自己的绝大部分粮食用来接济学生,很多孩子都是吃李老师的饭长大的。”

最让耿玉生难忘的是,李振华冒着生命危险给全班取试卷的场景。1963年夏天,降水量特别大。在这个多雨的季节,韩旺小学六年级学生迎来了升学考试。小学六年的努力就要在这一天得到检验了,但在冒雨徒步20多里后,李振华与27名学生却被一条咆哮着的红水河挡住了去路。在这种情况下,李振华冒着生命危险游到了河对岸。他临行前还不忘嘱咐班长,“院峪村小学就在附近,你先带同学们去避雨休息。如果中午12点之前我还没有回来,就安排好大家吃饭的事情。”

在向领导反映情况后,李振华护送一位老师带着试卷来到院峪村,临时设考场举行了小升初考试。考试成绩出来后,班里20个人有18个考上了初一,这在当时是非常了不起的。耿玉生说:“升学考试历来就很严格,如果当年不是李老师游到河对岸说明情况,我和同学们就不可能参加考试。我后来选择当老师,就是深受这件事情的影响。”

1982年,李振华被调往沂源县城一所新设立的特殊学校——城关二中担任校长一职。这所学校的生源是全县考初中的落榜生。在这种背景下,李振华提出来一个口号——“洒向学生全是爱”。在他的感召下,老师们都对学生的学习和生活倾尽全力。

首批学生中,有一个叫刘洋(化名)的孩子非常调皮,经常惹事生非,派出所的民警也都习以为常。一次课上,李振华发现刘洋患了重感冒,下课后便立刻回家为他下碗热面、卧俩鸡蛋。刘洋感动得直掉眼泪,从此变得不再调皮,最终考上大学。

谁也不会想到,平均成绩28.6分的108名学生,三年后能有78人升入重点高中,26人考上普通高中,这一成绩轰动社会,县里当即将城关二中改名为沂源县实验中学。此后,实验中学成了沂源最好的学校。“我认为当老师很有意义,特别是在基层,尤其是在老区。老区人民对革命做了那么多贡献和牺牲,我也想做一些力所能及的事情,来回报他们。”李振华说。

“忘了谁,也不能忘了李老师”

李振华退休28年了,沂源的老百姓还对他念念不忘,沂蒙老区仍然传颂着有关“布鞋校长”的故事。

据他资助过的学生张文强介绍,退休以来,李振华一天也没停歇过,还是那么忙碌。不能上讲台了,他就继续通过别的方式回报乡亲,先后走遍了全县300多个村庄排查贫困学生和留守儿童,在经济和心理上帮助他们,“李老师心里装着千万个孩子,唯独没有他自己。”

与对学生的“慷慨”不同,李振华对待自己极为“抠门”。他一辈子不会抽烟喝酒,茶叶都舍不得喝。日常三餐简单至极,常常用面条、萝卜丝和南瓜打发。他的一件黑色棉服缝缝补补六七年,白底黑面千层布鞋断底后,也是找修鞋匠打了补丁接着穿。

这份简朴背后,是李振华对沂蒙山区学子长达71年的无私捐助。李振华虽然享受着退休金和国务院特殊津贴,却没有将钱用在自己身上,他从微薄收入中累计拿出160余万元,直接资助2400多名贫困学生。

几十年来,李振华还积极向社会各界筹资近千万元,设立“振华奖学金扶困基金会”,资助了1.24万人次的贫困学生。李振华说:“现在国家变强大了,家庭有困难的孩子少了,基金会的作用也在慢慢发生转变,我们用基金会的钱来激励老师和学生,鼓励老师们好好工作,鼓励孩子们好好学习。”

沂源县实验小学副校长王书奇,就是李振华的学生,曾被评选为“齐鲁最美教师”。从教29年来,王书奇带头为贫困孩子带去图书和学习用品,传递温暖和希望。同时,他还组建了26支志愿服务队,利用周末和节假日的时间,为农村的孤寡老人打扫卫生、表演节目。

“上学期间,李老师就带我们到敬老院开展活动,帮助老人擦桌子、整理床铺,那时候就感觉这些活动特别有意义。老人们特别开心,我们也感到很幸福。”受李振华影响,王书奇也想把关爱老人的志愿者精神一代代传承下去,“我走过的每一步都有老师的影子,我是跟着李老师学做老师。”沂源县教体局局长任鸣也是李振华的学生,当年住校时,李振华还常邀请他和同学到家里吃饭。“我的父母经常对我说,你忘了谁,也不能忘了李老师。”

乡亲们常对李振华说,“你心里总装着别人,没了自己。”他却笑着回应,“虽然一生清贫,但我内心富有。再有一次,我还会选择当老师。”

编辑/刁艳杰

LiZhenhua,RuralChildren’s“SchoolmasterWearingClothShoes”

Since1953,LiZhenhuahasworkedasavolunteerteacherinShandong’sYimengMountainareaforover71years.Whenhewasyoung,asafreshmanatNanjingNormalUniversity,withthedreamofcontributingtothePartyandthepeople,heresolutelywenttodisadvantagedHanwangPrimarySchooldeepinthemountainsofYiyuantoteach.

Devotinghimselftoteaching,LiZhenhuaovercamedialectdifficulties,andestablishedadeepbondwithhisstudents.Hesharedmostofhisfoodwithhisstudents,andevenriskedhislifetofetchexampaperssoastoensurethattheycouldtaketheexam.AfterbeingtransferredtoYiyuanSpecialSchool,heledteacherstosparenoeffortinteaching,andhelpedmanystudentswhowereunderachieverspreviouslytoenterseniorhighschoolandcollege,whichcausedasensationinsociety.

Afterretirement,LiZhenhuacontinuedtovisitvillagesthroughoutthecounty,andtofinanciallyhelpimpoverishedstudentsandleft-behindchildren.Helivedasimplelife,livedonsimplemeals,andworepatchedclothes,butdonatedatotalofoverRMB1.6million,financiallyaidedmorethan2,400impoverishedstudents,andcultivatedovertenthousandstudents.

Hisstudents,e.g.WangShuqi,vice-principalofYiyuanExperimentalPrimarySchool,andRenMing,directoroftheEducationandSportsBureauofYiyuanCounty,havebeendeeplyinfluencedbyhim,inheritedhiscaringspirit,andmadetheircontributiontosociety.WangShuqihasbuiltavolunteerserviceteamtocarefortheelderlyofnofamily;RenMingisalwaysgratefultohisteacher.

ThevillagersoftensaidthatLiZhenhuawasalwaysconsiderateofothers,butignoredhisownneeds.Heremarkedsmilinglythathelivedapoorlife,buthadspiritualenrichment.Evenifhehadanopportunitytochooseagain,hewouldstillchoosetobeateacher.LiZhenhua’sstoryhasbeenwidelyspreadintheYimengoldrevolutionarybasearea.Forruralchildren,heistheir“HeadmasterWearingClothShoes”,whohasspentalifetimeinterpretingthetruesignificanceofeducationandthepowerofdedication.