小学信息科技科学原理教学中的活动设计

摘要:本文以苏科版《多样化的沟通与交流》一课为例,探究了适用于相关科学原理的活动目标、活动内容及活动案例的设计方法。

关键词:科学原理;活动设计;活动教学

中图分类号:G434"文献标识码:A"论文编号:1674-2117(2025)01-0053-03

根据《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的要求,信息科技课程大幅度增加了科学原理教学内容比重。但是在针对科学原理的教学中,从教材中挖掘什么样的教学内容,教到什么程度,用什么方法使“科”“技”有机结合,对于很多教师来说还颇有难度。下面,笔者以2024年苏科版《信息科技》三年级下册第一单元第一课《多样化的沟通与交流》为例,尝试从活动设计角度探寻信息科技原理教学的活动设计方法。

如何从教材中挖掘科学原理相关活动

首先,确定对应本课原理的内容是什么。三年级在新课标中对应“在线学习与生活”模块,聚焦到本课,则是“阐明科技是推动在线社会发展的有效助力”。但是单凭这一句话,教学没有落脚点,此时教师可以回到教材,分析教材中每个栏目设置的目的:“议一议”是鼓励学生感知“现代的沟通与交流方式多样且快捷”;“想一想”是帮助学生了解信息技术发展的五个历程并从中体会这种发展对人类沟通与交流方式及沟通效果的影响;“想一想”则是呼应电子邮箱,帮助学生进一步理解用邮箱沟通的原理。由此,就不难对本课原理教学的内容进行概括:第一,理解人类的沟通与交流方式自古至今在不断发展迭代;第二,理解信息技术的发展给人类交流方式带来了变化。

其次,结合相关内容的前后内容,确定活动深度。就本课而言,初看与三年级上册第一课《在线社会悄然而至》颇为相似,但深入分析后可以看出,《在线社会悄然而至》一课更多关注信息科技带来的在线行为以及这些行为勾画出的生活画面,而本课则更偏向于信息科技的发展给人类沟通与交流方式带来的变化。因此,本课涉及的活动必然要符合沟通交流的原则——双向的信息传递。但从这点出发,信息科技课堂又很容易唤起大家对常用通信软件的使用需求,此时不妨往后一探,可以发现,涉及通信软件使用的活动似乎放在稍后一课更为妥当。由此看来,在设计围绕上述两个目标的活动时,需要关注两点:第一,学生的活动一定是双向的互动而非单一的信息传递;第二,沟通的方式不可只聚焦于现代通信工具。

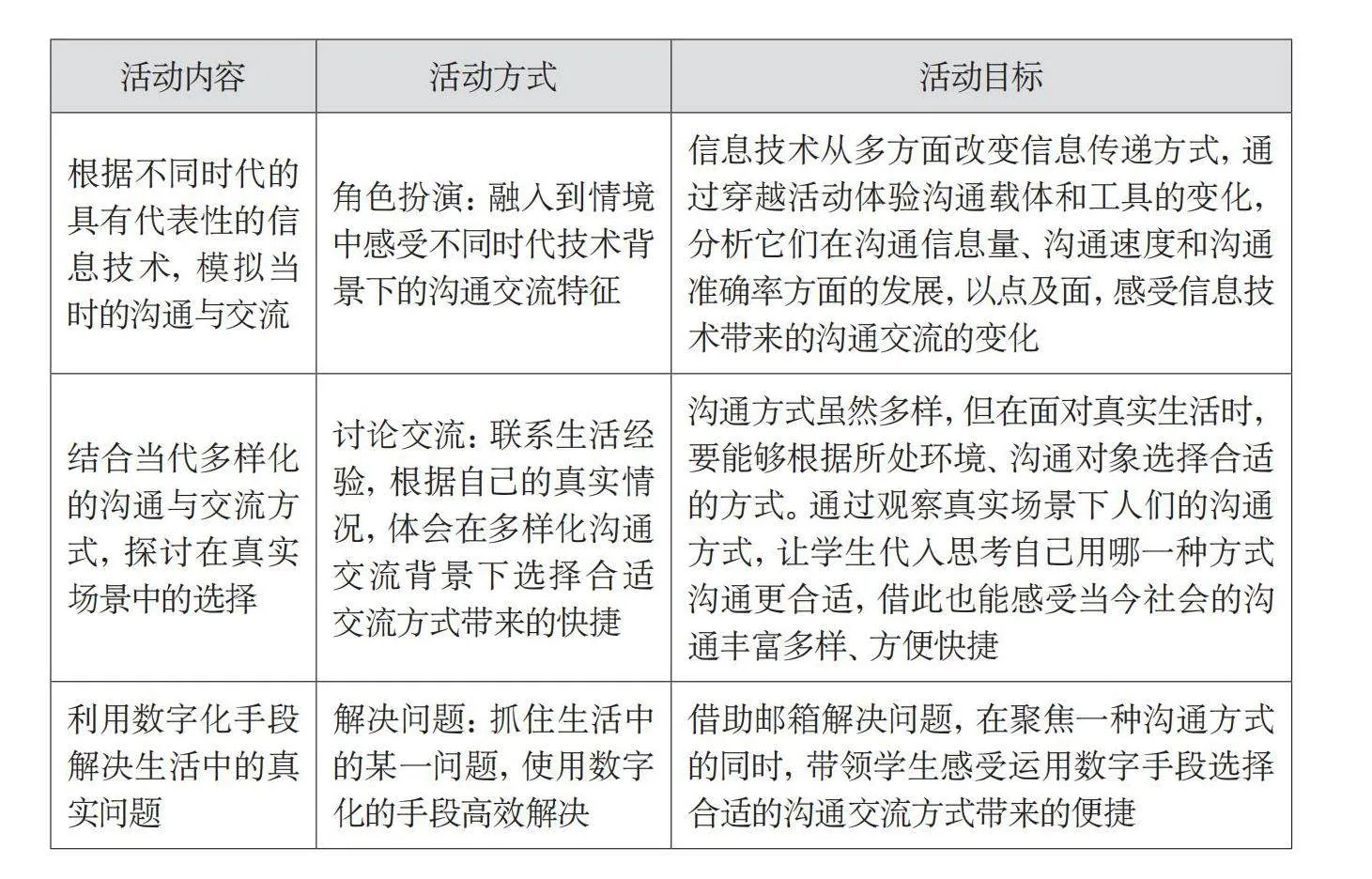

最后,思考涉及的原理可以结合学生身边的哪些案例展开体验活动。回归原理教学的目标,可以发现这其中蕴含着两个关键字——“自古至今”“信息技术”,由此可以看出,本课原理的教学可以融入到时间线中。此外,由于“迭代”“变化”在本课中的词性为动词,因此在时间线上体现出不同时代的信息技术和沟通交流特征产生出变迁更新的效果,才更容易帮助学生理解科技发展的过程。当然,教师在推动这条时间线活动的时候也要考虑,在40分钟课堂中,围绕时间线展开的活动究竟要占多大的比重。因此,考虑本课在整册教材中的位置和作用,可以整理出如下表所示的活动过程。

科学原理教学的活动设计应该注意什么

1.“趣”字当头,从儿童体验出发

活动设计在确保目标明确后,首要考虑的是趣味性。学生的参与和投入程度极大地影响着活动开展的效果,因此,要做到活动形式的丰富多样。在一节课中,丰富的活动方式可以调动学生多感官参与,减少过量的认知负荷,让课堂更有节奏感。在本课中,第一个活动借助行动表达,鼓励学生扮演古人,使用当时的技术进行沟通与交流;第二个活动借助言语表达,引导学生联系真实生活,分享自己的选择;第三个活动选用“操作式”的形式,鼓励学生使用电子邮箱解决问题。在三种活动方式的引领下,课堂节奏有放有收,学生的参与度和注意力可以得到很好的调整。其次,要做到设计的活动尽可能符合学生学情特征。本节课使用的电子邮箱账号用户名主要由数字构成,这也是考虑到学生日常的使用习惯和对数字设备的操作能力。

2.“融”字贯彻,从立人角度出发

从活动入手,可以考虑在活动中穿插对儿童的综合素质培养的内容及多学科的融合。在本课中,贯穿全课的主要情境为马拉松赛事,这是因为马拉松事件最初源于信息的传递沟通,而发展至今,又是一种体育精神的延续,应用在本课既打通了时间线,又巧妙地结合了学生身边的真实事件,同时还融入了不同学科的理念。此外,虽然文字的出现属于信息技术发展中的一个阶段,但通过对这段时间线进行细分,可知文字出现后记录和沟通的工具与载体也随着信息技术的发展在不断发生变化。所以,笔者将文字出现阶段的活动小组进一步划分成“竹简”“活字印刷”这样两个具有中国传统文化特色的组别,并赋予小组成员“孔子门下小弟子”和“书院廊下小学生”的身份,选择的活字印刷内容也借用了苏轼的诗句,用以呼应苏轼的诗集在当时社会的巨大影响。

3.“说”字提炼,从思维角度出发

新课标下的信息科技课程强调素养导向,关注过程性评价,因此,在每个活动后及时给出评价并进行反馈是体现“教-学-评”一致性的重要手段。过程性评价可以形式简约,但应给学生留下充足的时间进行表达,以体现学生在活动中的思考。在本课中,在学生分小组体验每个信息技术阶段的沟通和交流中,学生的活动时间为4分50秒,而小组交流和反馈活动感想并归纳出每个阶段的沟通特征耗时约7分钟。虽然归纳结论并进行交流汇报的时间较长,但正是在这样充足的时间条件下,学生才能真正思考活动背后的意义,让外显的活动内化为思维的提升。此外,在设计让学生联系实际经验,选择合适的沟通与交流工具时,也尽可能多地让学生表达不同需求下想要选择的沟通方式和理由,这也是帮助学生用“说”的方式将思维外显,关注活动对学生整体素养的影响。

课例实践

1.导入:马拉松运动——描述从古至今的沟通交流

①体验游戏,传递信息。教师通过游戏“体育项目猜猜乐”,以“快速、准确、知识面广”作为评价语反馈学生的回答,并鼓励学生交流最后一个动图的表达项目,引入马拉松运动。

②交流故事,对比当下。教师带领学生分析马拉松的故事,帮助学生对比现在可以使用什么样的方式和身边以及不在身边的人沟通比赛胜利的消息。

2.扮演:文明的进步——感受沟通交流的发展变化

①阅读教材,了解历程。师:从古代马拉松传递战报的方式到现在人们经常使用的沟通方式,人类的沟通与交流方式发生了很大变化。这些变化是如何从古代过渡到现在的呢?我们可以从书中找找答案。学生阅读教材第5~6页的插图和配文,了解人类沟通与交流方式的发展历程,并在教师的课件上拖一拖。

②体验活动,感受特征。教师带领学生阅读学习单,引导学生思考各个时代沟通的特征。

活动一:时光机。学生按小组根据学习单上的任务领取材料包——结绳、泥板、竹简、活字印刷、电话、平板电脑完成邀请(函)。

③分析交流,发现趋势。每个小组结合自己的体验,表达感受。教师从信息量、速度、准确率和范围上对学生进行引导,并分阶段进行特征的归纳:语言的出现让人类的沟通与交流变得顺畅;文字的出现帮助沟通与交流变得持久和准确;印刷术的出现帮助沟通与交流变得广泛而快速;电话的出现让人类的交流可以做到实时沟通;网络与计算机的出现则让沟通与交流变得更为丰富、高效。

3.分享:多样化并存——选择合适的沟通交流方式

教师展示马拉松现场沟通交流图片,请学生先说一说这些人用了哪些沟通交流方式。

活动二:沟通舱——我的参与。学生和小组成员一起选择合适的沟通方式并连一连。空白处由学生自主完成。

4.选用:真实的问题——学习便捷的在线交流方法

①分析方式,了解邮箱。在学生提出多种交流方式时,教师提出邮箱,并引导学生了解电子邮箱的用处,分析邮箱的组成。

②解决问题,初试邮箱。教师讲授并演示电子邮件发送的过程,并提示学生关注电子邮件的规范性。

活动三:实验箱——我的报名。学生通过电子邮箱将报名信息发送给教师。

③规范运用,分析场合。教师在PC端展示收到的学生邮件,提醒学生发送邮件要符合规范,并与学生分析邮箱使用的场合。

5.总结:历史可鉴,未来可期

(略。)

参考文献:

[1]王苏明.小学信息技术理论课开放性选题教学——以《探月工程中的信息技术》一课为例[J].中国信息技术教育,2020(15-16):80-83.

[2]蒋立坤.各有所长相得益彰——小学语文课堂活动形式初探[J].科技创新导报,2009(07):136.

[3]倪俊杰.指向信息科技原理的实验教学设计——以“文本数据处理”为例[J].信息技术与应用,2024(07):100-102.

[4]李丰叶,刘晓东.面向核心素养的小学信息科技科学原理教学初探——以《认识反馈》一课为例[J].中国信息技术教育,2024(16):53-56.