黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的三元协调研究

关键词:数字经济;绿色技术创新;耦合协调;黄河流域

0引言

黄河流域横跨我国西中东部9个省(区),是我国重要的经济地带与生态屏障。从地域特征、地区发展差异及资源禀赋综合来看,黄河流域是一个复杂的有机整体,其生态保护和高质量发展的推进路径影响因素众多。从黄河流域生态保护的战略性意义来看,流域生态脆弱性决定了生态保护是经济发展的前提,而绿色发展则是高质量发展的重要内容。

随着数字化浪潮的到来,数字经济成为继农业经济和工业经济之后新兴的主要经济形态,是我国经济发展新旧动能转换的重要引擎。数字经济通过转变经济增长动能改变了以往高污染、高能耗的生产模式,催生出众多集约化、高效化的经济发展新模式、新产业、新业态,有效缓解了经济增长质量与数量之间的矛盾,为黄河流域生态保护和高质量发展提供了关键的历史性机遇。当前,已有不少研究开始探讨黄河流域数字经济发展的经济效应与生态效应,一方面,有学者从数字经济助推黄河流域高质量发展进行理论诠释:另一方面,也有学者开始通过实证探究黄河流域数字经济发展与生态保护之间的潜在关联。综合来看,尚未有学者从黄河流域的数字经济、绿色技术创新及生态保护三元角度开展深入探究。本文以黄河流域8个省(区)77个地级市为研究单元,以2012-2020年为研究期探究黄河流域数字经济、绿色技术创新、生态保护发展状态及三者之间的耦合协调关系,并通过全局莫兰指数与Dagum基尼系数法深入探究其耦合协调的时空联系,以期为黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略推进提供借鉴。

1理论分析、研究方法与指标体系

1.1理论分析

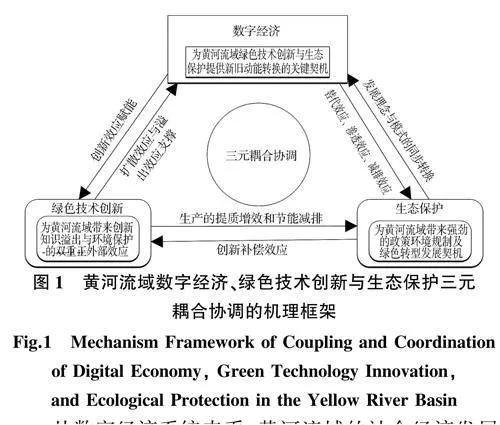

多元系统协调研究是深化黄河流域生态保护和高质量发展双赢效应研究的重要途径。数字经济、绿色技术创新与生态保护三元耦合协调综合评价所涵盖的指标要素广泛,三元之间的要素流动与渗透影响作用关系更是错综复杂。基于此,本文提出黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护三元耦合协调的机理框架,如图1所示。

从数字经济系统来看,黄河流域的社会经济发展亟须从追求数量与速度的粗犷式发展模式向追求质量与绿色的内涵型发展模式转变,数字经济发展浪潮为黄河流域绿色技术创新与生态保护提供了新旧动能转换的关键契机。一方面,数字经济能够通过创新效应赋能黄河流域绿色技术创新,提高创新要素市场运行效率和区域技术创新效率,并通过网络效应及现代信息技术提升流域内绿色全要素生产率,推动黄河流域绿色技术创新。另一方面,数字经济能够通过其自身的替代效应、渗透效应,以及对环境污染的减排效应和对能源消耗的节能效应直接作用于黄河流域生态环境保护,通过对传统要素的高效替代,提升能源资源利用效率,优化能源资源利用结构,减少无效、低效生产的污染排放。

从绿色技术创新系统来看,绿色技术创新是指遵循于生态原理及生态经济发展规律,降低污染排放及能源使用的产品、技术与过程的总称,具有创新知识溢出与环境保护的双重正外部效应。一方面,从创新知识溢出视角来看,创新网络组织体系是技术创新的重要载体,绿色技术创新发展能够同步推进创新组织网络体系的完善,提升网络内单元获取与整合内外创新资源要素的能力,促进网络组织的互动交流,通过充分发挥知识的扩散效应与溢出效应实现创新信息的共享与资源要素的集聚,为数字经济与数字技术的创新发展提供充足的创新资源要素支撑。另一方面,从生态保护视角来看,绿色技术创新是平衡经济增长与生态环保的有效衔接者,能够通过提高生产效率、资源利用效率和促进节能减排等直接推动黄河流域生态保护,同时赋能传统产业的优化升级,减少资源开采与利用过程中对黄河流域生态环境的破坏,提升流域内绿色发展效率。

从生态保护系统来看,黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略能够为流域带来强劲的政策环境规制和绿色经济转型发展契机。一方面,以波特为代表的修正学派认为,环境规制能够激发地区创新补偿效应,激励企业通过绿色技术创新与扩散来提高市场竞争优势,从而强化绿色技术、产品与工艺创新研发,推动绿色技术创新发展。另一方面,绿色经济转型发展能够引导发展理念与发展模式的同步转换,通过新模式、新产业和新业态的培育助推数字经济发展。此外,通过改善生态环境能够降低新型数字基础设施的建设成本,助力数字经济的规模扩大与数字技术创新应用。

1.2研究方法

1)熵权法。熵权法是综合评分测算的一般做法,本文运用熵权法对黄河流域数字经济指数、绿色技术创新指数与生态保护指数进行测算。

2)耦合协调模型。耦合协调模型一般用作不同事物之间的协调水平分析。耦合度是指各系统之间相互依赖与制约的作用关系,耦合协调度是指各系统之间和谐共生与持续发展的关系。三大系统耦合度C的计算公式为

3)全局莫兰指数。通过测算全局莫兰指数来判定黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的耦合协调度是否存在一定的空间(地级市间)相关性。具体公式参见文献。

4) Dagum基尼系数法。Dagum基尼系数法在空间差异研究中被广泛运用,它与泰尔指数、变异系数和传统的基尼系数等地区差异衡量法不同,其能够将特定变量总体差异分解为区域内差异、区域间差异和超变密度,便于准确分析各部分对总体差异的贡献。Da-gum基尼系数G的计算公式为

Dagum基尼系数G越小,表示耦合协调水平的差异越小。

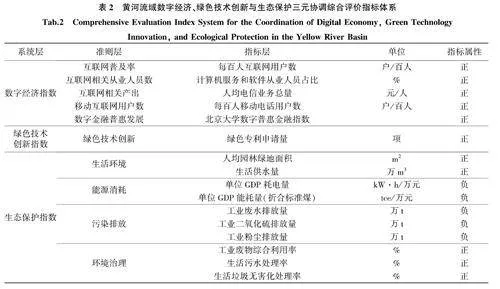

1.3评价指标体系与数据说明

数字经济的评价指标体系参考赵涛等的研究成果进行构建:绿色技术创新的评价指标借鉴赵卉心等的研究成果,以绿色专利申请数为代理变量来衡量城市的绿色技术创新水平:生态保护的评价指标体系参考任保平等的研究成果,从生活环境、能源消耗、污染排放、环境治理4个维度构建,见表2。此外,从自然意义上来看,黄河流经9个省(区),但四川省已纳入《长江经济带发展战略》,内蒙古东部的赤峰、通辽、呼伦贝尔与兴安盟已纳入《东北地区振兴规划》,山东省的莱芜已于2019年并人济南市。因此,本文在剔除上述行政区的情况下,以黄河流域8个省(区)77个地级市为研究单元,同时将流域划分为上、中、下游3个区域(地区),其中上游地区包括青海、甘肃、宁夏以及内蒙古共23个市,中游地区包括陕西、山西、河南(郑州桃花峪以上)共34个市,下游地区包括河南(郑州桃花峪以下)、山东共20个市。研究期为2012-2020年,数据主要来源于相应年份的《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及各地级市的统计资料等,部分地区的个别缺失数据以插值法补齐。

2黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调特征

2.1各系统发展情况及其耦合协调水平分析

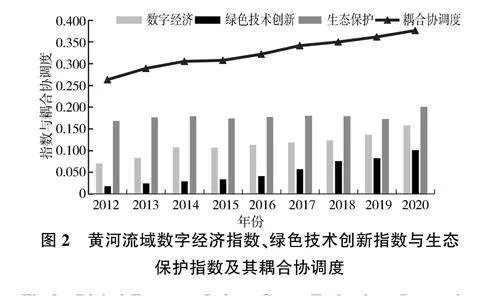

2012-2020年黄河流域数字经济指数、绿色技术创新指数与生态保护指数及其耦合协调度均呈现稳步上升趋势(见图2)。其中:数字经济指数由0.07稳步增大至0.16,增幅达128.57%;绿色技术创新指数在研究期内的涨势则更加明显,大致由0.01增大至0.10,其增幅约为900%,表明黄河流域各省(区)在发展中愈发重视绿色技术创新;生态保护指数在2012-2019年由0.16波动增至0.17,呈现出小幅度的波动性稳定态势,但在研究期末2020年快速增至0.20,增幅达到17.65%。黄河流域生态脆弱性使得流域内长期以来的经济发展与生态保护难以兼顾,即使绿色技术创新的研发投入不断增加,但在传统发展模式与资源环境的双重制约下,生态保护形势仍然严峻,因此生态保护指数在2012-2019年的总体增幅不大。2019年,黄河流域生态保护和高质量发展确定为重大国家战略后,流域生态保护在2020年取得明显成效。

由图2可见,黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的耦合协调度呈现稳步上升态势,由研究期初的0.26上升至研究期末的0.37.升幅为42.31%,表明黄河流域三大系统耦合协调水平在不断上升,数字经济、绿色技术创新与生态保护之间呈现出正外部效应及相互促进态势。用2012年、2016年、2020年各样本市耦合协调等级观察三大系统耦合协调度空间格局演变情况,见表3。在研究期初,有7个市出现严重失调,隶属陕西、甘肃、宁夏三省(区),均位于黄河流域上中游地区:有55个市为中度失调,表明在研究期初黄河流域大多数市呈现出三大系统中度失调:有11个市为轻度失调,从其分布来看,上游仅有内蒙古的呼和浩特人列,而其余市分属于黄河流域中下游的山西、河南及山东;仅有郑州、济南、青岛、西安4个市为濒临失调,其均为黄河流域中下游省份的相对发达的市。

伴随着黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的不断发展,在研究期末各市均已摆脱严重失调等级:中度失调的市也由研究期初的55个减少至16个;轻度失调的市在研究期末有46个;濒临失调的市则从4个增加至10个。从分布来看,除黄河流域上游甘肃、宁夏及内蒙古三省(区)的省会城市兰州、银川、呼和浩特外,其余7个市均属于黄河流域中下游的山西与山东:协调等级的市也在研究期内经历从无到有的过程,其中黄河流域下游的山东青岛及威海达到勉强协调等级,西安、郑州与济南三市跻身初级协调等级。总体来看,相较于上游地区,黄河流域中下游省份的数字经济、绿色技术创新与生态保护三大系统耦合协调发展现状及走势相对更好,这可能是黄河流域上游地区的数字经济与绿色技术创新发展资源禀赋相对较差,且生态环境更为脆弱,而中下游地区则拥有更为优越的发展禀赋与创新资源,耦合协调发展势头更好。

2.2耦合协调的时空联系

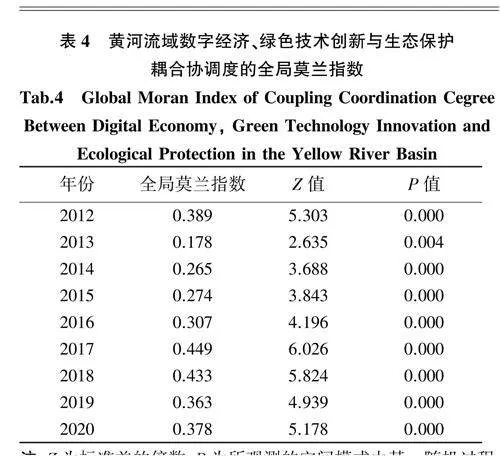

1)全局莫兰指数。2012-2020年黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调度的全局莫兰指数见表4。在研究期内耦合协调度的全局莫兰指数虽存在一定的波动起伏,但是始终在1%的水平上(即plt;0.01)显著为正,表明黄河流域各市数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调度存在明显的正向空间聚集效应。

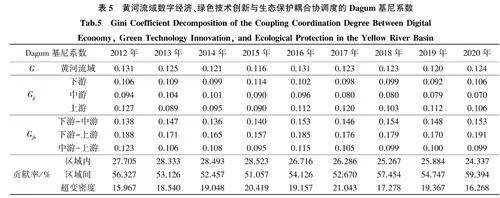

2) Dagum基尼系数。通过测算得到黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调度的Dagum基尼系数(见表5)。由表5可知,黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调度的总体Dagum基尼系数从研究期初的0.131波动下降至研究期末的0.124,表明耦合协调度的流域总体差异在逐渐缩小。从区域内差异来看,中上游地区的Dagum基尼系数在研究期内均呈现波动下降趋势,分别从0.094和0.127下降至研究期末的0.070和0.106,而下游地区则始终在0.106上下波动。这表明在研究期内中游地区与上游地区的内部发展差异在逐渐缩小,下游地区各市之间的耦合协调发展差异变化不大。从区域间差异来看,中游一上游的Dagum基尼系数在研究期由0.123波动下降至0.099,表明中上游地区之间的耦合协调发展差异在逐渐缩小:下游一中游与下游一上游的Dagum基尼系数则在研究期内均呈现出波动上升态势,分别从研究期初的0.138和0.188波动增长至研究期末的0.153和0.191。这表明下游地区与中上游地区之间的耦合协调发展差异在逐步扩大,原因可能是黄河流域下游省份拥有相对更好的资源禀赋及发展的先发优势,尤其是山东作为黄河流域的龙头省份,在拥有较大经济体量的同时数字经济发展起步相对更早,创新型人才资源比中上游地区更加丰富,具备更为优越的数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调资源禀赋和发展环境。因此,在研究期内下游地区与中上游地区之间的非均衡发展问题逐渐凸显。从贡献率来看,区域间的差异贡献率最大且整体呈现上升趋势,在研究期内从56.327%波动增长至59.394%,而区域内的差异贡献率次之且总体呈下降趋势,从研究期初的27.705%下降至研究期末的24.337%。这表明黄河流域亟须通过完善整体协同联动体制机制推动流域协调发展,以逐渐缩小上中下游的区域间差异。

3结论与建议

3.1结论

基于2012-2020年黄河流域77个地级市面板数据,探究了黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的三元耦合协调关系,结论如下。

1)从黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护三大系统发展水平来看,2012-2020年数字经济指数、绿色技术创新指数与生态保护指数均呈现稳步增大趋势。其中,数字经济指数与绿色技术创新指数在研究期内的增大幅度更加明显,而生态保护指数在2012-2019年呈现出小幅度的波动性稳定态势,但在研究期末2020年出现大幅度提升。

2)黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的耦合协调度在研究期内稳步上升,通过空间演变格局分析可知,在研究期内各市均已摆脱严重失调等级,协调等级的市也在研究期内经历从无到有的过程,其中青岛和威海达到勉强协调等级,西安、郑州与济南三城市趼身初级协调等级。

3)从黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的耦合协调时空联系来看,一方面黄河流域各市数字经济、绿色技术创新与生态保护耦合协调度存在明显的正向空间聚集效应,另一方面耦合协调度的总体Dagum基尼系数呈波动下降趋势,流域总体差异在逐步缩小,但下游地区与中上游地区之间的耦合协调发展差异在逐渐扩大。根据差异贡献率可知,耦合协调的发展差异主要来源于区域间的发展差异。

3.2建议

1)加快推进黄河流域数字经济与实体经济深度融合发展。应积极推动黄河流域产业数字化与数字产业化发展,一方面积极引导传统产业的数字化变革,推动黄河流域传统产业的绿色化、数字化、智能化转型;另一方面要充分利用好中下游发达省份及地级市数字经济发展的先行优势,凝聚优势塑造数字技术创新动能,建立起强大的数字产业集群,以高端化与智能化的高新产业体系为流域数字化转型提供技术支撑。

2)加快黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的互动协同发展。应把握数字经济、绿色技术创新与生态保护三大系统的耦合协调实质,通过科学部署推进黄河流域生态保护和高质量发展重大战略实施。下游发达省份要在已有的高水平数字经济基础上,重点探索研究新兴数字产业与绿色技术创新、生态保护之间的协同发展链条机制,为其他省份提供经验借鉴;中上游省份要改变区域数字化转型相对较弱的现状,发挥区域特色优势,弥补数字经济短板,提高数字经济、绿色技术创新与生态保护的耦合协调度,推动流域内三大系统之间的协同互补。

3)结合地区发展实际推动黄河流域整体协调发展。应注重黄河流域数字经济、绿色技术创新与生态保护的整体发展质量,积极探索建立流域产业发展区域统筹协调的总体框架,统筹兼顾上中下游协同发展。尽快建立更为完善的要素配置机制,统筹区域发展,充分发挥政府财政的干预作用,对于上游欠发达地区给予更多的政策支持,加大中上游地区绿色技术创新及数字化基础设施建设投入,加快中上游地区数字经济发展与生态保护步伐,缩小流域内总体发展差距。