国内外员工激励问题研究前沿演进趋势的知识图谱

摘 要:文章以2018—2023年WOS数据库和CSSCI数据库员工激励主题论文为样本,通过CiteSpace软件分析国内外员工激励问题现状,并构建国内外员工激励的前沿研究的共现词网络。研究结果表明:(1) 1998—2023年,国内外文献发文量稳步增长,国内文献发文数量多于国外;(2) 国内外均未形成核心作者群,多为独立研究;(3) 国外机构已形成网状合作集群,国内机构间尚未形成紧密合作;(4) 全球合作网络中中国发文人数最多;(5) 国内外研究侧重点不同,国外强调研究视角,国内侧重方式探索。文章基于研究结果提出未来要重视协同激励研究、深化制造型企业研究以及推进新兴技术对员工激励研究的展望。

关键词:员工激励;可视化;CiteSpace

一、引言

员工激励是一个非常重要的研究领域。西方关于激励的理论层出不穷,如1943年马斯洛提出的需求层次理论、1959年赫茨伯格提出的双因素理论、1964年弗鲁姆提出期望理论等。我国对于员工激励问题的探索也不在少数,主要包括我国华东师范大学心理学家俞文钊提出的同步激励理论、华东师范大学教科院熊川武提出的全面激励理论等。总结中西方以往研究可以发现,学者对员工激励领域方式和影响激励因素的研究较多,但总体上研究缺乏系统性的归类,现有研究大多依据关键词出现频次来划分员工激励研究领域的重要性,缺乏客观的研究分类工作。

我国目前的员工激励仍然存在较多问题。例如,2024年1月12日国务院发布的春节期间放假调休,鼓励各单位结合带薪年假等制度安排职工除夕休息。此消息一出,引发了各界人士的讨论,甚至引发了辞职的热潮。近年来,随着我国健全人才激励机制让机构和人才充分活跃起来这一重要思想的深入贯彻落实,国家高度重视人才。我国学术界对于员工激励问题的研究数不胜数,但整体上存在研究激励方式单一、研究视角死板、研究领域狭窄等问题。

基于以上问题,文章通过对2018—2023年Web of Science和CSSCI数据库的国内外有影响力文献进行关于员工激励问题发文数量、核心作者、国外研究机构等的可视化研究,系统地梳理了国内外员工激励领域的研究,同时将国内外研究重点进行比较评述。知识图谱的研究有助于国内外学者互相借鉴,突破员工激励领域现有研究视角,弥补现有研究的不足,同时希望文章研究结果对今后相关领域的研究有借鉴意义。

二、研究设计

1.研究方法

本文首先通过CiteSpace可视化软件,就国内外期刊员工激励领域年度发文量趋势、核心作者及核心机构的分布进行研究。其次,以关键词为基础,对该领域中外有影响力文献的共线性、中心性、聚类性进行研究。最后,通过对时间线和突现词知识图谱的研究,对2018—2023年员工激励研究进行主题演进趋势分析,希望以此揭示国内外员工激励领域的研究前景。

2.数据来源

本文所选取的国外文献来源于Web of Science核心数据库,以“employee motivation”和“employee motivate mechanism”为主题词汇;国内数据选取自中国知网数据库中的南京大学人文社会科学引文索引数据库(CSSCI),主题词设置为“员工激励”和“员工激励机制”,共获得1600篇文献,剔除“新闻报道”“会议纪要”和其他与主题不相关的文献,最终获得986篇文献作为有效研究样本。

三、研究结果分析

1.发文数量分析

发文数量是体现研究领域重要程度的一个关键指标,能够体现研究领域的发展速度和研究热度。由于员工激励领域2018—2023年发文数量无明显变化,故将发文数量分析的时间调整为1998-2023年(知网中国学术期刊数据库收录文献的时间为1998年)。由图1可知,整体上国内员工激励领域核心期刊发文数量多于国外,另外此时间阶段内国内外员工激励领域研究发展趋势类似,总体上可以划分为稳步发展期(1998—2007年)和快速发展期(2008—2023年)。

稳步发展期,即1998—2007年间,由于全球经济的持续不景气,全体行业受到收入下降以及利润减少的冲击,故学者尝试从员工激励领域寻找解决企业效率问题的突破口,因此员工激励领域逐渐引起学者关注并取得稳步发展。转折点在2008年,由于全球金融危机的爆发,员工在企业中起到的关键作用受到学者的广泛重视,与此同时学者们更加关注员工激励在整个人力资源管理中所扮演的角色,员工激励领域发文数量的增长速度体现了学者们的重视程度。

2.核心作者研究

通过对某一领域发表论文数量多、影响大的作者及其相互协作的研究,可以更全面地了解这一领域。普莱斯定理公式给出核心作者或核心机构定义公式:M=0.749(Nmax)1/2,其中Nmax表示统计范围中发表论文数最多的作者或机构。带入定理可以确定发文量达到2篇级以上的作者可以被称为核心作者。国内核心作者共有20位,其中陈文强和杨华领分别以3篇位居第一第二,核心作者发文数为42篇,约占该领域发文量的10.04%。国外核心作者共21位,发文数为42篇,约占该领域发文量的7.39%。由于国内外核心作者发文数量占比均未超过该领域的50%,可以看出员工激励领域尚未形成核心作者群。

从国外作者知识图谱(图2)中可以看出,各作者之间合作不紧密且并没有形成核心作者群,各作者之间现存的联系大多属于国家区域内的合作,缺乏跨区域的合作交流。国内作者合作网络也存在同样的问题,作者之间合作不紧密且联系大多存在于相同机构之间。此外,国内作者合作网络密度为0.0027,国外作者合作网络密度为0.0086,表明国内外整体上合作较少,并未形成强势的研究团体,但国外作者之间的合作略强于国内。

3.国内外机构研究

了解国内外发文机构现状以及合作情况,有助于把握未来机构间的合作情况,对该领域进行深入研究。

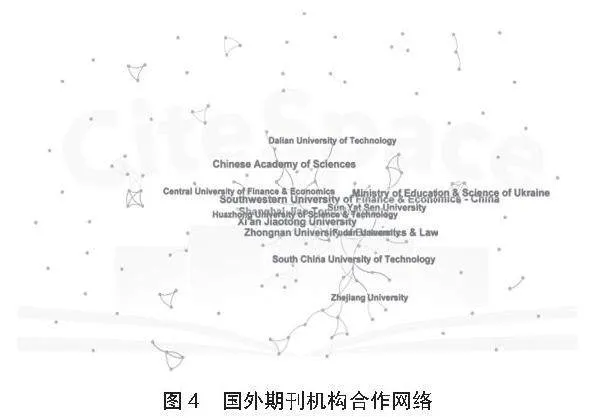

由图4可知,国外机构发文量前5名分别为Shanghai Jiaotong University(10篇)、Southwestern"University of Financeamp;Economics-China(10篇)、Chinese Academy of Science(9篇)、Xi’an Jiaotong University(9篇)、Ministry of Educationamp;Science of"Ukraine(8篇),且各机构节点间存在网状合作集群,表明国外各机构间合作较为紧密。此外,Shanghai Jiaotong University、South China University of Technology、Zhongnan University of Economicsamp;Law、Nanjing University of Financeamp;Economics、Shanghai University of Financeamp;Economics五个机构的中心中介度均超过0.1,表明这几个机构是其他机构合作的中介桥梁。

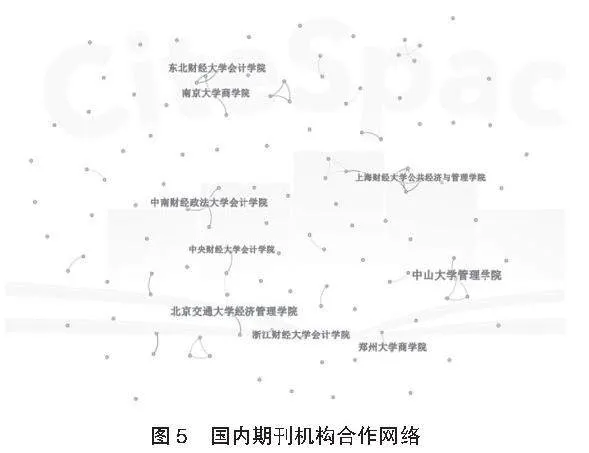

由图5可知,国内机构之间尚未形成紧密合作模式,发文量最多的为中山大学管理学院,其次是北京交通大学经济管理学院和郑州大学商学院。由此可见,国内研究由高校占据主导位置,但各发文量较高的机构之间并无合作关系,且从各机构地理位置来看,现各机构间的合作大多限于省内合作,跨区域合作较少出现。因此,各实力强劲的发文机构间可以加强学术合作,交流学术前沿,以推动员工激励领域发展。

4.国家分布及合作分析

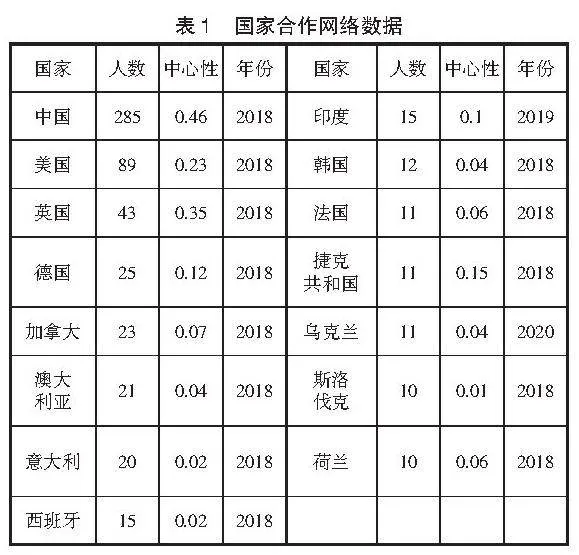

研究该领域国家分布及合作情况有助于了解该领域的后续发展。图6为员工激励领域国家合作网络,结合表1的数据来看,在研究人数上,中国研究员工激励领域的人数最多,其他国家与中国研究人数存在较大差异。在中心中介度上,中国、英国和美国的较高,中国的中心度更是高达0.46,说明全球合作网络中中国、美国和英国是合作的关键点。在合作关联度上,跨国合作整体较为紧密,发展中国家关于员工激励的研究人数更多,跨国合作也更加紧密,发达国家对于员工激励领域的研究更加普遍,但相较发展中国家研究不够深入。从总体上看,国外对于员工激励领域研究人数较少,且在跨国合作研究上与发展中国家还存在一定差距。

四、研究热点

1.关键词共现分析

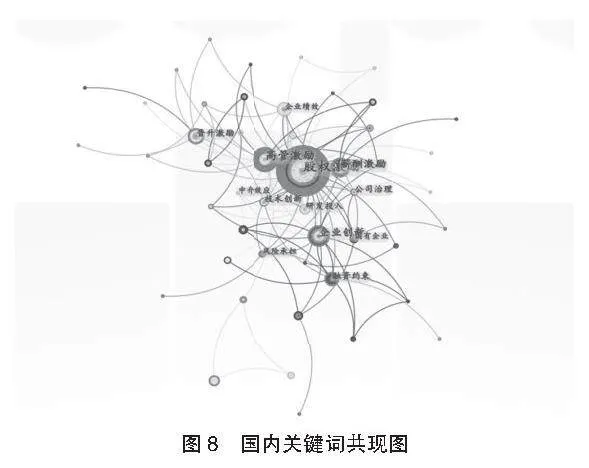

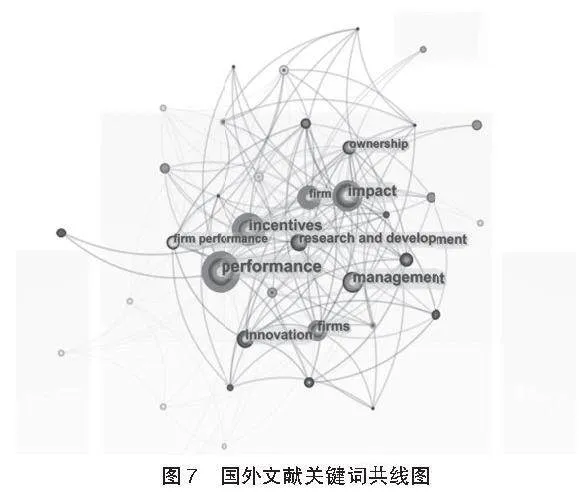

关键词共现分析能够帮助更好地了解国内外该领域的热点。由图7可知,国外文献关键词频次排名前五的分别是performance(125次)、incentives(89次)、impact(80次)、management(56次)、research and development(49次),表明员工激励领域研究员工业绩的最多,其次是激励动机、激励效果和员工管理。此外,国外文献中心中介度排名第一的是performance,中心度为0.39,第二是incentives和firm,中心度为0.23,第三是impact,中心度为0.14,可以看出员工业绩、激励动机、激励效果是研究员工激励领域的重要桥梁。从上述分析中可以看出,国外文献对员工激励问题主要是结合具体实例分析激励的前因后果。

由图8可知,国内文献关键词频次排名前5的分别为股权激励(127次)、高管激励(37次)、企业创新(34次)、薪酬激励(32次)、企业绩效(20次),说明国内学者员工激励领域研究最多的是股权激励,其次是高管激励和企业创新。中心中介度最高的为股权激励,达到0.87,排名第二的是高管激励,中心度为0.43,第三为企业创新和晋升激励,中心度都达到0.2,表明股权激励、高管激励、企业创新以及晋升激励是国内研究员工激励领域的关键枢纽。与国外研究相比,国内对于员工激励领域的研究更侧重于对激励方式的研究。此外,国外重视激励问题的产生与发展,而国内研究侧重于不同激励方式的效果,前者注重过程,后者强调形式。

2.关键词聚类分析

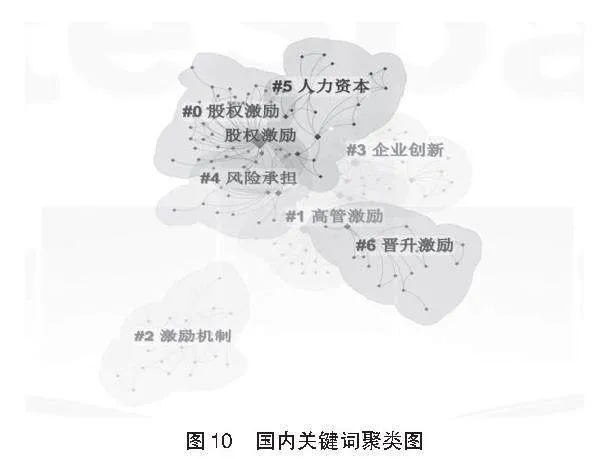

关键词共现分析由于节点连线较多,难以分辨该领域的研究框架。关键词聚类分析能够更加直观地展现该领域的热点主题研究。对国内外员工激励领域文献进行关键词聚类分析,得到结果如图9和图10。当聚类模块值Q>0.3时,表明聚类结构显著;当聚类平均轮廓值S>0.5时,表明聚类结果合理,S>0.7时,表明聚类结果可信。

国外员工激励领域文献关键词聚类Q值为0.3979,S值为0.7043,表明聚类结构显著且聚类结果可信。如图9,共得到8组聚类,排名前三的分别是“innovation”“corporate social responsibility”和“work motivation”,说明国外学者在研究员工激励领域最重视创新问题。其次是企业社会责任和工作激励,其中企业社会责任是从外部研究员工激励问题,工作激励则是通过内部视角达成员工激励。图10的国内文献关键词聚类分析Q值为0.5758,表明聚类结构显著,S值为0.8909,聚类结果符合可信条件。研究共获得7组聚类结果,排名靠前的标签为“股权激励”“高管激励”“激励机制”“企业创新”“风险承担”和“人力资本”,说明国内对员工激励的研究注重方式上的研究。总体来看,在员工激励领域国外研究强调激励的传导性,从内部和外部两个方面寻求创新性的员工激励方式,而国内关键词聚类结果与共现分析结果基本保持一致,即更加注重不同激励方式带来的激励效果的差别。此外,与国内文献相比,国外文献研究大多与具体实例相结合,国内文献在研究类型上集中在数字化转型的企业,这与我国企业的发展状况相吻合。

五、结论与展望

1.主要结论

通过Web of Science和CSSCI数据库2018—2023年员工激励问题文献的数据研究可知,目前国内外学者对员工激励问题的研究是相对全面的,既有从激励的路径展开研究的,也有从激励的方式手段展开研究的,这些成果为后续研究提供了颇具价值的、可参照的思想与实践。但在激励的多样性发展方面还存在诸多可以提升的空间。具体来说,一是研究视角上,学者多从单一激励手段视角出发,如研究股权激励或高管激励的激励效果,而同时研究多种激励手段的高水平论文较少;二是在研究内容上大都将研究重点集中于单一家企业,研究某一类型企业的文章较少。

2.未来研究方向

(1) 重视协同激励研究

员工激励是一个持续的过程,在表现形式上可以分为内部激励和外部激励两种类型,两种激励方式都有利于提升员工工作绩效,但若单一采用某种激励方式不仅达不到激励的效果,反而会降低员工的工作热情,因此需要通过内在激励和外在激励的协同来解决单一激励方式带来的挤出效应。蒙泰尔斯认为,物质激励在现代经济体制中通常占据支配地位,如西方资本主义经济体制,而我国社会主义市场经济体制要求兼用物质激励与精神激励来推动实现体制目标,因此结合我国实际只有强调物质激励与精神激励的有机结合,才能够实现企业与员工的共赢。除此之外,我国存在国有企业、民营企业、中外合资企业等不同类型的企业,不同类型的企业国家的干预度不同,如何有机调和物质激励与精神激励,这些都有待进一步研究。

(2) 深化制造型企业创新研究

我国制造型企业与西方工业企业存在较大的差异,第二产业是我国的支柱性产业,处于主导地位,而我国制造型企业相比西方制造型企业大多属于劳动密集型,缺乏核心竞争力,同时由于我国产业结构优化的要求,政府加大对第二产业的创新投入,制造型企业处在数字化、智能化的转型浪潮之中,这些都使我国制造型企业有着属于自己的特色。尽管已有学者对制造业员工激励问题进行研究,但由于制造型企业类型众多十分复杂,已有研究仍存在不足。具体还可从以下方面进行拓展:第一,2013—2018年我国制造业增速放缓,但规模优势不断巩固,这一阶段制造型员工激励的具体方式及其效果是否有所改变。第二,结合我国制造型企业类型和员工类型进一步深入研究,如探究制造型中小企业知识型员工的有效激励方式,员工持股计划是否适用于所有制造型企业等。第三,制造型企业作为我国的支柱型企业,其员工激励问题的研究在指导制造型企业的同时是否可以指导其他产业实践。

(3) 推进新型技术的运用

全球化催生了人才流动,国际人才的汇聚和流动已然成为当今世界的现实,这种状况在增加企业竞争力的同时也加大了企业的管理难度。而在数字化技术发展的浪潮下,以物联网、ChatGPT、云计算技术等为代表的新兴技术应运而生,数字技术在人力资源管理中的应用能够提高企业管理工作的透明度,使人力资源工作具备前瞻性。因此需研究企业是否能够依据激励理论,通过数字化技术的辅助实行对企业员工的有效激励,如通过建立在线培训平台,将培训资源集中于一个平台上,使员工能够随时根据自身需要进行学习,提升自身素质与工作能力;通过数字化技术建立信息化平台,对员工进行建档,记录员工的各项绩效指标数据并利用数据分析技术灵活地评估员工的绩效水平,通过数据分析可以发现绩效优秀的员工,对其提供更为优质的激励方案等。以上这些对处于数字化浪潮中的企业来说是至关重要的。现已有众多企业通过新型科技实现员工激励,如IBM建立统一线上培训平台、京东通过信息化平台供员工自行挑选额外福利等,但目前对于这方面的研究少之又少,未来可以进一步展开。

参考文献:

[1]姚雪,徐川平,李杰,等.基于普赖斯定律和二八定律及在线投稿系统构建某科技期刊核心作者用户库[J].编辑学报,2017(1):64-66.

[2]钟伟金,李佳,杨兴菊.共词分析法研究(三)——共词聚类分析法的原理与特点[J].情报杂志,2008(7):118-120.

[3]〔美〕约翰·蒙泰尔斯.改革的顺序性[J].经济社会体制比较,1991(1):26-28。

作者简介:钮雯慧(2000— ),女,汉族,江苏盐城人,青海大学,研究生在读,研究方向:员工激励。