绘画疗法融入初中心理课的探索与实践

摘要:初中生处于自我认知整合的关键时期。教师在认识自我主题心理课堂上融入绘画疗法,可以提高学生的参与度,帮助学生深度觉察自我,形成正确的自我认识和客观的自我评价,在完成自我认知整合的同时,养成乐观心态,提高心理健康水平。

关键词:绘画疗法;认识自我;人格完善

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2025)02-0023-05

心理课作为学校心理健康教育的重要途径之一,通过开展课堂活动帮助学生向内探索自我,提高心理素质,促进学生身心全面和谐发展。然而,随着独立意识的增强和防御心理的提高,初中生在课堂上自我表露的意愿降低,对学校心理课的设计和课堂实施带来了挑战。因此,初中心理课需要探索更多新的活动方式,为学生创设安全、放松的心理环境,引导学生进行深度的自我觉察和体验。

绘画(painting)以艺术创作为活动载体,能够让学生在感到安全、自由的环境中将内心难以言说的复杂感受外化为图画,在帮助学生认识自我的同时,也能协助教师深入了解学生,正确引导学生,既增加了心理健康教育课堂的趣味性和生动性,又能提高心理课的效果。

一、绘画疗法融入初中心理课的优势

绘画疗法(paintingtherapy)最早源于西方精神科医生对精神病艺术家绘画作品的分析,绘画者利用非语言工具如色布、蜡笔、油彩笔等,将内在的、无形的、复杂的感受外化为简单的、有形的作品。随着心理学的发展、精神分析学研究的深入和投射技术的完善,心理治疗领域也引入了绘画疗法。绘画治疗过程中,绘画者通过绘画创作将潜意识里压抑的感情与冲突呈现出来,心理咨询师通过绘画作品对来访者的心理“症结”进行解读,发现来访者内心最真实的情感问题,然后“对症下药”,帮助来访者修复心理创伤,填补内心世界的空白,使他们获得满足感、成就感和自信心,从而达到良好的诊断与治疗效果。

随着国内对绘画疗法的宣传和推广,研究者对绘画疗法的理论研究逐渐深入,但绘画疗法在心理辅导领域尤其是学校心理健康教育工作中的实际应用并未得到普及和完善。心理课是中学生学习心理知识、提升心理健康水平的重要途径,传统以教师讲授、师生问答为主的心理课堂教学模式存在诸多弊端,学生积极性较差,参与度不高,通过课堂提升自我认识、探索内心感受的效果不佳。绘画疗法通过非言语的通道,为心理课的有效实施开辟了新的路径,将绘画疗法融入初中心理课具有重要的理论和实践意义。

融入绘画疗法的初中心理健康教育课具有以下三方面的优势。

(1)更高程度的敞开

初中生处于青春期,这一时期是个体独立人格发展的关键期。独立意识高涨,边界意识强烈,加上对他人评价的过度在意,使得初中生很难当众分享自己的观点,特别是内心深处的真实感受。绘画的活动方式突破了言语的限制,为不擅长、不敢于在课堂上发言的学生提供了新的表达途径,能够有效降低被他人评判的风险,从而减轻学生的防御心理,更加自由地表达自己的观点和真实感受。

(2)更深层次的体验

生动、有趣的绘画活动能够提高学生的课堂参与意愿和参与程度,通过绘画创作过程,学生将内心深处的感受和想法通过非言语的通道投射出来,通过作品深度觉察自我,加深对自我的了解,从而逐步实现自我认知整合。

(3)更多元的课堂样态

艺术本身即疗愈。通过自由涂鸦、主题创作、完形绘画和团体作画等多种绘画艺术形式,学生可以随心所欲地创作,不受批判地表达,不仅学生的心灵得到疗愈,更为心理课堂注入了新的活力,帮助教师更好地调动学生的主观能动性,高效达成心理课的活动目标[1]。

二、融入绘画疗法的“认识自我”单元课程目标

心理学家埃里克森的人格发展八阶段理论指出,个体一生的每个阶段都有特定的心理和社会挑战,这些挑战被称为危机,每个危机的解决都会对个体的性格和行为产生长远影响。处于青春期的初中生正迎来自我意识的第二次飞跃,会通过探索不同的角色和身份形成自我认知,失败的自我认知整合可能导致青少年陷入角色混乱。因此,青少年时期个体心理发展的主要任务是避免同一性混乱,完成自我同一性的整合。《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》强调指出,初中年级心理健康教育的主要内容应包括“帮助学生加强自我认识、客观地评价自己”等。

因此,“认识自我”单元的心理课应该重视学生的自我探索过程,引导学生加强自我认识,客观地评价自己,激发自己的潜能,帮助学生在接纳自己的基础上完成自我同一性的整合,完善自己的人格。据此,融入绘画疗法的初中“认识自我”单元心理课程目标设置如下。

(1)正确认识自我,从多个角度全面了解自己

通过绘制“自画像”“特质瓶子”“气质人偶”等作品,从生理自我、心理自我和社会自我,尤其是性格、气质、价值观等多个方面引导学生进行正确、全面的自我觉察。

(2)悦纳自我,学会客观评价自我

通过绘制“性格优势树”“我的小黑点”“我的烟花”等作品,引导学生在发掘自身优势的同时接纳自己的缺点,结合同伴评价进行自我认知整合,形成客观的自我评价。

(3)培养积极思维,养成乐观心态

通过创作作品、分享感受、同伴互助、教师引导等多种方式帮助学生转变思维,学会用发展的眼光看待自己,从正向、积极的角度看待周围的人和事,用乐观的心态面对人生。

三、绘画疗法在“认识自我”单元课堂教学中的实践

(一)认识自我

在“认识自我”单元课堂中,“初识自我”一课的“猜猜我是谁”活动采用“主题创作”的绘画形式,学生绘制一幅自画像,教师收集后随机排列,请学生猜出自画像的主人(见图1)。在绘制自画像的过程中,学生主要从外在的角度认真观察自己,把捕捉到的自身特点直观地呈现出来,迈出自我觉察的第一步。猜自画像主人公的过程中,学生积极参与,根据发型、五官、体型等特征找出自画像的主人,在欢声笑语中加深了对“生理自我”的认识。

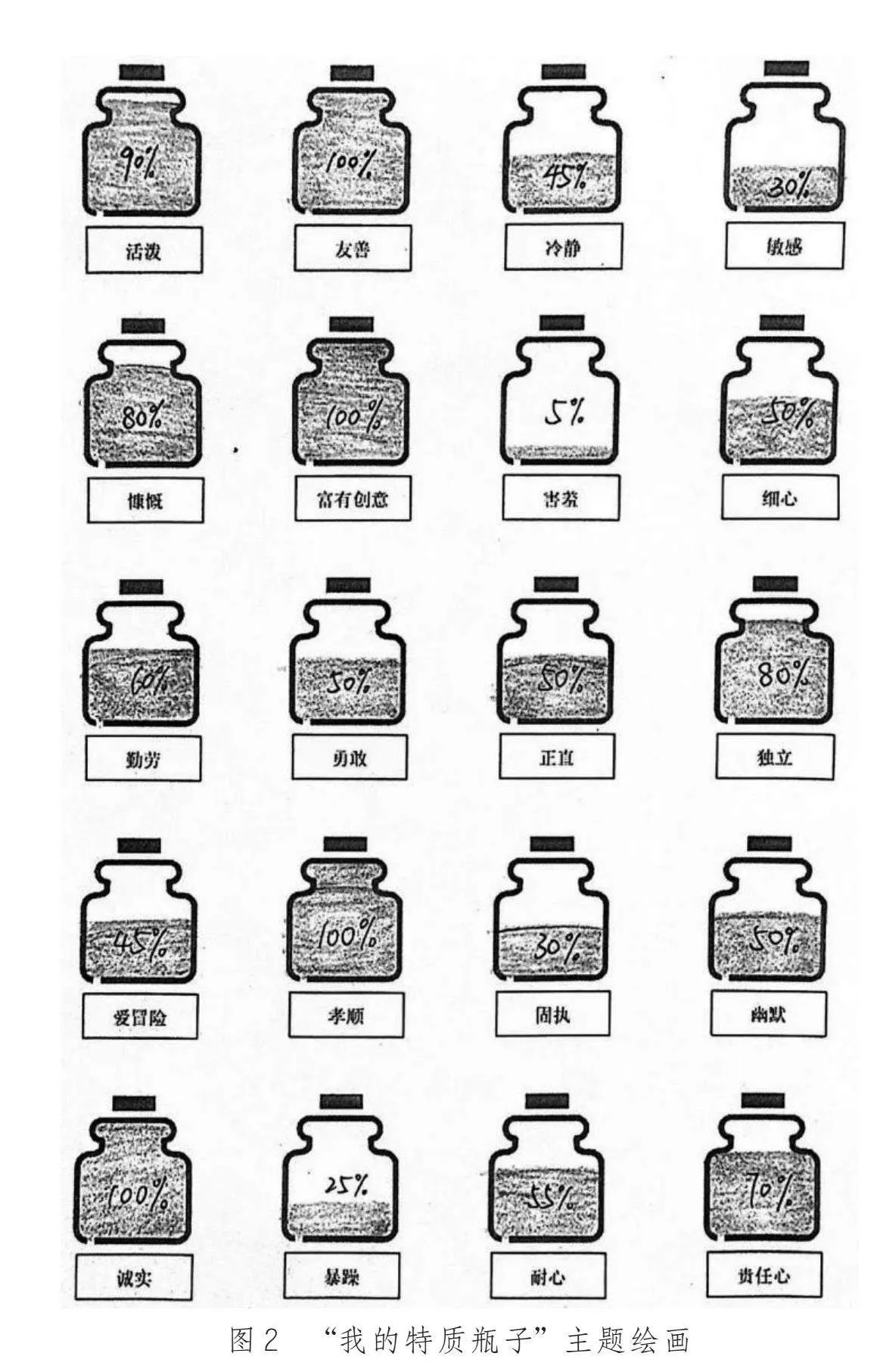

在“我的特质我知道”一课中,教师采用“完形绘画”的形式,让学生根据对自己的了解,在代表某种特质的空白瓶子上进行填涂,涂得越满代表自己的这一特质越突出(见图2)。作品完成后,学生展示并选择具有代表性的特质进行分享。例如,某学生分享:“我‘富有创意的’瓶子是满的,因为我总有一些天马行空的想法,参加过创意设计大赛并获奖。我‘害羞的’瓶子只涂了一点点,因为我认为自己是一个比较外向、活泼、大胆的人,很少会害羞。”通过完形绘画和分享,学生深入向内探索,思考自己是否具备某种特点及这种特点是否突出,实现对“心理自我”的探索和觉察。

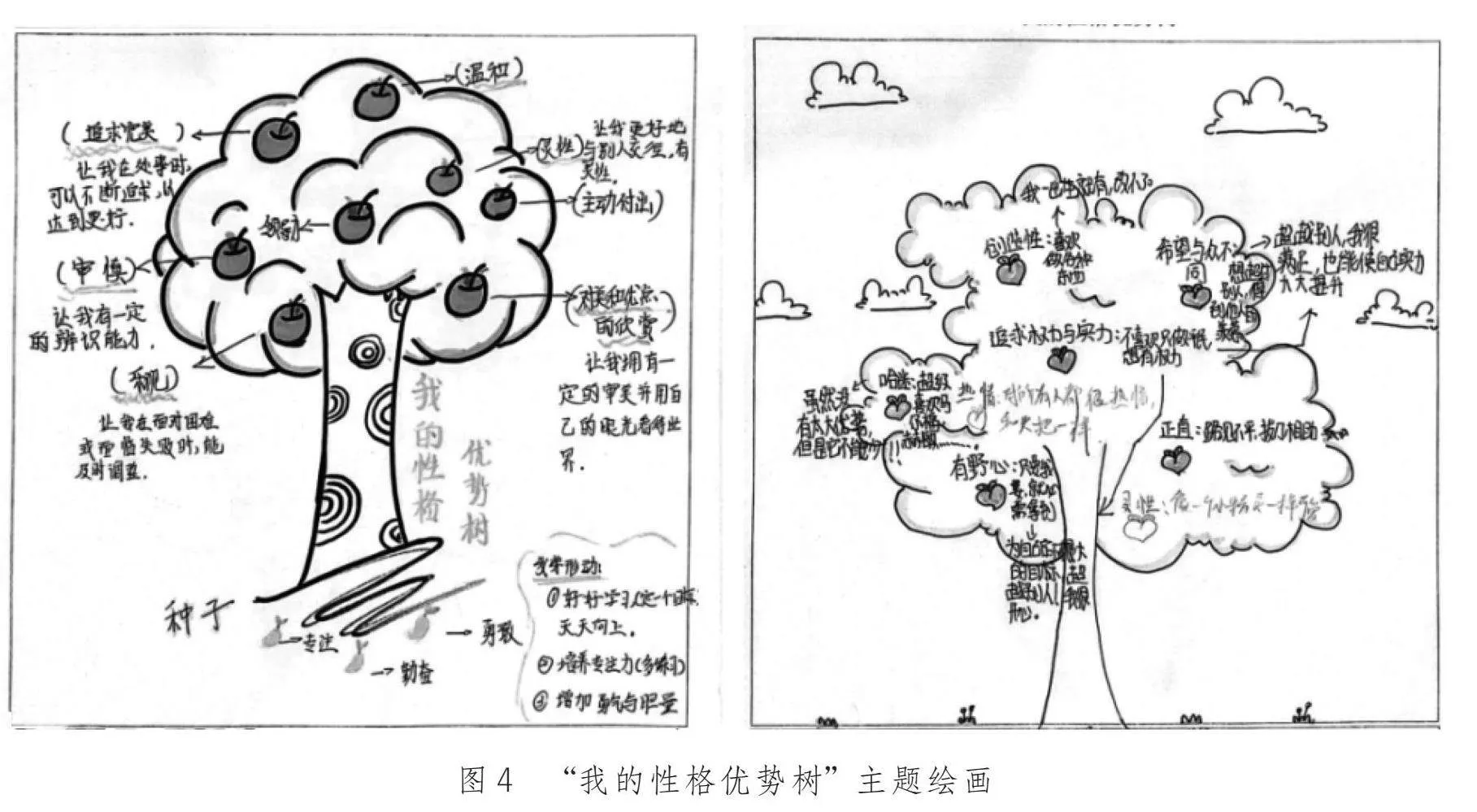

在“我的气质我知道”一课中,教师采用“完形绘画”的形式引导学生认识自己的气质类型。在了解气质的概念和四种气质类型的特点后,学生自主选择四种颜色分别代表胆汁质、多血质、黏液质和抑郁质,结合气质类型测验结果,用四种颜色填充人偶,绘制代表自己的气质人偶(见图3)。完成后,学生互相分享并向同伴介绍作品,加深了学生对自身气质类型及特点的了解。

(二)悦纳自我

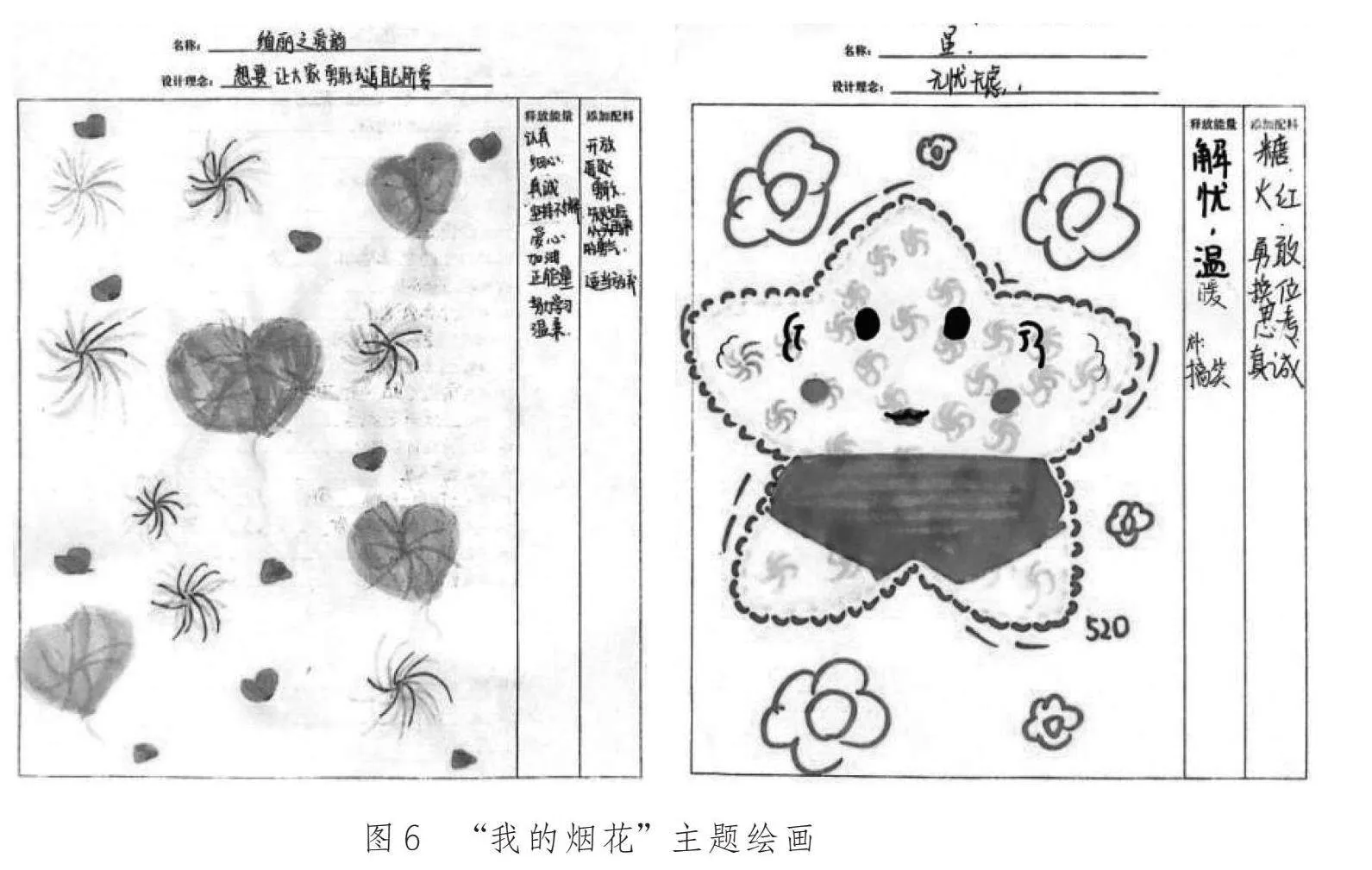

在“我的性格优势”一课中,教师采用“主题创作”的绘画形式帮助学生发掘自己的性格优势。在学习完性格和性格优势的基本概念后,教师让学生首先绘制一棵树来代表自己(形式不限,可以是果树、松树等),然后思考自己拥有哪些性格优势,将每种性格优势用果实的形式画在树上,并在性格优势词旁边写下可以证明的事例(见图4)。完成后,小组成员顺时针传递作品,根据对同伴的了解,在认同的性格优势后写“+1”。如果发现同伴还具有其他性格优势,可以用铅笔添加在树上(要求:积极、正向、真诚,不能改动原有内容)。当作品传递回自己手中时,将自己认可的添加部分保留,擦除不认可的部分。

通过绘制性格优势树,在对“心理自我”深度探索的同时,学生积极关注自己性格中的优势部分,发掘自己的闪光点。通过互助补充绘画,学生从同伴的角度看到自己的优点,获得同伴的认可和积极评价,对自己的性格优势更加认可,帮助学生树立自信。

在“我的小黑点”一课中,教师采用“自由涂鸦”的绘画形式引导学生接纳自己的不足。学生先在空白的纸上随意画一个或几个黑点,接着教师引导学生理解黑点的象征意义,觉察对自己缺点的态度和感受,进一步引导学生转变思维,站在积极的角度看待缺点和不足。引导学生尝试对自己的黑点进行“改造”,在黑点的基础上自由绘画,将黑点变成一幅新的作品,并为自己的作品起个名字。完成后,学生分享作品(见图5),介绍自己的创作思路和作品寓意。例如,某学生分享的作品名称是“向阳花”,创作思路来源于向日葵:“向日葵的花芯有很多黑点,但它依然向阳而生,结出密密麻麻的种子,同样,虽然我们每个人都有缺点,但是只要我们心态乐观、努力向阳,也能绽放出属于自己美丽的人生。”通过创造黑点,学生看到自己的缺点,通过对黑点进行自由改造,学生学会接纳自己的不足,客观评价自己,用积极的思维方式看到缺点的积极意义,从而减少自卑,养成积极心态。

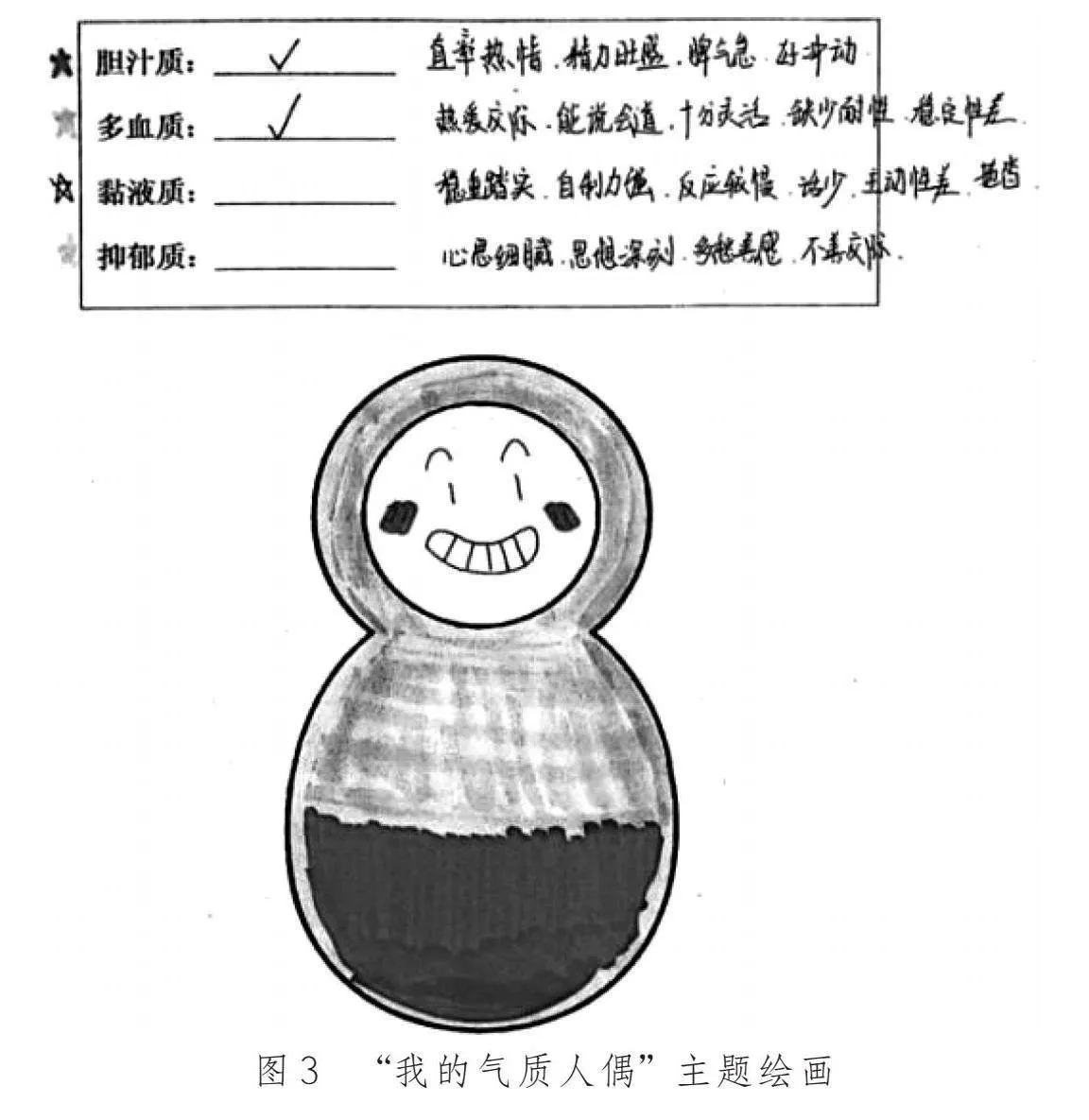

在“我就是我”一课中,教师采用“主题创作”的绘画形式帮助学生自我整合,扬长补短。学生结合对自我的各方面认识,以自己为原型设计烟花并思考自己的烟花可以释放哪些能量(见图6)。完成后,小组成员交换欣赏彼此的烟花作品,互相补充能量。最后,学生再次思考以自己为原型的烟花还需要添加什么“配料”才能变得更加绚烂。

通过“释放能量”,引导学生发现自我的内在优势与资源,帮助学生认识到自己的优点和闪光之处是可以给他人带来很多能量的,实现自我赋能。通过“添加配料”,学生觉察自己的不足,明晰自己未来进步的方向。通过完成烟花作品,学生在自我觉察和同伴互助的过程中不断悦纳自我,学会用发展的眼光看待自己,并明确自我完善的目标。

四、总结与反思

绘画疗法在初中“认识自我”单元课堂教学中的应用,既是对绘画疗法在心理健康教育领域的推广和实践,同时也加强了心理课在提高学生心理健康水平、促进人格完善、培养核心素养等方面的效果。未来,中小学心理健康教育领域应该持续深入运用绘画疗法,不仅可以将其融入心理课,还可以在学校团体辅导、个体辅导中加以运用,加强实践探索和经验累积,为学生的健康成长和全面发展保驾护航。

绘画疗法在初中心理课中运用时,应注意以下三个方面。

(一)充分的课前准备是基础

将绘画疗法融入心理课,教师需要掌握绘画疗法的专业知识和技能,了解绘画疗法的基本原理、方法和技巧,才能正确引导学生进行绘画创作和分析。绘画的内容要根据学生的学段、心理发展特点和实际需求进行合理设计,绘画的时间既要避免过于冗长,影响学生参与的积极性,又要防止时间过短,导致学生不能充分自我觉察和表达。

(二)安全温暖的课堂氛围是保障

绘画疗法之所以能修复来访者心灵上的创伤,达到良好的诊断与治疗效果,前提是让来访者充分感受到安全、信任、放松和温暖的治疗氛围。初中心理课虽然面向普通学生,但同样需要以师生信任为前提,为学生营造安全、温暖的课堂环境。只有身心放松、敞开心扉、毫无顾虑地表达内心的想法和感受,才能引导学生实现深度自我觉察,从而正确认识自我,接纳自我,完成自我整合。这就要求教师要相信学生具有自我发展、解决问题的力量和潜能,给予学生无条件的积极关注。教师应当鼓励学生进行创作,要告知学生,是否具有美术功底不影响内心感受和想法的表达。同时,教师也要充分尊重学生的独特性,不能单以绘画作品片面分析学生,给学生贴标签。在分享环节,教师要通过正向的提问方式积极引导学生发现自己的优势,为学生赋能,更要关注生生互动,当有学生对他人进行负面评价时,教师要第一时间给予回应,防止不客观、不友好的言语带来的伤害,引导其从积极的角度看待并评价他人,全方位为学生营造温暖、安全的课堂氛围。

(三)绘画是过程而不是目的

融入绘画的心理课不是简单地让学生完成绘画任务,绘画创作不能脱离学生的独立思考和用心体验。绘画创作前,教师一定要进行主题引入,引导学生充分思考,为绘画创作做足准备。作画过程中,教师要时刻关注学生动态,对画不出、乱画的学生要适时进行引导,鼓励他们大胆、敞开、真诚地创作和表达,消除学生的防御心理。绘画完成后,教师要鼓励学生主动分享,交流创作理念、创作感受等。在此过程中,教师借助学生的分享进行正向点评,引导学生正确认识自我,形成客观、积极的自我评价。最后,教师还应该引导学生对绘画作品进行整合和完善。例如,“我的性格优势”一课中,学生对同伴补充的部分保留或擦除,随后完善自己的作品,这个过程就是学生反思和整合的过程,能够帮助学生将同伴评价整合进自我认识体系中,是实现自我认知整合必不可少的环节。

参考文献

[1]张蓉.表达性艺术治疗融入中学心理健康课的探索实践[J].中小学心理健康教育,2023(34):25-28.

[2]戴腊梅.绘出中学生的自我认识——表达性心理治疗在中学生团体辅导中的应用[J].中小学心理健康教育,2010(24):20-21.

[3]郝江英.中职心育结合绘画艺术进行“自我意识”主题教学[J].中小学心理健康教育,2018(22):27-28.

[4]肖然月.表达性艺术治疗在初中情绪管理辅导课中的运用[J].中小学心理健康教育,2024(15):35-39.

[5]陈艺彬.表达性艺术治疗应用于初中生自我接纳教育的教学研究——以“我的小黑点”心理课为例[J].中小学心理健康教育,2021(20):43-46.

[6]赵香华.绘画治疗,解读心灵的“锁钥”[J].心理技术与应用,2014,2(1):53-56.

编辑/张国宪终校/黄潇潇