驾车摄影先驱的路拍照片

倘若有人问,是什么原因繁荣以及泛滥了公路摄影呢?或许美国这个曾经的在世界上照相机和汽车拥有量最多的国度,就是这两样现代文明成果的互动结合,这塑造了20世纪摄影大国美利坚“在路上”的蓬勃景象。我之所以说“曾经”,是因为以上的两项物品应用规模的世界记录正有望被中国所取代。

引用互联网文章《美国公路旅行摄影漫谈》开篇所言:“第二次世界大战后,美国的公路旅行开始在文学、音乐、电影和摄影中崭露头角。虽然美国背景的神话长期以来就吸引着众多艺术家,而沃克·埃文斯(Walker Evans)和爱德华·韦斯顿(Edward Weston)等主要摄影师则在1930年代至1940年代对美国进行了开创性的旅行。在二战后的时代,更多的摄影师有目的地踏上了旅程。从罗伯特·弗兰克(Robert Frank)的《美国人》(The Americans )到现在,摄影之旅本身就是一种类型,被视为一种流派。这是探讨美国摄影公路旅行故事最独特、最重要的,和最具吸引力的主题之一。”

长话短说,本文就按上文所提三位进入摄影史的名家的成就做一个简要说明。

首先要谈及的是以人体和静物摄影著称的爱德华·韦斯顿,他应出版社之邀为沃尔特·惠特曼(Walt Whitman)诗歌名著《草叶集》(Leaves of Grass)限量版拍摄插图照片,关于此事透露出来的仅有的事实有这些:“韦斯顿和妻子一起旅行,韦斯顿驾驶绰号‘沃尔特’的福特车,在美国各地行驶了24000英里。夫妻俩凝视新墨西哥州的白沙天空;目睹德克萨斯州亚瑟港的海湾石油储罐;在新奥尔良探索墓地;也在惠特曼钟爱的布鲁克林度过时光。”“尽管韦斯顿相信他在公路旅行中拍到了一些最好的作品,但这本书还是失败了。部分原因是由于其糟糕的设计,他的照片被印在深绿色的背景上,再加上惠特曼的语录,这使他的图像具有非预期的说明性视角。”

爱德华·韦斯顿生平最浪漫的“在路上”轶事,莫过于他在旧金山结识了成为他情人之一的意大利裔奇女子蒂娜·莫多蒂(Tina Modotti)。1923年,他俩前往墨西哥城同居并开设照相馆。她跟韦斯顿学习摄影后仅用7 年时间,便达到优秀摄影家的水准,成为拍摄墨西哥壁画运动的首席摄影师。墨西哥城在两次世界大战之间的岁月里成为国际化的中心,在韦斯顿的资助下每周一次,由莫多蒂主持一场波西米亚式的浪漫艺术聚会,参与者有墨西哥艺术复兴运动骨干画家迭戈·里维拉(Diego Rivera)和大卫·阿尔法罗·西凯罗斯(David AlfaroSiqueiros)等人,他们交流艺术和革命观点。蒂娜·莫多蒂发表宣言:“用摄影镜头对准眼前的存在,乃是对现实生活各个方面最尖锐的反映。”

韦斯顿与莫多蒂的摄影生涯之间存在着奇妙的相互融合的关系。在摄影艺术实践中,她对他的启发和他对她的教导具有同等重要的意义,而且他们各自又葆有不同的个性化特色。莫多蒂拍摄的画面里的革命叙事,一扫革命题材影像那种普遍以政治人物和事件为代表的泛泛表现,而是个性化地将革命理念溶解为艺术美感。深得韦斯顿的真传,莫多蒂才华横溢的摄影作品神韵独到,例如她1929年拍摄的墨西哥传奇画家迭戈·里维拉和弗里达·卡洛(Frida Kahlo)夫妇在劳动节带头参加游行的照片,生动自然地表达出一代革命者毕生“在路上”的国际主义风范。

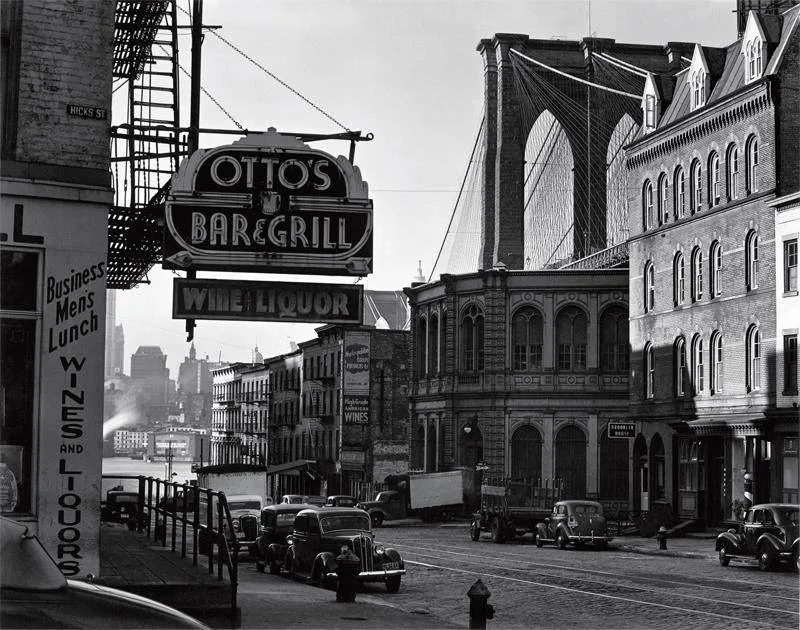

关于沃克·埃文斯(Walker Evans),《美国公路旅行摄影漫谈》评论道:“自1930年代由沃克·埃文斯开创了美国公路摄影的传统。”“ 1927年他用照相机记录他的文化见解,沿着美国新兴的高速公路和小路行驶,从东北的农业和工业区到西弗吉尼亚州的煤矿城镇和整个南部,除了庞大的城市图像档案之外,他建立了小镇乡土建筑和路边贸易的作品集。他受美国农业安全管理局委托,拍摄了最著名的移民农民的照片。”

1935年,作家詹姆斯·阿吉(James Agee)受《财富》杂志之邀,调查报告经济大萧条对南部承租农户的影响。他请埃文斯担任随行摄影师,于1936年专程在美国南部拍摄富有代表性的纪实照片。1940-1959年间,埃文斯获得了三次古根海姆基金会摄影奖金,持续进行美国题材的记录照片拍摄工作。摄影评论家约翰·萨考夫斯基(John Szarkowski)认为沃克·埃文斯的作品与众不同,是20世纪最具影响力的艺术家之一。埃文斯以其看似不动个人感情的冷纪实手法树立了纪实摄影的一派典范,评论认为:“作为美国摄影纪实传统的先驱,埃文斯具有非凡的能力,能够将现在视为过去,并将这种知识和历史视角转化为一种经久不衰的艺术。”“我们很难判断……埃文斯镜头下的美国,究竟是他年轻时的模样,还是他创造出来的景象。”

从1920年代末到1970年代初的五十年间,沃克·埃文斯以诗人的敏锐细腻和外科医生的精准,摄影记录了美国的社会风貌,创造了一部百科全书式的现代美国视觉图录。埃文斯认为自己是个收藏家,他迷恋一切吸引自己眼球的东西,总会通过他的精心构造,用相机把它们的真实状态提升到更高的境界。《论摄影》(On Photography)的作者、评论家苏珊·桑塔格给予沃克·埃文斯极为高度的评价:“如果沃克·埃文斯不是最好的美国摄影家,也一定是最伟大、最具洞察力的摄影家。”

在以上两位美国摄影家在个性化纪实摄影领域进行了开拓之后,1924年生于苏黎世犹太家庭的瑞士摄影家罗伯特·弗兰克(Robert Frank)继往开来,1955年他成为第一位获得古根海姆基金会摄影奖金的欧洲摄影家。之后,他以两年多时间驾车游历美国进行拍摄,于1958 年自行编辑的摄影作品集《美国人》引起争议,只能先在法国出版,1959年才在美国出版。《美国人》影集开创了美国纪实摄影的新风格,成为世界摄影史上最具革命性的作品之一。

“1954年,罗伯特·弗兰克申请古根汉姆奖金以图对美国文化与美国人作一番视觉考察。他在由沃克·埃文斯作介绍人的申请书中写道,他的目的是通过摄影这一方式‘观察与记录加入美国国籍的人们在美国发现的、诞生于这个土地之上并正在向外扩展的这种文化所具有的意义’。他说,自己‘要制作真正的当代记录,而这种记录的视觉冲击甚至将使文字说明显得无用’。在申请成功后,这个古根汉姆奖金史上第一个外国人获得者,于1955与1956年驾着一辆旧二手车遍游美国大地,对美国进行‘通过视觉的文明研究’。” (顾铮《城市表情》江苏人民出版社2003年)

美国“ 垮掉的一代” 代表作家杰克· 凯鲁亚克(JackKerouac),为《美国人》影集撰写的序言如此开篇:“属于美国的那种疯狂的感觉!太阳炙烤着街道,音乐从投币点唱机或附近的葬礼中传出,这就是罗伯特·弗兰克在他杰出摄影作品中捕捉到的环境背景。由古根海姆基金赞助,弗兰克驾驶一辆破旧的二手汽车沿着四通八达的漫长公路,恣意地周游了美国的四十八个州,旅途中他以机敏、神奇、天才、忧伤和陌生化的奥义,拍摄了此前从未用胶片再现过的黯然的摄影场景。为此,他的确应该作为他所在领域的一名伟大的艺术家而受到拥戴和尊敬。”

焦点版《摄影百科》(The Concise Focal Encyclopediaof Photography ,世界图书出版公司,2013 年中文版),高度评价了罗伯特·弗兰克的历史作为:“以杰克·凯鲁亚克为1959年在美国发行的第一版《美国人》的序言为开端,摄影的‘黄金时代’开始了。摄影批评家和策展人乔纳森·格林(JonathanGreen)指出:‘1960 年代后期和1970 年代,美国摄影中几乎每个主要的摄影风格和图像象征,都可以直接追溯到与《美国人》的82 幅照片里的一幅或者多幅之间的关联。’以此观点来看,1957 年出版的《在路上》(On the Road )一书作者杰克·凯鲁亚克,为罗伯特·弗兰克的影集所写的序言,将摄影跟‘垮掉的一代’联系起来,成为破除政治规范的反体制运动的视觉参照部分。”

2007年,83岁高龄的罗伯特·弗兰克应邀光临中国平遥国际摄影大展,展出已然成为世界摄影史经典杰作的《美国人》全套照片。2008年,为纪念《美国人》出版50周年,斯泰德出版社和美国国家艺术博物馆联合其本人编辑发行了纪念版《美国人》。2009年,“观察:罗伯特·弗兰克的美国人”纪念展览在位于美国首都华盛顿的国家美术馆(National Gallery of Art)开幕后,巡展至旧金山现代艺术博物馆和纽约大都会艺术博物馆。罗伯特·弗兰克于2019年在加拿大逝世,享年94岁。

杰克·凯鲁亚克为《美国人》所写序文的结尾部分如是说:“罗伯特·弗兰克,瑞士人,谦虚雅训而和善,他举起照相机,一只手咔嚓一声,就把一首悲哀的诗从美国吸取进他的胶卷,同时跻身这个世界的悲剧诗人之列。”

这般对弗兰克颇带唐吉诃德式英雄形象的描述,无疑也是凯鲁亚克本人的夫子自道。只要想到他的文学代表作《在路上》的创作来路,以及弗兰克在自己上路之前的那趟与凯鲁亚克同车往返纽约和佛罗里达的旅行,几乎就是弗兰克周游美国摄影的前期演习。由此可以探知,在弗兰克完成他的《美国人》之前,他已经跟“垮掉的一代”首领们结为知心朋友,自然也感受到了“垮掉派”文人的明显创作特点:“‘垮掉的一代’ 的作家们创作的作品通常广受争议,原因是这些作品通常不遵守传统创作的常规,结构和形式上也往往杂乱无章,语言粗糙甚至粗鄙。”凯鲁亚克曾声称他创作《在路上》所采用的是自由散漫语言风格的“无意识写作”技巧。

这就不难明白,为什么《美国人》当初在美国会饱受批评:“他的照片在技术上尚未合格,许多照片焦点不实,构图不严谨。”如果不知道此乃名家名作,许多中国摄影人至今还会把《美国人》中的大部分照片,归入“不会照相”者的“废片”堆。

如果有机会把罗伯特·弗兰克那两万多张照片,按照底片拍摄的原始顺序浏览一遍的话,那么不但可以侦破他一路拍照的实际经历线索,而且还会揣摸到他当时的原初感觉。与西部牛仔策马挥枪的英姿叠印着的是弗兰克驾车拍照和凯鲁亚克击打键盘的形象。在这般美国情境的背景上,他们的创作方式殊途而同归。

罗伯特·弗兰克曾经作为一位欧洲摄影师,以一部专题纪实摄影作品集《美国人》而轰动美国。由于他对第二次世界大战之后的美国社会现象持冷静犀利的观看立场,这部作品面世后引起的激烈争议和重要影响使他一举成名。纽约国际摄影中心出版的《摄影百科全书》如此评说:“《美国人》也许是25 年来所发行的最有影响的摄影图书。这些在1955-1956年间穿越美国国土旅行时拍摄的影像,虽然受到比尔·布兰特(Bill Brandt)、沃克·埃文斯和安德烈·柯特兹(AndréKertész)作品的影响,却创造了纪实摄影的新风格。弗兰克的摄影是客观的,却有着强烈的个性。这些照片是以一种自然的、甚至是杂乱无章的风格拍摄的。那些疏远而孤独的美国人在最普通的公开场合下,从事最平庸的活动的瞬间,表现了从未展示过的美国人的忧愁和失望。约翰·萨考夫斯基写道:‘这本书向美国人的被人想象的外表挑战……它涉及到生活的全部片断,没有谁曾想到这种对艺术的正当的关心。’”

在结束此文之际,我推荐两张选自其《故事线索》(Story Lines ),分别拍摄于《美国人》出版之前与之后,颇能展示罗伯特·弗兰克“在路上”题材的作品,以纪念这位生前到访过中国的世界级摄影大家。