与鸡鸭鹅做伴

年少时,在湘西南雪峰山腹地老家,我可是“三军总司令”。我所统率的“三军”,分别叫作“鸡大军”“鸭大军”“鹅大军”。“鸡大军”曾伴随我度过了整个童年时光,“鸭大军”与“鹅大军”却是交替着上阵的。

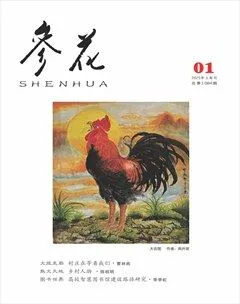

1

我最先“上手”的是“鸡大军”。我家的鸡品种齐全,有本地土鸡、乌鸡,也有外地引进的麻鸡、高脚鸡。一年四季,“鸡大军”伴着引以为傲的鸣唱从我家屋后逼仄的拖屋出发,大摇大摆穿过灶屋、堂屋,直插屋前桃树、李树下的宽敞禾塘。宁静的山村里,偶尔回荡着人们的说话声、孩子们的嬉闹声,但常能听见的就数“鸡大军”抑扬顿挫的抒情了。当然,最好听的肯定是清晨公鸡报晓的那一声续一声的高歌。有古诗赞曰:“意在五更初,幽幽潜五德;瞻顾候明时,东方有精色。”如果非得将哺育过我的营养品排个队的话,“鸡蛋”当属第一。那时过生日,小伙伴们一碰面张口准问“寿星”:“今天你呷了几个蛋?”单独一个“蛋”字是鸡蛋的专属代称,你看,鸡与鸡蛋的地位有多高。如今,我走南闯北已尝过不少美味佳肴,但总觉得都没有上初中时妈妈清晨给我做的“甜酒冲蛋”可口可心。

管了十来年的鸡,令我最难忘记的一幕是一场公鸡相搏的情景。那日,我正在禾塘树下津津有味地品读着连环画《孙悟空三打白骨精》,我家两只高脚杆公鸡不知因何起了争斗。只见其中一只高抬翅膀扑过去。那边呢,红着眼睛,怒瞪对方,毫不示弱地扑棱着翅膀便迎向前来。你啄我的脖颈,我啄你的眼睛;你啄我的脸,我啄你的冠。我拿起竹梢一边吆喝一边驱赶,可两位“将军”根本不把我放在眼里,仍旧全身心沉浸在技击之中,气喘吁吁的我气得干脆看起热闹来。最后,它俩一齐落得个满脸伤痕,连平日高耸的红冠都耷拉下来了,跟电影、电视上那些残兵败将何其相似。

妈妈散工回来,看着两只公鸡血迹未消,心疼得不得了,连忙蹲下身子细细查看伤情,起身转过头来便把我大骂一顿,好像我是一个没有看护好弟弟的大哥哥一样。事态平息后,我再次去鸡舍边探看动静,心里矛盾极了,既可怜它们,又嫉妒它们:可怜它们身负伤痛,嫉妒它们分走了妈妈对我的爱。同时,也为自己没能阻止这场打斗而后悔。

2

草绿了,柳条也绿了。春色画满窗外。北宋大诗人苏轼《惠崇春江晚景》云:“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。”那些年里,我看管过的鸭子不下百只。鸭子的确十分可爱,不仅比鸡温驯听话,而且下的蛋也大一些。

你也许想不到,鸭蛋还是我文学想象的一支源流呢。犹记得在暗黄的灯光下,从未进过学堂门的外婆仅凭记忆给我讲故事:很久很久以前,有个张媒婆极其擅长打比方,名声红遍方圆百里的村村寨寨。有位生在富家的王小姐看上了一个姓李的穷小子,两人相互喜欢得不得了,故而私自定下终身大事。王小姐暗地里掏钱托张媒婆去家里给小李子说媒,并央求她一定要使出浑身解数说服自己的父母大人。小李子到了府上,王小姐父母亲对小李子家境情形追问不舍。张媒婆面不改色心不跳,高声答道:“家财没有万贯,只有两只盐船,朝出晚归。”古时候,盐是由官府直接控制的,做盐生意的人那都是了不得的商人,是纳税大户,有两艘盐船的家庭那是何等殷实之家?一听“两只盐船”,王小姐父母亲四只眼放光,连连点头应允了这门亲事。待王小姐嫁过去以后,一众娘家人聚集到河边一看,方才知道“两只盐船”就是闻见岸上脚步声以后,快速向码头游过来的两只肥硕的傻瓜鸭。

傻瓜鸭是雪峰山区的一种特产鸭,在“鸭大军”里它虽然长得丑了点,但生下的蛋个头儿比较大。原来,小李子家就是靠卖这两只傻瓜鸭生下的蛋再去买油买盐回来过日子的。外婆的故事让我忍俊不禁,一时对看鸭差事充满了联想与兴趣。“嘎、嘎、嘎”“嘎、嘎、嘎”,每每闲看“鸭大军”在江里上下左右奔忙,不由得想象着那是一艘艘装运白花花食盐的船……于是,我兴奋地唱起“小小竹排江中游,巍巍青山两岸走……”要知道,《闪闪的红星》是山里大人小孩百看不厌的电影,潘冬子是小伙伴们心中至高无上的少年英雄。

关于鸭,另有一抹深入骨髓的记忆存于我的舌尖上,那就是血浆鸭——雪峰山里人家一道春夏秋冬均可见到的家常菜品。外婆和母亲炒好的血浆鸭,在我的记忆里属于上乘之作,望上去辣椒霸占了大半碗,清幽幽的绿色在碗中熠熠生辉,吃起来跟喝雪峰野茶一样又不一样——乍啜一口,顿觉辣劲十足,醒脑提神;再啜一口,便觉辣味更烈,过瘾得很,而且味道持久,中午吃了晚上躺在床上仍觉余香缕缕。若用调羹舀上一勺辣椒汤,保你一碗饭在香、辣、甜三味中顺顺当当溜进喉咙、落入肚囊、化为身心的一部分。

说起雪峰血浆鸭的来历,还有个动人的故事。相传,古时候有一位落难王爷被追杀到雪峰山腹地,侥幸躲进了一户四面漏风的人家。怎奈这家实在是穷得叮当响,拿不出像样一点的饭菜招待王爷。情急之际,只好杀了家里唯一的一只鸭子,那可是一只盼着它生蛋后换盐来吃的“当家鸭”。然后,又从地里挖回子姜、大蒜,摘来辣椒,洗净后就着鸭血一锅鲜炒了。大难不死,王爷辗转回府后,对那顿救命饭念念不忘,对那道做法简单但味道奇美的鸭子餐更是日思夜想,数次吩咐厨师再做,可无人能做得出来。之后,王爷再临故地寻访故人感谢恩人,并要求重做那道菜。当香气扑鼻的血浆鸭重新端到了眼前时,王爷也不顾什么形象了,当众拿起筷子呼哧呼哧吃将起来,一边吃一边大叫“妙哉!妙哉!妙哉!”雪峰血浆鸭这才名声日隆起来,一直传到今天。我曾问母亲,王府里的厨师个个身怀绝技,怎么可能做不出我们家里的血浆鸭呢?母亲说,他们没有雪峰山里的鸭,也没有雪峰山里的姜、蒜和辣椒,更没有雪峰山里的水,哪里做得出来呢?天天看管的鸭子竟然如此珍贵,我的自豪感和幸福感瞬间爆棚了。于是,在我年少的“味蕾簿”上,雪峰血浆鸭仅排在“甜酒冲蛋”之后,时时令我垂涎欲滴、心向往之。

3

“一个鹅蛋,可以下一餐饭。”外婆曾无数次如此夸赞。鹅蛋是我见过的最大的家禽蛋了。第一次触摸它是在收割后的稻田里。那天,和暖的太阳下,“鹅大军”在一步一步向前啄食着地里掉落的谷穗,毫无心思顾及其他事物。见没自己啥事,我就躺在新整的稻草垛上数起满天的流云,舒舒服服之中,不知不觉竟睡着了。突然,梦里的我被小伙伴们一阵尖利的吼叫声惊醒。我家的一只白鹅在泥土上下了一个蛋,大家伙儿在给我报信呢。我喜不自禁,跳起来朝那团白花花的“光”奔跑过去。年少手掌小,单手握一个鹅蛋,根本没把握,只得双手小心翼翼地捧起,那感觉至今还温热在我手掌,温热在我心头。

鹅比鸭难管多了,老喜欢惹是生非,我多次因它们受到父母的责备。尤其是稻熟时节,走在田埂上,一不留神,鹅就会引颈抢啄路边的稻穗,甚至钻进稻田里饱餐一顿。不出意外,稻田主人晚上一定会登门向母亲告状。我免不了会受到一通训斥,来的人越多母亲就骂得越凶,骂得越久。

然而,鹅们也是让我最开心的那支“大军”。小伙伴们把自家的鹅引往我家屋后清亮亮的平溪江里,“鹅大军”的叫声高亢嘹亮,在空中、在两岸久久回荡,引人遐想。离我家百米远的江口大桥下,漩涡翻腾,白浪滔天,远观是一道难得的风景,走近去看却令我和小伙伴们缩起了脖子,打起了冷战。一天,父亲微笑着来到我们看管“鹅大军”的平溪江边,说今天要让我们开开眼界。他领着我们把“鹅大军”先带到大桥的西边,然后,“吭哧”一声一竹梢抽去,将它们全部赶进了激流中。眼见得一只只鹅从上游冲进桥东的漩涡,有的轻轻松松顺势飞过,有的扑腾几下勇敢闯过了关;运气不好的呢,便在漩涡里打起了圈圈,急得尖声大叫不止,最不幸的直到嗓子喊哑了也未能脱身。这有趣的一幕惹得我们哈哈大笑,乐作一团,挤成一堆。自然,大家怎么也忘不了将那深陷漩涡的鹅狠狠地奚落一番。父亲则站在我们身后笑意盈盈,凝视着这一切。

往后的日子里,江口大桥下成了我和小伙伴们戏鹅的最佳去处,我们无数次在那儿重复上演这一幕。“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。”写得真切、传神、迷人,可无论是气度还是力度,《咏鹅》均明显赶不上我们“戏鹅”。七岁的骆宾王肯定接近过鹅,兴许也管过鹅,但他绝对没有指挥一群鹅在漩涡中奋勇向前的经历。耳濡目染,我和小伙伴们禁不住向“鹅大军”展开学习,一个接一个竞相脱掉衣服,跳进平溪江里,向着激流、漩涡昂首进发。

想起这与“鸡大军”“鸭大军”“鹅大军”做伴的青葱岁月,雪峰杜鹃花便会开遍我心田,姹紫嫣红,争奇斗艳……

(责任编辑 王英赫)