地理实践力培养视角下的高中地理课后作业设计

摘 要:新课改背景下日益强调对学生地理学科核心素养的培养,文章基于传统高中地理课后作业普遍存在的量大低效、重视程度低等问题,结合加德纳多元智能理论和布鲁姆教育目标分类理论,划分出语言—自我认识作业、空间—自然观察作业、数理逻辑智能作业、身体运动智能作业四种作业类型,提出了依托课标、结合教材、连接生活、紧跟热点的课后作业设计原则,并以2019人教版“海—气相互作用”为例进行作业设计与说明,以期促进高中生地理实践力的培养。

关键词:课后作业;高中地理;地理实践力

《中国高考报告(2023)》表明高考评价体系由“考知识”向“考能力”转变,突出关键能力和学科素养的考查[1]。《普通高中地理课程标准》(2017年版,以下简称《课标》)提出了地理实践力、人地协调观、综合思维和区域认知四大地理学科核心素养,并定义了四大地理学科核心素养应该具有的水平[2]。刘红艳与林培英研究发现传统地理作业设计不合理,而通过多样、新型的地理作业,能够有效培养学生地理实践

力[3]。在新课改和新高考模式的背景下,日益强调对学生地理学科核心素养的培养,但传统的高中地理课后作业普遍存在量大低效、重视程度低等问题。

一、地理实践力培养视角下的作业类型与设计原则

(一)作业类型

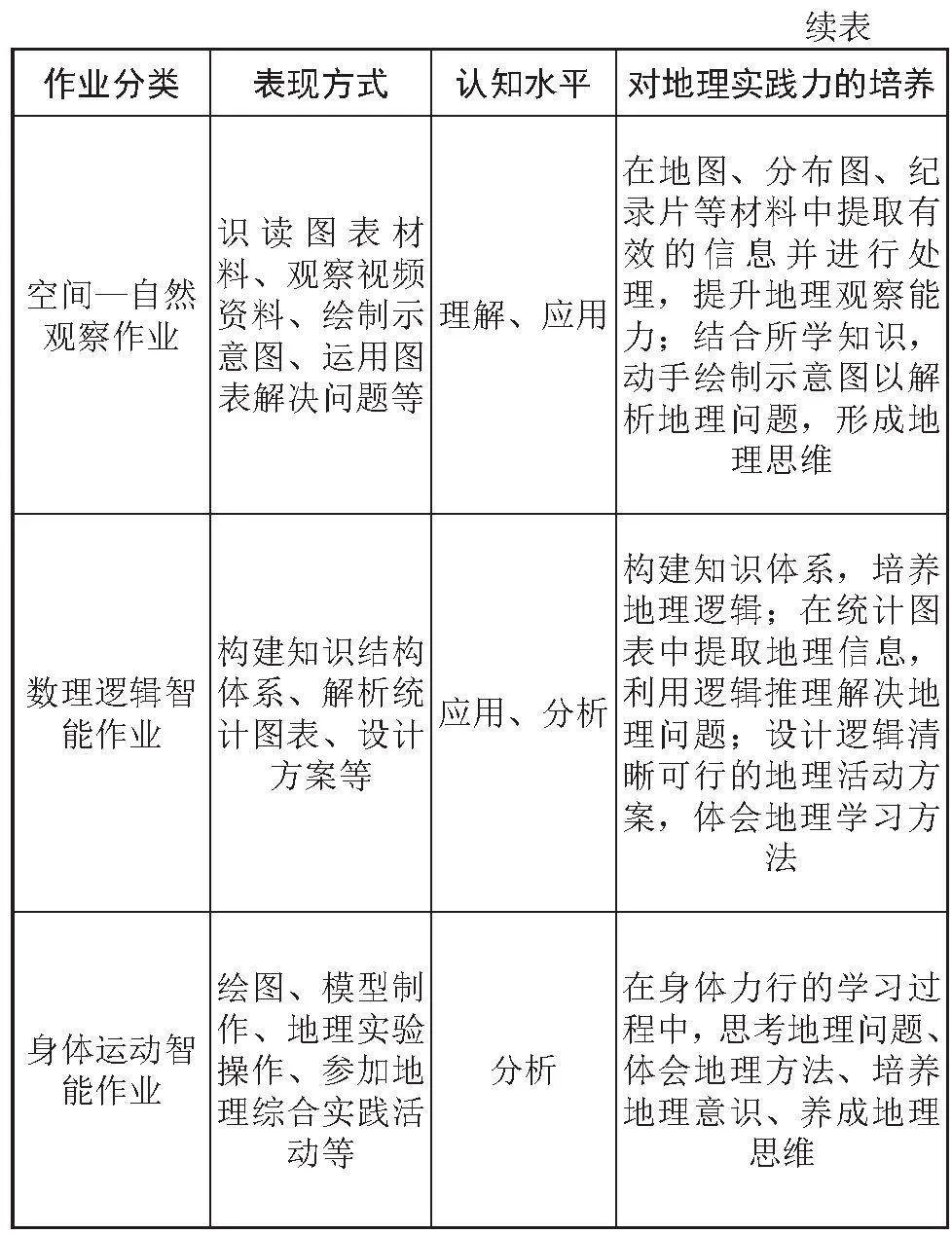

在加德纳多元智能理论和布鲁姆教育目标分类理论的基础上,针对高中生地理实践力的培养,可以将地理课后作业划分为语言—自我认识作业、空间—自然观察作业、数理逻辑智能作业、身体运动智能作业四类(表 1)。

(二)设计原则

1.依托《课标》

《课标》是教育部印发的指导性文件,是地理教学过程中各环节的重要依据,其中提出了面向全体学生的地理实践力培养的基本学习要求。只有依托《课标》才能明确学生需要具备什么能力、达到什么水平,才能有针对性地制定科学、合理的目标,设计出有效指向高中生地理实践力培养的课后作业。

2.结合教材

高中地理教材通过文字系统、图像系统和活动系统呈现了多种形式的学习材料,能够在知识的广度与深度、材料呈现的数量与方式、问题设置的形式与难度、作业内容的科学性与合理性等方面,为指向高中生地理实践力培养课后作业的设计提供参考。

3.连接生活

地理学科的特点决定了其与现实生活有着密不可分的关联性,是学生学习兴趣的主要来源之一。课后作业的设计应与生活实际紧密相连,让学生通过地理知识解决实际问题带来的成就感和满足感,激发学习兴趣,从而产生对地理学习的内在驱动力,主动参与学习,形成良性循环,以培养地理实践力。

4.紧跟热点

传统的高中地理课后作业质量参差不齐,实时性较差,对学生地理实践力等核心素养的培养效率较低,在进行指向高中生地理实践力培养的课后作业的设计时应紧跟热点,挖掘时事热点中的地理知识、规律、原理、思想、方法等,使学生在较强直观感受与感性认识的基础上形成新的图式获得理性认识,进而培养学生的地理实践力。

二、地理实践力培养视角下的课后作业设计

(一)课标分析

地理《课标》是中学地理教学设计的主要依据之一,课后作业是教学设计的重要环节。采用“四步分解法”,即“为什么学”“学什么”“学到何种程度”和“如何学”[4]。对2019人教版《自然地理基础》第四章第三节《海—气相互作用》的课程标准“内容要求”进行解读。

1.内容要求

运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

2.《课标》解读

“为什么学”。海—气相互作用是海洋与大气之间相互影响、相互作用的物理过程,可以在大气圈、水圈、生物圈乃至岩石圈之间建立联系,是全球水热平衡的基础。通过对这部分内容的学习,可以培养学生地理实践力及其他地理学科核心素养,强化地理思维。

“学什么”。本条“内容要求”包含三个要点:一是海—气相互作用对全球水热平衡的影响,二是厄尔尼诺现象对全球气候和人类活动的影响,三是拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

“学到何种程度”。本条“内容要求”的行为动词是“分析”和“解释”。在布鲁姆教育目标分类理论中,行为动词“分析”属于认知领域的“分析”水平,需要分解知识并阐明各要素之间的联系,要求学生能够对“海—气相互作用与水热平衡”相关的要素、关系、原理进行准确而详细的分析。而“解释”属于“理解”水平,即对事物有初步的领会,表明学生在学习厄尔尼诺现象与拉尼娜现象时不需要深究其复杂的形成机制,能够描述出这两种天气现象的表现、结合实例说明这两种天气现象对气候和人类活动的影响即可。

“如何学”。本条“内容要求”的行为条件是“运用图表”,在中学地理教与学的过程中图表的形式较为多样,常见的有分布图、示意图、等值线图、景观图等。针对地理实践力的培养,“运用图表”可以分解为两方面:一是提供大量图表支撑下的真实案例,看学生是否可以提取有效的地理信息并进行合理处理去解决问题;二是提供观察和绘图的机会,看学生是否可以使用及绘制示意图说明海—气相互作用的过程及其带来的影响。

(二)教材分析

教材分析是厘清教学思路、构建学习目标不可或缺的环节。采用“地理教材微观分析方法”,即深层系统分析和表层系统分析。对“海—气相互作用”的内容进行分析。

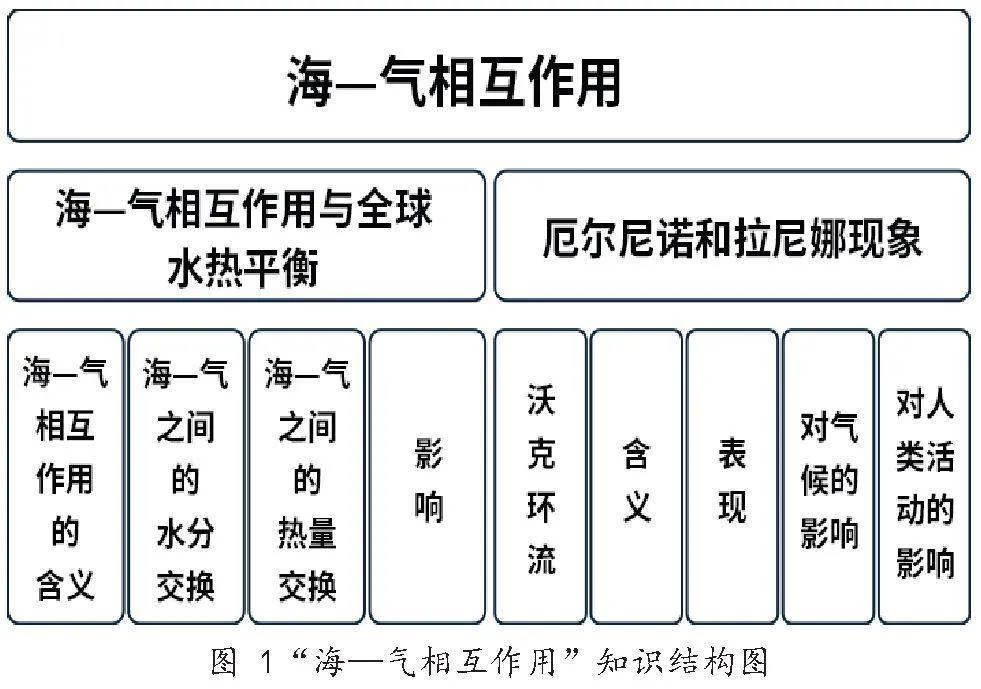

1.深层系统分析

“海—气相互作用”可以划分为两组知识点(图 1),两组知识点并不是并列关系,这部分内容的难度大、综合性强,教学的重点应该放在分析问题的思路与方法上,需要学生灵活运用已经学习过的知识,包括大气运动、水循环、气压带和风带、洋流等,可以结合时事热点强化学生提高处理地理信息的能力,培养学生的地理实践力;也可以让学生搜集相关的真实案例进行调查分析,在探究的过程中体会研究地理问题的方法,培养学生的地理实践力。

2.表层系统分析

《海—气相互作用》一节包括文字、图像、活动三大系统表述,共有11段文字,5张图片,2个活动以及1个有课外拓展作用的“自学窗”。11段文字中的第1小段通过对真实情境的描述起到课前导入的作用;5张图片中有2张示意图在活动系统,一张要求学生利用该图说明全球水热平衡原理,另一张则要求学生利用所学知识补全示意图;“自学窗”呈现了人类历史上记录的第一次厄尔尼诺现象及其带来的影响。由此可见,教材中的三大系统都能在一定程度上体现地理实践力培养,并且形式多样。

(三)学情分析

学情分析能体现学生真实的知识能力基础与学习需求,是设计指向高中生地理实践力培养的课后作业的前提,从知识基础、认知能力、学习心理三个方面进行学情分析。

1.知识基础

在新课改和新高考模式背景下,学生对地球上的水和大气进行了较为深入的学习,“海—气相互作用”是一个全新的概念,但学生可能通过新闻、网络等途径,对厄尔尼诺和拉尼娜现象有一定的感性认识,可以在教师引导下建立新旧知识之间的联系、梳理思路,通过自己的分析得出结果,以培养学生的地理实践力。

2.认知能力

学生经过之前的学习对地理方法、地理思想等有一定的体会,本节内容难度较大,学生要将地理原理规律与地理事象相联系,并结合实例做出具体解释,对学生看图、识图、析图、用图的能力要求很高,需要训练学生的地理分析能力,从而培养地理实践力。

3.学习心理

高中生的探索欲和求知欲较强,学生在生活中对海—气相互作用影响下产生的天气或气候现象有一定的感性认识,运用相关原理规律去解释生活中的现象,将感性认识转化为理性认识给学生带来的成就感和满足感是非常强的,能让学生认识到地理知识的学习不是纸上谈兵,激励学生产生学习动机和学习兴趣,培养地理实践力。

(四)作业目标设计

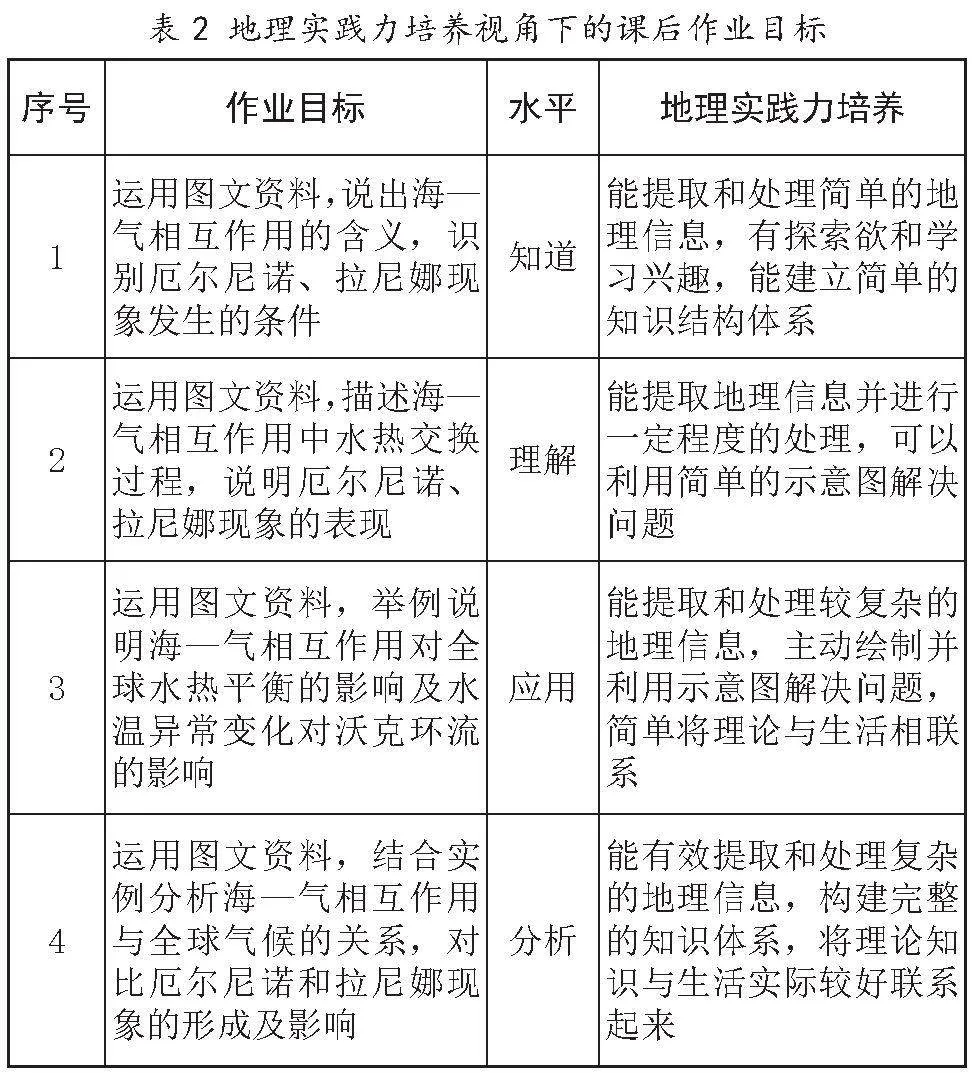

作业目标具有很强的导向性,是指向高中生地理实践力培养课后作业设计的指南针。依据布鲁姆教育目标分类理论,参考《课标》对地理实践力内涵、表现与水平的描述,设计了四条作业目标(表 2)。

(五)作业内容设计

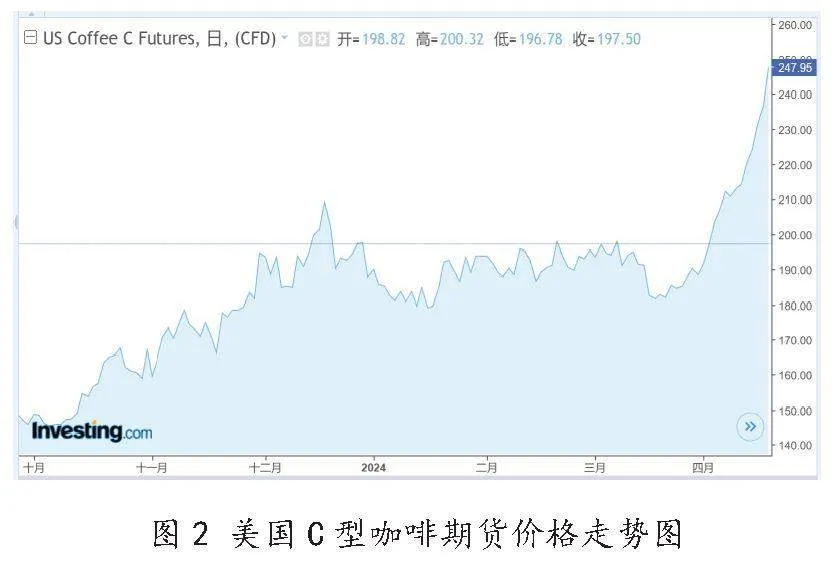

材料一:一般来说年平均温度在19—21℃、年降雨量在1500—2000㎜之间为咖啡种植的最佳值。有着咖啡行业价格风向标之称的美国C型咖啡期货价格自2023年10月至次年4月的变化趋势如图2所示,据美国《新闻周刊》网站报道称,造成这种变化的主要原因可能是异常天气影响咖啡的产量。

材料二:中国气象报社记者从国家气候中心获悉,2024年1月厄尔尼诺监测关键区海温指数较2023年12月下降了0.22℃,说明本次厄尔尼诺事件(从2023年5月开始)开始衰减,峰值出现在2023年12月,是一次中等强度的厄尔尼诺事件。

材料三:我国知名连锁品牌“瑞幸咖啡”最主要的咖啡豆来源地之一是南美洲北部的哥伦比亚、秘鲁等适宜咖啡生长的地区,该企业2023年4月启动的“9.9元咖啡”活动自2024年春节以来不断缩水。

结合图2,试从海—气相互作用的角度分析“咖啡9.9元”活动缩水的原因。

作业设计说明:数理逻辑智能作业所对应的应用、分析水平分别都是深层学习的表现,本题共提供了三段文字材料和三张图表材料,三段文字材料均与现实生活联系紧密,能够有效激发学生的探索欲望。考查的核心知识点是“厄尔尼诺现象的影响”,知识点本身的难度不算太大,真正的难度在于学生需要对数字信息有一定的敏感度,并结合厄尔尼诺对气候的影响、农业区位因素及其变化的相关内容,从图文材料中提取有效的地理信息,通过地理思维进行逻辑推理以解释实际问题。学生在解题过程中提取并处理比较复杂的地理信息的能力得到了充分的训练,建立起比较完整的知识体系,能够帮助学生树立发现身边地理问题的意识,有利于学生地理实践力的培养。

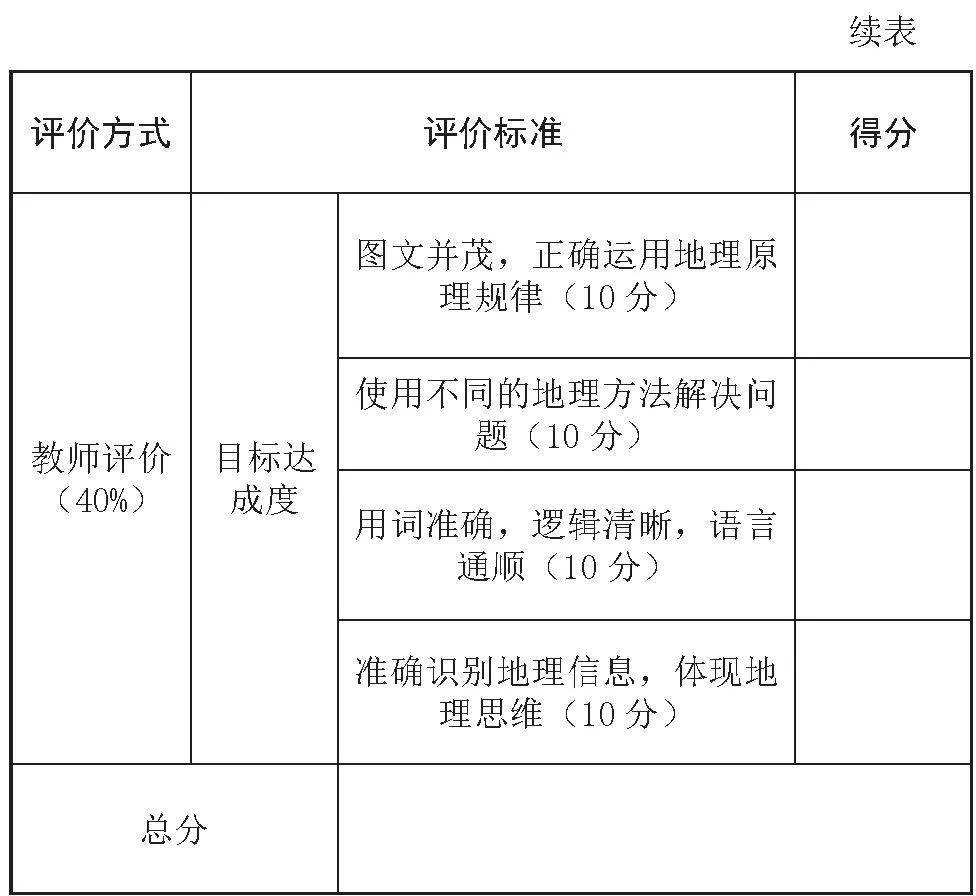

(六)评价量表设计

为了帮助学生更好地体会地理实践力的培养过程,结合学生自评、互评和教师评价,从学习态度、能力体现、完成情况、准确程度、目标达成五个维度设计评价量表(表 3)。

结束语

本文在地理实践力培养视角下,结合加德纳多元智能理论和布鲁姆教育目标分类理论对课后作业进行了分类,提出了作业设计的原则,制定了可观测的、不同认知水平的目标,并设计了多元评价主体的评价量表,引导学生感受地理学科与生活实际的强关联性,激活学习的兴趣点,调动学生的主动性,强化地理思维,培养地理实践力,有利于学生成为顺应时代要求的、全面发展的人。

参考文献

[1]中国高考报告学术委员会.中国高考报告(2023)[M].北京:新华出版社,2023.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018.

[3]刘红艳,林培英.地理作业分类对学生地理实践力的影响研究[J].中学地理教学参考,2017(7):49-51.

[4]徐宝芳.中学地理教学设计[M].西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2022.