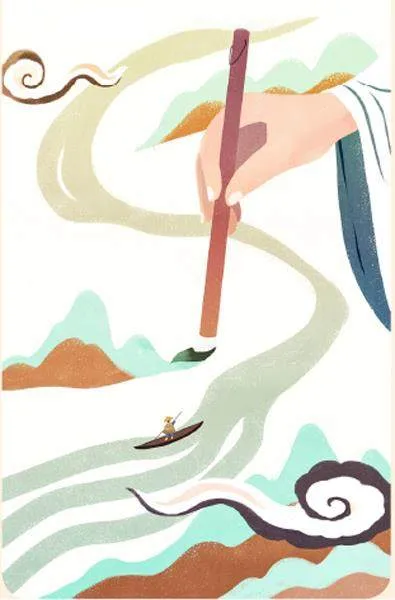

唯文字可以完成抗拒

读到一本叫《续一年有半》的书,是日本人中江兆民写的。他被查出患了绝症,只能活一年半了,于是用这最后的一年半时间,写了一本书,书名叫《一年有半》。一年半以后,他还活着,就接着写了《续一年有半》。书里面有一句话,大意是:人,来到世上,要留下一个大大的脚印。

我大学毕业后,去青海工作,宿舍隔壁是学校的档案室。有一天,我经过档案室门口,看见档案员在里面整理档案,就拐进去和她说说话。我看到有一份档案被放在一边,注明“销毁”,我问她为什么。她说离世职工的档案,按照档案管理规定,若干年后(我记不得她当时说的是几年了)要销毁。

我很惊讶,问她:“那就是说,关于这个人的一切记录都被销毁了?以后就没有人知道他曾经在这里工作过了?”

她说:“是。”

“怎么可以这样?怎么可以这样抹杀他的一切?!”

档案员平平淡淡地说:“都是这样的呀!每个人都是这样的。”

古辞里有“市朝人易,千岁墓平”,《古诗十九首》里有“古墓犁为田,松柏摧为薪”……一切存在过的东西,最终都会归于虚无。

陶渊明说“纵浪大化中,不喜亦不惧”,其实,他是惧的。他写了那么多诗文,为什么?因为他怕自己被湮没了。

司马迁写《报任安书》,其实根本不是要跟任安说什么,他是要告诉后人,他这样参透生死的人为什么选择接受“最下腐刑极矣”的惩罚——为了“成一家之言”。他念念不忘孔子的话:“君子疾没世而名不称焉。”

曹丕收集“建安七子”的文字,“撰其遗文,都为一集”,让它们流传下去。他是一个温暖的人。

他自己,做了皇帝了,还要“时有所虑,至通夜不瞑”,以致三十多岁就一脸憔悴。“盖文章经国之大业,不朽之盛事……寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声名自传于后。”他也是一个焦虑恐惧之人。他也怕被抹杀——“年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。”

是的,他说得对,写作可以抗拒被抹杀。唯文字可以完成抗拒。

说到底,写作,是要为渺小的个体生命留下证据。

龚自珍写下:“不是无端悲怨深,直将阅历写成吟;可能十万珍珠字,买尽千秋儿女心。”

千秋之后,因文心通。

龚自珍说“可能”,这“可能”,到底是能,还是不能?

写作,就是为了留下这种可能。

有了可能,就不会心如死灰。

(一叶舟摘自中国青年出版社《鲍鹏山作品典藏系列》一书,视觉中国供图)