科研墨韵 绘就杂粮绮梦

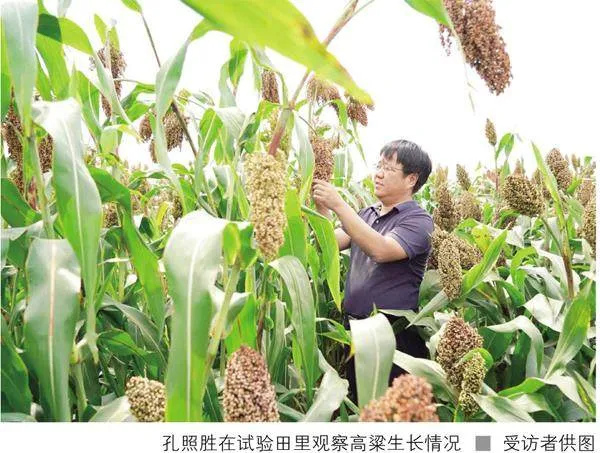

在山西这片古老而丰饶的土地上,杂粮作为传统农业的瑰宝,闪耀着千年的农耕智慧。它不仅见证了中华文明的源远流长与生生不息,更铸就了华夏儿女坚韧不拔、勤劳勇敢的精神品质。今天,在这片充满生机、迈步全方位转型新征程的三晋大地上,孔照胜带领一批怀揣梦想与激情的农业科研工作者,投身于杂粮种质创新与设计育种的伟大事业,为山西杂粮的现代化发展注入强劲动力,让这些古老神奇的作物再次焕发出勃勃生机。

孔照胜,1975年生于山西文水,现任山西农业大学(省农科院)党委常委、副校(院)长,山西省后稷实验室(杂粮生物育种山西省实验室)主任,农业农村部杂粮种质创新与分子育种重点实验室主任。他的科研之路,勤奋与坚持相伴、热情与执着交织。

矢志不渝追梦 笃行科研之路

“2020年,习近平总书记在山西考察时强调,山西农业的出路在于‘特’和‘优’。”谈及发展杂粮的初衷,孔照胜坚定地说,“山西杂粮有着悠久辉煌的栽培历史,且品质优良,营养丰富。大力发展杂粮产业是践行习近平总书记重要指示精神,推动山西‘特’‘优’农业发展战略的一项重要举措。”

“我从小干农活、吃杂粮,与农田亲密接触,所以我始终对农业有着难以割舍的初心与情结。”少时的农村生活让他记忆犹新,也对他后来坚定地选择农业研究工作产生深远的影响,所以高考时他报考了山西农业大学。

此后,孔照胜继续在科研深造的道路上坚定前行,未曾懈怠。1997年,他本科毕业后又在山西农业大学续读硕士,2000年获农学硕士。随后,他赴中国科学院遗传与发育生物学研究所学习并获理学博士。2012年,在美国加州大学戴维斯分校完成博士后工作后,他回到中国科学院微生物研究所从事豆科植物共生固氮研究。在中国科学院独立领导创新研究团队的十年经历,锻炼了他对科学前沿与国际最新动态的洞察力,也使他深刻认识到科研一定要面向国家重大需求,为他日后回到母校领导杂粮科技创新奠定了坚实的基础。

多年的学习与工作经历,让他深刻洞察到山西杂粮资源虽历史悠久、辉煌灿烂,但研究力量分散,产业发展步履维艰。作为一名农业科研工作者和管理者,孔照胜深感责任与使命的重大。针对杂粮科技创新面临的问题和困境,他提出,“必须大力支持杂粮作物的基础和应用研究,通过有组织科研和类似国家在生物育种方面的多批次、多阶段的支持,从本质上提升杂粮作物的研发实力和积累,形成该领域真正的新质生产力,使其成为山西省扎实的新科技名片”。

离乡数载梦频惊,归心似箭赴故程。2021年,孔照胜怀揣着对农业的深厚情感与执着追求,重返母校山西农业大学,肩负起分管科研与国际合作的重任,并毅然承担起了创建高水平杂粮科技创新平台的使命。

构建卓越平台 赋能科研之路

“高标准平台是杂粮研究的基石,不仅能提升杂粮研究的科技创新能力,还可促进研究成果的转化与应用,同时在加强国际合作与交流、培养创新人才方面也有重要作用。”深刻认识到高标准平台重要性的孔照胜,回到山西后立即投入紧张的筹建工作中。

经过不懈努力,2023年2月,由山西农业大学牵头,与中国农业科学院作物科学研究所共建的“山西省后稷实验室(杂粮生物育种山西省实验室)”正式获批建设,成为山西省农业领域的首个省实验室,也是全国唯一专注于杂粮生物育种研究的省级实验室。

走进后稷实验室展厅,如同进入“杂粮殿堂”,这里琳琅满目地展示着各种珍贵的杂粮样本,从古老的谷子、黍稷到现代改良的品种,无一不彰显着中国杂粮文化的深厚底蕴和科研团队的不懈探索。在这里,孔照胜带领团队运用当今世界最先进的生物学研究方法,聚焦杂粮生物育种原始创新和优异杂粮作物品种设计,践行“大食物观”理念,助力国家粮食安全和健康中国战略。从初创时寥寥数人、设备匮乏的冷清实验室,到如今汇聚国内杂粮领域的顶尖专家学者,设立于太原、太谷两地高标准、高水平实验平台的建成,孔照胜带领团队历经艰辛,实现了杂粮研究质的飞跃。

两年来,实验室聚焦山西杂粮作物种质资源发掘利用滞后、重大育种应用价值的基因匮乏以及缺乏重大杂粮品种等突出问题,确定了四大研究方向,大力开展杂粮生物育种攻关。实验室还成功搭建了代谢组学、细胞生物学、遗传转化、功能基因组学、大数据育种和表型组学等六大科研平台,在杂粮基础与应用研究方面取得了重要进展。

在孔照胜的引领下,实验室累计获批国家重点研发计划项目2项,推动国家自然科学基金委设立杂粮专项并获批,获批2项国家自然科学基金委区域创新联合基金重点项目。这些成果的取得,不仅提升了山西杂粮的科研水平,更为杂粮产业的可持续发展提供了有力的科技支撑。

如今,在山西省委、省政府的大力支持下,山西省后稷实验室正加速融入崖州湾国家实验室,积极创建“崖州湾国家实验室山西基地”,开启杂粮科研事业的新篇章。

培育农业英才 拓宽科研之路

农业,作为国家的根基,其高质量发展离不开科技人才的支撑,为农业培养更多高质量的科技人才一直是孔照胜心之所系。他常以“春华秋实”自勉,强调科研与农耕的共通之处:“春天播种希望,秋天收获成果。人才的培养也是如此,漫长的过程中要求科研人员具备无私奉献、严谨踏实、吃苦耐劳的精神。”

科研工作需要一代人接一代人的持续努力和传承。这种传承不仅仅是知识和技能的传递,更是一种科学精神和创新能力的延续。在科研传承方面,孔照胜对三位导师——大豆育种专家李贵全教授、植物分子遗传学家薛勇彪研究员、细胞生物学家Bo Liu教授满怀感激。他们不仅传授了专业知识,更重要的是教会了他作为科学家的责任与担当。孔照胜将这份精神传递给自己的学生,鼓励他们既要仰望星空,怀揣对未知的渴望,又要脚踏实地,耐心坚持。

孔照胜深知,作为农业科研工作者,不仅要具备创新意识和工匠精神,更要心怀国家,将保障粮食安全、推动健康中国视为己任。他常提及山西杂粮领域的先辈科学家,如高粱育种家牛天堂、谷子育种家陈瑛,鼓励后辈们从前辈身上汲取智慧,淡泊名利,潜心科研,同时从杂粮的种植、消费及历史中发掘科学问题,集思广益,团结协作,共同推动山西特色杂粮的发展。

在他的引领下,后稷实验室团队成员积极承担科研育人、平台育人、服务育人的使命:青年科研骨干姜亮研究员成为国家重点研发计划部省联动项目“杂粮作物种质资源精准鉴定与创新利用”的首席科学家;高建华教授在全国教师教学创新大赛中脱颖而出,荣获山西赛区新农科一等奖及全国总决赛三等奖;黄春国副教授指导的项目在中国国际大学生创新大赛中获奖;博士研究生姜宇舢在央视农业频道宣传新时代大学生精神风貌……此外,实验室还举办了中学生科技活动周科普活动,通过互动讲解和实践体验,激发了青少年对农业科技的兴趣,为培养未来的农业科技人才奠定了坚实基础。

三十余载科研路,迎来硕果盈枝头。孔照胜凭借对科研的执着追求,取得了显著成就,他和团队的研究成果多次在国际顶级学术期刊上发表,赢得了业界的广泛认可,部分原创性成果甚至被纳入生命科学领域的国际经典教科书,这对他而言,是科研工作的最高荣誉。

繁忙的工作之余,孔照胜常挥毫泼墨缓解压力。他言道:“创新乃科学家精神之魂,驱动科技与社会进步。科研与书法有异曲同工之处,皆需匠心布局,深浅相宜,富底蕴而创意无限。”他积极响应“弘扬科学家精神,强国复兴有我”的时代号召,希望通过自己的不懈努力,推动杂粮产业的创新发展,为山西悠久灿烂的“小杂粮”文化添上浓墨重彩的一笔,为实现国家繁荣昌盛与民族复兴的伟大梦想贡献自己的一份力量。