公木:“首先是个战士,然后才是诗人”

当今人们谈到公木时,往往称他为诗人、学者和教育家,公木对自己的定位却是“首先是个战士,然后才是诗人”[1]。公木一生中并没有亲身扛枪上过前线,他所创作的多首诗歌却在战场上被广泛传颂,其中最有名的当属《军队进行曲》,现抄录全文如下:

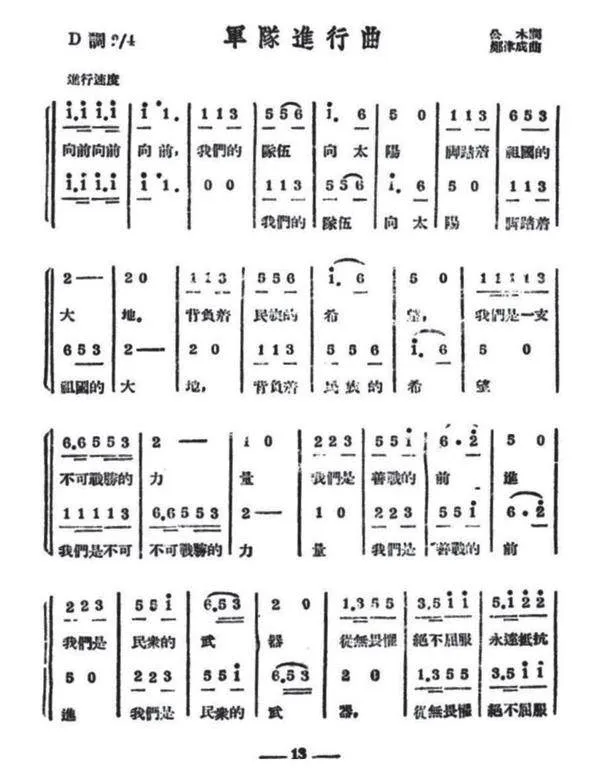

向前 向前 向前!

我们的队伍向太阳。

脚踏着祖国的大地,

背负着民族的希望,

我们是一支不可战胜的力量。

我们是善战的铁军,

我们是民众的武装。

从无畏惧,

绝不屈服,

永远抵抗,

直到把日寇逐出国境,

自由的旗帜高高飘扬。

听!风在呼啸军号响;

听!抗战歌声多嘹亮!

同志们整齐步伐奔向解放的战场,

同志们整齐步伐奔向敌人的后方,

向前 向前!

我们的队伍向太阳,

向华北的原野,

向塞外的山岗。[2]

《军队进行曲》作于1939年,为《八路军大合唱》其中一首,由公木作词,郑律成谱曲,曾刊于1941年8月1日《新音乐月刊》第3卷第1期,后收入新光音乐研究社1942年编印的《新歌手册》;又名《八路军进行曲》,1946年6月曾收入东北军政大学文艺工作团编印的《解放歌声》第1集;后更名为《人民解放军进行曲》,曾收入新华书店保定总分店1949年5月出版的《平原歌声》第5集,歌词有改动;1965年,歌曲再次更名为《中国人民解放军进行曲》。1988年迎接建军节60周年之际,《人民日报》7月26日第一版上刊登了《中央军委决定我军军歌〈中国人民解放军进行曲〉》,并强调:“《中国人民解放军进行曲》形象鲜明,旋律流畅,音调坚实,节拍规整,集中体现了人民军队豪迈雄壮的军威,具有一往无前的战斗风格和摧枯拉朽的强大力量。”[3]自此,在一代代战士口中传唱的《军队进行曲》正式成为中国人民解放军军歌。

在创作《军队进行曲》之前,公木的诗歌风格多样,既有《脸儿红》等带有旧体诗词韵味的爱情诗,也有对现实悲剧有感而发的《时事打牙牌》《父与子》等现实主义诗歌。如果说早期的创作是公木作为一个知识分子借诗歌抒写大时代下的个人情感和感慨,那么进入延安以后,公木的生活与交际环境都发生了极大的变化,他在这里结识的诗人朋友、阅读的中外诗作以及接触的群众生活共同重塑了他的审美意识,也重塑了他对文艺与政治的看法。用公木自己的话来说,“具体落实,特别是经过整风运动,经过延安文艺座谈会,经过大闹秧歌运动,更给我、我的灵魂和我的诗打上了深刻的烙印”。[4]以《八路军大合唱》《鸟枪的故事》为代表的一批充满革命战斗激情的诗歌创作成为他此后一生坚定自己战士身份的开端。

1938年8月,公木护送几位不适合在前线工作的女同志去延安,自此开始了在延安长达8年的集体生活。公木首先进入延安抗日军政大学(简称“抗大”)第一大队第四中队四小队,接受了4个月的政治和军事训练,其间正式加入中国共产党。之后他先后被调至抗大文工团和政治部宣传科编写歌词、担任干事,主要负责对战士进行时事政策的宣传教育。由于连队分散,他常常跋山涉水,早出晚归。但公木知识渊博,讲课认真负责,语言生动活泼,深受战士们的欢迎。这种与工农兵群众同甘共苦的生活是公木之前从未有过的人生经历,也正因如此,他很快适应了自我身份的转换,将个人融入集体之中。这一阶段他利用业余时间创作的诗歌中,出现了许多早期所没有的人物和风光,如黑夜里值守的岗兵(《子夜岗兵颂》)、对准敌人开炮的炮兵(《炮兵歌》)、战场上的南丁格尔(《护士之歌》)、种盐英雄郭负才(《十里盐湾》)、推着风箱为战士煮绿豆水的老大娘(《风箱谣》)等等,而《军队进行曲》中坚定向前的战士形象就来源于他平时所接触的八路军战士们。

另外一个直接促成《军队进行曲》问世的重要因素是与作曲家郑律成的合作。郑律成,朝鲜作曲家,1933年于南京进入朝鲜军事干部学校学习,1936年担任抗日救亡组织“五月文艺社”理事,并创作处女作《五月之歌》,之后还为《战时妇女歌》《发动游击战》等抗战歌谱曲。1937年10月,郑律成来到延安,在陕北公学和鲁迅艺术学院音乐系学习,之后他留在抗大政治部宣传科担任音乐指导,由此与公木结识。此时冼星海与光未然合作的《黄河大合唱》在延安演出,极受欢迎,于是郑律成邀请公木共同创作《八路军大合唱》。1939年7月,抗大总校东渡黄河,两人都被留在延安,在这短暂的闲暇时间中,内心酝酿多时的公木很快完成了《八路军军歌》《军队进行曲》《快乐的八路军》《骑兵歌》《炮兵歌》《军民一家》和《八路军和新四军》7首歌词的创作,加上之前的《子夜岗兵颂》,完整的《八路军大合唱》组曲就此诞生。

这些节奏明快、韵律和谐的歌曲很快传遍抗大,1939年冬天,“《八路军大合唱》由鲁艺音乐系油印成册,还在中央大礼堂组织过一次晚会,由郑律成同志亲任指挥,进行专场演奏”。[5]次年夏天,八路军总政治部宣传部部长肖向荣邀请公木和郑律成在文化沟口青年食堂吃红烧肉和三不沾,并告诉他们《八路军大合唱》已经由抗大学员传唱到各个抗日根据地。1941年8月,《八路军大合唱》荣获“五四中国青年节奖金委员会”授予的“音乐类甲等奖”,在延安文艺座谈会上,公木还得到毛泽东的亲自接见和勉励。这些经历后来都被公木记录在《回忆与偶感》和《颁定“军歌”随想》两文之中,他回忆当时的抗战形势犹处于敌强我弱的战略防备阶段,八路军的策略是以游击战为主,集小胜为大胜,逐步扩大抗日武装,建立革命根据地,然而《军队进行曲》中所塑造的八路军是“大兵团的形象,有着排山倒海、覆地翻天的力量”[6],这是因为他们当时坚信毛泽东《论持久战》中做出的“中国必胜”的结论,由中国工农红军发展而成的八路军未来也必将如《八路军军歌》中所唱的那样,承担起“争民族独立,求人类解放”的历史重任。

然而,《军队进行曲》并非全然是革命激情之作,它同时也是公木在诗歌研究上的一次有益实验。《八路军大合唱》这组诗的特殊之处在于它是“歌诗”而非“诵诗”,郑律成曾为公木的诗歌谱曲,这次合作却是公木为郑律成的曲子作词。比如郑曾要求“《骑兵歌》要呈现出马蹄嘚嘚的前进脚步声,《炮兵歌》要写出轰隆隆震天响的气势,《进行曲》要长短时间、寓整于散,要韵律和谐,节奏响亮,中间还要并排安插上三个四字短句。”[7]当时公木曾写过一篇《新歌诗论》,可惜已经散佚,但今天阅读公木1980年发表于《文学评论》的《歌诗与诵诗——兼论诗歌与音乐的关系》一文,仍然能够管窥到他对“歌诗”和“诵诗”的思考。他在这篇文章中总结了中国历代诗歌的流变规律,认为:“凡成歌之诗谓之歌诗,凡不歌之诗谓之诵诗。诵诗从歌诗当中分离出来,又经常补充着歌诗;歌诗从诵诗上面产生出来,又最后演变为诵诗。二者同时存在,并行发展,又相互影响,不断转化。”[8]诗歌与音乐的分离与结合是中国诗歌史上的普遍规律,20世纪30年代末,公木就在《新歌诗论》中明确提出了“新歌诗”和“新诵诗”的概念,来作为对“民歌体”和“自由体”的新阐释[9],他之后有意学习陕北民歌,参加秧歌运动,从民歌中脱胎而成《盐工曲》《信天游》《共产党引我见青天》等,又在《草叶集》的影响下创作《哈喽,胡子!》《我爱》《崩溃》等拥有个人语言风格的诗作,显然是延续了“歌诗”与“诵诗”双线并举的思路。

公木在抗战期间服从组织的分配,做过政策宣传、部队文艺和教育等多种工作,他在诗集《我爱》的后记中说:“作为诗人,是业余的,行有余力,则以为诗,不是以诗为生命,而是以生命为诗,这是我的信条,追求的目标,也是在延安时‘而立’的。”[10]革命经历赋予了公木这一代人以特殊的使命和意义,将战士的身份放在首位,“永远如此,不容颠倒”,是诗人公木的自勉,也是他跨越了现代与当代历史的真实人生写照。

(詹涵瑜,四川大学文学与新闻学院学生)

[1]公木:《我爱》,时代文艺出版社1990年版,第369页。后收入《公木文集》第六卷,吉林大学出版社2001年版,第357页。

[2]公木:《军队进行曲》,《新音乐月刊》,1941年第3卷第1期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大学出版社2001年版,第637-638页,内容有改动。

[3]《中央军委决定我军军歌〈中国人民解放军进行曲〉》,《人民日报》,1988年7月26日。

[4]公木:《我爱》,时代文艺出版社1990年版,第368页。后收入《公木文集》第六卷,吉林大学出版社2001年版,第356页。

[5]公木:《回忆与偶感》,《文艺报》,1979年第6期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大学出版社2001年版,第697页。

[6]公木:《颁定“军歌”随想》,《文坛风景线》,1989年第2期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大学出版社2001年版,第705页。

[7]公木:《回忆与偶感》,《文艺报》,1979年第6期。后收入《公木文集》第一卷,吉林大学出版社2001年版,第696-697页。

[8]公木:《歌诗与诵诗——兼论诗歌与音乐的关系》,《文学评论》,1980年第6期。后收入《公木文集》第四卷,吉林大学出版社2001年版,第248页。

[9]公木关于《新歌试论》的回忆以及对“新歌诗”“新诵诗”的阐释见于《关于新诗发展问题的一封信》一文。后收入《公木文集》第六卷,吉林大学出版社2001年版,第133页。

[10]公木:《我爱》,时代文艺出版社1990年版,第369页。后收入《公木文集》第六卷,吉林大学出版社2001年版,第357-358页。