基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理在初产妇中的应用研究

【摘要】 目的 观察基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理在初产妇中的应用效果。方法" 选择2021年3月—2022年2月于抚州市临川区人民医院分娩的100例初产妇作为研究对象,按随机数字表法将100例初产妇分为对照组和试验组,各

50例。对照组给予常规盆底康复护理,试验组接受基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理干预,比较2组初产妇干预后的盆底康复护理配合度、盆底康复护理效果、盆底康复护理认可度。结果" 干预后,试验组初产妇盆底康复护理配合率、盆底肌力合格率、性生活满意率、盆底康复护理认可度评分高于对照组,并发症发生率低于对照组(P<0.05)。结论" 采用基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理对初产妇进行干预,可提升初产妇盆底康复护理配合度,获得更好的盆底康复效果,是一种深得初产妇认可的盆底康复护理模式。

【关键词】 助产士主导;盆底康复护理;初产妇

文章编号:1672-1721(2024)21-0118-03" " "文献标志码:A" " "中国图书分类号:R473.71

盆底肌功能障碍是女性产后常见病症,源于分娩时对女性盆底肌支持组织的高施力效应所导致的盆底肌结构损伤 [1]。盆底肌是女性盆腔内诸器官维持于常态位置的主要支撑性肌肉结构,若盆底肌出现支撑功能障碍,则盆腔内诸器官会下垂,引发尿失禁,此时若不进行有效的康复干预,随着女性年龄的增长、盆底肌功能的老化,会引发子宫脱垂、泌尿系感染等,生殖健康安全、生活品质受损问题突出[2-3],故及时有效的盆底肌康复护理尤为重要。助产士主导护理指利用助产士专业优势主导的护理活动,在产科护理领域应用广泛且获得见效度实证支持[4]。助产士主导式盆底康复护理的应用研究极为少见。基于此,本研究采用基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理对初产妇进行干预,效果较好,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2021年3月—2022年2月于抚州市临川区人民医院分娩的100例初产妇为研究对象,按随机数字表法将100例初产妇划分为对照组和试验组,各

50例。对照组年龄24~35岁,平均(28.54±3.41)岁;孕周38~41周,平均(39.40±1.15)周;分娩方式,剖宫产30例,自然分娩20例;新生儿体质量3.08~5.21 kg,平均(3.60±0.50)kg。试验组年龄24~35岁,平均(28.36±3.62)岁;孕周38~41周,平均(39.58±1.05)周;分娩方式,剖宫产29例,自然分娩21例;新生儿体质量3.04~5.36 kg,平均(3.45±0.41)kg。2组基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批,产妇及其家属知情并签署知情同意书。

纳入标准:于抚州市临川区人民医院建立围产档案且规律产检;初产单胎,足月;入组前无盆底疾病;认知、沟通能力正常。

排除标准:中途自愿退出;拒绝参与。

1.2 方法

对照组给予常规盆底康复护理。于产妇院内孕检、保健时行盆底肌康复宣教,发放相关纸质宣教资料;产后提供针对式盆底康复宣教以提升产妇对盆底康复重要性的认同度,指导产妇开展盆底肌训练和(或)接受盆底肌康复治疗。

试验组接受基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理干预,具体如下。

团队构建。产科护士长任团队组长,产科6名高年资专科护士(护理年限10年以上,大专以上学历)为组员,盆底康复治疗师为顾问。组长、顾问制定助产士主导的团队规范化盆底康复护理方案,对组员进行专项培训,培训内容含盆底功能障碍成因、盆底功能障碍危害度、盆底肌康复治疗方案、盆底肌康复护理措施、规范化盆底康复护理方案等。组员经考核合格后开展规范化盆底康复护理干预,遇到疑难盆底康复护理问题时向组长、顾问求助并于团队内集体讨论,制定并落实盆底康复护理疑难问题解决方案。

实施基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理。(1)产前盆底康复护理。团队组员于孕妇初次围产建档时与孕妇形成捆绑式盆底康复护患关系,互留联络电话、加为微信好友,授予护理对象产前凯格尔盆底肌运动训练技术,定时电话提醒、微信督导孕妇每日晨起时、临睡前完成提肛运动训练,提肛后维持3~6 s,放松5 s,接着再次进行提肛、放松循环训练,每次重复训练10~20次,持续规律性训练直至分娩。(2)产时盆底康复护理。分娩过程中助产士行全程陪产,就产妇的产程耗时、产中宫颈成熟情况、产后软产道受损等信息进行专项记录,为产后盆底康复方案的个性化制定提供评估依据。(3)产后早期盆底康复护理。护士于捆绑护理对象产后48 h内激励督导产妇启动早期凯格尔运动锻炼,时间、频次、方式皆同产前。(4)产后延续盆底康复护理。捆绑护士于初产妇出院后继续与产妇维持紧密联络状态,指导产妇出院后依自身恢复实况于产后42 d~6个月内按需入院行盆底康复治疗。入院后由捆绑护士对产妇行盆底肌力评估,依据测评结果制定盆底康复护理方案。实施个体化盆底康复健康宣教,结合初产妇盆底肌损伤现状、进展可能性对产妇进行并发症风险科普化宣讲,强调适时盆底康复护理价值,提升初产妇盆底康复护理配合度。将凯格尔运动锻炼频次适当增至每日3~8次。

1.3 观察指标

(1)盆底康复护理配合度。初产妇配合各项盆底康复护理措施,计为盆底康复护理完全配合;初产妇于医护工作者提醒督导下参与各项盆底康复护理活动,计为盆底康复护理部分配合;初产妇未达上述评价标准,计为盆底康复护理不配合。盆底康复护理配合率=完全配合率+部分配合率。(2)盆底康复护理效果。指标包括盆底肌力合格率、并发症发生率、性生活满意率。以阴道肌电图肌电压生物反馈测评法行肌力测评,分为0~5级,共6个肌力级别,0级为盆底肌力最差,5级为盆底肌力最佳,3级及3级以上为盆底肌力合格,低于3级提示产妇需行盆底肌康复干预。并发症包括盆腔器官脱垂、压力性尿失禁等,于产后6个月内随访结果计算。性生活满意率以产妇主观满意度为准进行评定。(3)以自拟量表测评2组初产妇盆底康复护理认可度,包括康复护理人力资源、康复护理方式、康复护理内容、康复护理流程、康复护理成效5个维度,均为0~10分,分值越高提示初产妇对盆底康复护理认可度越高。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0统计学软件对数据进行分析和处理,计量资料以x±s表示,行t检验,计数资料以百分比表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

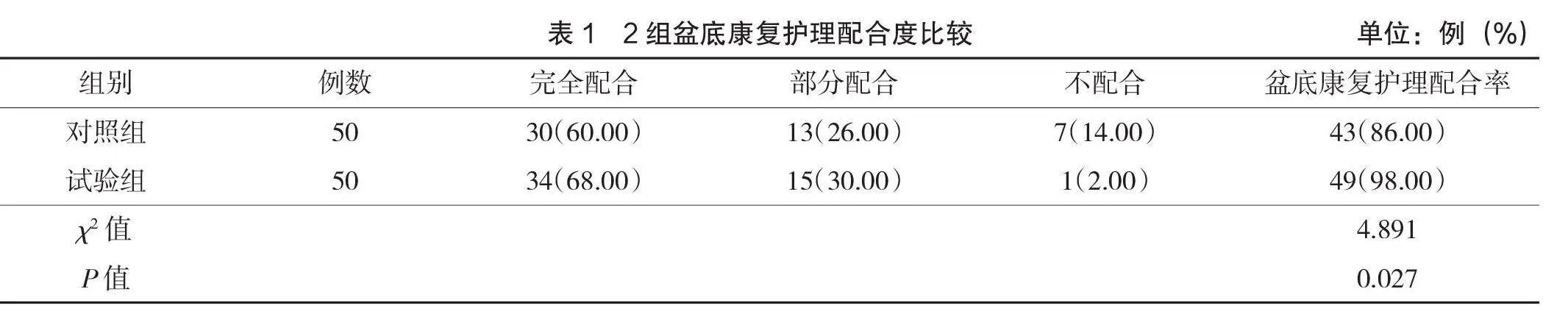

2.1 盆底康复护理配合度

试验组盆底康复护理配合率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

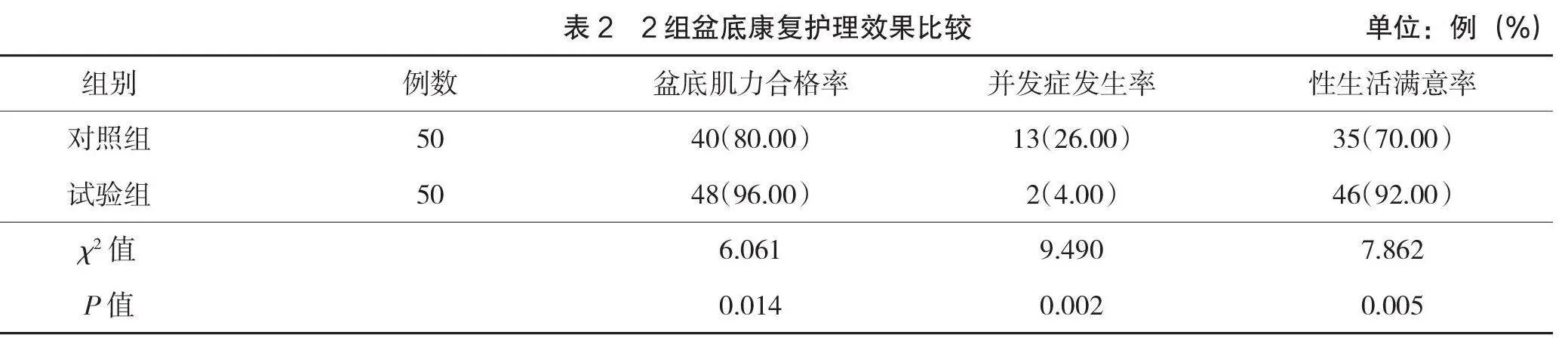

2.2 盆底康复护理效果

试验组盆底肌力合格率、性生活满意率高于对照组,并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 盆底康复护理认可度

试验组盆底康复护理认可度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

盆底肌由肛提肌和括约肌等肌肉组成,可以为女性盆腔内器官正常位置的维系提供支撑助力。女性妊娠后因宫内胎儿的不断发育而处于盆腔受重持续增加状态,盆底肌结构出现压力性变形,在肛提肌的过度拉伸影响下,盆底肌障碍高发。分娩过程中还会因为宫颈成熟度、产程耗时等个体化差异而牵拉、损伤产妇盆底肌和软产道等,产后出现不同程度的盆底肌功能性、结构性损伤问题,对产妇产后的近远期恢复皆有负面影响[5-6]。现阶段,临床对出现产后盆底肌障碍远期症状的患者已构建起了完备度、起效度较佳的治疗方案,但是,方案属于产后盆底肌障碍问题出现后的事后弥补举措,与预防为主的现代健康管理理念有所不符。因此,将产妇的产后恢复期纳为需重点关注的盆底功能障碍预防期,制定实用、有效的康复护理方案势在必行。

本研究采用基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理对初产妇进行干预,结果显示,试验组盆底康复护理配合率为98.00%,高于对照组的86.00%,盆底康复护理效果相关指标皆优于对照组,盆底康复护理认可度5个测评维度的评分均高于对照组,提示基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理有利于提升初产妇盆底康复护理配合度,可获得更好的盆底康复效果,初产妇认可度高。分析原因为,以助产士为主导开展盆底康复护理,可充分发挥助产士分娩陪伴者、宣教者、管理者等护理角色的优势,采用更具权威性、亲和度的护理活动将产后盆底康复护理价值观、自我康复行为技能等强力渗透于护理对象内心认知与外显行为之中[7];以团队化方式开展初产妇盆底康复护理,借助于护士长管理培训力量、专科医师专业化顾问力量、产科护士连贯性专项护理力量协同施护,确保初产妇盆底康复护理人力资源的强大性、充足性、协同增效性[8-9];开展规范化的产前、产时、产后早期、产后延续护理期盆底康复护理活动,确保初产妇所获得的盆底康复护理干预措施科学适用、流程规范、细节到位、质量达标[10];产前的产检保健期着力指导护理对象完成凯格尔适应性锻炼任务,使产妇分娩前处于盆底肌功能较佳状态,为其产后功能锻炼的早期启动、有效推进、长期坚持提供必要准备[11];分娩时助产士全程陪伴、实时观察、准确记录各类盆底康复护理决策所需信息,为后续个性化盆底康复护理计划、目标的制定奠定基础;产后的早期专项盆底康复护理与延续性专项盆底康复护理活动的开展,将初产妇长期置于团队化、规范化盆底康复护理干预中,以发挥规范化盆底康复方案的作用[12]。

综上所述,采用基于助产士主导的团队规范化盆底康复护理对初产妇进行干预,有利于提升初产妇盆底康复护理配合度,获得更好的盆底康复效果,是一种深得初产妇认可的盆底康复护理模式,可考虑于初产妇盆底康复护理领域推广。本研究所选取样本量较少、未实现双盲法等,研究结论可能存在一定局限性,今后的研究设计应尝试突破以上限制,以期获取更严谨和更有说服力的研究成果。

参考文献

[1] 王丽霞,戚琤红.早期盆底康复训练联合补中益气丸对产后女性盆底功能障碍的干预效果分析[J].中国妇幼保健,2022,37(15):2737-2740.

[2] 唐玉婷,郭娴,汪毅,等.盆底功能障碍的运动疗法研究进展[J].中国康复医学杂志,2022,37(7):1001-1007.

[3] 杨心源.生物刺激反馈仪联合盆底肌功能锻炼对盆底功能障碍产妇产后盆底肌力及生活质量的影响[J].临床医学研究与实践,2020,5(18):80-81.

[4] 陈君.助产士主导“温柔生产”集束化干预策略对水囊试产初产妇产程及母婴结局的影响[J].承德医学院学报,2022,39(3):226-229.

[5] 刘姣姣,严文广,唐源,等.本体感觉训练联合盆底电刺激生物反馈对产后盆底功能障碍性疾病的治疗效果[J].中南大学学报(医学版),2022,47(9):1253-1259.

[6] 周艳红,蒋艳敏,钟俊敏,等.孕期盆底肌锻炼联合产后盆底功能康复治疗对产后女性盆底功能障碍的防治效果[J].广州医药,2022,53(1):91-95.

[7] 侯雨晴,侯丹.多学科团队在女性盆底功能障碍疾病中的研究进展[J].实用临床医药杂志,2020,24(1):124-127,132.

[8] 吴娜.助产士团队主导模式应用于产妇盆底肌康复护理中的价值探讨[J].中国实用医药,2020,15(33):183-185.

[9] 陆艺,张慧菊,蔡灵丽.互联网技术下助产士主导的盆底康复训练干预对产妇产后盆底康复效果的影响[J].国际护理学杂志,2022,41(17):3160-3164.

[10] 陈洁玲,陆新.规范化盆底康复管理对孕产妇盆底肌力、尿失禁和生活质量的影响[J].中国当代医药,2021,28(7):179-182.

[11] 黄春燕.规范化盆底康复护理对孕产妇盆底肌肌力尿失禁和生活质量的影响[J].基层医学论坛,2021,25(3):382-384.

[12] 王琳.产后盆底康复护理在自然分娩产妇产后恢复中的应用效果[J].中国民康医学,2022,34(20):179-182.

(编辑:徐亚丽)