中医综合护理在脊柱骨折患者围手术期中的应用

【摘要】 目的 探究中医综合护理在脊柱骨折患者围手术期中的应用。方法" 筛选2019年12月—2021年12月在万载县中医院就诊并行脊柱骨折手术治疗的69例患者,运用Excel随机分组法分成对照组(34例)和中医组(35例)。对照组予以饮食指导、早期活动等常规护理,中医组在对照组的基础上实施情志调摄、穴位按摩等中医综合护理,比较2组患者的疼痛情况、排便情况和股静脉血流变等。结果" 2组患者术后第3天及术后1周时的疼痛评分均下降,且中医组低于对照组(P<0.05)。中医组首次排便时间、每次排便时间均短于对照组,1周排便次数多于对照组(P<0.05)。中医组便秘发生率为8.57%,低于对照组的29.41%(P<0.05)。护理后,2组患者股静脉血流速和股静脉血流量均升高,且中医组优于对照组(P<0.05)。2组患者的下肢深静脉血栓发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论" 中医综合护理可减轻脊柱骨折手术患者术后疼痛,改善患者排便情况,降低便秘发生率,加快股静脉血液循环。

【关键词】 脊柱骨折;中医综合护理;疼痛;便秘;下肢深静脉血栓

文章编号:1672-1721(2024)21-0149-04" " "文献标志码:A" " "中国图书分类号:R248.2

脊柱骨折是一种较为严重的创伤性疾病,多由高处跌落、交通事故、原发性骨质疏松等间接或直接暴力以及疾病因素导致。目前临床多以钉板内固定术、钉棒固定术等手术治疗为主,一般预后较好,但术后疼痛、长时间卧床等易引发患者焦虑、烦躁等负性情绪,并导致便秘、下肢深静脉血栓等并发症,不仅对患者身心健康造成一定影响,还增加了临床治疗和护理难度,阻碍了患者康复进程[1-2]。因此,开展及时有效的护理干预意义重大。常规护理多从健康教育、康复训练等方面入手,具有一定的局限性。随着社会经济的发展和人们生活水平的提升,患者对医疗和护理的要求日益严格,常规护理难以较好地满足患者的多元化护理服务需求。中医拥有诸多特色的护理技术,这些技术在缓解疼痛、调节情志等方面具有积极作用,可弥补常规护理的不足。本研究在常规护理的基础上对脊柱骨折手术患者实施穴位按摩、情志调摄等中医综合护理,取得了良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为2019年12月—2021年12月在万载县中医院接受手术治疗且符合入组标准的脊柱骨折患者,共69例,随机分成对照组和中医组。对照组34例,男性15例,女性19例;年龄30~63岁,平均(49.08±12.13)岁;体质量指数18.1~28.9 kg/m2,平均(23.78±3.90)kg/m2;胸椎骨折9例,腰椎骨折25例;骨折原因,车祸10例,坠落13例,跌倒11例。中医组35例,男性17例,女性18例;年龄32~64岁,平均(48.90±13.46)岁;体质量指数17.9~29.3 kg/m2,平均(23.56±4.36)kg/m2;胸椎骨折12例,腰椎骨折23例;骨折原因,车祸9例,坠落18例,跌倒8例。2组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审批,患者及其家属知情并签署知情同意书。

纳入标准:经临床综合诊断为“脊柱骨折”;骨折均由外伤导致;符合脊柱骨折手术指征;术后生命体征平稳;意识清楚,基本沟通交流无障碍。

排除标准:局部皮肤破损、溃疡等;伴有感染、恶性肿瘤;既往有便秘、下肢深静脉血栓史;过敏体质;孕期女性;正参与其他研究。

1.2 方法

对照组给予常规护理。术前协助患者完成心电图、血常规等检查,做好禁食禁饮;术后从流质饮食逐渐过渡到普通饮食,少量多餐,多进食富含纤维素、清淡、易消化的食物,忌过食油腻、产气较多的食物,保证每日饮水量1 500 mL,顺时针按摩腹部,促进大便排解;协助患者轴线翻身、拍背等;指导患者进行深呼吸和扩胸运动;选用看电视、读报等转移注意力的方法或遵医嘱给予镇痛药以缓解患者疼痛;尽早开展直腿抬高、踝关节屈伸、足内外翻、足踝“环转”运动等,2次/d,15 min/次,或穿加压弹力袜等;指导家属关注患者情绪变化,给予患者关爱和精神支持。

中医组于上述基础上实施中医综合护理。(1)情志调摄。指导患者通过欣赏音乐、读书等活动,颐养心情,舒畅情怀;或结合患者情志特征,让患者聆听相应音乐,比如情绪悲观者聆听《金色狂舞曲》《卡门序曲》等振奋精神的徽调音乐;或通过正面说理使患者意识到心绪平和、稳定的重要性,继而自觉克服大怒、大惧等。(2)中医膳食指导。早期以化瘀行气类食物为主,中期以接骨续筋、补益气血食物为主,后期以补益肝肾、生血养血等食物为主。(3)中药热敷。局部热敷中药,20 min/次,2次/d。(4)穴位贴敷。将科室自制的药膏(黄芪30 g,枳实、肉苁蓉各20 g,当归15 g,生地黄10 g,水煎至200 mL,复煎取汁100 mL,混合后浓缩至50 mL,并与5 g冰片和10 g大黄粉末及少许淀粉混合制成药膏)贴敷于患者天枢、中极、大肠俞、足三里、神阙等穴位,1 d更换1次。若贴敷部位出现红肿、瘙痒等可暂缓贴敷。(5)穴位按摩。选用点、按、揉等方式按摩患者太冲、风池、食谷、涌泉、内关、百会、合谷、神庭等穴位,每穴1~2 min,2次/d。按摩期间密切关注患者反应,若有不适调整力度或暂停按摩。

护理时间10 d。

1.3 观察指标

(1)疼痛情况。采用视觉模拟评分量表(visual analogue scale,VAS)评估,引导患者在0~10 cm(对应0~10分,疼痛由无到难以忍受)的标尺上标出与疼痛对应的位置,评分越高表示患者的疼痛越明显。(2)排便情况和便秘发生率。统计2组患者首次排便时间、1周排便次数和每次排便时间,计算便秘发生率。(3)股静脉血流变和下肢深静脉血栓发生率。于护理前(术后第1天)、护理后彩超检测患者股静脉血流速以及股静脉血流量,计算下肢深静脉血栓发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件分析数据,符合正态分布和方差齐性的计量资料以x±s表示,行t检验,计数资料以百分比表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

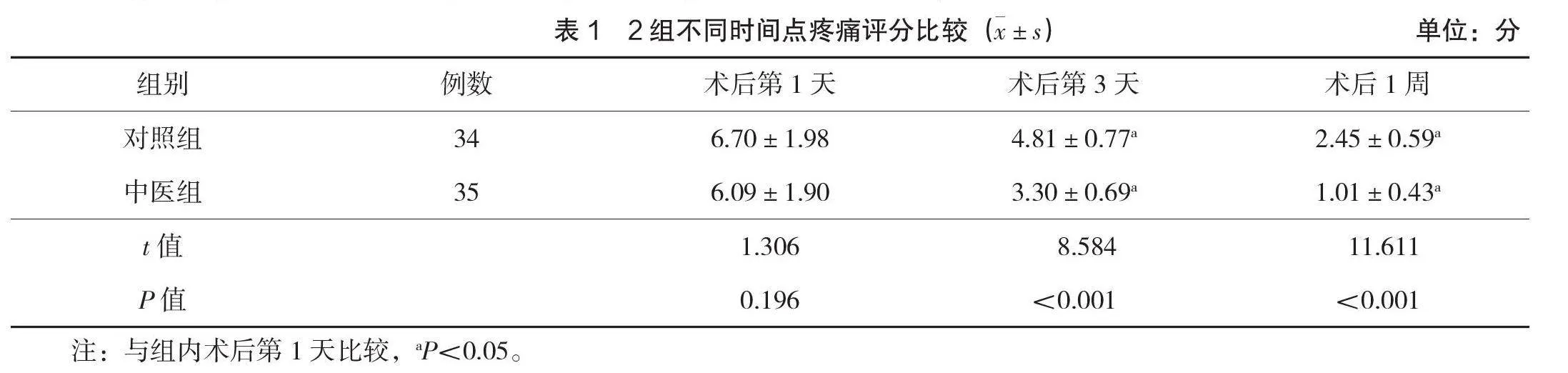

2.1 疼痛情况

术后第1天,2组疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后第3天及术后1周,2组疼痛评分均下降,且中医组低于对照组(P<0.05),见表 1。

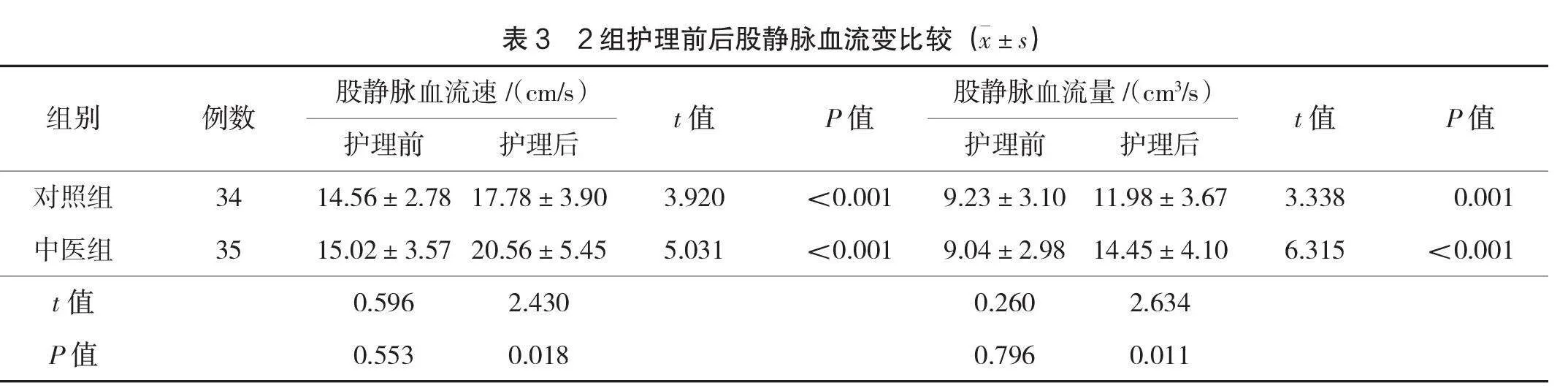

2.2 排便情况和便秘发生率

中医组和对照组分别有3例和10例出现便秘的情况,中医组便秘发生率为8.57%,明显低于对照组的29.41%(χ2=4.899,P=0.027)。中医组首次排便时间、每次排便时间均短于对照组,1周排便次数多于对照组(P<0.05),见表2。

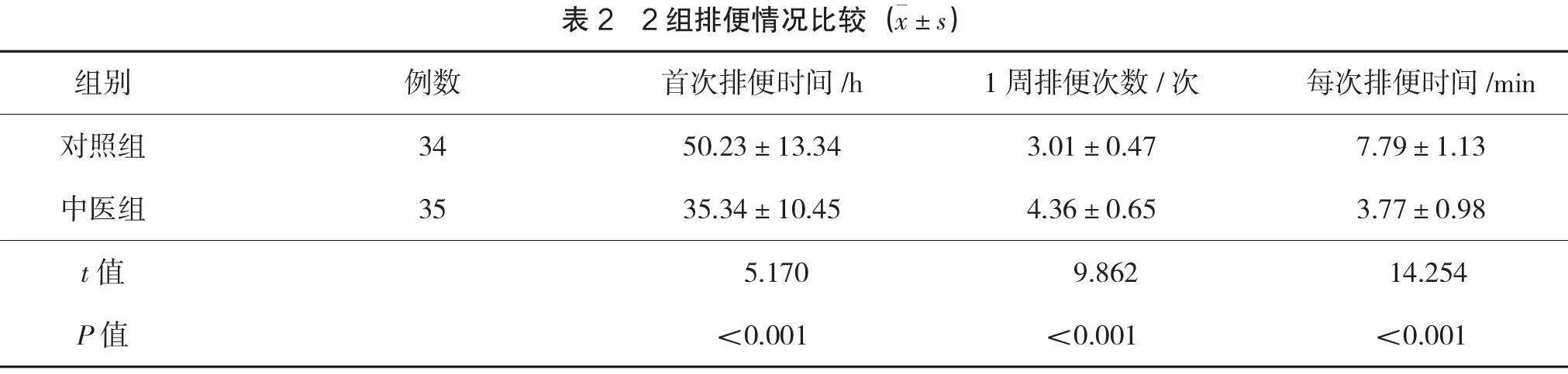

2.3 股静脉血流变以及下肢深静脉血栓发生率

中医组和对照组分别有1例(2.86%)、2例(5.88%)出现下肢深静脉血栓,2组血栓发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.001,P=0.980)。护理前,2组股静脉血流速和股静脉血流量比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,2组股静脉血流速和股静脉血流量均升高,且中医组升高幅度大于对照组(P<0.05),见表3。

3 讨论

脊柱骨折多发生于下胸段和上腰段,占骨折发生率的5%~6%,以老年人群和青壮年男性较为多见,临床表现为活动受限、局部疼痛等[3-4]。临床上通常采取手术治疗脊柱骨折,疗效确切,但由于手术损伤、术后活动减少等综合因素作用易引发各种并发症,影响患者康复。中医骨伤科学历史悠久,源远流长,独特的理论体系为脊柱骨折的临床护理优化提供了实践基础。

本研究通过对脊柱骨折患者实施中医综合护理,发现中医组术后第3天和术后1周疼痛评分均低于对照组(P<0.05),表明中医综合护理有利于缓解脊柱骨折术后患者疼痛,与王莉等[5]的研究有相同之处。术后疼痛是引起患者不适的主要因素之一,若不及时处理可能会导致患者血压升高、失眠等,继而影响患者康复。常规护理多以转移注意力等辅助方式缓解患者疼痛,效果有限。中医综合护理中的中药热敷具有热力和药力的双重作用,可加快局部血液流速,改善区域新陈代谢,促进炎症水肿吸收,同时药力可经皮肤直达病所,发挥活血散瘀、消肿止痛的功效。此外,热力可扩张毛孔,能使药力更快地到达疼痛部位。《理淪骈文》记载,“切于皮肤,彻于内理,摄于吸气,融于津液”,较好地解释了中药热敷的作用过程。覃勤等[6]认为,中药热敷神经病理性疼痛模型大鼠双侧足少阳胆经循行部位,不仅可以达到消炎止痛的目的,还可以促进损伤神经修复,说明中药热敷具有较好的止痛效果。

本研究结果显示,中医组排便情况优于对照组,便秘发生率低于对照组(P<0.05),说明中医综合护理有助于促进脊柱骨折手术患者排便,降低便秘发生率。便秘的发生与大肠传导失司有关。本次穴位贴敷所选中药具有健脾助运、润肠通便的功效,比如枳实可破气消积,当归补血兼润肠通便,大黄可泻下逐瘀、促进肠道蠕动等;所选穴位足三里可通便,天枢可散结通滞、调理肠道气机,神阙为阴脉之海,可和胃理肠,大肠俞可理气降逆。将中药制成药膏贴敷于穴位上,可发挥药物和腧穴的双重作用,从而有效改善大肠传导功能,促进排便。《医学源流论》言:“用膏贴之,闭塞其气,使药性从毛孔而入。其腠理通经贯络……较之服药尤有力,此至妙之法也”,不仅解释了贴敷的作用机制,亦肯定了疗效。郭玲等[7]以穴位贴敷和中医定向透药为切入点,发现该方法有利于促进胃肠蠕动,改善脊柱骨折术后患者便秘的情况。梅求安等[8]报道亦指出穴位贴敷在改善患者肠道功能方面具有积极作用。

脊柱骨折术后患者久卧床,加之术中手术器械损伤脉络,导致血流减慢,血液瘀滞于下肢,继而出现肢体胀痛,形成下肢深静脉血栓,即中医中的“股肿”“肿胀”。本研究结果显示,2组患者下肢深静脉血栓发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05),但杨加红[9]、程芳等[10]研究表明穴位按摩可降低下肢深静脉血栓发生率,可能与本次研究样本量较少有关。

本研究中,护理后中医组股静脉血流速和股静脉血流量优于对照组(P<0.05),与蒋峰等[11]的研究一致。穴位按摩可加快局部血液循环,改善区域血流灌注量。穴位按摩早在《黄帝内经》中就有较为详细的记载,距今已有数千年的历史,凭借着安全高效等特点已获得了广大患者的认可。对脊柱骨折手术患者实施穴位按摩,有利于激发肌肉泵作用,增加患者下肢主动被动运动,从而促进下肢血液循环,降低深静脉血栓发生风险。与艾灸护理比较,穴位按摩更简单;与早期活动和功能锻炼等基本预防比较,穴位按摩疗效更确切;与逐级加压弹力袜比较,穴位按摩有效避免了局部皮肤受压导致的皮肤损伤;与足底静脉泵比较,穴位按摩适用范围相对较广。

此外,本研究中还采取中医情志调摄、膳食指导等护理方式,多角度改善患者的身心状态,有利于患者早日康复。

综上所述,中医综合护理有利于缓解脊柱骨折患者术后疼痛,促进患者排便,加快股静脉血液循环,同时操作简单、安全性高、成本低,值得大力推广。

参考文献

[1] ZHAO Z J,TIAN Q F,ZHANG B Y.Effects of rehabilitation nursing care on deep vein thrombosis of the lower limbs following spinal fractures[J].Am J Transl Res,2021,13(3):1877-1883.

[2] COMPAGNON R,FERRERO E,LEROUX J,et al.Epidemiology of spinal fractures in children:cross-sectional study[J].Orthop Traumatol Surg Res,2020,106(7):1245-1249.

[3] 刘艳,蒋丽华.快速康复外科护理模式在脊柱骨折患者微创手术治疗中的护理效果及其对患者疼痛程度、预后的影响[J].实用心脑肺血管病杂志,2020,28(增刊1):194-196.

[4] QAYUM M,MALIK A,NAWAZ G,et al.EP.FRI.36 Clinical outcomes for surgical management of unstable spinal fractures in polytrauma patients:a systematic review[J].Brit J Surg,2021,108(Supple 7):489-492.

[5] 王莉,徐萍,王书云,等.中药封包热敷干预联合腰背功能锻炼护理在腰椎间盘突出症手术患者中的应用[J].四川中医,2020,38(9):207-210.

[6] 覃勤,夏天,李月发,等.枢经热疗对神经病理性疼痛模型大鼠的镇痛作用及机制[J].中国组织工程研究,2022,26(26):4199-4204.

[7] 郭玲,陈晓芳,田春燕,等.基于子午流注理论穴位贴敷联合中医定向透药治疗脊柱骨折术后便秘的疗效分析[J].实用临床医药杂志,2021,25(12):83-85,89.

[8] 梅求安,周仲瑜,王刚,等.皮内针联合穴位贴敷对脊柱骨折后便秘病人疗效、排便相关指标及PAC-QOL评分的影响[J].安徽医药,2021,25(7):1308-1311.

[9] 杨加红.间歇式充气加压配合穴位按摩预防低位直肠癌根治术后下肢深静脉血栓形成的效果观察[J].当代护士,2019,26(8):61-62.

[10] 程芳,张丽芳.强化早期肢体锻炼联合穴位按摩对妇科术后深静脉血栓的防治效果[J].光明中医,2019,34(14):2245-2248.

[11] 蒋峰,梁小琴,金爽,等.子午流注循经拍打操联合穴位按摩预防髋关节置换术后深静脉血栓形成的效果观察[J].中西医结合护理(中英文),2020,6(6):50-53.

(编辑:徐亚丽)