数字经济对温州地区碳排放的影响研究

【摘 "要】论文基于2013-2022年温州市时间序列数据,深入分析数字经济发展对降低碳排放强度的影响,并探讨产业结构升级在其中的中介作用。结果表明,数字经济发展能够显著抑制温州地区的碳排放,且该结论在多种稳健性检验下依然成立。进一步分析揭示,数字经济通过推动产业结构升级,间接促进碳排放强度的降低。基于此,论文提出相关对策建议。

【关键词】数字经济;碳排放;产业结构升级

【中图分类号】F49;X321 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【文献标志码】A " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 【文章编号】1673-1069(2024)09-0033-03

1 引言

在全球经济转型中,数字经济融合尖端技术,为碳减排提供新方案。国家“十四五”规划明确了打造数字经济新优势、促进数字技术与实体经济深度融合的战略方向,高度重视碳达峰、碳中和目标的实现,彰显国家对于绿色发展、生态文明建设的高度重视。在此背景下,探讨数字经济如何有效助力温州地区实现碳排放的精准控制,不仅是积极贯彻国家绿色发展战略的体现,也是温州城市可持续发展、打造生态文明高地的内在需求。

然而,要解答数字经济如何作用于温州碳排放控制的问题,以及产业结构优化对其效能的影响,需深入剖析数字经济与碳排放之间的内在逻辑联系,明确数字经济的具体减碳机制。在当前的关键阶段,这一问题的研究对于温州实现经济发展与环境保护的双赢目标具有重要意义。

2 文献综述

近年来,不少学者深入探讨数字经济与碳排放的关系。研究表明,数字经济通过模糊产业界限、优化资源配置[1]、高效整合产业链信息[2]、提升生产效率与转变经营模式[3],促进碳排放的减少。在实证分析上,杨刚强等[4]构建内生增长模型,揭示技术多样化促进碳减排的机制,并指出区域差异的影响。田晖等[5]基于省级数据,指出产业数字化的发展能够显著促进碳生产力的提升,且在中、西部和数字技术水平低的地区提升作用更强。郭丰等[6]则利用城市数据,证实数字经济的减碳作用,并强调绿色技术创新的核心机制。

现有文献主要从产业融合、生产效率提升、绿色创新等维度探讨数字经济对碳排放的影响,展现数字经济在推动经济绿色低碳转型中的作用。然而,尽管部分文献提到区域差异对碳减排效果的影响,但整体上对特定区域的剖析尚显不足,难以精准反映数字经济在不同地域环境下的作用效果。温州作为民营经济的典范,具有鲜明的产业特色与活力。深入剖析数字经济在温州的减碳机制与成效,对温州及类似地区绿色低碳发展具有重要意义。

3 理论机制与研究假设

3.1 直接传导机制

数字经济主要通过提高能源利用效率、促进新能源产业发展及创新碳减排机制等途径,深刻影响并重塑着城市碳排放格局。首先,数字经济可以显著提升能源使用的效率和精细化水平。在工业生产领域,借助数字化管理系统,企业可以实现对生产流程的精准监控与优化,大幅削减能源损耗与无效排放,从根本上推动绿色低碳生产模式的形成。其次,数字经济作为新能源发展的强劲引擎,能够推动风能、太阳能等清洁能源的开发,促进对传统能源的替代。最后,数字经济通过催生碳交易市场和绿色金融等新兴领域,能够提供更多碳减排的经济激励和金融工具。基于此,本文提出相应假设:

假设H1:数字经济发展能够有效促进碳减排。

3.2 间接传导机制

数字经济作为新型经济形态,其核心在于信息技术和数据资源的广泛应用与深度融合。这种融合极大地推动了第三产业特别是信息技术服务、金融服务、文化创意等领域的快速发展。在这一进程中,产业结构逐步由高能耗、高排放模式向低能耗、低排放的绿色模式转变,从源头上削减碳排放,为城市实现低碳可持续发展夯实基础。基于此,本文提出相应假设:

假设H2:数字经济能够通过产业结构升级促进碳减排。

4 研究设计

为检验前文提出的假设,本文基于温州市2013-2022年的时间序列数据,通过建立基准回归模型和中介效应模型实证检验数字经济对温州市碳排放的实际影响。考虑数据不同纲量问题,本文对所有变量进行对数化处理。

4.1 模型设定

4.1.1 基准回归模型

为检验假设H1,本文构建基准回归模型:

CEt=α0+α1digt+∑αncontrolst+εt " " " " " "(1)

式中,CE为温州地区历年碳排放量;dig为数字经济水平;t为年份;α0为常数项;α1为回归系数;controls为一系列控制变量,包括人口密度(den)、人力资本水平(hp)及贸易开放度(open);αn为控制变量的回归系数(n=2,3,4);εt为残差项。

4.1.2 中介效应模型

为检验假设H2,本文基于模型(1),构建数字经济影响产业结构升级的模型(2),及数字经济与产业结构升级共同影响碳排放的模型(3)。

模型设定如下:

TGt=β0+β1digt+∑βncontrolst+εt " " " (2)

CEt=γ0+γ1digt+γ2TGt+∑γmcontrolst+εt " "(3)

式中,TG为产业结构升级;β0、γ0为常数项;β1、γ1、γ2为回归系数;βn、γm为控制变量的回归系数(n=2,3,4;m=3,4,5)。

4.2 变量选取与测度

①被解释变量:碳排放总量。依据吴建新等[7]的划分方法,城市碳排放被细化为直接(煤气、液化石油气、天然气)与间接(电能、热能)能源消耗两部分。其中,直接能耗的碳排放通过IPCC2006的转化因子计算;电能排放则依据区域电网基准排放因子与城市电能消耗量计算;热能消耗产生的碳排放量先换算为原煤数量,再经标准煤系数折算,加总得到温州市碳排放总量。

②解释变量:数字经济水平。本文借鉴赵涛等[8]应用的综合指标法,从数字金融与互联网发展两方面衡量温州市数字经济发展水平。其中,数字金融采用北京大学发布的数字普惠金融指数衡量;互联网发展则参考黄群慧等[9]的方法,通过互联网普及率、计算机和软件从业人员占比、人均电信业务总量和移动电话普及率4个关键指标评估。

③中介变量:产业结构升级。产业结构升级是指产业结构从低级形态向高级形态转变的过程。在这个过程中,第三产业的比重会逐渐上升,成为主导产业。基于此,本文以第三产业产值与GDP的比值作为衡量产业结构升级的指标,即TGt=TIt/GDP。式中,TG表示产业结构升级,TI表示温州市第三产业产值。

④控制变量。为提高数字经济对碳排放影响估计结果的可靠性,本文选取如下控制变量:人口密度(den),以年末常住人口与行政区域面积的比值表示;人力资本水平(hp),采用在校大学生人数占温州市常住人口的比重表示;贸易开放度(open),以进出口贸易总额占GDP的比重表示。

4.3 数据来源与描述性统计

为探究温州市数字经济对碳排放的影响,本文将2013-2022年作为研究时段。数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《温州统计年鉴》《温州市国民经济和社会发展统计公报》等,个别缺失值采用插值法填补。

表1呈现了各变量的描述性统计结果。可以看出,在2013-2022年,温州市的碳排放量最高达到1 166.861万吨,最低为898.178万吨,标准差为89.417万吨,表明碳排放量的年度差异显著,波动较大。

5 实证结果分析

5.1 基准回归结果分析

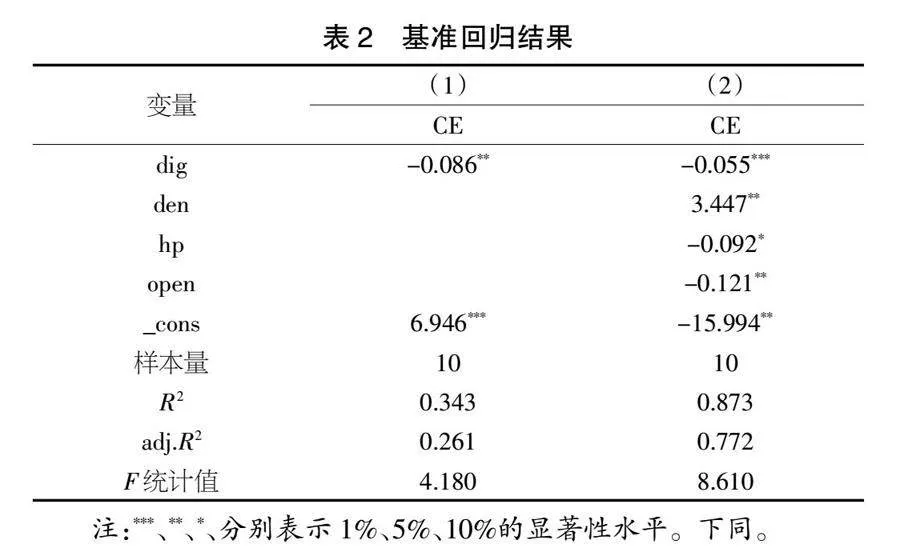

数字经济影响碳排放的回归结果如表2所示。其中,第(1)列、第(2)列分别为未加入控制变量和加入控制变量的回归结果。结果显示,无论是否加入控制变量,数字经济的系数均显著为负,即数字经济发展能有效减少温州市碳排放。因此,假设H1得到验证。从控制变量来看,温州市人口密度的提升增加了二氧化碳排放量,加剧了环境压力。但人力资本水平和贸易开放度的提升,能有效抑制碳排放,表明教育水平提升与国际化合作对于促进绿色低碳发展具有积极作用。

5.2 作用机制分析

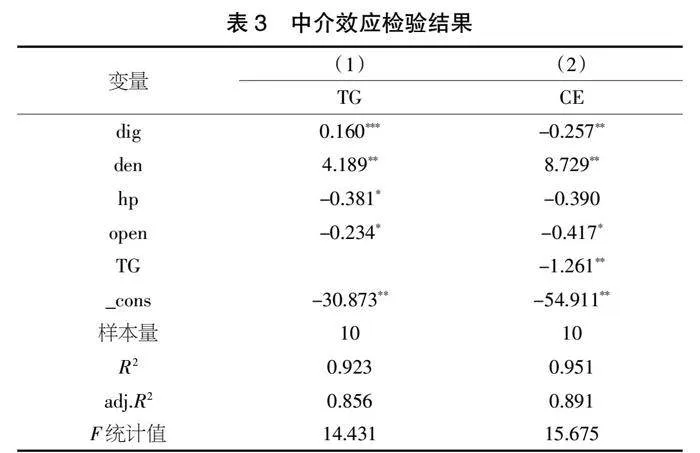

为检验温州市数字经济发展是否通过产业结构升级影响城市碳排放水平,本文利用逐步回归法进行实证分析,结果如表3所示。

由表3可知,列(1)的基准回归结果揭示了数字经济发展对温州市产业结构升级的正面推动作用,每单位增量促进产业结构水平提升0.16个单位。列(2)中,当以产业结构升级作为中介变量,发现数字经济每增加1个单位,直接减碳0.257个单位,并通过产业结构升级间接减碳0.202个单位(即-1.261×0.160)。其中,直接效应占56%,间接效应占44%。验证了产业结构升级在数字经济减碳效应中的关键作用。因此,假设H2得到验证。

5.3 稳健性检验

本文通过将数字经济水平滞后一期处理以及将碳排放总量替换为单位碳排放量的方法,重新回归进行稳健性检验,发现数字经济对碳减排均有显著的促进作用,进一步验证了前述分析的稳健性(见表4)。

6 结论与建议

6.1 研究结论

本文基于2013-2022年温州市时间序列数据,实证分析数字经济对碳排放强度的多维影响,主要结论如下:第一,数字经济的发展能显著降低温州市碳排放强度,在经过变量滞后、变量替换等一系列稳健性检验后结论依然成立;第二,基于产业结构视角,数字经济对温州市碳排放强度的影响存在以产业结构升级为中介的影响路径,且这种中介效应较为显著;第三,除数字经济的直接贡献外,提升人力资本水平和扩大贸易开放也能助力碳减排,进一步加速温州市低碳发展。

6.2 对策建议

根据上述研究结果,本文提出以下建议:第一,深化数字经济发展,强化减排效应,加速5G、大数据、云计算等信息基础设施建设,促进其与传统产业融合,优化减排机制,培育数字金融、数字贸易等新业态;第二,优化产业结构,推动制造业向高端智能绿色转型,实施传统产业绿色化改造,发展新能源等绿色低碳产业;第三,提升人力资本水平与创新能力,加大人才培养与引进力度,强化产学研合作,营造良好创新环境;第四,扩大贸易开放,深化国际经贸合作,优化贸易结构,共同推进国际贸易绿色低碳发展。

【参考文献】

【1】闫华飞,牛兰兰,肖静.TOE框架下地区碳减排的组态路径研究[J].管理学刊,2023,36(3):35-48.

【2】王敏,齐潇,李萌.数字经济发展、资本配置与区域碳减排[J].财经科学,2024(3):103-117.

【3】张自然,何竞.数字经济发展对城市碳排放的影响——基于国家大数据综合试验区的准实验[J].经济问题探索,2024(6):153-174.

【4】杨刚强,王海森,范恒山,等.数字经济的碳减排效应:理论分析与经验证据[J].中国工业经济,2023(5):80-98.

【5】田晖,程新如,秦佳奇.产业数字化对碳生产力的影响研究[J].工业技术经济,2024,43(7):42-50.

【6】郭丰,杨上广,任毅.数字经济、绿色技术创新与碳排放——来自中国城市层面的经验证据[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(3):45-60.

【7】吴建新,郭智勇.基于连续性动态分布方法的中国碳排放收敛分析[J].统计研究,2016,33(1):54-60.

【8】赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

【9】黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.