河南北部地区锣鼓乐中的多声思维探究

摘 要:说起中国传统的打击乐,人们会联想到大鼓、锣等乐器。在花灯节庆等各种民俗活动中,常常能看到锣鼓队的身影。锣鼓队的表演气氛通常非常喜庆、热闹,深受百姓的喜爱。研究和分析小咚鼓、中州大鼓等河南北部地区的锣鼓乐种类,对其中的乐队编制、音色安排、节奏设计等方面进行综合考量,展示民间锣鼓乐中独有的多声部思维,试图在民间打击乐中寻找新的生命力和丰富的表现力,为中国传统打击乐的创作和传承提供相关思考。

关键词:传统打击乐;河南;锣鼓乐;多声思维

民间多声是在民间音乐中自然形成的多声织体,其与西方专业音乐创作中具有严格规范的作曲技术理论体系相比,随机性、灵活性强,便于演奏(唱)者的即兴发挥,并且还在某种意义上与现代音乐中的某些观念不谋而合。在河南北部地区,锣鼓乐在民间尤其是农村地区蓬勃发展,其中中州大鼓已成为国家级非物质文化遗产,而原武盘鼓、小咚鼓、司马懿得胜鼓等河南北部地区的锣鼓乐种则入围河南省非物质文化遗产。河南北部地区的锣鼓乐多以群体合奏表演为主,少则三四人,多则十几人,甚至可以发展为上百人的大型锣鼓队。另外,锣鼓队的编制以鼓、锣、镲为主要乐器,这是完全由打击乐器组合而成的清锣鼓乐队。

一、乐队编制的音色特点

以河南新乡的中州大鼓为例,编制较为自由,根据鼓乐运用场景的不同可采用灵活自由的编制。如在平常的练习中,大鼓8面左右,铙2—3副,大镲1副即可。而若是节庆等较大规模的庆典,则会使用较大的编制设计。除了有大鼓25—40面,铙10—15副,配音镲10—16副之外,还有舞镲、开道锣等[1]。

中州大鼓的鼓点节奏,按照一种习惯的速度、固定的顺序连续演奏,强弱变化较多。在演奏过程中,鼓与铙、镲的节奏各不相同,鼓的节奏缓慢、结实有力,多打在强拍子上,而铙、镲的节奏急促而密集,富于变化,多打在弱拍子上。这种独特的节奏组合,使中州大鼓的演奏既有力量感,又不失灵活性。它明快、富有朝气的节奏和独特的艺术造型,体现了中国农民热情奔放、粗犷豪爽的精神风貌。其中每种鼓的音色各不相同,击打不同的部位也能产生不同音色。如敲打大鼓鼓面的中心部位,由于鼓面张力大,敲打时会发出相对低沉的声音,力度较强。而敲打大鼓的边缘部分,由于鼓面张力较小,会发出略尖锐清脆的音色。除了敲打位置不同之外,敲击的手法也影响音色。如闷击、摇击、压击等,均能产生不一样的音响色彩。演奏者们通过巧妙地运用这些不同位置的音色变化,可以演绎出丰富多样的音乐效果,使中州大鼓的音乐表现力得到极大的提升。

再如原武盘鼓,又名原阳盘鼓,一般使用5种乐器进行演奏,即盘鼓、铜锣、大镲、小镲和铙。原武盘鼓分鼓面直径2.5米、1.2米和0.53米三种。每种直径的盘鼓音色不相同,有类似西洋乐器定音鼓的效果。大镲又名钹,俗称“大帽镲”或“帽儿镲”。鼓和镲一般按二比一组合,叫鼓二镲一[2]。敲击时镲鼓交织,鼓点平稳,或密或疏,镲声穿插其间,或分或合。大镲音色洪亮、悠长,具有一种磅礴的气势,能够在音乐中起到引领和烘托的作用。而小镲音色清脆、明亮,如同银铃一般悦耳动听,能够为音乐增添一种灵动和活泼的气息。

在小咚鼓演奏中,常采用10面鼓、10副镲、3面二锣的组合形式[3]。从小咚鼓的锣鼓谱上可以看出,民间艺人使用状声字来记谱,鼓谱多达15种。有些是独奏音色,有些是合奏齐奏时的音色组合,有些则是敲击乐器不同位置发出的声音。这些乐器在演奏中各有特点,相互呼应,形成了独特的音响效果。小鼓是小咚鼓的核心乐器,鼓身较小,鼓面紧绷,演奏时发出清脆响亮的声音。在演奏中,小鼓通常作为领奏乐器,引领整个乐队的节奏和旋律。其次是二锣,它是一种较大的铜制打击乐器,演奏时发出深沉而洪亮的声音,它的节奏和强弱变化直接影响着整个乐队的演奏效果。除了这些主要乐器,在演奏中还会用到一些其他的乐器附件,如小马锣、镲、铃等。这些乐器虽然不是主角,但在演奏中同样发挥着重要的作用,为整个乐队增添了丰富的音响层次和表现力。

在以上锣鼓乐中,由于使用的乐器略有不同,音响色彩有所区别。其中鼓声是重要的分别,由于鼓的制作工艺和材质不同,鼓面和鼓边张力不同,因此音色上略有差别,比如中州大鼓中带有拉簧,击打起来会有一种金属的声音。此外,击打方式也略有不同,比如小咚鼓和盘鼓的击打方式以直击为主,远没有中州大鼓丰富,音色相对较少。除鼓以外,镲、铙、锣等金属打击乐器,音色相差不大。

二、节奏设计中的齐奏

河南地区的锣鼓乐多为各种打击乐器齐奏的方式,用强弱来制造击打规律。杨荫浏提出了锣鼓乐的节奏构成以三、五、七数式为主,张伯瑜对中国锣鼓乐节奏的强弱和律动进行了分析。这些数式不仅构成了锣鼓乐的基本节奏型,还体现了其独特的艺术风格。其中,三数式节奏明快,常用于表现欢快的场景;五数式节奏沉稳有力,适用于表现庄重的场合;七数式节奏则更为复杂多变,能够表现出更加丰富的情感。上文提到的中州大鼓,鼓点多采用五数式、七数式的齐奏方式,鼓谱的节奏变化不是很丰富,但可以通过速度、强弱以及舞蹈队形的变化达到一种集粗放与细腻、器乐演奏与舞蹈表演为一体的独特的艺术效果,给人以强大的视觉冲击力和听觉震撼力。除此之外,原阳盘鼓、司马懿得胜鼓等发源于军中鼓乐,为了鼓舞士气,大鼓和大镲在大量段落中都使用了齐奏,以壮声势。还有武陟的盘鼓、洛阳的曹屯排鼓等,每一种乐器几乎都采用齐奏形式。

在锣鼓乐中,齐奏不仅要求乐器之间的音色协调,更要求演奏者之间的默契配合。这种演奏方式能够最大限度地发挥出乐器的音色特点,使音乐更加丰满、立体。同时,齐奏还能够营造出一种震撼人心的音乐效果,使听众在音乐的海洋中感受到无尽的激情和力量。鼓作为锣鼓乐中最为重要的乐器之一,其音色独特、响亮,因演奏方式的不同可给人颗粒感、冲击感、力量感。而盘鼓、大鼓这类中国鼓音色更为特殊,能够在众多乐器中脱颖而出,成为音乐的灵魂。在齐奏中,大镲和小镲的音色相互呼应、衬托,共同为音乐营造出一种丰富多彩的音响效果,使音乐更加丰满、立体。同时,更多乐器的齐奏能够营造出一种震撼人心的声响效果,使听众在音乐的海洋中感受到无尽的激情和力量。锣鼓乐中的齐奏是一种重要的演奏方式,它通过乐器之间的和谐共鸣和演奏者之间的默契配合,展现出了锣鼓乐独特的音色魅力和表现力。

如原阳盘鼓迎送仪式中的一段,旗手率先跳转腾挪,挥动旗帜。随后一阵密集而活跃的鼓点,结合小镲齐奏,表现出欢腾的场景:

三、节奏设计中的多声思维

河南北部地区锣鼓乐的大量齐奏形式决定了这些艺术形式是非常简单质朴的,体现了锣鼓乐中强烈的民间色彩和粗犷的原始风格。但这些节奏的组合又是复杂多样的,蕴含了丰富多彩的变化。这些锣鼓乐蕴含的多声思维虽然与西方复调技术有一定的相似之处,但是在表达方式上却有所不同。这些技术的产生都源自民间,源自人民群众的长期音乐实践。虽然技法不算高深,但仍然体现了劳动人民的创造力。张伯瑜在《中国锣鼓乐的节奏构成》一文中对锣鼓乐节奏时值、力度建立的四维空间等内容进行了分析,明确了民间锣鼓乐具有层次上的复调多声思维。“中国锣鼓乐的节奏数式,抛弃了随旋律展开的基础,抛弃了节拍的规则范畴,而以不同的击数的并列组合为自己音乐思维的内在机制。在这种组合中,数式以它的停顿感形成了它的相对独立性和完形性。”[4]

这在中州大鼓中更为明显,中州大鼓无论是编制还是演奏技术都相对较为复杂,在时值和力度上均可以构成不同的层次。大鼓可以展示最基本的结构和结构组合特点,如“× × ×× ×× ×× ×”,所有的乐器均围绕基本组合进行变化。和西方复调音乐一样,锣鼓乐也存在模仿和对比。如鼓奏完“×× ×”后,镲马上模仿演奏相同的节奏型。固定节奏在中州大鼓中也有所体现。与西方固定低音相比,锣鼓乐中的固定节奏不仅增强了作品的稳定性,还为其带来了更多的变化和层次,使作品具有更加丰富的变化和表现力。这种复调因素是在民间音乐中自然生成的,技法并不高深,旨在通过简洁、质朴的手段表现出生动而富有表现力的音乐效果。在力度上,通过强弱的对比,更好地展示出不同打击乐器的变化。

除了模仿之外,锣鼓乐往往还体现出一种支声复调特点,尤其是装饰性分支。装饰性的分支在旋律上的特点是通过添加经过音、辅助音、换音、倚音等,对一条主要旋律进行装饰,再将装饰后的同一旋律的不同变体纵向叠加在一起形成多声。通常采用上繁下简、上简下繁的方式相互配合,表现出时分时合的特点。在锣鼓乐中,除去旋律的因素,鼓和镲、锣等金属打击乐器呈现出繁简相对的演奏效果,通常是通过击打较快的鼓节奏对较为稳定的镲节奏进行装饰,然后纵向结合。击打鼓面可产生较为圆润深沉的音色,而击打鼓边可产生清脆活跃的音响,与镲结合后,产生了非常有趣的装饰效果。

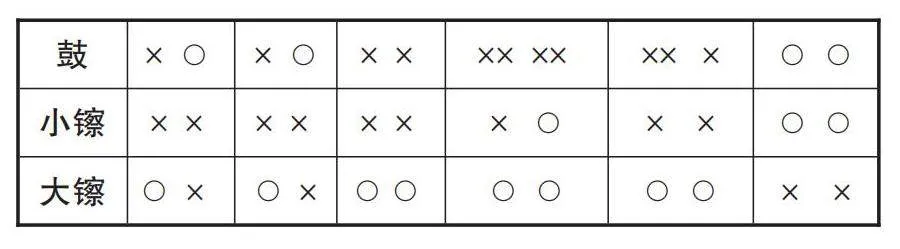

如中州大鼓“小忽雷炮”中的一段,小镲持续演奏均分的节奏并循环,而大鼓与小镲同起同落,在强拍位置常常产生齐奏的效果。大镲则穿插其中,与鼓形成呼应。其对应关系如下:

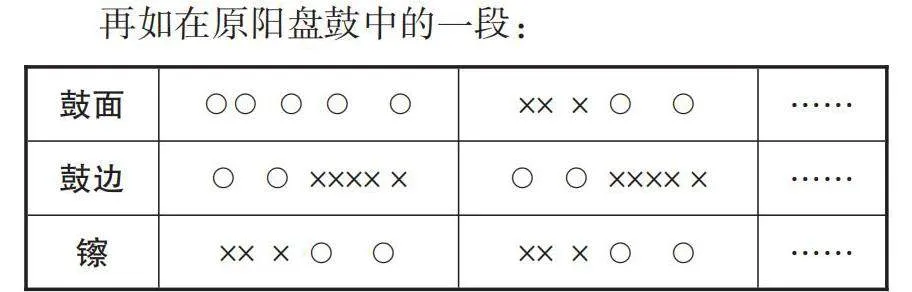

再如在原阳盘鼓中的一段:

在观赏这类鼓乐作品时,不能采用常规的音乐思维。锣鼓乐的鼓谱形态并不具有规整的节拍形式,没有关于节拍和小节线的概念。鼓谱中虽然有大量的类似四二拍、四四拍的节拍,但这些节拍常被各种各样的单拍子,也就是四一拍和三拍隔断。就整体节拍形态而言,锣鼓乐中使用的是一种混合拍子。就句法来说,各句之间长短不一,双句重复后又夹杂单句。句数多少不一,非常自由。但这不代表作品是杂乱无章且毫无韵律的,相反,在多达几十甚至上百人的编制中,通过节奏型的重复、停顿、敲击强弱的对比等方式,演奏者团队中形成了一种强大的心理投射,达到合作演奏的良好效果。

四、锣鼓乐中多声思维的重要性

锣鼓乐作为中国传统音乐文化的重要组成部分,以其独特的音色和节奏感,在民间音乐中占据着举足轻重的地位。在锣鼓乐中,多声思维主要体现在不同打击乐器之间的配合与呼应上。传统的锣鼓乐仍然以声势浩大或热烈活泼的齐奏为主。除了简单的节奏组合,其中也贯穿了多种声部、多种音色的交织、模仿、对比等,形成了极具特色的多声结构。在河南北部的锣鼓乐中,除了锣鼓之外,往往还伴随着呐喊、口号、舞蹈、变换走位等形式,观赏性十足。

锣鼓乐中的多声思维并不是刻意创造出来的,而是经过长期的实践活动自发形成的。以齐奏为原型,不断变化拓展,丰富了锣鼓乐的音乐语言,使表演更加丰富多彩、富有层次感。这种多声思维,不仅丰富了锣鼓乐的表现力,还提高了其艺术价值,为中国传统打击乐带来了深刻的启示和变化。在现代社会中,传统锣鼓乐的创作面临着新的机遇与挑战。一方面要深入挖掘和整理传统曲目,传承和弘扬中华优秀传统文化;另一方面,要结合现代音乐理念和技术手段,大胆地创新与尝试。例如,潮州大锣鼓《抗战颂歌》将传统地方艺术与爱国题材相结合,从“四处烽烟起,九州祸害延”到“民族齐振兴,和平倍珍爱”,四个乐段的锣鼓声将红军战士的英勇善战和爱国精神展现得淋漓尽致。此外,潮州大锣鼓《欢庆》《走进新时代》等作品都是以传统锣鼓乐为基础,结合现代音乐创作技法,以现代生活为背景的具有时代感和现实意义的曲目,展现出传统锣鼓乐在现代社会中的价值。

总的来说,河南北部地区锣鼓乐是一种宝贵的音乐文化遗产,应该得到珍视与传承。通过研究和分析这些锣鼓乐种类、节奏特点、音响特点,在继承传统的基础上,积极探索和创新,挖掘打击乐的更多可能性,更好地理解中国打击乐的独特魅力,为打击乐的创作和传承提供新的思路和方向,同时为其他类型的音乐创作提供灵感和启示。

参考文献:

[1]赵书峰.浅谈中州大鼓的艺术特色[J].焦作大学学报,2007(1):51-52.

[2]原阳盘鼓[EB/OL].(2019-02-22)[2024-07-22].https://www.yuanyang.gov.cn/contents/28/10476.html.

[3]赵君.论河南新乡小咚鼓与火神会之间的依存关系(上)[J].中央音乐学院学报,2008(3):47-56.

[4]张伯瑜.中国锣鼓乐的节奏构成[J].中央音乐学院学报,1991(3):38-44,23.

作者单位:

河南科技学院