雕塑中的色彩运用研究

摘 要:色彩是雕塑艺术的重要组成部分。色彩运用是雕塑创作的关键步骤,对于作品的形体塑造和情感表达具有不可替代的作用。在创作过程中,雕塑家必须摆脱只关注结构、空间、材料、肌理等的惯性思维,将色彩放到突出位置。理解色彩的唯一性,重视色彩运用并积极探索其丰富多样的表现方法,发挥色彩的塑形表情功能,能够有效提升雕塑作品的视觉感染力。

关键词:色彩;雕塑;艺术作品;创作

色彩是形成雕塑作品的语言要素之一,能够有效反映雕塑家的思想观念、提升雕塑作品的视觉效果,使作品更具完整性。需要注意的是,一些雕塑家对色彩不够重视,容易忽略色彩不可替代的特殊作用。当代雕塑家常将色彩看作对雕塑的补充,没有将其纳入最初的整体构思中,色彩往往到创作的最后一步才被考虑到,并且还仅仅是为了作品的“完整性”而存在[1]。雕塑创作不能只关注“形”与“象”的完整性,而应当将色彩运用融入作品的主题表现与情感表达,努力使色彩成为雕塑作品不可分割的组成部分。

一、雕塑作品的色彩

色彩具有特殊的语言功能,色彩运用是雕塑创作必不可少的表现手法,既能丰富雕塑作品的形体结构与空间层次,拓展作品的表现力,又能强化雕塑作品的情感表达,使观众在欣赏过程中更易产生情感共鸣。利用色彩的冷暖及纯度、明度的高低强弱等对比关系,对作品表面进行处理,可以提升作品的细节感和立体感。例如,在刘政的作品《仲夏夜之梦》(图1)中,雕塑家尝试将绘画语言和雕塑语言有机融合在一起,消解雕塑与绘画两种美术类型的既有边界。在形体塑造完成之后,运用色彩对人物形象进行再塑造。充分介入的色彩,丰富了雕塑的形体细节,进一步丰满了人物形象,充分渲染了夏夜小憩的甜美氛围。

色彩具有表情达意的特殊功能,能触动观众的内心世界。伊顿在《色彩艺术》中强调:“色彩效果不仅应该在视觉上,而且应该在心理上和象征上得到体会和理解。”[2]研究表明,作为一种无须付诸语言的交流形式,色彩具有特殊的视觉张力,能够迅速而有效地传递信息。合理利用色彩的心理效应,可以提升雕塑作品的视觉感染力。《罗丹艺术论》中谈道:“一幅素描或色彩的总体,要表明一种意义,没有这种意义,便一无美处。”[3]在形态不变的情况下,不同的色相及明度、纯度关系能给观众带去不同的情绪影响,形成不同的审美感受。在创作过程中,雕塑家可以根据自己的创作意图,思考目标观众的审美需求,通过特定的色彩处理方法,使作品呈现特定的色彩关系。此过程即色彩运用,涉及对色彩属性的把握、利用以及与展陈环境的相互适应等多种问题。深入研究色彩运用的方式、方法,探索色彩运用与情感表达之间的复杂关联,对提升雕塑作品的视觉感染力具有重要作用。

二、雕塑创作与色彩运用

在雕塑创作中,色彩运用方法主要有两种。一是利用材料原色,即保持雕塑作品所用材料的固有色。通过巧妙利用材料及其肌理的固有色,强化形体结构,表现思想主题,有效凸显作品的材质美,彰显技能、技巧的纯粹性。二是后期表面着色,通过绘、描、喷、洒等手段,在雕塑作品表面赋予特定色彩。这种方法可以使雕塑家最大程度地掌控色彩变化,将表现的主题和传达的情感隐藏其中。

(一)利用材料原色

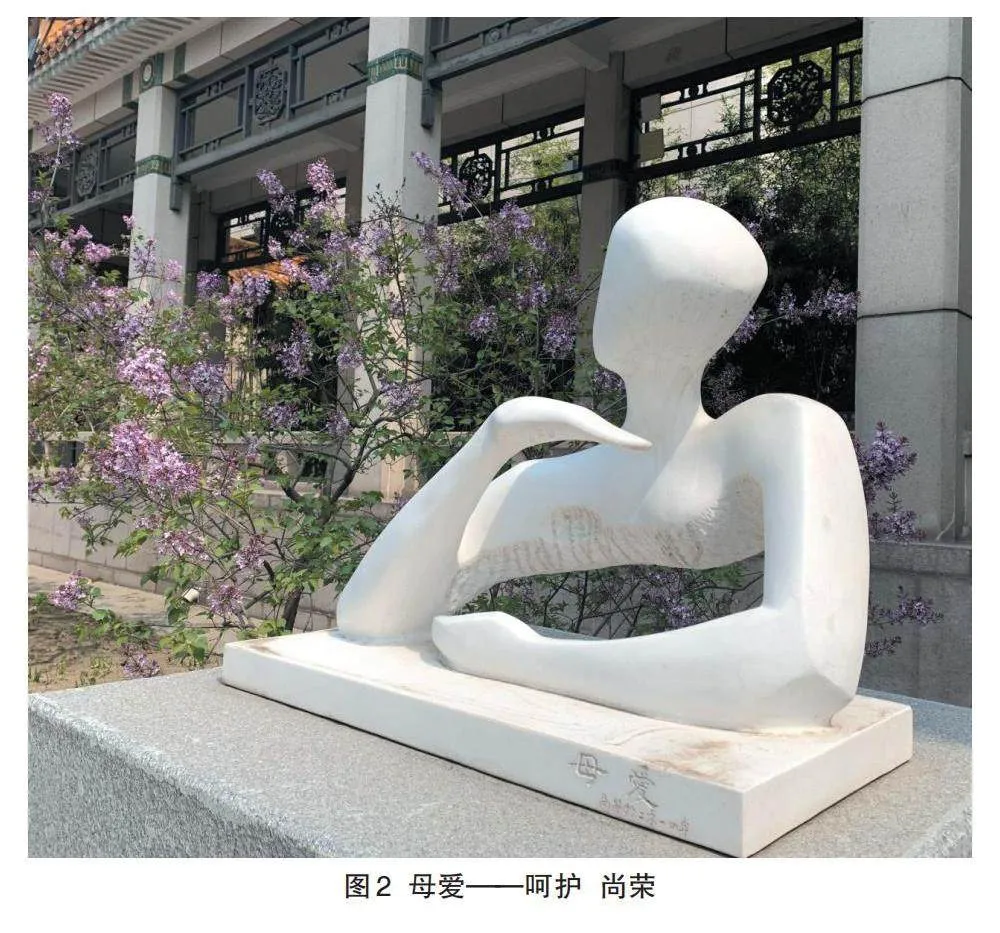

材料的固有色及其可能显现出的特定涵义,对塑造形象、表现主题、营造意象具有极为特殊的作用。材料选择是雕塑创作的首要环节。尚荣的《母爱——呵护》(图2)以简约的造型,塑造出一位正在抚慰孩子的母亲形象。作品中心为镂空形态,化虚为实,其轮廓显现为孩子的形象,造型手法不乏对亨利·摩尔的模仿。巧妙的“留空”手法赋予作品深邃的空间感,激发出观众对母爱无尽的想象。汉白玉单纯的色彩、洁净的质感,无须任何添加,就能契合“母爱”这个纯粹而伟大主题。因为“自然材料都有自己独特质地的美,给人悠远古老的感受”[4]。单纯的白色使作品的主题寓意和情感寄托得到强烈的升华。可以确信,合理运用固有色不会使作品显得单调,反而能使作品在简约中体现出特有的审美品格。因此,在选择材料时,雕塑家应首先考虑怎样利用材料不可替代的自然或天然色彩,思考它们怎样顺应、契合作品需要传达的意义。

再如刘涛的《失乐园》(图3)表现了一群无家可归的鸟儿在伐木工具上略作停歇的景象。雕塑家巧妙利用木材在生长时自然形成的肌理,把未经加工的原木和精细雕刻的伐木工具组合起来。他没有一味地追求视觉真实,刻意选用色彩进行装饰,而采用保留木材原色的方法阐释“保护森林”的主题。色彩处理浑然天成,既保留了木材原始本真的生命美感,又与精雕细刻的伐木工具形成强烈对比,凸显其冰冷无情,以此引发观众对生态保护问题的深思。

就创作而言,雕塑家具有相对自由的选择权。是否利用材料固有的色彩及肌理,是否选择色彩对雕塑作品进行表面装饰,都由雕塑家决定。利用材料的固有色可以最大限度地传达材料本身的美感,既能凸显作品的唯一性,又能彰显雕塑家对材料的创造力。传统玉石类雕塑的“俏色巧雕”原理即是如此。

(二)后期表面着色

所谓表面着色是指雕塑家运用特定技法,将特定色彩附着在作品原有材料的固有色之上,形成表面层。这种处理方法使作品具有强烈的主观用色特征。大量存留至今的中国传统雕塑,尤其是泥塑、木雕类作品即采用后期着色方法。表面着色可以提升作品的表现力,客观上具有保护内部坯体的作用。色彩运用不仅体现为对视觉真实性的刻意模仿,还反映出一个时代对艺术美的普遍追求,承载着雕塑家不可复制的独特情感。

色彩作为雕塑作品情感外化的媒介之一,具有传情达意的显著功能。合理运用色彩,“可以将雕塑艺术提升到新的精神高度上,促使现代雕塑艺术产生无限张力,获得广阔的发展空间”[5]。例如马天羽的《罡》(图4),作品以铜铸法制作,以高温着色方法对表面进行后期改造。就色彩选择而言,不追求鲜艳夺目的强烈对比,转而采用单一的黑、灰色。如此色彩为作品赋予了一种庄重、威严的视觉感受,充分地表现了包拯在小说、戏剧等艺术门类中铁面无私、公正严明的人格性格,彰显了反腐倡廉的创作主题。色彩运用提升了材质的厚重质感,强化了作品的严肃性。

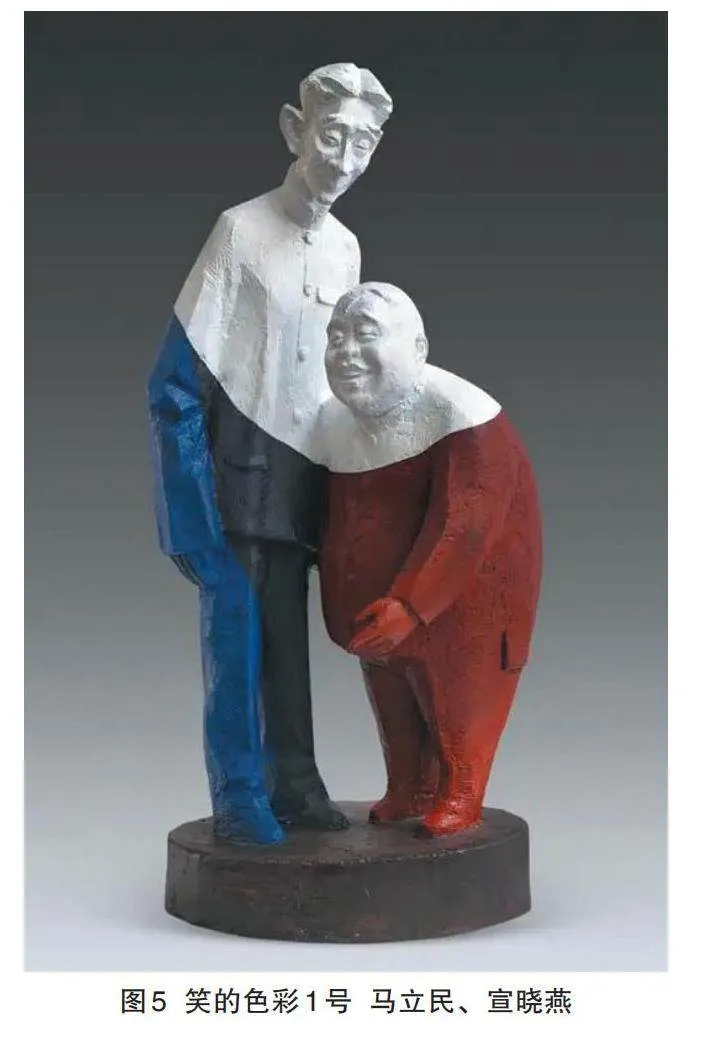

再如马立民、宣晓燕的作品《笑的色彩1号》(图5)塑造了一高一矮、一胖一瘦两个面带笑容的人物形象,主观加入的色彩暗示人物身处舞台,凸显幽默主题。通过将白色色块与红色、蓝色、黑色色块并置,夸张人物造型,强调所塑造的人物在舞台上的角色区分。因为人物的形体特征不同,笑的特点随之得到强化。生活中的笑犹如面具,掩盖着真实的内心。不同的色彩可以暗示不同的笑及其不同含义。此处,雕塑家用色彩衬托笑的特点,以此彰显人物角色性格,引发观众产生联想。

为使艺术表现更具丰富性,雕塑家可以根据作品所承载的主题和所表达的情感,对作品进行色彩再处理。这种充满主观性的色彩处理方法,使雕塑作品可以获得新的视觉张力,使作品的情感表达更自由,能为观众带来更为复杂、新鲜的视觉感受。

三、结语

作为艺术语言之一,色彩如同魔术师的魔法棒,能够为雕塑赋予灵魂。尽管色彩运用常常是雕塑创作过程的后期环节,但其影响力却在着手创作之初即已开始凝结、闪现。色彩运用总是围绕着雕塑创作过程展开,从总体上看,其作用虽然不是决定性的,但却能为雕塑作品的视觉形态呈现提供不可替代的支撑作用。通过合理运用色彩,雕塑家能够直接、精准地传达自己的思想观念和个性情感。就雕塑艺术的语言拓展而言,雕塑家应该重视对色彩运用的探索,力求在揭示主题和传递情感上实现双重突破。

参考文献:

[1]彭博.当代雕塑创作中的色彩[J].文艺研究,2011(6):159-160.

[2]伊顿.色彩艺术[M].杜定宇,译.上海:上海人民美术出版社,1985:8.

[3]罗丹,葛赛尔.罗丹艺术论[M].傅雷,译.北京:中国社会科学出版社,2001:52.

[4]王珊珊.中国当代雕塑中色彩的运用与探究[J].艺海,2018(7):152-153.

[5]霍健.浅析色彩在现代雕塑作品中的作用[J].美术教育研究,2016(13):22-23.

作者简介:

邓新崧,四川轻化工大学美术学院硕士研究生,研究方向为雕塑创作。

梁川,四川轻化工大学美术学院教授,研究方向为美术理论。