文化IP赋能古村落文化遗产

摘 要:近年来,以文化IP构建为核心的改造致力于打造具有影响力的文化符号,能够推动古村落文化遗产的创新发展。分析古村落文化遗产的保护与活化的内涵,在充分阐述文化IP的价值及发展趋势的基础上,以南社古村为例,对目前文化遗产保护中的文化IP设计开发与传播路径进行有效探究,并从提高IP附加价值、延伸形象感知体验、借助数字创新技术三个方面提出建议,以期促进我国古村落文化遗产的可持续发展。

关键词:文化IP;赋能;古村落;文化遗产;南村古社

注:本文系2023年度广东省教育厅科研平台和项目及省教育科学规划课题“科技服务乡村振兴背景下南社古村落沉浸式体验设计研究”(2023ZDZX4065)阶段性成果。

党的十八大以来,国家层面的传统村落保护工程将八千余个传统村落列入保护范围,近五千项省级非遗得到保护、传承和发展。广东古村落文化遗产保护与活化利用工作走在全国前列,但仍存在尚未解决的问题,古村落文化遗产活化的挑战在于实现对古村落文化遗产的精准挖掘和有效传承与传播。

一、古村落文化遗产及文化IP概述

(一)古村落文化遗产的活化与创新

古村落是在地理风貌、人文思想、宗教礼仪、社会习俗及民间艺术等多种因素综合作用下形成的。近年来,古村落文化遗产因其丰富而别具一格的风俗文化和地域风貌成为大众及相关领域学者的讨论热点。多地积极探索以文化创意产业赋能乡村人文和自然资源保护的效用,对古村落文化进行创新性阐释,使古村落文化实现可持续发展。

(二)文化IP的概念与发展

文化IP是指具有文化特色的知识产权,富有创意,具有一定的商业价值。文化IP的价值呈现在多个方面,具有创意性、商业性和影响性。与此同时,文化IP的多元化使它能够在不同的媒介和领域中拓展和延续,但目前只有少数超级文化IP走进大众视野,泛娱乐文化的发展消磨了传统文化IP的文化价值的同时,还阻碍了其发展。因而更重要的是,依托文化IP表达和宣扬特定的文化价值观念和思想,推动文化传承和发展。

二、文化IP赋能南社古村文化遗产

(一)南社古村文化遗产的保护与传承

南社古村坐落于东莞市茶山镇,始建于宋朝,具有鲜明的广府文化特征。南社古村现存祠堂达22间,古民居达200多间。南社的宗祠文化、科举文化及建筑文化尤为突出。

1.南社古村历史文化与地方民俗延续

南社古村留存了祠堂祭祖、拜山等丰富多彩的民俗文化传统,是岭南文化不可或缺的一部分。目前,南社古村通过忠孝文化节将“南社斋醮”打造成新的旅游产品,安排各种演出活动,设宴招待村民和游客,推动各行业的发展。此外,南社古村还保留着泥工仔、木雕、陶塑等传统技艺文化。

2.尚文重教传统风俗与科举人才辈出

南社古村的众多祠堂组建起别具一格的文化宗祠人文景观。历年来,村中英雄豪杰辈出,或金榜题名,或立下汗马功劳。近些年,南社古村发起的“忠孝文化节”等民俗活动,充分挖掘孝德传统文化资源,营造践行孝心、孝德的优秀文化氛围,并借助文旅的深度融合,打造特色文化品牌。

文化遗产是南社古村的宝贵财富。但是从目前来看,南社古村尚未形成系统性的文化传播,依托传统的文化活动很难形成有效推广,古村落文化逐渐被埋没,因而其发展路径仍待进一步的探索,探究如何结合新时代的发展趋势,使南社古村文化遗产走进大众的视野。

(二)文化IP赋能古村落文化遗产的价值探析

赋能通常定义为“赋予特定对象某种能力的过程”。而文化IP赋能则依托于文化创意产业的背景,探究赋予传统文化IP某种能力的过程,强调的是文化IP在不同层级间的价值转化,从而推动文化传播、品牌形象塑造、产业发展等。

随着时代的发展,各地以先保护再活化的方针探寻古村落发展路径,由静态保护向活态传承演变,焕发古村落文化遗产发展新活力,涌现出许多经典有代表的鲜明案例。其中,浙江宁海涨坑村以“功夫”为切入点,打造“功夫涨坑”乡村IP,举办“乡村武林大会”,开发木作手办、盲盒文创等产品,促进了涨坑村的文化传播,提高了当地的经济收益,推动了当地文化遗产的可持续发展。除此以外,四川美术学院与重庆中国三峡博物馆聚焦三峡库区大宁河流域,以“文物IP+在地非遗”为主题,建构了“文物IP+非遗农产品”“文物IP+非遗手工艺”“文物IP+非遗产业”等设计模式,并依托文物IP赋值文化遗产传统图案的创新,探索新质生产力,扩展乡村文化产业的内涵和外延。

由此看来,文化IP能够在古村落文化遗产的创新演变中提供底料和支撑,能够在不同的古村落文化遗产中进行很好的融合发展。从文化IP自身附带的文化内涵、精神价值等纬度介入,能够助推其在品牌市场、产业链中走得更远,从而赋予古村落文化遗产新的生命力。

1.利用文化IP赋予古村落文化遗产新生命力,增强文化自信

在古村落旅游逐渐流行的当下,文创产品设计面临与地域文化元素耦合度不高、与文旅发展潮流不贴切、文创作用发挥不充分等困境。为实现自我突破,要深耕古村落文化遗产资源,丰富设计内涵;紧抓发展潮流创新设计方式;注重特色IP引领,拓宽设计品类。

2.利用文化IP树立特色文化品牌形象,增强城市文化软实力

文化IP是群体文化的精神价值融合,是一种文化符号。需将其内容丰富为群体文化圈层,树立相应的特色文化品牌形象,通过文化IP内容输出为品牌塑造更生动鲜明的个性,使品牌与受众之间的联系更加紧密。打造古村落文化遗产的品牌形象,不仅有利于推广传统文化,还可在很大程度上扩大城市文化的传播范围,从而增加城市文化的软实力。

3.利用文化IP建立完整产业链条,赋能区域经济发展

文化创意产业是21世纪的朝阳产业,文创产业的诞生与发展有着推动经济转型的作用。文创产业的核心是文化IP,将有文化内涵的资源转变为产品,并通过产品和服务的融合,依托产品图案、材料、工艺行业,实现拥有高经济价值的完整产业链,从而完成文化与商业的良性循环,促进区域经济的良好发展。

三、案例实践:文化IP赋能南社古村文化遗产

以文化IP设计为着力点,依托现代化数字技术实现非遗革新,势在必行。与时俱进的数字技术为文化遗产的数字化传播与保护给予支持,而非遗数字化传播依托于文化IP设计,因此对非遗的文化IP设计进行深入剖析和应用至关重要。文章以南社古村文化遗产为研究对象,对文化IP设计开发与传播路径进行深入探究。

(一)提高IP附加价值,激发文化情感共振

将南社古村文化遗产作为文化IP设计的研究对象,通过将武进士谢遇奇和茶山公仔结合并进行视觉化呈现,把文化遗产转换为现代符号,使其以新姿态融入大众生活,促使更多人了解和感知古村文化遗产。

将具有人格化的文化、历史或地域生活碎片作为角色IP性格特点的重要符号,促使“南社武韵”人格化。通过将武进士谢遇奇代表的忠孝文化与茶山公仔进行结合,不仅能够很好地表达出南社古村文化内涵,还能够通过拟人化、故事化、情感化的形式,使人物IP更加具象,使游客产生情感共鸣,对南社古村文化遗产有更深刻的理解。因此,可通过研发吻合南社古村文化遗产调性并兼具独特品位、趣味性的文化IP来拓展传播方式,提高游客认知度和认可度。

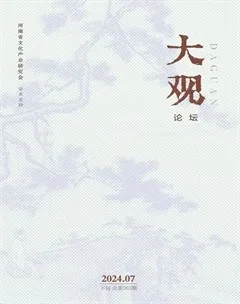

(二)延伸形象感知体验,实现文化互动传播

以往的古村文化宣传仅仅停留在海报等平面媒介上,缺乏与游客的互动,属于单向传播,不仅缺乏多样性和创新性,还容易使游客缺乏兴趣和产生审美疲劳,忽视了游客的情感认同与感知。IP形象实物化是传播非遗的有效媒介。通过对文化IP形象的特征、材质、功能结构等的设计,可使游客获得更好的视、听、触觉体验,塑造出三位一体的传播载体。以“南社武韵”不倒翁装置为例(图1),基于茶山公仔“开灯”仪式设置不倒翁装置,游客可以触摸、击打,使不倒翁发光、摇晃。这一设计将“开灯”习俗以新的方式活化,更贴合年轻人的审美及互动方式,同时可在一定程度上满足年轻人打卡拍照的需求。多感官的体验容易使目标群体产生情感共鸣,能够实现古村文化的互动传播,增强人们的文化感知,打破古村文化呆板的印象。除实物化外,还可以设置不同主题,挖掘南村古社更多的文化,使文化IP形象贴合现代年轻人的审美兴趣,引发文化消费热潮,从而使古村文化走进人们日常生活。

(三)借助数字技术,推动古村文化传承

3D、AR等数字技术的发展为特色文化遗产IP资源的创新与展示提供了技术保障和支持。如,设计“步步为营”斗兽棋装置(图2),将斗兽棋通过技术手段叠加到祠堂空地,让游客可以通过AR设备在真实的环境中进行游戏体验。该设计借助南社的文化IP形象,通过文化IP与数字技术的结合,创建具有体验性的场景,具有互动性、立体性。借助数字技术为景区提高趣味性及科幻感的同时,其实时交互的形式也能吸引更多游客,使游客有更深的交互感受。

四、结语

古村落文化遗产作为一个纵横交错的庞大系统,综合生态、经济、文化和社会等复杂要素。因此,以设计介入古村落文化遗产极具挑战。“南社武韵”从村落文化IP视角进行探索,从形象、交互及数字技术等纬度展开设想,为南社古村文化遗产的传承发展提供了设计思路,具有一定的参考和启示价值。希望凭借文化IP,能够促进更多的古村落文化遗产走进新时代,走进年轻人的生活。

参考文献:

[1]陈庆军,袁诗群,苏坤.非遗作为村落IP的系统设计:以浙江宁海“功夫涨坑”设计实践为例[J].装饰,2024(1):56-61.

[2]皮永生,夏如松,彭琬棠.“文物IP+在地非遗”驱动乡村振兴的设计实践研究[J].装饰,2024(1):48-55.

[3]邓小凡,马振龙.新文创理念下非遗传承的IP形象设计开发与传播路径探究[J].艺术与设计(理论),2023(10):88-91.

[4]吴恬恬.中国传统文化IP的数字化传播策略研究:以河南卫视“中国节日”系列IP为例[D].上海:华东政法大学,2023.

[5]张姝,张子璇.新文创理念下构建传统文化遗产IP生态链的研究[J].包装工程,2022(16):347-354.

[6]徐俊,陶林康,张希雅,等.基于文化特点的村落文化数字活化与保护设计:以新叶古村为例[J].农村实用技术,2022(4):9-11.

[7]朱颜.跨媒介叙事视域下传统文化IP赋能策略研究与设计实践[D].杭州:中国美术学院,2021.

[8]段春娥.从自然教育视角谈古村落的保护与活化:以广东东莞南社明清古村落为例[J].遗产与保护研究,2018(2):29-34.

[9]潘少婷,吴强,方良宝.十年关注" 古村“蝶变”:东莞市镇两级人大代表推动南社古村文化传承与发展[J].人民之声,2017(5):38-39.

[10]季诚迁.古村落非物质文化遗产保护研究:以肇兴侗寨为个案[D].北京:中央民族大学,2011.

作者简介:

陈海玲,硕士,广东科技学院助教,研究方向为产品设计。

林燕,硕士,广东科技学院副教授,研究方向为数字媒体。

——围棋