生态翻译学视域下西安半坡博物馆外宣英译研究

摘要:西安半坡博物馆是一所具有深厚历史文化底蕴的博物馆,该研究聚焦于西安半坡博物馆的外宣英译文本,以生态翻译学为指导,采用语料库研究工具,对其进行实地考察和话语实例分析,运用定性与定量相结合的方法,从语言维度、文化维度和交际维度等层面探讨西安半坡博物馆外宣文本英译中的“适应”和“选择”。该研究还深入分析西安半坡博物馆外宣英译文本中的不当英译并将其重译和修正,同时对其不足提出优化策略。希望通过该研究,能为半坡仰韶文化的外译提供有益的启示,提高西安半坡博物馆外宣英译的质量和效果,助力半坡仰韶文化走向世界。

关键词:生态翻译学;西安半坡博物馆;半坡仰韶文化;三维转换;语料库;适应与选择

中图分类号:H135.9 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(b)-0022-04

A Study on the C-E Translation of the Xi'an Banpo Museum from the Perspective of Eco-Translatology

CHEN Fangying1, XU Shiyu2

(1. School of Humanities and Foreign Languages, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an Shaanxi, 710121, China;2. College of Humanities Law and Foreign Languages, Taiyuan University of Technology, Taiyuan Shanxi, 030024, China)

Abstract: The Banpo Museum in Xi'an is a museum with a profound historical and cultural heritage. This study focuses on the English publicity translation texts of the Xi'an Banpo Museum. Guided by eco-translatology, the research employs corpus linguistic tools to conduct on-site investigations and discourse analysis. Through a combination of qualitative and quantitative methods, the study analyzes the concepts of "adaptation" and "selection" in the English translated texts from the perspectives of the three-dimensional transformation. Furthermore, improper or inadequate translations in Xi'an Banpo Museum will be spotted and revised to enhance the translation quality. The aim of this research is to provide valuable insights for the translation of the Banpo Yangshao culture, and facilitating the international outreach of the Banpo Yangshao culture.

Key words: Eco-translatology; Xi'an Banpo Museum; Yangshao Culture Banpo type; Three-dimensional transformation; Corpus; Adaptation and selection

半坡仰韶文化是中国史前文化的重要组成部分,代表了人类社会在约6 000年前一个高度发展的阶段,对于理解中国文明的起源和发展,乃至世界文明的演进,都有不可估量的价值[1]。半坡仰韶文化遗存丰富,包括了陶器、石器、骨器等多种类型的遗物,不仅反映了当时人们的物质生活,也揭示出他们的精神世界和社会结构。但目前对于半坡仰韶文化的研究主要聚焦于考古界,几乎没有对半坡仰韶文化的翻译研究。西安半坡博物馆建立在半坡遗址之上,该遗址是仰韶文化的重要代表。西安半坡博物馆是研究和传播半坡仰韶文化的重要场所。

西安半坡博物馆是新中国第一座史前聚落遗址博物馆[2],人面鱼纹盆是半坡遗址出土文物中最为宝贵的文物,属国家一级文物。2008年北京奥运会吉祥物福娃的创意灵感其实就源于它[3]。它不仅是展示史前遗物遗迹的场所,更是考古成果与社会共享的平台。若是能够翻译好西安半坡博物馆的文物公示语,就能更加清晰地了解中国史前社会,有利于讲好中国故事、传播好中国声音。

1 生态翻译学概述

生态翻译学是由胡庚申教授提出的中国本土的一种翻译理论与研究范式,基于翻译适应选择论并进一步发展。它从生态学的视角出发,运用生态理性对翻译进行综合性、整体性的研究,被视为一种翻译,即适应与选择的生态范式和研究领域[4]。刘军平认为生态翻译学不仅是语言转换研究,也是跨学科、跨文明的研究,而且具有整合性、反思性和超越性[5]。生态翻译学不断融合发展,跨学科特征明显。蓝红军和冯丽霞认为生态翻译学在翻译学与理科的融合上迈出了重要一步[6]。方梦之图示了翻译生态环境的概念体系,分析了翻译生态环境的不同层次,阐明了从原文生态环境到翻译生态环境的转化过程[7]。在生态翻译学中,语言维度、文化维度和交际维度是生态翻译学研究的重点。生态翻译学为半坡仰韶文化的英译提供了新的视角,不仅在中国学界引起广泛关注,也开始引发国际翻译界的关注和参与热情[8]。当前,虽然生态翻译学的应用研究成果较多,但在半坡仰韶文化这样具体文化领域的翻译实践应用还相对不足。

2 西安半坡博物馆外宣英译考察

研究团队成员亲赴西安半坡博物馆进行实地考察,整理归档了270份文物翻译静态图像资料、3份动态影像资料及23条音频资料。这些资料涵盖了半坡仰韶文化相关的中英双语语料,为研究提供了丰富的语言材料基础。为进一步深入研究,将收集到的语料去重、清洗,进行双语对齐,构建了半坡仰韶文化中英双语小型平行语料库。之后通过AntConc与Wordsmith对收集到的语料进行统计分析,更好地从语言、文化和交际三个维度探讨西安半坡博物馆外宣英译中的“适应”与“选择”。

3 西安半坡博物馆外宣英译文本的三维转换

3.1 语言维度适应性选择转换

“语言维度转换”是指译者对语言形式进行不同层面的处理,半坡仰韶文化语料具有内容直观、解说性强、文化内涵丰富等特点,译者应关注原文和译文之间语言表达的生态平衡,从词汇、句子、段落等层面层层递进,掌握中英文语言结构的不同,挖掘语言内部之间的联系,对源语信息正确翻译[9]。

形符是一个简单的语言单位,相当于“词”,类符指不重复计算的形符数;词汇密度,常以形符与类符之比计算;标准化形符类符比是指每1 000字的形符类符比[10-11]。西安半坡博物馆外宣英译文本形符数为5 575,类符数为1 438,形符类符比为25.79%,标准化形符类符比为42.54%,平均词长为4.91,词汇丰富程度较低,多采用直译或相同句式表达其内容。比如,陶盆“An Earthen Basin”,陶环“Earthen Rings”,石杵“Stone Pestles”,石纺轮“Stone Spinning Wheels”,骨针“Bone Needles”,席纹红陶钵“red earthen bowl with the pattern of mat”,布纹红陶钵“red earthen bowl with the pattern of woven fabrict”。上述例子均是将中英文内能够对应的物品直译,但实际上还有很多物品不能够做到一一对应,比如将“陶甑”译为“An Earthen Steamer”,就是取其功能性翻译,将物品的原料和其具有的功能翻译出来,达到动态平衡的效果。甑是古代的一种炊具,运用蒸汽的原理蒸饭,反映出当时半坡人民的饮食结构,因此这里将“甑”译为“Steamer”,主要是凸显其功能,使外国友人快速理解。

例1:

中文语料:制陶

英文翻译:Pottery Making

制陶在中文中是动词,英文翻译为“Pottery Making”,将动词“make”后置作动名词形式,指制作陶器的整个过程,中文是动态的而英文是静态的,中文多动词而英文名词化现象较多。当时的社会制造业并不发达,通过实地考察西安半坡博物馆,发现陶窑遗迹共6座,每次烧成器物的熟料大型器大约1—2件,小型器4—10件,基本是人工烧制而成,完全达不到批量生产的程度,因此译者侧重表现人工制作,采用“making”而非“manufacture”,符合生态翻译学的理念。

例2:

中文语料:骨笄

英文翻译:Bone Hairpins

中文语料:石笄

英文翻译:Stone Hairpins

中文语料:笄

英文翻译:JI

修正翻译:JI(Hairpins)

对于骨笄与石笄,译者采用原材料加功能的翻译方法,但是对于笄采用音译的方法且没有增译补充其功能,外国人不了解中国文化,不明白笄用来插住挽起的头发,因此最好在后面增补说明笄的功能作用。

例3:

中文语料:笄的主要用途在于约发,也是随身携带用于钻、刺的多用途的工具。

英文翻译1:The primary purpose of Ji, the hairpin, is for binding the hair it is also a multipurpose tool for drilling and stabbing.

英文翻译2:Ji is a hairpin. Its primary purpose is for binding the hair it is also a multipurpose tool for drilling and stabbing.

在实地考察的过程中,发现同一中文语料有两种不同英文翻译的情况,这两种译文在字面上均忠实于源语文本,准确传达了笄的主要用途和多功能性。译文1采用同位语,译文2采用简单句的形式,两种译文都采用音译形式翻译“笄”,是因为在文中须说明笄的主要作用与挽发相关。英文的同位语需要用逗号隔开,但是汉语不用,英文中同位语的使用较为频繁,尤其在正式的书面语中。

3.2 文化维度适应性选择转换

翻译时,除了对原文字面意义的准确传达,译者更应深入挖掘文字背后的丰富文化内涵。不仅是对原文精神实质的尊重,也是对目标语言文化的深刻理解与尊重。本文基于西安半坡博物馆收集到的语料,将文化分为物质和精神两大类,并探讨译者如何通过两类文化向海外观众展示半坡仰韶文化,增进其对中华文化的理解。

观察发现,西安半坡博物馆外宣英译文本虚词较多,占比较大,“the”出现频次非常高,“the”是定冠词,用来指代独一无二的独特事物,代表半坡仰韶文化是独特的瑰宝。“of”“and”“a”“in”也有较高的出现频率,说明基本的连接词、冠词和介词在翻译过程中被广泛使用,以保证句子结构的完整和语义的连贯,且多作名词化的表达。此外,“stone”和“pottery”这两个与半坡仰韶文化密切相关的词汇也常被提及,分别是“石器”与“陶器”(见表1)。

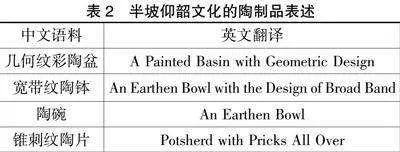

以石器与陶器为代表的新石器时期半坡仰韶文化,是实质的物质文化。如表2所示,有各类关于陶制品的表述。观察发现,陶钵和陶碗都译为“Earthen Bowl”,虽钵与碗略有不同,但都是盛食物的器皿。钵是一种形状像盆而较小的一种生活用具,腹浅,底平,口略小。碗与今天中国人所使用的碗形式基本相同,一直流传至今。

例4:

中文语料:单人仰身直肢葬是最普通的一种葬式。死者取安睡的姿势仰卧在墓圹中,往往随葬有5—6件陶器。

英文翻译:This is the most common burial way. Some of the dead whose heads are in the west, and have 5—6 earthenwares buried with them.

修正翻译:The single supine straight-limbed burial is the most common type of funeral rite. The deceased is laid to rest in the grave on their back in a sleeping posture, often accompanied by 5 to 6 pieces of pottery.

“单人仰身直肢葬”直接指代了一种具体的葬礼习俗,其中“单人”说明葬式是针对个体的,“仰身直肢”描述了具体的葬姿,“葬式”是对这一习俗的总称。英译没有将单人仰身直肢葬翻译出来,而是译为指示代词“This”。作为第一句,并没有可以指代的前文,修正后的翻译准确传达了这一文化概念,保留了原文中的文化内涵。

例5:

中文语料:二次葬

英文翻译:Bones of some dead was buried for second time.

该例采取意译的方式,没有直译为“second funeral”,二次葬是在死者死亡一段时间后,再次将其骨骸进行安葬,这种安葬方式通常表示对死者格外重视,英译将“骨头”翻译出来,体现出二次葬埋葬的是骨头,不再是人的肉身,且体现出时间的跨度。墓葬文化也是半坡仰韶文化重要组成部分之一,在半坡遗址中总共发现250座墓葬,包括174座成人墓和76座小孩墓。国人对于死亡一般是比较敬畏的,对于墓葬文化有所忌讳,但是在翻译过程中要有所“适应”与“选择”,明确翻译出二次葬的具体精神内涵。

例6:

nU17QSy2XwIrCbFj8HA08sq6zzATXzBpQ9NL8ev+17g=中文语料:半坡遗址

英文翻译:banpo site

中文语料:半坡遗址属于新石器时代仰韶文化遗存。

英文翻译:Banpo relics belong to the Yangshao cuIture in the Neolithic Age.

修正翻译:Banpo Site is a remnant of the Neolithic Yangshao culture.

该例需要注重译文的一致性,将半坡遗址译为“banpo site”,“relics”则指遗物遗产。

3.3 交际维度适应性选择转换

交际与文化没有明显的界线,体悟文化情感更好地达到交际的目的,确保信息的准确传达,要在尊重原文内容的同时,尽可能地使译文贴近目标读者的文化背景和认知习惯,以便于他们顺畅地接收信息,并在交流中产生共鸣。

从表3关键词检索来看,主要通过陶器、石器、骨器等多种类型的遗物,揭示6 000多年前新石器时代仰韶文化母系氏族聚落的社会组织、生产生活、风俗文化与艺术等文化内涵。

例7:

中文语料:所以,原始人类经过不知多少年、多少次的摸索,骨针便应运而生了。

英文翻译:When pinholes were drilled in bone pieces. primitive bone needles were born.

修正翻译:Thus, after countless years and numerous attempts of trial and error, the bone needle came into being.

原文写出人类发明骨针的艰辛,英文译成两小句,“当在骨头碎片上钻出针孔时”是对骨针的特征表述,没有突出骨针发明的不易。

4 结束语

本文对西安半坡博物馆外宣英译文本的翻译实践进行分析,从生态翻译学的角度探讨了半坡仰韶文化外译,并结合西安半坡博物馆语料库建设,对翻译实践进行了考察,挖掘如何在语言、文化和交际维度上实现“适应”与“选择”的有机结合。在语言维度上,译者需充分考虑源语言与目标语言的结构差异,选择恰当的表达方式,确保信息的准确传递。在文化维度上,译者应充分了解并尊重源文化和目标文化的差异,采用合适的翻译策略,以实现文化的有效传播。在交际维度上,译者应考虑到目标读者的交际需求和接受能力,确保翻译文本能够达到预期的交际效果。为了达到最佳“整合适应选择度”,译者应灵活运用各种翻译策略,并在翻译过程中不断调整和平衡,以实现翻译生态的和谐与共生。

参考文献

[1] 马龙.仰韶文化百年学术史(1921~2021年)[J].华夏考古,2022(3):115-124.

[2] 半坡简介[EB/OL].[2024-05-06]. https://bpmuseum.com/inde x.php?m=content&c=index&a=lists&catid=11.

[3] 文化中国行 | 走进半坡,走近中华远古文明[EB/OL].[2024-05-07]. http://www.ncha.gov.cn/art/2024/5/7/art_722_ 188718.html.

[4] 胡庚申.生态翻译学解读[J].中国翻译,2008,29(6):11-15,92.

[5] 刘军平.生态翻译学之三大哲学价值功能[J].上海翻译,2022(1):1-8,95.

[6] 蓝红军,冯丽霞.翻译理论建构的多元融合:生态翻译学20年(2001—2021)之启思[J].中国外语,2022,19(1):105-111.

[7] 方梦之.再论翻译生态环境[J].中国翻译,2020,41(5):20-27,190.

[8] 方梦之.走向国际的生态翻译学[J].外语电化教学,2024(1):3-8,113.

[9] 胡勇,余传莲.生态翻译学视角下南昌汉代海昏侯国遗址外宣英译研究[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2021,54(5):136-144.

[10]梁茂成,李文中,许家金.语料库应用教程[M].北京:外语教学与研究出版社,2010:9.

[11]蒲钰萨,李红霞,蒲勤.生态翻译学视域下基于语料库的《伤寒论》译本对比研究[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(14):87-89.

课题来源:西安邮电大学研究生院“生态翻译学视域下半坡仰韶文化的外译研究”(项目编号:CXJJYW2023019)。

作者简介:陈方莹 (1999-),女,浙江绍兴人,硕士研究生。研究方向:翻译学,英语教育。