国内外文化生态保护区研究热点和趋势对比分析

摘要:[目的]梳理国内外文化生态保护区研究历程和现状,对比国内外文化生态保护区的热点和整体研究趋势,为更好推进我国文化生态保护区建设提供参考。[方法]以中国知网、WOS数据库核心合集为数据库来源,借助CiteSpace6.2.R4软件,对文化生态保护区相关文献进行可视化分析。[结果]发文量总体呈增长趋势,均未形成影响力较高的核心作者团队,国内研究机构合作交流较少,国际合作也有待提高,国内外对于文化生态保护区的研究存在差异性与互补性。[结论]应正确看待国内外研究差异;平衡好保护、建设与发展之间的关系,以确保保护区的可持续性;加强国际合作与交流,共同推进文化生态保护区的建设和管理。

关键词:非物质文化遗产;文化生态保护区;可持续性;建设;发展;CiteSpace

中图分类号:G112;G123 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(b)-0168-08

Comparative Analysis of Research Hot Spots and Trends of Domestic and International Cultural Ecological Reserves

—Based on CiteSpace

SUN Jiamin, LIU Xueqin, ZHU Li, WANG Suzhen

(Institute of TMC and Health Development, Jiangxi University of Chinese Medicine, Nanchang Jiangxi, 330004, China)

Abstract: [Purpose] To review the research process and current situation of cultural ecological protection areas at home and abroad, compare the hotspots and overall research trends of cultural ecological protection areas at home and abroad, and provide reference for better promoting the construction of cultural ecological protection areas in China. [Method] Using the core collection of China National Knowledge Infrastructure and WOS databases as database sources, and with the help of CiteSpace6.2.R4 software, visual analysis of relevant literature on cultural and ecological protection areas was conducted. [Result] The overall number of publications shows an increasing trend, and no influential core author team has been formed. There is relatively little cooperation and exchange among domestic research institutions, and international cooperation also needs to be improved. There are differences and complementarity in research on cultural and ecological protection areas at home and abroad. [Conclusion] The differences in research between domestic and foreign studies should be viewed correctly. Value the balance between protection, construction, and development to ensure the sustainability of protected areas; strengthen international cooperation and exchanges, and jointly promote the construction and management of cultural and ecological protection areas.

Key words: Intangible cultural heritage; Cultural and Ecological Reserves; Sustainability; Construction; Development; Cite- Space

非物质文化遗产是我国文化多样性的重要组成部分,我国在探索非遗保护过程中寻找到了实践创新举措——建设文化生态保护区。2007年,我国设立了首个国家级文化生态保护区——闽南文化生态保护实验区。截至2023年8月,我国文化生态保护区已有17年的建设发展历程,共设有国家级文化生态保护(实验)区23个[1]。我国文化生态保护区建设是在引进文化生态学理论探索和我国自然保护区、文化生态村等保护实践,借鉴国外区域文化保护实践基础上形成的,是基于我国国情的区域文化保护模式[2]。

国外区域文化生态保护模式包括点、线、面三种形式,分别以生态博物馆、文化线路和国家遗产区域为代表,这三种空间形态涵盖了西方国家文化生态保护的理论和实践。然而,国外没有完全意义上等同于我国的文化生态保护区的“非遗”保护措施,但许多学者们[3-4]认为以生态博物馆、文化空间和国家遗产区为代表的区域文化保护模式与我国文化生态保护区具有一定相似性。

龙迪[5]认为三种空间形态与我国文化生态保护概念接近,并将其称为国外文化生态保护区。范文鹭[6]发现国外文化生态保护区经历着遗产保护—管理—可持续旅游的发展阶段,并通过“生态博物馆”“文化线路”等载体,构建体系。故本文将国外区域性文化保护统称为国外文化生态保护区,并在检索外文文献时将“区域性文化保护”“生态博物馆”“文化线路”“国家遗产区域”纳入检索主题词内。

1 资料与方法

1.1 资料来源

为客观全面地对文化生态保护区研究进行分析,笔者梳理相关中外文文献,中文文献以中国知网(CNKI)为数据库来源,主题词为“文化生态保护区”“文化生态保护实验区”,连接词为“OR”,时间检索范围为2000年1月(CNKI中最早可检索并符合筛选主题要求的文献出现于2000年)至2023年12月,检索数据库为期刊,初步检索获得718篇文献。外文文献以Web of Science数据库核心合集为数据库来源,以“cultural”“ecological”“reserve”“cultural ecological reserve”“regionalculturalprotection”“Eco-museum”“cultural line”“National heritage areas”为主题词,连接词为“OR”“AND”。检索时间为1978年1月(WOS中最早可检索并符合筛选主题要求的文献出现于1978年)至2023年12月,文献类型为“article”,初步检索出10 055篇,为确保数据准确可靠,进行数据筛查,剔除重复文献、会议论文、新闻、专著等不相关文献,最终获得605篇中文文献和2 012篇外文文献。

1.2 研究方法

CiteSpace软件由美国德雷塞尔大学的陈超美博士研发,可以将某一学科或领域一定时期内的研究热点及趋势演化展现在图谱上[7]。本研究运用CiteSpace6.2.R4软件作为研究工具,中文文献以Refworks格式下载,外文文献以全文本格式下载,均命名为download._TXT并导入软件内去除重复文献,节点类型可选择作者、发文机构和关键词制作图谱分析。

2 结果

2.1 年度发文量分析

图1为国内外文化生态保护区相关研究数据分析,从图1可看出,国外文化生态保护区相关研究最早始于1978年,1978—2016年发文量逐年增长,2016—2018年发文量有所下降,2018—2020年发文量回升,2020—2023年发文量上下波动,但均稳定在150篇以上,2020年达到峰值,发文量为186篇,可以看出该领域受到学者们广泛关注。

我国文化生态保护区相关研究与国外相比起步较晚,2000—2007年发文量缓慢增加。2007—2011年,第一批国家文化生态保护区实践试点设立,学者们积极关注该领域,在此阶段年发文量逐年增长。2011—2013年,该阶段前期发文量有所下降,2014—2019年发文量上下波动,2019年达到峰值,发文量为52篇,2019—2023年发文量呈下降趋势波动。

2.2 高产作者发文分析

普赖斯[8]高产作者计算公式:Mp=0.749×。其中Nmax为统计年度发文产量最高的作者的发文量。据公式计算得出,国内高产作者的最低发文量为2(Mp=1.5)篇,国外高产作者的最低发文量为2(Mp=2.37)篇,故在研究领域内发文量在两篇或两篇以上的作者是高产作者。国内共有54名高产作者,占国内总发文作者的12.41%(54/435);国外共有128名高产作者,占国外总发文作者的17.36%(128/737)。

图2为国内外发文作者可视化图谱,从图2的节点数、连线数可以看出,国外作者合作较为紧密,大多形成4—5人的合作群体;国内作者大多数形成2—3人的合作团队,但高产作者未与其他作者形成合作网络,一定程度上呈现规模小、合作散的特点,可见国内学者们之间交流合作有待提高。整体来看,国内外尚未形成影响力较高的核心作者团队。

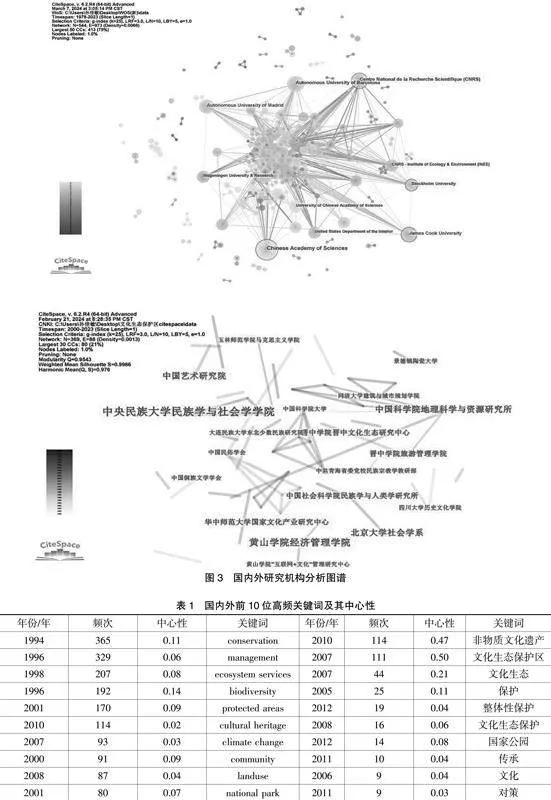

2.3 研究机构合作网络分析

图3为国内外研究机构分析图谱,从图3可以看出,国外各研究机构合作较为紧密,以巴塞罗那自治大学、马德里自治大学、中国科学院为核心的机构合作网络最突出。从连线数量可看出,国内发文机构合作联系较少,只有中国科学院与晋中学院、北京大学合作紧密,其他节点数较大的研究机构之间缺少合作交流,地域局限性明显。由此可见,国内机构之间可加强联系,促进本领域交流发展,研究机构的国内外交流合作水平仍有待提高。

2.4 关键词分析

2.4.1 关键词共现分析

关键词能对文中讨论的主题进行直观表达,对某一领域相关文献中的关键词进行分析,有助于研究者精准地挖掘该领域的研究热点和方向[9]。表1为国内外前10位高频关键词及其中心性,据表1显示,中文文献中高频关键词有“非物质文化遗产”“文化生态保护区”“文化生态”等;中介中心性较高的关键词主要是“文化生态保护区”“非物质文化遗产”“文化生态”等;外文文献中的高频关键词有“conservation”“management”“ecosystem services”等,中心性较高的关键词为“conservation”“biodiversity”“protected areas”,以上关键词可被视为连接文化生态保护区研究领域的重要节点。

2.4.2 关键词聚类时间图谱分析

图4为国内外关键词聚类时间图谱,从图4中看出,1995年之前国外相关研究处于萌芽起步阶段,#0文化景观、#3传统生态文化知识、#5生态服务系统等词出现。1995—2000年期间,发文量处于缓慢上升发展阶段,随着#1文化遗产、#2非物质文化遗产、#4可持续发展、#8文化旅游等词出现,该阶段重点关注的方面为可持续发展管理、生态系统服务中生物多样性服务及生态服务中经济权衡。2000—2017年期间,发文量快速上升,此时该领域的研究范围逐渐扩大,自2000年“保护区”一词首次出现,研究者们逐渐针对#1文化遗产、#2非物质文化遗产和#5生态服务系统保护展开探讨,该阶段节点数最为密集。2017—2023年期间,发文量处于波动增长,并于2020年达到峰值,186篇,由此可见国外研究者热切关注该领域。

从国内时间图谱看,早期“生态旅游”已成为该时期我国的研究热点之一,而生态旅游导致的生态环境破坏也成了当下学者关注的问题,与此同时我国民族文化差异也逐渐显现[10-11],因此为保护遭到破坏的文化生态资源,“文化生态保护区”这一概念应运而生。

第一,2000—2007年(萌芽起步阶段),“生态旅游”“民族文化生态环境”“可持续发展”等关键词出现,该阶段我国文化生态保护区的研究热点主要集中在生态旅游与自然保护区建设发展、文化与生态之间的关系、民族文化生态保护区建设等方面,为后续我国文化生态保护区发展研究奠定基础。

第二,2007—2011年(快速发展阶段),“非物质文化遗产”“文化生态保护区”“文化生态保护”等关键词开始陆续出现,基于国家的政策支持和第一批国家级文化生态保护区的试点,可将研究热点概括为以下两方面。一是,文化遗产保护调查研究。为推进文化遗产保护工作,各地学者展开对地区非物质文化遗产保护情况的调查,并规划建设文化生态保护区[12],郭凤鸣[13]调查北川羌族的“非遗”保护现状以及存在的问题与困难。二是,保护区建设理论研究。我国借鉴了国外生态博物馆经验,1997年我国建立了第一座生态博物馆,2007年第一个国家级文化生态保护区建立,引起了学术界讨论,部分学者表示支持并提出见解。陈淑琤[14]分析了生态博物馆与文化生态保护区两者之间共性和差异,认为可从生态博物馆建设中吸取经验,助力我国文化生态保护区建设。随后,陆续有学者开始基于第一批国家级文化生态保护区的实践,完善文化生态保护区的理论建设[15-16]。

第三,2011—2023年(深入探索阶段),可将研究热点概括为以下三方面。一是,保护区建设实践研究。各学者们纷纷开始就地方文化生态保护区实践进行探究。陈华文[17]针对17个文化生态保护区进行调查,总结我国实践探索并提出建议;马盛德[18]总结了我国10年来文化生态保护实验区探索工作并从多个角度探讨建设路径。二是,“非遗”保护评估研究。部分学者据各省份非遗保护实情,分析问题并倡导文化生态保护区建设;就南宁市“非遗”存在的问题黎炼[19]提出注入新鲜活力,建设文化生态保护区。还有部分学者对已经开展的文化生态保护区实践工作进行评价,获得有效解决途径[20]。三是,保护区旅游发展研究。尽管“生态旅游”在早期已成为热点,但是文化生态保护区与旅游结合,在该阶段才开始探索。宋增文[21]等学者探讨文化生态旅游供需机制和发展模式并提出建议。黄志敏[22]就当地文化生态保护区建设和文化旅游发展现状,探讨两者之间的发展关系。

2.4.3 关键词突现分析

突现词是一段时间里某个关键词在某个时间点上出现或出现频率较高的词语,可通过突现词的变化来判断这一研究领域的未来走向[23]。当前展示国内外文化生态保护区相关研究前25位的突现词,见图5。

从突现强度来看,国外突现词排名前5的关键词分别为cultural heritage、tourism、trade offs、adaptive management、world heritage;国内突现词排名前5的为整体性保护、文化生态保护区、生态旅游、文化生态、非遗。从时间轴上看,国外在1996—2016年期间,生态服务系统管理、适应性管理两个领域的研究年限较长,研究年限高达7年。在2017年后出现了生态服务经济权衡、世界遗产、文化遗产等新的研究趋势。国内在2000—2011年期间,生态旅游这个领域的研究年限最长,长达8年。在该时间段我国文化生态保护区研究主要集中在生态旅游、民族文化、文化生态等。2011—2020年期间,主要集中在文化生态保护区整体性保护[24]、少数民族非物质文化遗产研究。2020年后出现文化生态保护区建设与乡村振兴[25]、文化生态保护区与非遗[26]、文化生态系统[27]等新趋势。

3 讨论

3.1 国内外研究热点与趋势对比分析

我国相关研究热点主要在非物质文化遗产保护、文化生态保护区理论建设和文化生态保护区实践探索等方面。国外相关研究热点主要在文化遗产保护、保护区管理、生态系统服务、生物多样性、可持续发展等方面。与国内研究相比,国外研究更注重文化生态保护区管理体系的构建、生物多样性保护、生态系统服务、保护区与旅游业结合等。现阶段,生态服务经济权衡已经成为国外新的研究趋势,近年来国内研究逐渐关注文化生态保护区的旅游开发、国家公园及文化生态系统等方面。

3.2 国内外研究差异性与互补性

整体上看,我国与国外研究方向基本一致,均为保护—建设—管理—发展。基于各国国情与文化差异,国内研究侧重文化的保护,关注文化生态保护的整体性,强调政府在保护过程中的主导作用;而国外研究侧重生物多样性保护和发展,注重生态保护和经济发展,关注可持续发展。现阶段我国虽已有部分学者注重文化生态保护区与旅游业融合,重视经济效应,强调居民参与,但研究还需进一步深入。同时,国内研究趋势中对文化生态服务也有一定研究,国外研究在文化生态保护区生态系统服务、景观规划等方面有一定优势,可以为国内研究提供借鉴。

4 结论与建议

4.1 正确看待差异性与互补性

对比发现,国内外研究在侧重点上存在一定差异。合理看待研究热点和趋势的差异性,找到互补点,能够促进我国文化生态保护区发展。因此,从保护对象角度上看,可借鉴国外生态保护观念经验,加强生态保护和发展,再结合我国现阶段文化建设,重视中华优秀传统文化,文化与生态并重,促进我国文化生态保护区建设;还可借鉴国外对文化生态保护管理的经验,加强对我国文化生态保护区的管理建设。

4.2 平衡保护、建设、发展的关系

我国文化生态保护区现处于发展阶段,随着文化生态保护区在全国各地建立,如何同时确保非物质文化遗产及其所处的生态空间保护得当并协调发展,平衡好保护、建设与发展的关系,从而能够促进文化生态的可持续发展是当下值得深入思考的问题。

4.3 加强国际合作与交流,共同推进文化生态保护区的建设和管理

加强与国外同行的交流与合作,借鉴其研究成果和经验。文化和生态如何达到耦合协调发展是一个全球性的问题,需要各国不断努力探索、交流互助。因此,要加强与国际组织和其他国家的交流与合作,共同研究和探索文化生态保护区的建设和管理经验,推动全球文化生态保护的进程。

5 结束语

综上所述,文化生态保护区是一个重要的研究领域和实践领域,需要学者们不断深入研究和探索。通过加强整体性保护、注重可持续发展和旅游开发、加强国际合作与交流等措施,可以更好地保护和传承文化遗产,推动文化生态保护区的可持续发展。

参考文献

[1] 中国非物质文化遗产网.国家级文化生态保护区清单[EB/OL].(2023-01-28)[2024-03-13].https://www.ihchina.cn/shiyanshi.html#target1.

[2] 楚国帅.我国文化生态保护区建设的理论与实践研究[D].济南:山东师范大学,2022.

[3] 郑璐琳.文化生态保护区价值评估与保护格局研究[D].南京:东南大学,2017.

[4] 吴家婧.美国宾州国家遗产区域旅游开发研究(1988—2008)[D].长春:东北师范大学,2023.

[5] 龙迪.国外文化生态保护区规划研究[D].南京:东南大学,2018.

[6] 范文鹭.南疆三地州传统技艺文化生态保护区整体性规划研究[D].西安:西安理工大学,2021.

[7] CHEN C.Science Mapping:A Systematic Review of the Liter- ature[J].Journal of Data and Information Science,2017,2(2):1-40.

[8] D·普赖斯,张季娅.洛特卡定律与普赖斯定律[J].科学学与科学技术管理,1984(9):17-22.

[9] 何苗,文玉琴,邓羚,等.我国陆港的研究进展与发展态势:基于CiteSpace的知识图谱可视化分析[J].中国物流与采购,2024(1):84-87.

[10]王子华.试论云南民族文化的多元和谐[J].云南社会科学,2000(4):60-64.

[11]段超.对西部大开发中民族文化资源和文化生态保护问题的再思考[J].中南民族学院学报(人文社会科学版),2001(6):59-63.

[12]张明亮.对山西非物质文化遗产保护的调查与思考[J].品牌(理论版),2009(Z4):12-13.

[13]郭凤鸣.北川羌族非物质文化遗产的保护现状调查分析[J].贵州民族研究,2010,31(2):17-21.

[14]陈淑琤.生态博物馆的拓展或另类:闽南文化生态保护实验区分析[J].中国博物馆,2008(3):95-99.

[15]盛学峰.关于文化生态保护区建设的思考:以徽州文化生态保护实验区建设为例[J].生态经济,2009(7):146-149.

[16]刘登翰.文化生态保护的几点理论思考[J].福建论坛(人文社会科学版),2009(8):116-121.

[17]陈华文,陈淑君.中国文化生态保护区的实践探索研究[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2016,41(2):1-18,129, 121.

[18]马盛德.文化生态保护实验区建设要关注的几个问题[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2018,38(4):26-32.

[19]黎炼.南宁市非物质文化遗产的保护传承与开发利用[J].歌海,2014(3):89-92.

[20]许敏娟.非物质文化遗产保护现状及对策研究:以徽州文化生态保护区为例[J].安徽行政学院学报,2016,7(2):88-95.

[21]宋增文,周建明,所萌,等.文化生态保护实验区文化生态旅游发展研究:以热贡文化生态保护实验区为例[J].中国人口·资源与环境,2013,23(S1):128-131.

[22]黄志敏.民族文化生态保护区建设和文化旅游发展状况与前景研究:以内蒙古为例[J].经济论坛,2013(7):88-89.

[23]蓝启钰,黄安胜.基于CiteSpace的中国大学生创业政策研究现状与热点分析[J].科技和产业,2021,21(5):126-133.

[24]马盛德.非物质文化遗产整体性保护与文化生态保护区建设[J].中华手工,2020(6):109-111.

[25]林继富.“空间赋能”:融入乡村振兴的文化生态保护区建设[J].西北民族研究,2021(4):97-109.

[26]林继富.民族地区非物质文化遗产扶贫实践路径研究:基于文化生态保护区建设视角[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2021,39(1):149-159.

[27]赵尔文达.“文化生态保护区”研究:现况与展望[J].青海民族大学学报(社会科学版),2021,47(4):161-169.

基金项目:科技部2020年度创新方法工作专项项目“江西省创新方法(中医药)支持疫情防控和经济社会发展”(项目编号:2020IM010500)。

作者简介:孙佳敏(1999-),女,江西九江人,硕士(研究生)在读。研究方向:社会医学与卫生事业管理。

通信作者:王素珍(1964-),女,江西景德镇人,硕士,教授。研究方向:中医药文化,健康与服务管理,卫生管理。通信邮箱:1017050329@qq.com。