2023年水稻产量的分析及调整措施

2023年本地稻区降雨偏多,连雨天较长,尤其是7~8月,降雨频繁,空气湿度大,导致稻瘟病普遍发生。感病品种发病率在2%~10%,年均减产50公斤左右,对经济效益有一定的影响。本文通过分析减产因素,总结经验教训,提出针对性地调整措施,改变可控因素,以更好地提供技术支撑,从而提高经济效益。

1 减产原因分析

1.1有序积温不足

水稻具有感温性和感光性,北方水稻一般为感温性品种,前期以温度为主,后期以光照为主。温度对水稻的生长发育效应显著,营养生长期获得积温较多,群体生长发育较好。

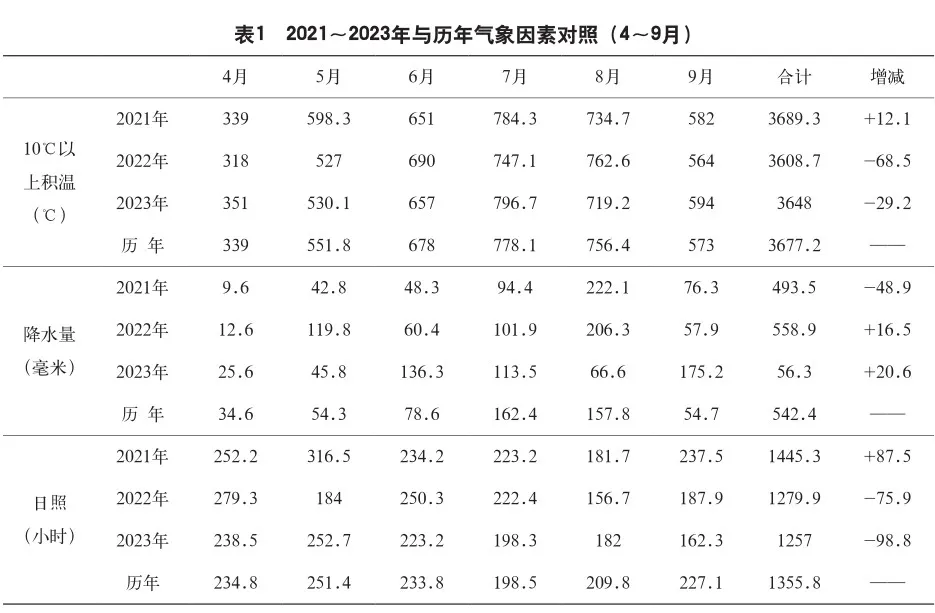

从表1可以看到,2023年4~9月>10℃积温比历年减少29.2℃,降水量增加220.6毫米,光照减少398.8小时,这些气象因素的变化明显影响水稻正常的生长发育,是减产的主要因素之一。另外,2023年的积温光照都高于历年,产量也最高。而2021、2022年植株表现为分蘖少、穗短、穗小,尤其是后期光照的不足限制了同化作用,亦是减产原因之一。

1.26~7月连续降雨限制了调控措施的应用

水稻中期晒田控旺,通过晒田排出土壤中的有毒气体,增加土壤的容氧量,有利于根系生长,增加根系吸收能力,从而促进水稻生长,增强免疫力。2023年6~7月降水249.8毫米,降水集中,有3次50毫米的降雨过程,导致多数地块不能晒田,根系发育不佳,根系浅,根群小,引发水稻倒伏,严重影响了机械收割,一定程度上增加了机械收割的损失。

1.3稻瘟病的发生

部分生产者为了追求高产,一定程度上增加了化肥用量,而由于持续连雨寡照,植物代谢减弱,土壤和植物体内的营养过剩,尤其是7月下旬连续降雨,空气湿度大,有利于病害的流行发生,从而导致感病品种不同程度的发生稻瘟病。调查显示,发病率在2%~10%,甚至达到15%,造成死穗瘪穗增加,亦是减产因素之一。

1.4部分生产者缺失灵活性

一些生产者在水稻生产上思想老旧,凭传统经验,缺失主观上的分辨能力,不能够根据实际情况采取可控措施,心存侥幸心理,被动地“靠天吃饭”,缺乏主动性、能动性。

2 调整措施

根据上述原因,采取综合技术措施,主动调控,针对性防治,保障水稻高产稳产。

2.1选择优质高产控病的水稻品种

在选择水稻种子时一定要慎重,不要偏听偏信一些虚假宣传,选择大型生产厂家的通过审定的品种,不要盲目引进未经试验示范的种子。

2.2减氮保磷,增硅钙肥

保证氮磷钾的平衡比例,增加硅钙肥,促进的细胞壁纤维化、木质化,提高抗病能力。选用肥料的60%~70%做底肥,前期使用酰胺态氮肥,后期使用铵态氮肥。穗粒肥要根据天气、田间植株长势灵活使用,以等量复合为宜。

2.3改进田间水利设施

提高整地质量,清理排水沟渠,力争短时间内能排能放,保证15~20天的晒田天数,做到控旺、排毒,增强免疫力。

作者单位:

1.盘锦市大洼区榆树街道农业服务中心

2.大石桥市石佛镇农业中心