儿童视角下的幼儿园环境创设

儿童视角下的环境,指在设计、规划和利用环境的过程中,始终以儿童的需求和利益为出发点,所有设施和服务都符合儿童的身心特点和发展需求。这种理念强调了对儿童权益的尊重和保护,以及对儿童全面发展的促进。幼儿园应该坚持幼儿本位,从满足幼儿的兴趣与需要出发,立足本园现有资源,打造幼儿游戏、生活、探究的良好园所环境,让幼儿园成为幼儿快乐成长的游戏之园。

一、问题背景

幼儿园不仅是幼儿生活的空间,也是幼儿学习的空间。因此,幼儿园环境创设的价值不仅在于环境的打造,更在于隐藏在环境背后的教育者的思考。结合本学年区教研重点“打造适宜幼儿发展的环境”,我们将视线聚焦于环境创设。一次走访中,笔者与幼儿园环境负责人进行了如下对话。

笔者:我刚才看见老师们都在功能室做环境,是有活动要开展吗?

教师:是的,我们大厅环境打算和书香节结合,每位老师都出来一起做环境。

笔者:环境的打造是怎么考虑的?能说一说吗?

教师:在网络上找一些素材,然后参照现有的材料进行创作。

笔者:那孩子参与其中吗?

教师:没有参与。(幼儿)做出来的东西也不太好看。

笔者:那你觉得打造大厅环境主要的意义是什么?

教师:家长可以知道我们在开展什么活动,也希望孩子和家长能从中有所收获。

通过走访,笔者发现幼儿园在环境创设方面存在以下问题。

1. 内容片面化,缺乏规划和管理

笔者发现,幼儿园的公共环境和转角空间界限不够分明,墙面环境和建筑本身的协调度不够,墙面看起来比较突兀,没有和谐的美感,这是缺少规划的表现。

2. 视角偏离化,忽视儿童视角

我们常说:“幼儿是环境的主人。”但是在走访调研的几所幼儿园中,笔者发现,教师未充分考虑幼儿的年龄特点,部分挂饰悬挂高度过高,忽略了儿童的一米视线,且墙面布置多为文字。

3. 缺少教育性,未能促进幼儿发展

走访的几所幼儿园中,教室内的环境通常一学期不变,这说明教师并未充分思考与发挥环境对幼儿发展的隐形支持作用。例如,一所幼儿园的图书区设置在教室外,书上面有一层灰,说明幼儿并不翻阅,教师也未思考过幼儿为什么不喜欢图书区、该如何改进图书区等问题。

二、实施路径

1. 关注幼儿主体地位,主动归还环境创设主动权

笔者在走访调研中发现,幼儿园的物质环境创设通常是几位教师一起讨论,之后从网上寻找模板,最后一起制作。在这个过程中,教师忽略了幼儿的主观能动性,使幼儿处于被动接受的地位。因此,我们将转变教师对于环境创设的观念作为创设幼儿园环境的第一步。

(1)步骤一:探寻—了解幼儿喜欢的环境

为了帮助教师转变环境创设理念,笔者打破先前以理论指引为首的教研“惯例”,现场开展了一次对话式教研。笔者抛出问题:“如果你是幼儿,你会喜欢什么样的环境?你觉得这些环境有什么特点?”教师们纷纷回答:“能互动的。”“能自己设计!”“温暖的。”

身份转换让教师对于环境的意义有了全新的思考。通过教研的梳理和归纳,我们提出幼儿园的环境应当具备以下特点:要像家一样温馨(熟悉的);能让幼儿玩起来(可操作和探索);有变化,并具有一定挑战性(新奇的);能让幼儿体验到成就感。

(2)步骤二:实施—尝试使用幼儿表征布置环境

理解了幼儿喜欢的环境后,教师尝试将自己的想法转化为行动。我们发现一位中班的教师正独自一人将文字、幼儿表征往墙上钉。笔者询问:“孩子们都参与主题墙的创设了吗?”教师愁眉苦脸地回答:“嗯,你看,这些都是他们画的,就是不好看,上不了墙面,我正愁是不是要重新打一些文字呢!”“孩子们能自己看着说清楚画了什么吗?”“肯定可以,他们自己画的。”“那所谓的好看是站在谁的角度说的呢?”教师陷入沉思中。

上述案例中,教师能够有意识地将幼儿表征作品放置在主题墙上,但是对于环境“美观度”的理解却存在误区。站在教师的角度思考,就会出现“我觉得不好看”。听到“那所谓的好看是站在谁的角度说的呢”,教师能够意识到自己存在的问题。这说明,教师虽然从先前的“教师视角”转向后续自己所理解的“儿童视角”,但是,仍存在误区。儿童视角就是将幼儿的作品张贴在墙上吗?教师是站在什么位置点评幼儿作品的?

(3)步骤三:提炼—以典型案例明晰环境创设要点

因此,有必要以这一问题进行一次实战型案例研讨。案例研讨中关键性问题为:“我们是否要以成人视角评判幼儿的作品?”“针对案例中老师遇到的问题,我们如何化解?”“班级环境的创设如何让幼儿深度卷入?”

在激烈的讨论中,教师们逐渐达成一致:既然环境是属于幼儿的,那么教师就有必要按照“关爱每一个幼儿”的理念展现幼儿作品。特别需要注意的是,教师要对表征和幼儿作品进行区分,表征是幼儿用自己的符号、图画表达对于游戏、活动产生的感受;幼儿作品是幼儿用艺术的方式进行的创作。教师对待二者的方法也需要有所区分,对于幼儿的表征,需要思考其背后的含义和价值,进行墙面张贴,不做多余的衬底、装饰;对于幼儿的艺术作品,可以通过衬底、修剪、组合等方式进行美的呈现。

2. 关注环境创设价值,让幼儿与物质环境互动

墙面环境的内容对幼儿的认知、行为发展具有指示性和导向性。教师有意识、有目的地创设适宜环境,为幼儿展示符合年龄特征、能够理解和掌握的内容,幼儿通过对墙面环境的观察和思考,能够获得心理和行为的发展。

(1)步骤一:布局—充分考虑活动空间,合理规划墙面内容

在和教师对话的过程中,我们也在思考,不同场域的墙面环境如何打造?需要考虑什么因素?如何合理布局?

我们从墙面位置、创设意义和创设要点进行梳理。班级主题墙的意义是帮助幼儿回顾主题的脉络,因此,主题墙的创设要点为通过脉络图梳理幼儿探究的过程,强调将幼儿的经验直观化。走廊的意义是展示班级文化,也可以展现幼儿的在园生活,因此,走廊中可以呈现从小班开始班级开展各类活动的照片、幼儿表征等,也可以增设喝水墙、问题墙、记录墙等内容。楼梯和公共区域创设的意义在于呈现园所特色,帮助参观者更好地了解幼儿园,因此,这些地方可以关注以下几点:整体颜色要和谐统一;一个楼道围绕一个主题呈现;立体可采用隔板、泡沫板等方式,平面需展现幼儿的作品和表征。专用教室墙面创设的意义在于美化专用教室的环境、说明专用教室的相关使用规则和要求,因此,墙面要减少文字,用幼儿看得懂的符号,注意美观度,配色选择暖色调,打造出温馨感。最后,大厅的墙面与园所特殊节日链接,呈现节日氛围,帮助家长了解相关内容,因此,打造墙面在关注美观的同时,需要思考如何和园所特色融合,不要设置围栏,要开放式,幼儿可进入观看。不同位置的墙面创设具有不同的意义和价值,通过梳理,教师也更加明确了环境创设的关注点。

(2)步骤二:观察—依托儿童年龄特点,关注墙面设计的有效性

幼儿园墙面的创设要凸显教育性、有效性,教师在一日生活中通过观察,能够有效地发现幼儿对于墙面创设的兴趣。

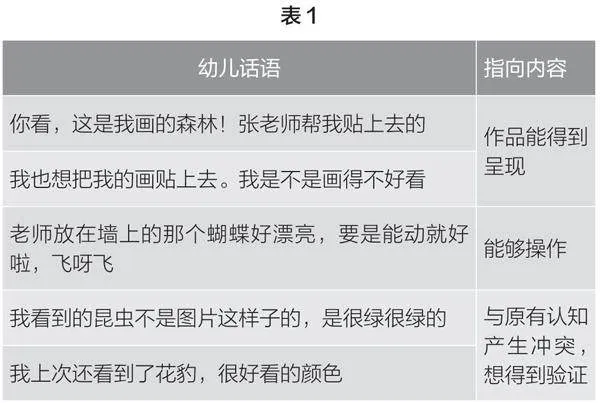

我们请教师观察创设的主题墙“绿野仙踪”,并记录幼儿的话语,梳理如下(见表1)。

幼儿的话语凸显出以下几点:希望自己的作品得到展现、墙面能够操作、可留白、能够探究自己感兴趣的内容。于是,教师针对这几个问题提出自己的思考:在主题推进中,除了主题墙,幼儿的作品还可以放在什么地方?墙面是否可以增加可操作的内容?主题墙是否可跟随幼儿探究的步伐进行适当留白?

(3)步骤三:调整—结合相关教育内容,凸显环境的互动性

经过讨论,我们得出以下结论,幼儿的作品可以在班级的区域、环境的各处装点,墙面由原先静态的蝴蝶变为动态蝴蝶,原先铺满的墙面留出一部分进行班本化生成活动,满足幼儿的需要。之后,教师进行了一系列的尝试。例如,增设了触摸式的感官触摸墙,通过提供真实的材料,助力幼儿运用感觉、知觉、嗅觉、触觉进行探究;增设了作品展示的折叠式墙面,将过多的作品以折叠的方式呈现,节省墙面空间,展现较多幼儿的作品;增设了互动性的方块格,方便幼儿拿取感兴趣的内容仔细观看,并和同伴讨论交流。调整后的主题墙能够较好地满足幼儿的需求,起到了主题墙关注幼儿视角、满足幼儿需求、延展幼儿经验的作用。

在整个调整和改进的过程中,通过实地观摩、现场指导、文字记录等各种方式,教师认识到儿童有自己的思考方式和行为方式、自己的精神世界,区别于成人。只有站在儿童的立场,设身处地地感儿童之所感,关注儿童的感受以及对环境的看法,才能创设更为适宜的环境。也只有这样的环境,才能够让幼儿不断自我卷入、自我创生、自我完善,在与环境的互动中获得自信、自主。

(作者单位:浙江省杭州市临平区星桥幼儿园)

责任编辑:胡玉敏