“三生”教学,让学科核心素养在高中生物学课堂落地

【摘 要】“生动·生智·生命”的“三生”教学,注重知识的构建和深度理解,努力促进学生思维和能力的发展,关注学生学习过程和学习行为,指导学生改进学习方法,让学生学会学习,最终实现学科核心素养的落地。在“三生”教学中,教师运用“问题驱动,深度学习”的策略,通过“创设情境,设问导入”“做出假设,实验验证”“自主学习,分析原因”“深入学习,强化理解”“前后呼应,构建网络”五个环节,激发思维碰撞,在问题解决中促进学生对知识的深度理解,发展学生的高阶思维,树立生命观念,达成核心素养目标。

【关键词】“三生”教学 核心素养 生物学

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》提出课程的基本理念之一是“核心素养为宗旨”[1]。发展学生的生物学核心素养,成为高中生物学课堂的核心目标。为了实现这一目标,教师必须探索有效的课堂教学策略,以提升教学效果,构建一个高效的生物学学习环境。在教学实践中,为更好地落实核心素养的培育,我凝练了“生动·生智·生命”的“三生”教学理念,并将其应用于课堂教学中,取得了显著的教学效果。

一、“三生”教学的演变和发展

回顾三十余年的教学生涯,我总结出自己教学目标的演变经历了从“让学生喜欢”到“让学生学会”再到“让学生会学”三个阶段。我所追求的课堂,对于学生而言,是一个“想学、乐学、善学”的课堂;对于教师而言,是一个“与学生共同成长、享受教学”的课堂。在教学实践中,我形成了“精设巧导,以情激趣,以学生智”的教学风格。“精设巧导”是教学方法,指的是通过精心设计的情境或具体事例,用巧妙的问题引导,层层递进,逐步构建知识体系;“以情激趣”是教学方式,强调的是教师在教学活动中激情投入,创造一个生动活泼、和谐民主的课堂氛围,以激发学生对生物学的兴趣;“以学生智”是教学目标,指的是教学应促进学生的深度思考,推动其思维和能力的发展。这样的教学风格得到了同行的认可和学生的普遍喜爱。我把教学风格进一步凝练,形成“生动·生智·生命”的“三生”教学理念。

我的“三生”教学理念,深受叶澜教授的“生命·实践”教育观的影响。叶澜教授在她的作品《时代精神与新教育理想的构建—关于我国基础教育改革的跨世纪思考》中,阐述了教育的本质,认为真正人的教育,是充满着生命活力的人的教育;教育不是简单的现存知识直接传递的过程,而是生命与生命的交往与沟通的过程,只有有了这种生命的沟通,才能深刻地实现对生命发展的影响[2]。叶澜教授的教育思想为我的教学实践提供了理论支撑和指导。通过将这些理念融入教学中,我努力创造了一个既能够激发学生学习兴趣,又能够促进他们全面发展的教育环境。

二、“三生”教学的内涵和延伸

“三生”教学理念将课堂教学的核心要素归纳为“生动”“生智”和“生命”三个维度。

“生动”作为教学方式,其核心目标在于激发学生的学习兴趣,因为兴趣是学习最好的老师,也是实现高效课堂和素养目标的基础。这一维度包括三个具体方面:第一,导入生动。教师通过选择富有吸引力的情境或实例作为课程的开端,以此激发学生的好奇心和兴趣。第二,语言生动。教师运用富有感染力的教学语言,引导学生产生更深层次的学习和探究欲望。第三,氛围生动。教师营造一个充满生机和活力的课堂氛围,师生、生生互动,促使学生积极参与课堂教学。

“生智”体现了教学本质,即教学应当是一个促进学生知识理解、思维发展和能力提升的过程。这一维度同样包括三个具体方面:第一,问题促思维。教师围绕教学情境提出具有挑战性的问题,以此推动学生思维的发展和提升。第二,策略促能力。教师采用合适的教学方式、方法,促进学生科学思维和科学探究能力的发展。第三,方法促学习。教师在教学过程中融入与学生认知规律相符合的学习方法,从而潜移默化地提高学生的生物学学习能力。

“生命”代表了教学目标,即促进学生的生命发展,这是教育最根本的价值观。这一维度也包括三个具体方面:第一,生命交流。课堂应成为生命之间对话和交流的场所,鼓励学生积极思考、动手实践和团结合作。第二,生命发展。学生作为生命体,在学习过程中应将知识与自身实际、生活实践相结合,做到活学、活用。课堂成为学生主动学习、感悟提炼和不断成长的场所。第三,生命观念。学生在学习知识的过程中形成正确的生命观念,学会尊重和珍惜生命,热爱自然,养成具有真正社会责任感的优秀公民意识。

这样的“三生”教学,深植于生物学学科的独特性,不仅强调知识的构建和深层次理解,而且致力于推动学生思维和能力的发展,关注学生学习过程和学习行为,指导学生改进学习方法,让学生学会学习,成为终身学习者,具备自我驱动、自我管理和自我评估的能力,并最终实现核心素养的培养目标。

“三生”教学不仅是一种教学方法,也可以作为评价高中生物学课堂质量的标准。为更好地评价高中生物学课堂核心素养目标的落实情况,我们把“生动”“生智”“生命”作为课堂观察的维度,并进行细化,制作基于“三生”教学的课堂观察量表。该课堂观察量表能很好地指导教师关注教学目标的细化、教学策略的优化,关注学生的参与,注重学生思维和能力的发展,从而实现“教—学—评”一致性。

三、“三生”教学的实践路径

在以培养生物学核心素养为主导的新课程标准下,高中生物学教学从传统的知识传授转向更加注重学生深入思考和应用知识能力的培养。这种转变要求学生从表层学习转向深度学习,即从简单的记忆和重复转向对知识的深入理解和批判性思考。在追求“三生”教学、落实核心素养目标的教学实践中,教师针对思维要求比较高的教学内容,采用“问题驱动,深度学习”的策略开展教学活动。

我以人教版高中生物学教材必修1第5章第2节“细胞的能量‘货币’ATP”为例,对如何在层层递进的问题驱动下进行深度学习的过程进行阐述和分析。

1. 教学过程再现

(1)创设情境,设问导入

师:今天我们要学习的内容与能量有关,有没有同学能说一说什么是能量守恒定律?

(学生的回答准确到位,掌声响起,课堂气氛一下子活跃起来)

师(课件展示两张苏炳添参加亚运会时夺冠的照片):奔跑时肌肉收缩等生命活动需要消耗能量,依据能量守恒定律,肌肉收缩的能量是由其他物质中的能量转化的,哪种物质中的能量能直接转化为肌肉收缩的能量?能做出假设吗?

【设计意图】教师以苏炳添亚运会夺冠的情境导入,激发学生学习的兴趣,及时鼓励、评价学生,使课堂气氛生动活泼,体现了教学主张中的“生动”。

(2)做出假设,实验验证

生:应该是葡萄糖。

师:为什么是葡萄糖?

生:因为它是细胞生命活动的重要能源物质。

(也有学生回答是脂肪,但很快被其他同学推翻了,理由是:脂肪是储能物质,轻易不能动用,只有在糖类被耗尽的情况下才会动用)

师:很好,做出假设不能凭空想象,一定要有依据。

师(出示ATP药片):细胞中有一种有机物—ATP,ATP制成的药片常用于治疗肌肉萎缩、脑出血后遗症、心肌炎等,说明ATP可以提供能量,有没有可能是ATP直接提供能量?如何证明假设是否成立?

生:要通过实验来证明。

师:实验的选材很重要,肌肉不容易获得,我们是不是可以考虑其他需要消耗能量的生命活动来观察呢?你们知道需要消耗能量的生命活动有哪些?

生:主动运输、胞吞胞吐、脱水缩合等合成代谢。

师:这些生命活动是微观层面的,不容易观察到,还有什么生命活动既消耗能量,又可观察呢?

生:生物发光、发电。

(师生共同选择萤火虫的发光器来做实验材料。探究实验:用小刀将数十只萤火虫的发光器割下,干燥后研磨成粉末,取两等份分别装入两支试管,各加入少量水使之混合,置于暗处,可见试管内有淡黄色荧光出现,约15分钟后荧光消失,然后…… 由学生补充完成后面的实验,学生在A试管中加入2mL的葡萄糖溶液,在B试管中加入2mL的ATP注射液)

师:A、B试管的实验现象是什么?你能得出什么结论?

生:葡萄糖不能为萤火虫的发光器直接供能,而ATP能。ATP为生命活动直接提供能量。

【设计意图】展示ATP药片,能够增强真实感,激发学生学习的热情;感知ATP的作用并拓展探究,能够提高学生的科学探究能力,既“生动”,又“生智”。

(3)自主学习,分析原因

师:为什么ATP能为生命活动直接提供能量?请阅读教材第88页第2、第3段,思考分析ATP能作为直接能源物质的原因。

(在阅读的过程中,有些学生提出问题,教师及时进行解答。学生阅读后,师生一起整理答案,归纳出ATP能作为直接能源物质的原因)

【设计意图】通过自主学习,初步形成结构与功能相适应的观念。

(4)深入学习,强化理解

(教师指导学生通过模型构建ATP并分析高能磷酸键,让学生感受到ATP是一种高能磷酸化合物)

师:ATP作为高能磷酸化合物,在供能时,如何释放能量?ATP供能过程中,可形成哪些产物?

(在这两个问题的解决过程中,学生能够感受到远离腺苷的高能磷酸键容易断裂也容易合成,并能很好地写出ATP水解和ATP合成的反应式)

师:肌肉内ATP只能提供肌肉收缩1秒至2秒所需的能量;一个成年人在安静的状态下,24小时内竟有40kg的 ATP被水解;一个人在剧烈运动状态下,每分钟约有0.5kg的ATP分解释放能量,供运动所需。通过以上资料,你能得到什么信息?

生:ATP在细胞内含量很少,但ATP与ADP相互转化却十分迅速。

师:如果ATP分解转化成ADP放能,而ADP不能生成ATP会有什么后果?ATP和ADP的相互转化具有什么意义?

生:ATP与ADP相互转化,能使ATP含量处于动态平衡中,从而使ATP不会因能量的不断消耗而枯竭,保证了生命活动能够及时地、不断地得到能量。

【设计意图】通过这样的深入学习,学生的科学思维得到发展,同时可以更深刻地感受到ATP作为直接能源的原因,领悟到结构与功能相适应以及生命的统一性的观点,领悟到生命选择的这种能量供应机制是如此精妙。

(5)前后呼应,构建网络

师:ATP与ADP相互转化过程是可逆反应吗?

生:ATP与ADP相互转化过程的能量与所需的酶是不同的,所以不是可逆反应。

师:ADP转化成ATP的过程中,所需要的能量从哪里来呢?葡萄糖等其他能源物质与ATP之间有什么联系呢?

生:葡萄糖能氧化分解,即通过呼吸作用释放能量,释放的能量能转移给ADP和Pi来合成ATP, 而ATP水解释放能量用于需要能量的生命活动。

师:葡萄糖、脂肪等物质的氧化分解这样的放能反应一般与ATP的合成相联系;合成反应、肌肉收缩等吸能反应一般与ATP的水解相联系。葡萄糖就像是活期存折,不能流通,无法直接购买商品,货币可以流通,可以直接购买商品,ATP就像货币一样,能在吸能和放能反应之间不断循环流通,所以我们今天学习的主题是“细胞的能量‘货币’ATP”。

【设计意图】师生在原来板书的基础上,把葡萄糖、ATP、生命活动联系起来,形成知识网络进行前后呼应,解决了本节课的核心问题。

2. 教学效果分析

上述课例,在践行“三生”教学理念的过程中,深度学习的特点—注重批判理解、强调信息整合、促进知识构建、着意迁移运用、面向问题解决、提倡主动学习—得到了充分体现。

(1)教学过程环环相扣,促进学生深度理解

本节课精心安排了五个教学环节:创设情境,设问导入;做出假设,实验验证;自主学习,分析原因;深入学习,强化理解;前后呼应,构建网络。每个环节都有需要达成的教学目标,每个环节都设定了明确的教学目标,并通过新问题的提出,确保了环节间的顺畅过渡和紧密联系,环环相扣,逻辑性强。特别是在课程的前两个环节,教师重点介绍了ATP的功能,为学生奠定了基础认知。紧接着的第3和第4环节,则深入探讨了ATP能作为直接能源物质的原因,进一步深化学生的理解。最后一个环节将课程内容融会贯通,强调了ATP作为细胞能量“货币”的角色。在这一过程中,教师没有简单直接地把知识传授给学生,而是让学生在解决问题的过程中自然构建知识网络。学生在体验和探索中吸收知识,在思维的碰撞和发展中深化理解。这样的教学模式不仅使课堂内容充实丰富,而且确保了学生能够深度掌握知识。

(2)前后呼应构建网络,实现VOoB4a7uNpP79yRi4ZYkYQ==新旧知识的联系

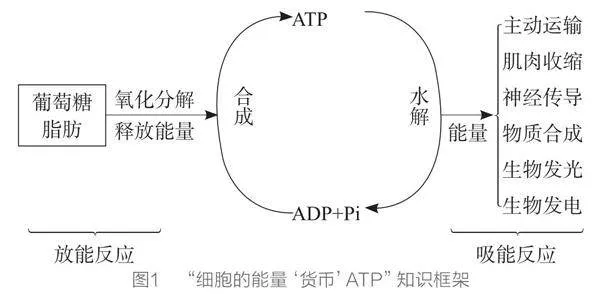

在本节课的初期,学生回顾了葡萄糖作为主要的能源物质,以及脂肪作为能量储存物质的相关知识。同时,还回顾了那些需要消耗能量的生命活动。随着课程的深入,在第5个环节中,学生通过探索ATP的合成和水解过程,将葡萄糖与生命活动之间进行了联系,进而构建起本节课的知识框架(见图1)。

图1 “细胞的能量‘货币’ATP”知识框架

通过构建这样的知识框架,学生不仅能够将新旧知识进行有效连接,还能强化对ATP作为细胞能量“货币”的理解,而且通过ATP与ADP之间的相互转化,深化了对物质和能量转换关系的认识。这种理解和认识对于掌握本节课的核心概念至关重要,并为后续学习呼吸作用和光合作用等奠定了坚实的基础。

(3)层层递进的问题驱动,发展学生的高阶思维

在本节课中,通过层层递进的问题链,教师成功地激发了学生的好奇心和探究欲,引导他们进行深入的思考和讨论。学生被鼓励对能够为肌肉收缩提供能量的物质作出假设,并在疑惑中不断追问和思考,这种探究过程不仅培养了学生的批判性思维,还激发了他们寻找证据进行论证的热情。在探讨ATP作为直接能源物质的原因时,学生提出了一个关键问题:“葡萄糖作为重要的能源物质,应该也能为生命活动提供能量,它与ATP之间是不是有什么关联?”这个问题不仅展示了学生对已有知识的深入思考,也体现了他们的批判性思维能力。更有学生发挥想象力,提出:“ATP肯定是不稳定才能作为直接的能源物质,ATP会不会像弹簧一样被压缩着,要用的时候弹开以提供能量?”这种富有创意的思考方式表明学生具备了发散性思维,能够从不同角度探索问题。课堂上,学生不仅解决了疑惑,而且学会了提出问题,质疑现有的知识和假设。这种思维的激活和高阶思维的发展,是深度学习的重要标志。

(4)跨学科知识迁移应用,让学生树立生命观念

在本节课中,能量守恒定律作为一个核心概念被巧妙地融入整个教学过程,学生运用这一定律理解ATP中能量的来源和转化,更好地树立生命观念中的物质和能量观。同时,也利用化学知识深入理解ATP的结构,解决ATP与ADP相互转化过程是否为可逆反应的问题,形成跨学科的结构与功能观。教学中,教师将物理、化学和生物学的知识有机结合,展现了科学思维的严谨性和逻辑性。这种方法避免将生物学文科化,充分体现了科学的实证精神,在迁移运用知识解决问题的过程中,不断实现核心素养的培育。

总的来说,高中生物学课堂应通过“三生”教学,来引导学生深入理解知识;通过提出有深度的问题,激发学生的思考,促进他们的思维发展,并在心灵深处产生共鸣。在这样的课堂上,学生被鼓励去探索、质疑和创新,而不仅仅是被动地接受信息,学生核心素养的培育得以切实落地。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:2.

[2] 叶澜.时代精神与新教育理想的构建——关于我国基础教育改革的跨世纪思考[J].教育研究,1994(10):3-8.

责任编辑:赵继莹

林英

福建省厦门双十中学教师,正高级教师。福建省第六批中学学科教学带头人,厦门市名师工作室领衔人,厦门市专家型教师,厦门市学科带头人,厦门市第九、第十期学科带头人指导教师。第四、第五届省教师技能大赛指导教师,指导青年教师获省技能大赛特等奖、省实验说课比赛一等奖。曾获厦门市教师技能大赛一等奖。主持多个省、市课题,撰写并发表论文十余篇,其中五篇发表在核心刊物上。