传播学视域下的高校图书馆非遗传承与传播策略探究

摘要:为弘扬中华优秀传统文化,促进非物质文化遗产在高校中的传承和传播,提升大学生的文化体验和文化自信,该文基于高校图书馆开展非物质文化遗产传承与传播的政策指导意见,调研了高校图书馆开展非遗传承与传播活动的现状。为丰富高校图书馆非遗传承和传播的理论和实践,依据传播学原理,提出高校图书馆参与非遗传承和传播的具体策略,如建立可靠的非遗信息源,加强与高校非遗传播其他主体的合作,结合大学生受众特点策划内容丰富、形式多样的非遗活动,提升活动的系统性、互动性、体验性,灵活运用多种媒介和信息技术进行传播,制定定性定量的评价标准等,为参与非遗传承的高校图书馆提供经验借鉴。

关键词:非物质文化遗产;传播学;高校图书馆;传承与传播;中华优秀传统文化;大学生

中图分类号:G250 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(a)-0055-05

Exploration of Intangible Cultural Heritage Inheritance and Dissemination Strategies in University Libraries from the Perspective of Communication Studies

GONG Jianhua, YU Jing, HUANG Wei

(The Library, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China)

Abstract: In order to promote the excellent traditional Chinese culture, facilitate the inheritance and dissemination of intangible cultural heritage in universities, enhance the cultural experience and confidence of college students, and based on the policy guidance on the inheritance and dissemination of intangible cultural heritage in university libraries, this study investigated the current situation of university libraries carrying out intangible cultural heritage inheritance and dissemination activities. In order to enrich the theory and practice of intangible cultural heritage inheritance and dissemination in university libraries, based on the principles of communication science, specific strategies for university libraries to participate in intangible cultural heritage inheritance and dissemination are proposed, such as establishing reliable sources of intangible cultural heritage information, strengthening cooperation with other entities in university intangible cultural heritage dissemination, planning rich and diverse intangible cultural heritage activities based on the characteristics of university student audiences, enhancing the systematicity, interactivity, and experientiality of activities, flexibly using various media and information technologies for dissemination, and formulating qualitative and quantitative evaluation standards, etc., providing experience and reference for university libraries participating in intangible cultural heritage inheritance.

Key words: Intangible cultural heritages; Communication; University library; Inheritance and dissemination; Excellent traditional Chinese culture; College student

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)是人们在长期生产生活实践中产生的、各民族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所[1],是民族智慧的结晶,传承着历史的记忆和文明的辉煌,具有独特的历史价值、文化价值、科学价值和社会意义。非遗保护是一个系统的、综合的、需要多方参与的工作,高校图书馆在非遗保护中是一个非常重要的角色,对非遗项目的文献、实物保存与活态呈现有着自身优势和不可替代的作用[2]。特别是高校图书馆作为文化传承与文化育人的重要基地,开展非遗文化传承与传播,对促进高校图书馆充分发挥育人职能、丰富校园文化建设、提升大学生的民族认同感和文化自信心,具有重要意义。

1 高校图书馆参与非遗传承与传播的政策发展进程

中国在2004年批准联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》后,中国开始正式开展非遗保护工作,非遗的保护与传承受也逐渐开始受到高校图书馆的关注与重视。2005年,国务院办公厅发布《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,指出我国非物质文化遗产保护工作的重要性和紧迫性,提出要充分发挥图书馆等文化机构的作用,积极开展对非物质文化遗产的传播和展示。

2011 年,《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式发布并开始实施,明确提出学校应当按照国务院教育主管部门的规定,开展相关的非物质文化遗产教育,图书馆等公共文化机构应开展非遗代表性项目的宣传、展示,对非物质文化遗产进行传承与传播。为进一步加强新形势下的中华优秀传统文化教育,2014年教育部颁发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,强调学校要深入开展创建中华优秀传统文化艺术传承活动,邀请非遗传承人等进校园、进课堂。利用图书馆、校史馆等,结合校史、院史、学科史和人物史的挖掘、整理和研究,发挥其独特的文化育人作用。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅为增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦,印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,提出高校要重视保护和发展具有重要文化价值和传承意义的“绝学”、冷门学科,丰富拓展校园文化,推进戏曲、书法、高雅艺术等进校园。

2 高校图书馆开展非遗传承与传播的研究现状

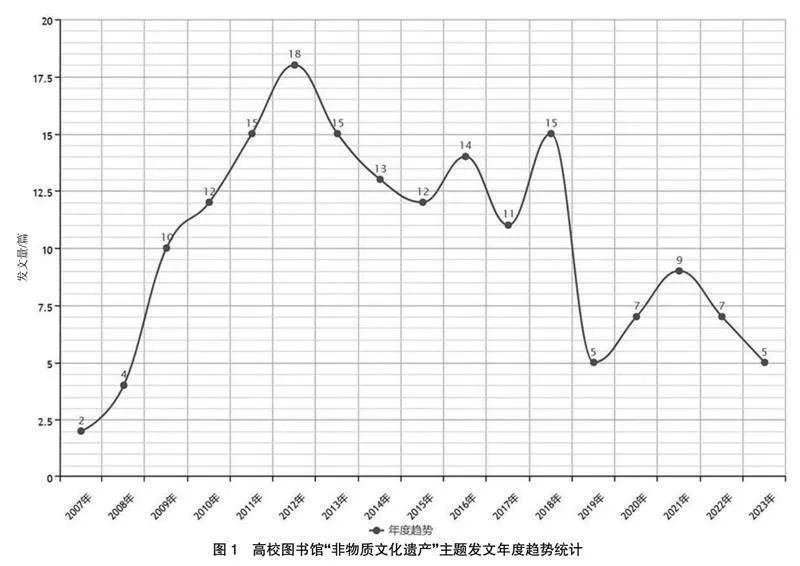

通过中国知网(CNKI)数据库检索平台,以“主题=高校图书馆 and 主题=非物质文化遗产”进行检索,检索到2007年至2024年9月1日相关论文共174篇,见图1。

从检索的文献来看,随着2006年我国“文化遗产日”正式确立,汕头大学图书馆金文坚的《高校图产日”正式确立,汕头大学图书馆金文坚的《高校图书馆保护非物质文化遗产的理论与实践研究》[3]一文开启了高校图书馆关于非遗传承的相关研究与探索。高校图书馆围绕在非遗保护与传承中的角色定位、可采取的措施方法及非遗数据库的建设等方面开展理论研究。随着CALIS全国高校特色数据库建设项目的全面启动,图书馆在非遗文献收集、特色数据库建设等方面进行了有益探索,高校非遗数据库涌现。如保山学院图书馆非遗特色馆藏建设、泰州地方文化特色数据库建设、钦州学院非遗文化数据库建设、西安音乐学院图书馆非遗特色数据库建设等[4-7]。随着高校图书馆非遗数据库建设逐步深化,非遗传播与宣传推广得到重视。部分高校图书馆开展了“非遗进校园”“非遗主题知识传播”等活动。李沂濛介绍了天津师范大学图书馆举办的“非遗进高校”、南开大学图书馆开展的“非遗展演”、天津大学图书馆开展的“泥人张”活动等[8]。此外,也有高校图书馆将非遗传承与空间建设相结合,提出打造非遗文化活态传承新空间、非遗创客空间[9]等。总体来说,高校图书馆对非遗相关主题研究较少,相关研究力量不足,对比国外图书馆,国内图书馆在非遗传承与传播方面存在着传播模式相对单一、整体参与程度不够、形式创新不足的问题[10],理论和实践探讨都还有很大的空间。

3 高校图书馆进行非遗传承与传播的策略分析

根据传播学原理,传播过程通常被认为由6个基本要素组成,即信息源、传播者、受传者、讯息、媒介和反馈[11]。高校校园非遗的传播过程也包括这6个要素,信息源即非遗资料或传承人,传播者即图书馆,受传者即大学生,讯息即非遗知识与文化,媒介即各种宣传方式与途径,反馈即大学生的反应。传承与传播活动的效果很大程度上受到传播要素的影响。结合实践经验,要提升活动效果,需围绕传播要素进行创新实践。

3.1 建立可靠的非遗信息源

高校图书馆开展非遗传承与推广活动,首先,应建立或获取可靠的非遗信息源。

3.1.1 建立非遗特色库或非遗专题网站

非遗具有独特性、活态性、传承性、流变性、综合性、民族性及地域性等特点[12]。收集、整理、加工文化遗产资料不仅是对非遗进行保护和传承的重要方式,也是图书馆拓展和开展服务的基础。图书馆可以重点关注地方民风民俗、传统文化和传统技艺,收集记载这些活态文化的文献、文字、图片、视频、口述、实物、制作技艺、群体活动等资料[13],通过采购、征集、田野调查、录音、摄像等方式进行收集、分类、整理或数字化保存。图书馆可以将这些珍贵的非遗资料建成特色数据库或非遗专题网站,对非遗资料、活动成果进行展示与宣传,为非遗在校园的推广提供一个内容不断丰富、功能不断完善的非遗文化传播平台。

3.1.2 与非遗传承人建立稳定而持续的联系

非遗传承人是非遗文化传播最可靠、最生动的信息源,具有无可替代的作用。邀请传承人走进校园,可以让大学生近距离地感受地道的、原汁原味的非遗文化。高校图书馆应发挥好桥梁和中介作用,通过民间寻访、定向邀约的方式与非遗传承人建立联系,也可以与相关非遗保护单位、地方民间文艺家协会、民间工艺美术协会等机构或团体建立合作关系,开展持续的非遗校园传承与传播活动。

3.2 非遗讯息传播要有系统性、互动性、体验性

根据传播学的原理,受传者接触某一信息的次数越多,越容易接受,同样的信息在相当长的时间里重复出现,是取得以至增强传播效果的重要因素。同时,互动能够使单向的传输转变为螺旋式上升的传播效果。高校图书馆应围绕本地区的非遗项目分主题开展长期的、系列的推广活动,打造非遗文化节等品牌活动,实现非遗传播的规模效应。同时活动应注重互动性和体验性,如在非遗展览与展演过程中加入知识问答、游戏竞赛、话题讨论、体验制作等互动环节,让大学生全面参与到非遗的生产与生活情境。此外,还可以邀请学生一起开发、设计文创道具或礼品,对传统文化进行现代的创新演绎[14]。互动与体验的过程,可以增强大学生的切身感受与审美体验,更加深刻地理解和感悟非遗内涵与价值,提高对非遗的认知和关注。

3.3 加强与其他非遗传播者的合作

高校图书馆开展非遗活动不能孤立地进行,应围绕高校人才培养与学科发展目标,主动与院系、宣传部门、学生社团等其他非遗传播主体合作,共同推进校园文化建设。

3.3.1 与院系合作,促进非遗专业教育与专业人才培养

2021 年,“非物质文化遗产保护”出现在《列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单(2021年)》中,成为艺术学门类下的新增专业,非遗传承从学历探讨和社会传承进入国家制度性设计和举措落实的新发展阶段[15]。在新文科建设背景下,许多高校将非遗融入学科建设和人才培养,与民俗学、社会学、美术学、人类学等融合建设新型交叉学科。目前,北京师范大学、中央民族大学、中山大学、中国艺术研究院、山东大学等高校均招收非遗研究专业相关的硕士生、博士生[16]。以北京师范大学为例,2016年,中国的“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。申遗团队中,北京师范大学的教授担任核心成员,对“二十四节气”申遗成功发挥了重要作用。为推动民俗学特色学科专业的建设与发展,同时为更好地推进“二十四节气”中华传统文化在大学生群体中传播和传承,北师大图书馆在2017年全年持续开展了“二十四节气”中华传统文化立体阅读推广活动[17],将传统文化阅读推广与学科服务相融合,取得了很好的效果。高校图书馆应关注本校非遗相关学科文献的搜集,为相关学科研究与发展提供文献保障;与非遗相关教师建立联系,邀请其对非遗传播的内容与过程进行指导,对其非遗相关学科研究成果进行宣传与推广;邀请相关非遗传承人参与课堂教学,组织非遗学科相关技艺的讲座与展演活动等。

3.3.2 与校内相关管理部门合作,共同推动高校德育与美育工作

作为一种以人为本的活态文化,非遗蕴含着中华传统文化的价值取向和理想追求,非遗传播是高校开展德育和美育的有效方式。高校图书馆应结合高校人才培养目标,主动与宣传部门合作,扩大宣传阵地,提升宣传效果;加强与学生管理部门合作,在非遗传播过程中对大学生开展思政与德育教育;与美育中心合作,将非遗融入美育课堂,提高大学生审美品位和人文素养。

3.3.3 与学生社团合作,丰富校园文化建设

校园文化能够潜移默化地激发学生对传统文化的认知与探索,对大学生进行人文培育与熏陶。许多高校设有关于非遗学习活动的学生社团,如北京大学设有北大民俗学会、茶社、节日文化研究会,北京师范大学设有民俗学社,中国地质大学设有大学生剪纸协会、大学生书画协会,北京工业大学设有民间文化艺术社、戏曲曲艺社等[18]。高校图书馆应加强与学生社团合作,参与学生非遗社团活动,吸引社团参与图书馆非遗活动的策划、宣传、组织和实施,共同营造校园非遗文化环境。

3.4 围绕受传者特点,利用多种媒介及现代信息技术手段进行传播

高校大学生是拥有较高文化水平、思维活跃、具有强烈探究精神的年轻群体。高校图书馆在开展非遗传承与推广时要与青年人的需求相结合,传播方式符合大学生认知特点和审美需求,这样才能吸引大学生有兴趣、有意图去关注、欣赏、汲取,从而激发新的创造力。在传播渠道上,海报、校报、校园广播、校园电视台、学校官网、图书馆主页等都是非遗传播的重要传统渠道。对于传统媒体,需要提升传播内容的文字、版式画面编辑、声乐效果的形式美,增强传统媒介的爽目性[19]。与之相对的新媒体,因其即时性、互动性和个性化的特点已成为更受学生欢迎的信息交流媒介。微信具有传播速度快、信息量大、覆盖面广、互动性强等特点,特别适用于非遗活动的前期宣传和开展线上互动。高校图书馆可以在官微上开设非遗专栏,持续地开展不同主题的非遗传播活动。微信内容可以提供非遗知识、非遗技艺或作品展示、非遗活动宣传信息、非遗相关拓展资料(如图书、艺术作品、网站链接)等。微信专栏中可以设置互动话题,进一步提升微信传播效果,如设置“非遗大家谈”“家乡非遗习俗分享”“非遗知识问答”等互动话题。相比图文媒介的传播,短视频的内容结合声音、动作、表情等于一体,可以让大学生更真切地感受到非遗传播想要传递的情怀,引发共鸣。据调查,2018年抖音多种新奇玩法让戏曲等中华传统文化成为新流行,相关视频播放量达12亿,其中,播放量最高的传统文化类别有书画、传统工艺、戏曲、武术和民乐[20]。图书馆可以借用短视频平台、VR或AR等现代技术设备开展非遗传播,对非遗展览、非遗工艺、体验场景等进行宣传。

高校图书馆在非遗传播过程中,要结合不同非遗项目的特点,综合运用多种媒体开展宣传,灵活运用文字、图片、音频、视频、动画、漫画等多种表现形式,提升传播效果。除了运用校园媒体开展宣传,高校图书馆也可利用社会媒体如报纸、电视、网站对非遗活动开展宣传,提升非遗传播的社会效应。

3.5 制定定性定量评价指标,收集反馈信息

对非遗传承与传播活动的效果评价对持续开展活动至关重要,设计定量与定性的评价指标,如关注度、认可度、直接参与人次等,及时搜集数据进行分析,有助于根据问题调整活动策略,保证非遗传承与传播活动的有效和可持续开展。

4 结束语

承载文化记忆、民族精神的非物质文化遗产是我们的宝贵精神财富,只有通过代代传承、广泛的传播才能存续和发展。在信息时代,新的技术手段和传播途径给非遗的传承和传播提供了新的机遇。高校图书馆在促进非遗的传承与传播中具有不可替代的作用,通过发挥自身文化优势、平台优势、人才优势,探索更广泛的非遗传承与传播路径,弘扬中华优秀传统文化,为提升国家文化软实力,增强民族文化自信贡献力量。

参考文献

[1] 中华人民共和国非物质文化遗产法[EB/OL].(2011-02-25)[2024-08-18].https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/fl/20 2012/t20201214_919523.html.

[2] 陈淑君.文献、实物与活态性:高校图书馆在非物质文化遗产保护中的中介模式[J].民俗研究,2021(3):99-104,159.

[3] 金文坚.高校图书馆保护非物质文化遗产的理论与实践研究[J].图书馆学研究,2007(7):90-92.

[4] 杨晓梅,段静涛.民族地区非物质文化遗产保护与高校图书馆特色馆藏建设研究:以保山学院图书馆特色馆藏建设为例[J].科技信息,2010(12):477.

[5] 张梅花.地方高校图书馆非物质文化遗产特色数据库建设:以泰州地方文化特色数据库建设为例[J].现代情报,2010, 30(7):60-62.

[6] 黎炳明.高校图书馆非物质文化遗产数据库的建设:以钦州学院为例[J].钦州学院学报,2011,26(3):117-120.

[7] 陈一红.非物质文化遗产数字化与高校图书馆特色数据库的建设:以西安音乐学院图书馆特色数据库为例[J].价值工程,2014,33(8):217-218.

[8] 李沂濛.高校图书馆参与非物质文化遗产传承与保护的途径:以天津高校为例[J].图书馆学刊,2019,41(7):44-49.

[9] 布莉华,孙玲玲,姜新.基于产教融合的高校图书馆非物质文化遗产创客空间设计与实现[J].图书馆研究,2017,47(6):1-5.

[10]刘婧.国外图书馆参与非物质文化遗产信息传播的路径及启示[J].图书馆学刊,2020,42(7):100-104.

[11]董璐.传播学核心理论与概念[M].北京:北京大学出版社,2016.

[12]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2006.

[13]郑芳梅.高校图书馆特色馆藏建设与非物质文化遗产保护[J].高校图书馆工作,2013(4):44-45.

[14]苏静.互联网+时代“非遗”艺术的创新设计与发展[J].北方美术,2017(10):82-83.

[15]郭浩.非物质文化遗产作为高等教育资源与新文科建设的契合性[J].云南艺术学院学报,2021(4):23-27.

[16]马知遥.新文科背景下非物质文化遗产学建设的思考[J].齐鲁艺苑,2022(4):94-101.

[17]孙媛媛,张玲,于静,等.高校图书馆中华传统文化立体阅读推广探究:以北京师范大学图书馆“二十四节气”阅读推广为例[J].图书情报工作,2020,64(9):57-64.

[18]成志芬,张宝秀.北京地区高校非物质文化遗产传承人才培养情况分析[M]//北京文化论坛文集编委会.2012北京文化论坛:首都非物质文化遗产保护文集. 北京:首都师范大学出版社,2012.

[19]陈思琦.非物质文化遗产在高校校园中的传播研究[J].中华文化论坛,2015(7):79-82.

[20]搜狐网.2018抖音大数据报告[EB/OL].(2019-02-16)[2019-08-08]. http://www.sohu.com/a/295033885_228332.