汉语宾语省略认知机制的“相同—不同”模型解释

摘要:在相同-不同模型中,汉语宾语省略结构的产生被分析为两个概念结构的对齐和对比,相同部分即宾语不被编码,不同部分是信息焦点,于是被编码为显性的语言表达,相同部分在概念结构中依然存在。省略结构的产生过程是概念层面的对比,其产生基础是概念重叠。宾语省略结构符合语言产出的经济性原则和合作原则中量的准则之间的平衡,说话者寄希望于听者对于两小句概念结构的对齐来实现对重复概念的激活,从而实现省略句的理解。相同概念的编码与否揭示了宾语省略和谓语省略结构的内在转化关系。严格解读中,认知主体选择对齐前一小句中确指的受事概念;宽泛解读中选择“同指”这一对齐概念。无论何种情况,后省略小句可以编码为同一语言表达,进而造成了两种解读。

关键词:宾语省略;认知;相同-不同;严格/宽泛解读;概念结构;提取-激活

中图分类号:H146.3 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(a)-0024-05

A Cognitive Mechanism Account of Chinese Object Ellipsis: Based on “Same-Except” Model

YE Sen

(School of Foreign Languages, Soochow University, Suzhou Jiangsu, 215006, China)

Abstract: Using the same-except model, the production of Chinese object ellipsis structure is analyzed as the alignment and contrast of two conceptual structures. The same part is the concept which appears in the object position, which will not be encoded. The different concept is the focused information, thus it will be encoded as the explicit language expression. The same part remains implicit in the conceptual structure. The processing of elliptic structure is the contrast at conceptual level, and its production basis is conceptual overlap. The object ellipsis structure conforms to the balance between the principle of least effort in language production and the quantitative principle of cooperation principle. The speaker hopes that the listener can activate the concept of repetition by aligning the conceptual structure of the two clauses, so as to realize the understanding of elliptical sentences. Whether the same concept is encoded or not reveals the internal transformation relationship between object ellipsis and predicate ellipsis structure. In strict reading, the conceptualizer chooses to align the concept of the patient that is definitely referred to in the preceding sentence, while in sloppy reading, the concept of co-reference is chosen. In any case, the elliptical clause can be encoded as the same language expression, resulting in two interpretations.

Key words: Object ellipsis; Cognition; Same-except; Strict/sloppy reading; Conceptual structure; Access-activation

宾语省略现象在英语中不被允准,但在汉语中却广泛存在。宾语省略可以出现在对话中,也可以出现在语篇中。在以往的研究中,省略现象被认为是句法和语义的不匹配现象,即认为省略句中的空位上还存在着语义,不影响读者或听者的理解。典型的汉语省略句,如例1、例2所示。

例1:

问:你吃饭了吗?

答:吃了。

例2:

我喜欢苹果,他也喜欢。

上述例句中,例1的答句省略了动词“吃”的宾语“饭”,例2的后一小句省略了宾语“苹果”。关于宾语省略结构的限制条件和允准机制等问题,以往研究做了大量论述。其中,张天伟探讨了汉语名词性省略结构的句法语义限制条件[1]。依据自然焦点相关理论,张天伟认为处于焦点位置的宾语成分无法被删除。句子缺少的宾语是原先处于宾位的成分被提升到了更高位置然后再被删除的[2]。Li & Wei认为,汉语虽然是“语篇导向”语言,但宾语省略现象依旧需要语法的约束,建立一种“真空语类”(True Empty Category),有利于更好地理解论元省略的本质[3]。以往研究的重点多放在单一的句法结构及省略结构的允准机制上,往往忽略了语境、认知等因素。鲜有研究强调宾语省略的动机及其产生机制。基于Culicover & Jackendoff [4]提出的 “same-except” (相同-不同)模型,汉语宾语省略结构的产生过程可以被详细描述。

1 理论准备

语义是由“概念”构成的,语言表达的意义就是它的“概念结构”,语言表达和概念结构之间存在着一定的对应关系[5]。概念结构到语言表达的转化需要调用语义、语音和符号单元来激活特定的概念结构,这一过程叫作编码。在特定时间内,说话者在语言表达前已经具备一个需要表达的连贯概念结构[6]。由此看来,省略结构中的后小句之所以省去了一个元素,是因为概念结构的重叠。

相同-不同模型理论认为,临近并具有相似关系的两实体可以被认为是“相同,除了两者所具有的一些不同的部分或特点”。这是一种认知关系,存在于人的视觉、听觉等感官判断系统之中。认知语言学认为,语言的表现和人类的认知能力有关。“相同-不同”作为一种认知能力,自然会对语言的产生有所影响。省略小句的产生一般依赖于已经建立的前一完整小句,两句概念有重叠的地方,语言结构的产生优先基于部分概念重叠,一个完整概念的激活会促进两个概念重叠部分的激活,这里的“概念重叠”指的就是省略结构中两小句中的概念重叠部分。因为前一小句已经用语言编码出重叠的概念,后一小句基于语言的“经济原则”[7],便不再对此重叠概念进行编码。省略句的产生是基于两个近似相同概念结构的比较(global comparison) ,找出重叠(相同)概念并编码不同概念。省略结构的两小句中,后小句中的不同概念是焦点,因此在表达中往往带有重音,如例2中的“他”。由此来看,相同—不同模型和提取—激活模型有共通之处,对省略结构有天然的适配性。在相同-不同模型中,省略结构的产生是由于运作机制中对句法结构的“删减”操作,但此模型并未探究删减的标准。提取—激活模型认为相同的概念隐含于概念结构中不被编码,宾语省略的产生基础是概念整合。根据提取—激活模型的特点,将相同—不同模型做适当修改,得到此模型的运作机制。

(1)发现。此过程涉及对两相似概念的搜寻。因为省略结构中后一小句的概念与前一小句存在概念重叠,所以这两者被视为比较的对象。

(2)对齐。前一省略小句已经建立的概念结构和待编码的后一小句省略结构的概念结构根据各自在概念结构中承担的角色进行组分的对应。

(3)辨认不同。经过对齐步骤以后,认知主体辨认出两个概念结构中对应组分中不同的地方。

(4)整合并编码。作为新信息,新概念结构中与旧概念结构不同的地方得以编码。重复的信息编码与否取决于听者理解程度、语境影响等。

(5)在编码过程中,除了编码新产生的概念结构之外,还要适当添加一些触发词来帮助听者对齐两概念结构并实现省略句的理解,如例2中的“也”。

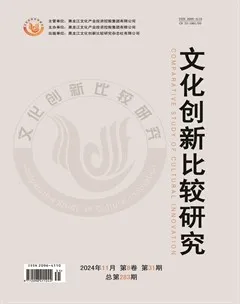

两个并列的概念结构被称为SITUATION 1和SITUATION 2,分别指代前小句和后一小句的概念结构。经过“寻找”过程后,两个有概念重叠的结构被平行并置,根据各自概念组分(P)的对应,两个概念结构呈现“对齐”状态,如图1所示。

上图中的S1指的是前一小句已经建立的概念结构,它的组分包括P1和P2,S2指的是概念主体想要建立的概念结构,由于两结构有相同的部分,所以两者被发现并对齐。图中对齐箭头所指的大矩形指的是两概念结构的对齐内容。以例2为例,S1指的是<我喜欢苹果>这个语言表征下的概念结构,其中包括<我><喜欢>和<苹果>三个概念元素。当概念主体想表达另一个概念<他喜欢苹果>时,由于两个概念结构有重叠之处,所以两个概念结构自然被认知主体“对齐”。对齐之后,概念主体会辨认出两个概念结构不同的地方,即<他>和<我>不同,<喜欢>和 <苹果>两个概念是和前一小句的对应概念相同的。下一步是编码新信息和考虑是否编码全部旧信息, <他>作为新信息保留下来作为焦点,<喜欢>和<苹果>作为旧信息可以全部不被编码,此时概念结构被编码的元素只剩下<他>,于是语言编码为“他也是”,成为动词省略结构。在宾语省略中,“喜欢”被编码的原因有二:一是便于听者对齐保留下的概念结构,便于理解;二是编码的<喜欢>这个概念和前一概念结构里的<喜欢>是不一样的,它们是同一概念类型(type)的不同实例(instance)[8]。因此,留下<喜欢>这个概念,两个省略小句的意思会有细微的不同,即“我对苹果的喜欢”和“他对苹果的喜欢”不太一样。

决定编码旧信息<苹果>之后,剩下的概念元素<他>和<喜欢>不能直接编码,还需添加触发词“trigger”“也”来便于听者对齐相应的概念结构,并顺利理解省略的内容。“也”表达的是“异中有同”[9],这正好有助于省略两小句的概念结构的对齐。同时编码<他><喜欢>和<也>,目标省略小句“他也喜欢”便出现了。

此理论框架对于解释省略结构具有显著的优势。一是它注重语言的认知特点,认为省略的生成是概念结构的比较和重组,是在概念层面的操作,所以它的适用性可以扩展到“光杆论元省略”“截省句”等其他省略结构上。二是,传统的生成语法研究将省略限制在特定句法移位等操作上,忽略了省略生成的动态性和语境依赖性。概念结构来源于“概念基底”,而“概念基底”又来自语境和听话人及说话人的交互等方面,省略句的产生又和概念结构密不可分,所以省略句自然和语境等超出句法操作本身的因素有关。下一部分将用此模型来解释汉语中存在的宾语省略结构。

2 汉语宾语省略结构的认知解释

本节首先讨论汉语宾语省略结构在“相同—不同”模型中的体现,然后对省略小句的具体形成过程进行详细描述,其中会涉及对否定省略句的解读和对“trigger”产生动因的解读。

否定的宾语省略小句相比肯定句多了一项概念结构“不”,相对于“也”,“不”同样表达的是“异中有同”。“不”的否定对象至少有以下4项。

(1)对“他”的否定:“我喜欢苹果,他不喜欢苹果”。

(2)对“讨厌”的否定:“我喜欢苹果,我不讨厌苹果”。

(3)对“香蕉”的否定:“我喜欢苹果,我不喜欢香蕉”。

(4)对“我喜欢苹果”整体的否定:“我不喜欢苹果”。

如此看来,“不”的使用过程中也存在概念结构的对比,即找出两个概念中“相同”和“不同”的地方。因此,在否定省略结构中,“不”的出现能够帮助听话人“对齐”相应的概念结构并理解省略句,如例3。

例3:我喜欢苹果,他不喜欢。

例3中,后一省略小句中省略了“苹果”这一元素。既然这一元素省略了,就表示此元素并不是说话人想表达的焦点。在例3中,说话人真正想否定的是后一小句中的主语“他”,这与上述讨论“不”字的否定对象情况中的第1条对应。同时,落在“他”上的重音也能体现出此信息的重要性。

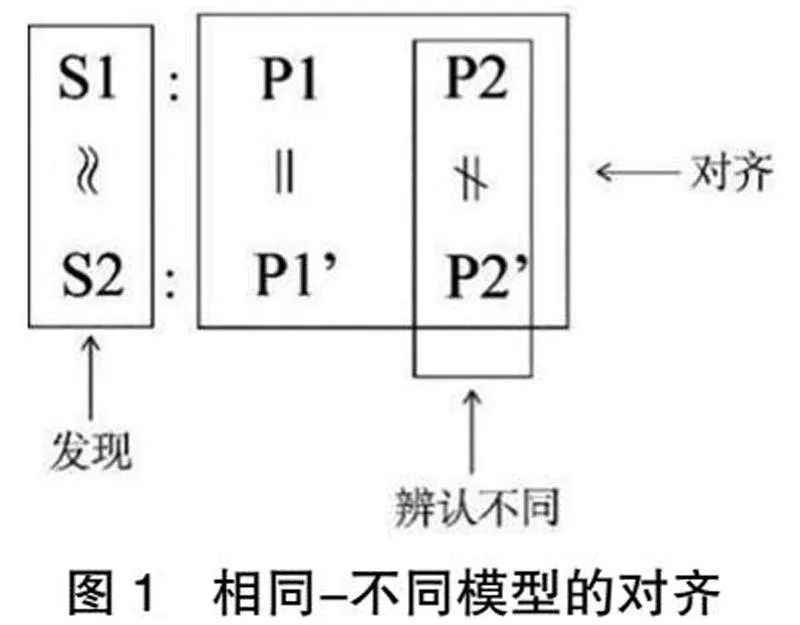

例3的前一小句构造完成后,已经存在一个确切的概念结构<我喜欢苹果>,其中至少包含三个元素:<我><喜欢>和<苹果>。当认知主体意图表达新概念<他不喜欢苹果>时,由于此概念和先前已经建立的概念存在概念重叠的部分,这两个结构于是被“发现”并“对齐”。根据“相同—不同”模型的运作机制,前后两个概念被并置在一起,如图2所示。

由图2可知,在两个概念被对齐之后,它们之间的相同点和不同点也被辨认出来,不同点包括新概念中的<他>和<不>,由于这两者是新信息,所以得以保留。否定极性标记<不>作为新出现的概念,并不和旧的概念结构中的某一成分对应,这种情况被认为是elaboration(阐释)。当然,如果换个角度讲,前一概念中的空位也可能存在着肯定句中默认的肯定极性,从而和“不”形成对比关系。无论如何,“不”的出现都代表它是新信息,要保留下来并被编码,这不影响当前的分析。接下来,认知主体要决定重复信息“喜欢”和“苹果”的编码与否。有多方面的因素会影响到这一操作。第一,语言的产出虽然依赖概念结构,但并不完全遵照概念结构,概念主体依然会将语法纳入语言产出的考量之中,这也就避免了“他不苹果”这种不符合语法的语言表达。第二,语言的产出会综合考量经济性和合作原则的平衡,输出的信息既不能太少也不能重复太多。图2中第二小句的概念结构中,如果重复信息<喜欢>和<苹果>都不被编码,那么待编码的概念结构<他>和否定概念<不>依然能编码为可接受的语言表达“他不”,此时后小句呈现动词省略的状态。如果编码<喜欢>遗留<苹果>,后一小句会编码为“他不喜欢”,此时小句呈现为宾语省略状态。这个分析体现了此模型的另一个优势,即发现了各个省略类型之间的内在联系和潜在的转化关系。由此可见,动词省略结构有可能是宾语省略结构的进阶形式。第三,认知主体留下 <喜欢>这一概念是因为它能编码为和前一小句中一样的语言表达,从而便于听者对齐相应的元素并理解省略句。第四,是否编码<喜欢>可能和认知主体当时的心理状态或和当时的语境有关。

回看上述对“不”的否定对象的讨论,从其中第1、2和3条中可以发现,在省略结构中,“不”和其否定对象都为新信息,其余为旧信息。“不”的这一用法也为听者理解省略句提供了便利。

经过上述讨论,重复概念的去留问题也得到了解决。在例3中,经过相同—不同模型的计算,并综合考虑各种影响因素后,认知主体遗留了重复概念<苹果>并只编码<喜欢>。经过概念的整合和语言编码过后,“他不喜欢”这一表达就产生了。

宾语省略结构中有另一热点研究对象,即有时宾语的省略会让省略小句产生两种解读:严格解读/宽泛解读。如例4所示。

例4:张三看见了他的妈妈,李四也看见了。

a.张三看见了张三的妈妈,李四也看见了李四的妈妈。

b.张三看见了张三的妈妈,李四也看见了张三的妈妈。

上述例子中,例4 a为宽泛解读,例4 b为严格解读。造成这两种解读的原因是,由于例4中的省略小句的恢复形式为“李四也看见了他的妈妈”,其中的“他的妈妈”可以指张三的妈妈,也可以指李四的妈妈,这是由于认知主体选择的“基线”不同[10]。例4 a解读中,认知主体选择的基线是“同指关系”,即这个关系是省略结构中两小句共有的概念。例4b解读中,认知主体选择的基线是前小句中的<张三的妈妈>。从相同—不同模型的角度理解,这两种解读的构建是由于认知主体的目标概念不同导致的。在宽泛解读中,认知主体激活了前小句概念结构隐含的特点“同指”,即概念结构中<张三>和<他的妈妈>中的<他>之间的对应关系,且认知主体意图表达的新概念中也包含了这一对应关系。概念结构的特点也是可以对齐的,它属于概念结构的一方面。这一过程在“相同—不同”模型中的体现,如图3所示。

如图3所示,S1所呈现的是例4 a中前一小句的概念结构,其中包含语言表达中“张三”和“他”的同指关系这一特点。之所以产生了宽泛解读,是因为认知主体想要强调的信息,即“同指”这个特点是无法用语言编码的。换个角度说,S1的说话者并没有刻意强调“张三”和“他”这两个元素的对应关系,这就导致后来的说话者想基于这句话再做补充时,需要自己理解前小句中的“他”的指代。认知主体既然想要产生宽泛解读,那么重点一定会放在概念结构中的动作发出者和各自妈妈的关系身上。实际上,在宽泛解读情况下,当认知主体理解S1的概念结构时,其中的<他>的指代已经具备确定性,即<他>指的是<张三>,所以语言表达中的“他的妈妈”实际上想表达的是<自己的妈妈>这个概念。如图3所示,宽泛解读时,认知主体此时会忽略各自妈妈的不同,将两个妈妈都看作一个相同的抽象概念<自己的妈妈>,这就为省略提供了基础条件。对齐之后,两个概念结构的并列如图3所示,两个抽象概念<自己的妈妈>属于相同概念,于是不再被编码。认知主体会留下触发词“也”来让听者对齐S1中<张三>和<自己的妈妈>的“同指”关系和S2中的<李四>和<自己的妈妈>之间的“同指”关系。

在严格解读情况下,认知主体在S1中选择的基线变成了<张三的妈妈>这个概念,即认知主体不想强调同指对应关系,而是强调两个主语对同一宾语施加的动作。此时的概念对齐状况,如图4所示。

严格解读中之所以能省略宾语,是因为S1和S2概念结构中都存在<张三的妈妈>这个概念。认知主体对齐两概念结构的元素之后,发现不同的概念只有<李四>,于是这一概念得以保留,<看见了>可以保留是因为多方面因素影响。<张三的妈妈>这个概念是重复信息,于是不被编码。最后,添加触发词“也”之后,省略结构“李四也看见了”就产生了。需要注意的是,这时“也”的追加对象是<张三的妈妈>这个概念,与宽泛解读的追加对象不同,这是由于认知主体对S1概念结构的理解不同导致的。由于“也”的追加对象的灵活性及认知主体强调对象的不同,听话者无法正确抓取说话者的意图。由于说话者的真正意图无法被编码成显性的语言,听话者自然会产生两种不同的解读。

3 结束语

本研究利用概念结构及相同-不同模型等理论,对汉语宾语省略的产生过程进行了分析。研究发现,宾语省略的动因是语言表达的经济原则,省略的基础是省略结构中前小句和后小句中存在的概念重叠。相同-不同模型通过对两个概念结构的对齐和比对,发现其中的相同点和不同点,从而决定某一概念元素的编码与否。重复概念的编码受多方面因素影响,包括协助听话者对齐概念、语境因素影响等。重复概念的编码与否决定了省略小句的不同表现形式,这可能揭示了谓语省略结构和宾语省略结构的内在转化关系。宽泛解读和严格解读的产生是由于说话者的意图无法正确表达,以及“也”的追加对象的不确定性。宽泛解读中,“同指”这一特点被认知主体追加到第二小句的概念结构中,此时说话者希望听话者能通过“也”的帮助达成这一理解,但听话者受制于“也”的灵活性,会面临<张三的妈妈>和<自己的妈妈>两个概念二选一的局面,进而造成了两种解读。

参考文献

[1] 张天伟.现代汉语名词性结构省略的句法语义限制条件研究[J].外语教学与研究,2019,51(6):901-913.

[2] 张天伟,马秀杰.自然焦点与现代汉语宾语省略的本质[J].外语研究,2019,36(2):52-58.

[3] LI A Y,WEI T. Nominal Ellipsis in Chinese [M]. Oxford:Oxford Research Encyclopedia of Linguistics,2023.

[4] CULICOVER P W,Jackendoff R. Same-except: A domain-general cognitive relation and how language expresses it[J].Language,2012,88(2):305-340.

[5] CULICOVER P W. Natural language syntax[M]. Oxford:Oxford University Press, 2009.

[6] LANGACKER R W.Access,Activation,and Overlap:Focusing on the Differential[J].外国语(上海外国语大学学报),2012, 35(1):2-25.

[7] ZIPF G K. Human behavior and the principle of least effort: An introduction to human ecology[M]. Ravenio books, 2016.

[8] LANGACKER R W. Elliptic coordination[J].Cognitive Linguistics, 2012, 23(3): 555-599.

[9] 杨亦鸣.“也”字语义初探[J].语文研究,1988(3):56-59.

[10]段红.汉语省略结构构式义的基线/阐释模型解析[J].现代外语,2022,45(4):464-475.