面向电子信息类课程的新时代北斗精神跨课程协同思政探索

摘 要:新时代北斗精神融入电子信息类课程思政具有鲜明的时代价值与现实意义。为有效保证课程思政质效,提高课程思政精准性和体系性,研究新时代北斗精神的跨课程协同思政。结合新时代北斗精神内涵,该文分析跨课程协同思政总体要求和协同思政目标,进一步从协同思政资源体系建设和协同思政教学模式两个层面给出推动新时代北斗精神跨课程协同思政的有效举措,最后对于常态化推动跨课程协同思政给出若干建议。该文工作成果对于推进课程教学改革,支撑实现协同育人、体系育人提供有益参考。

关键词:新时代北斗精神;电子信息;课程;课程思政;协同思政

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0184-04

Abstract: The integration of the "New Era BeiDou Spirit" into the ideological and political education of electronic information courses holds distinct contemporary value and practical significance. To ensure the quality and effectiveness of ideological and political education within courses, and to enhance its precision and systematicness, research is conducted on the cross-curricular collaborative ideological and political education centered on the New Era BeiDou Spirit. Incorporating the essence of the New Era BeiDou Spirit, this paper analyzes the overall requirements and goals of cross-curricular collaborative ideological and political education. Furthermore, we proposes effective measures to promote cross-curricular collaboration in two aspects: the construction of a collaborative ideological and political education resource and the adoption of collaborative teaching models. Finally, several suggestions are put forward for the normalization of cross-curricular collaborative ideological and political education. The findings of this paper provide valuable references for advancing curriculum and teaching reforms, and supporting the realization of collaborative and systematic education.

Keywords: New Era BeiDou Spirit; electronic information; courses; ideological and political education in courses; collaborative ideological and political education

新时代北斗精神是在我国北斗卫星导航系统从无到有、从有到优、从区域覆盖到全球服务的独立自主建设历程中,中国航天人迎难而上、接续奋斗,逐步孕育凝练而成的民族精神和时代精神,也是“两弹一星”精神在航天领域的赓续传承[1]。

电子信息类专业是信息技术的主要专业门类,也是新形势下遭受西方国家“卡脖子”“脱钩断链”最为严重领域,亟需加强自主创新和自立自强发展,自然需要理想信念坚定、专业能力突出的人才队伍作为支撑。而“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”的新时代北斗精神正契合这一需求。将新时代北斗精神融入电子信息类课程思政教学,同步实现知识传授、能力培养和价值塑造,对于推动我国的德才兼备的电子信息人才培养,进一步为激发我国新型举国体制优势持续注入内生动力,具有非常重要的历史意义和现实价值[2-3]。

目前国内多所高校已经开展了关于新时代北斗精神融入电子信息类课程思政的探索[4-7],包括课程思政教学目标分析、教学方法设计、案例体系构建等方面。然而,这些工作均面向卫星导航定位单一方向课程,覆盖面窄且思政案例和模式难以跨课程复用,思政效果难以辐射到其他相关专业课程(如通信、遥感等),在其他电子信息类专业课程思政时,需要重新构建教学模式和案例场景,将引发教学团队额外工作量。

实际上,在建设世界一流科技强国背景下,开展多课程协同的新时代北斗精神思政教学探索,是体系性推动新时代北斗精神融入电子信息类课程思政、系统性培塑德才兼备领域专业人才的有效途径,也是本文研究的主要内容。

一 新时代北斗精神的跨课程协同思政要求

在教育部2020年印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,要发挥各课程之间的协同效应并构建“三全育人”大格局。这就要求高校教师不断创新提高课堂思政能力,不仅要统筹课程思政与思政课程之间同向同行协同建设,也要从学科方向整体布局视角进行课程思政顶层设计,构建起内容体系完整、机制体制协同、可操作性强的课程思政协同新格局[8-9],持续提升课程思政质量效益。

本文以电子信息类课程为对象,开展新时代北斗精神融合的跨课程协同思政,结合相关课程知识体系、课程特色,分析其中的思政元素与“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”核心价值的耦合关系,主要要求包括以下几个方面。

(一) 锚定新时代北斗精神体系性融入跨课程思政总目标

新时代北斗精神作为新形势下中国共产党精神谱系之一,对于我国科技进步和经济社会发展具有非常强的推动作用,其价值引领作用不应该限制于导航定位相关课程,而应该作为相关领域课程尤其是电子信息领域所有课程共同思政的目标之一[10]。将新时代北斗精神体系性系统性融入跨课程思政共性目标,结合各课程知识体系和课程特点将其与知识传递、能力培养产生同频共振,将对于新时代北斗精神核心价值的传递起到重要推动作用。

(二) 释放课程思政资源,重构协同思政顶层设计

传统的课程思政教学过程中,各课程教学团队独立挖掘思政要素、搜集思政素材、构建思政资源。这往往导致思政资源禁锢于单一课程、复用程度不够,教师精力重复消耗;当同一个思政案例在多个课程教学中使用时,学生的倾听兴趣和专注力会显著下降,甚至感觉枯燥乏味,直接影响思政效果。为此,将新时代北斗精神深度协同融入多个课程,需要首先将各门课程的思政资源释放,教师跨课程组集中研课,根据思政目标进行顶层统筹设计。

(三) 思政案例跨课程交叉印证,反复强化学生价值塑造

新时代北斗精神的跨课程协同思政,必然会出现同一个北斗精神案例出现在多门课程的情况,但是这些案例的出现不是简单的故事性重复,而是会结合课程知识特点从不同的视角和维度进行解读。从学生视角来看,在不同的课堂上听到同一个案例时会有常听常新的感觉,会建立新的理解和认知,在有效保护学生学习专注力的同时,也能够通过反复的、交叉的思政融入达到对学生价值塑造的强化深化效果。

(四) 反哺专业知识体系构建,培育增强学生科技创新本领

课程思政是将思政资源渗透到专业知识教学体系中,目标是培养德才兼备的专业技术人才。新时代北斗精神跨课程协同思政的目标也应该是培养具有坚定理想信念、优秀的职业观、创新观和价值观的专业技术人才。精神传承与知识传授是相辅相成的,跨课程协同思政模式将新时代北斗精神作为思政主线,将“自主创新、开放融合、万众一心、追求卓越”精神内涵贯穿多门课程,有助于帮助学生打破课程知识体系壁垒、构建跨课程知识树,从而实现对学生综合创新能力素质的培养,同时其自立自强服务国家经济建设的本领也不断增强。

二 新时代北斗精神跨课程协同思政目标

课程思政的要素编排、资源构建与教学运用,必须紧密围绕思政目标开展。我们将新时代北斗精神融入电子信息大类专业课程教学思政的目标设置为以下几点。

(一) 坚定理想信念,培育家国情怀

电子信息类专业与当前国家的重大工程项目和重大战略的关系非常紧密,载人航天、探月工程、低轨卫星互联网等[11-13],都需要大量的电子信息人才支撑。在当前被西方国家科技封锁禁运的新形势下,培养大批具有坚定信仰、科技报国使命意识的专业人才,是新时代北斗精神思政的首要目标。

(二) 强化职业素养,弘扬工匠精神

新时代北斗精神中“追求卓越”的基本内涵中,蕴含着一丝不苟、精益求精、认真执着、诚信担当的工匠品质和职业素养。电子信息类专业人才肩负着为国铸器的历史责任,更需要强化职业素养,增强匠人意识,构建良好的职业价值观,为构建科技强国贡献力量。

(三) 坚持科学思辨,勇于开拓创新

经过长期发展,我国电子信息领域很多方向已经在国际上由跟跑、并跑,转变为领跑,甚至迈入无人区。在此背景下,我国北斗系统建设独立自主、自立更生开展核心关键技术攻关,取得举世瞩目成就的历程,恰好能够启发领域从业人员,要坚持不盲从、不迷信的科学思辨,坚持自主创新、开拓进取,才能在未来不断取得新突破,为技术进步注入原动力。

(四) 秉承开放理念,团结协作融合

“开放融合、万众一心”是我国北斗系统能够打破国外封锁取得成功的重要内因,也是我国新型举国体制优势的基础支撑。任何一个国家重大工程和颠覆性技术进步,本质都是巨大的系统工程,需要多学科多领域团队协作,仅靠单打独斗是完不成的。因此,秉承开放、融合、团结理念,以“大团队”视角加强协同配合,才能真正找准问题、精准攻研、高效推进,不断取得新成就。

三 新时代北斗精神跨课程协同思政的组织实施

新时代北斗精神的跨课程系统思政需要与各课程的教学过程融合式开展,以各类显性的北斗故事案例和隐性的北斗精神案例为基础,通过教师主导下的以学生为中心的主动思政、积极思政和情景思政,有效实现精神深化、内化。

(一) 共性设计与个性复用相结合,构造新时代北斗精神跨课程思政资源体系

针对新时代北斗精神跨课程协同思政,要解决的关键问题是各类思政案例和场景的复用问题。本质上需要解决这些思政资源的共性设计和个性复用矛盾问题:共性设计是指各类资源背后的思政元素所蕴含的精神实质和基本事实,而个性复用则是同样的资源出现在不同的课程中时,需要呈现不同的观察视角和学生留白思考的维度。通过多课程协同(包括教学团队协同、课程内容协同和教学实施协同)共同完成思政资源的共性设计,并在具体授课过程中开展这些共性思政资源的个性化复用,一方面能够提高思政资源准备质效,同时又能够实现精准思政和有效思政。

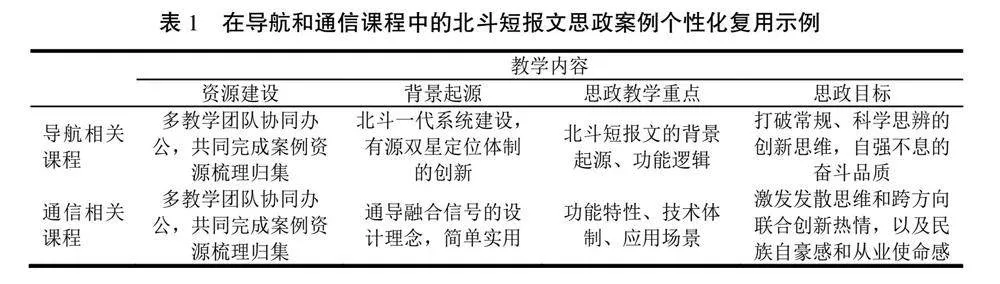

例如,北斗短报文作为我国北斗卫星导航系统特有的功能[14],是区别于其他卫星导航系统的最大亮点,其背景起源、建设历程和功能特色等都蕴含了思政元素。在跨课程的协同思政资源准备阶段,可以由多个教学团队共同将北斗短报文的相关案例资源进行整理,在不同的课程授课过程中,从不同的角度进行解读,个性化地融入教学内容体系。例如在导航相关课程中,重点解读北斗短报文的背景起源,是由于我国北斗一代系统建设初期受资金和技术限制,老一辈北斗人突破常规创新提出了有源双星定位体制[15],不仅有效解决了我国卫星定位系统从0到1的问题,同时使得我国的北斗系统天生具备双向通信能力,由此启发学生打破常规、科学思辨的创新思维,以及自强不息的奋斗品质;而在通信相关课程中,对于短报文相关的解读则更侧重于其功能特性、技术体制和应用场景方面,本质上这类信号既具备通信能力、又具备导航能力,是一种典型的通导融合信号,其信号体制也是以简单实用为设计理念,激发同学们发散思维和跨方向联合创新的热情,再结合北斗短报文在汶川地震和防疫救灾等方面的应用,培育学生的民族自豪感和从业使命感(表1)。

(二) 多元化教学手段和多形式思政载体相结合,构建新时代北斗精神跨课程立体思政教学模式

新时代北斗精神的文字描述虽然只有短短的十六个字,但是其内涵极其丰富,北斗人物、北斗故事、北斗技术和北斗创新等相关的思政案例资源更是俯拾皆是。笔者所在的国防科技大学,其卫星导航团队是我国北斗系统建设的主力军,亲历系统研制全过程,既是“新时代北斗精神”的创造者,更是忠实的践行者和弘扬者。借助团队在系统研制过程中的所做、所思、所见、所闻和所感,在组织实施新时代北斗精神的跨课程协同思政方面具有显著优势。

跨课程的理论与实践相结合,激发创新活力提升创新能力。北斗系统的建设是一个体系性的大工程,包含众多的分系统、子系统和复杂的技术体制等,涉及电子信息类诸多专业方向。国防科技大学北斗团队经过三十年的建设,积累了雄厚的教学科研实验条件和实践平台,能够对学生的课外科技创新提供有力资源支撑。在导航之外的电子信息类课程教学中,除了本门课程的专业知识学习,还可以组织学生到北斗团队参观见学,借助团队的实验实践条件开展创新探索和学科竞赛,帮助学生感受北斗科技魅力,在激发学生创新活力的同时,推动跨课程专业知识的深化内化和综合运用。

跨课程的人物故事和现身说法相结合,催生学生专业学习和自立自强内生动力。国防科技大学北斗团队不仅培养了包括总体专家和系统总师/副总师在内的北斗工程建设核心力量,而且打造了以科研总师和教学名师为引领的教学科研团队,100%拥有北斗重大工程的建设保障经历。这些资源正是有效开展新时代北斗精神课程思政的宝贵财富,在电子信息类专业课程教学过程中,可以通过讲好北斗人物故事来熏陶学生思维品质,也可以邀请北斗亲历的专家总师亲临课堂,自带装备成果,与教师协同配合,将北斗精神具象化、实体化,提升协同思政的感染力和鲜活性,有力支撑实现学生的积极思政和主动思政。

跨课程的课内与课外、线上与线下思政相结合,引领新时代北斗精神深度融入学生专业知识学习全过程。随着我国教育教学改革的不断深入,课程教学手段模式不断丰富完善,课内学习之外还要配套相应比例的课外学习、研究和实践时间,线下教学之外还要充分运用线上教学平台和教学资源。要实现新时代北斗精神对学生学习过程的全覆盖,就要求其课程思政形式要匹配课堂教学形式。在跨课程协同思政要求背景下,除了在线下课堂上接受思政熏陶,课外可以通过跨课程、跨方向参加各类北斗相关实践活动、暑期学校、专题讲座等,拓展学术视野,也可以通过线上短视频、公众号以及北斗影像资料等,以多种形式深度理解新时代北斗精神实质,促进正确价值观不断塑造。

四 加强电子信息类课程跨课程协同思政的措施建议

(一) 加强跨课程协同思政机制建设

为确保跨课程协同思政能够常态化有效开展,必须要建立配套的制度机制提供保障,具体包括常态化组织机制、协作办公机制、思政资源共享机制、平台保障机制、评价反馈机制和激励奖励机制等。

(二) 提升跨课程协同思政意识能力,鼓励开展示范探索

高质量推进跨课程协同思政,教师是关键。要推动教师进一步强化协同育人理念,提升协同育人能力,以课程思政为抓手,开展跨方向、跨课程的协同思政探索,创新思政手段模式,不断提高课程思政质量效益。

(三) 强化奖励激励评价反馈,深入推进跨课程协同思政良性循环

在建立健全跨课程协同思政评价体系和制度机制的基础上,结合实践探索,制定科学多元的协同思政评价标准,并将其作为教师课程思政教学改革的重要成果,加大对优秀成果支持力度,构建协同思政与评价激励的正向反馈和良性循环。

五 结束语

本文以新时代北斗精神价值观引领为背景,针对电子信息类跨课程协同思政开展研究与探索。分析指出了电子信息类课程开展新时代北斗精神跨课程思政的必要性和主要要求,结合跨课程协同思政目标,给出了新时代北斗精神跨课程协同思政的组织实施若干有效策略,最后从推动跨课程协同思政常态化有效开展的角度,给出机制建设、示范探索和评价激励正向循环构建等相关建议。成果将对于提升我国电子信息类课程思政质效,为实现科技强国背景下德才兼备专业人才队伍建设奠定良好基础。

参考文献:

[1] 传承好弘扬好新时代北斗精神(思想纵横)[EB/OL].http://theory.people.com.cn/n1/2022/0630/c40531-32461175.html.

[2] 王普丰.弘扬新时代北斗精神建设现代化强国[J].瞭望,2020(34):12-17.

[3] 程文青,邓天平,曾喻江,等.电子信息类专业开展课程思政的探索[J].电气电子教学学报,2023,45(1):62-66.

[4] 吴汤婷,卢立果,李大军.“新时代北斗精神”融入卫星导航定位课程思政教学的探索与实践[J].导航定位学报,2022,10(1):147-152.

[5] 朱新慧,孙立喆,孙付平,等.新时代北斗精神融入专业课思政教学的探索与实践[J].测绘通报,2022(S1):8-12,38.

[6] 王志鹏,方堃,王虹霞.北斗高性能导航与应用课程思政教学模式研究[J].高教学刊,2023,9(3):158-162.

[7] 刘白璞.新时代北斗精神融入高等院校思政教育的探索与研究[J].深圳青年,2023(9):94-96.

[8] 高宁,王喜忠.全面把握《高等学校课程思政建设指导纲要》的理论性、整体性和系统性[J].中国大学教学,2020(9):17-22.

[9] 戚静.高校课程思政协同创新研究[D].上海:上海师范大学,2020.

[10] 庾虎.新时代北斗精神的生成逻辑、内涵特质与价值意蕴——基于中国航天精神谱系的视角研究[J].桂林航天工业学院学报,2024,29(2):179-185.

[11] 张柏楠.发展载人航天,建设航天强国[J].航天器工程,2022,31(6):1-6.

[12] 王晶金,李成智.中国嫦娥探月工程的实践历程与创新初探[J].工程研究——跨学科视野中的工程,2024,16(3):364-374.

[13] 禹华钢,方子希.低轨卫星互联网:发展、应用及新技术展望[J].无线电工程,2023,53(11):2699-2707.

[14] 杨元喜,刘利,李金龙,等.北斗特色服务及性能分析[J].Science Bulletin,2021,66(20):2135-2143.

[15] 石豪.“北斗”的自主创新之路[J].太空探索,2020(7):3.