强化实践能力的无损检测技术课程教学改革研究

摘 要:无损检测技术课程是过程装备与控制工程专业的重要课程,然而该课程由于教学内容多、课时少,授课中偏重各种检测方法的理论教学,出现实践操作不足、学生掌握困难等现象,导致核电设备、航空航天等重大装备领域无损检测人才稀缺。因此,该文根据作者多年教学经验,结合自身用自旋电子器件TMR设计多通道电磁检测的研究方向,从优化教材、教学内容、教学模式、融合思政、实践教学和考核模式等多方面入手,深入探究教学方法的有效改革措施,为无损检测技术课程建设提供参考。

关键词:无损检测技术;TMR多通道电磁检测;教学改革;教学模式;实践教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0158-04

Abstract: The course of Nondestructive Testing Technology is an important course for undergraduates majoring in process equipment and control engineering. However, due to the large teaching content and few class hours, the course focuses on the theoretical teaching, resulting in insufficient practical operation. Therefore, it is difficulties for students to master. The non-destructive testing talents are scarce in nuclear power equipment, aerospace and other major equipment fields. Furthermore, based on the author's years of teaching experience, combined using TMR to design multi-channel electromagnetic testing, this paper explores the effective reform measures of the optimization of teaching materials, teaching content, teaching mode, integration of ideology and politics, practical teaching, assessment mode. This study aims to provide reference and application practice for the curriculum construction of Nondestructive Testing Technology.

Keywords: Nondestructive Testing Technology; TMR multi-channel electromagnetic detection; teaching reform; teaching mode; practical teaching

教育部提出我国高校工科专业要在工程科技创新和产业创新中发挥主体作用,以此来提高教育质量,推动产业发展[1-3]。无损检测技术是过程装备与控制工程本科生的重要专业课程,该课程具有理论性较强、概念多、综合性和实践操作性较强的特点。该课程传统教学方法以教材理论授课为主,学生经过32学时的学习后进行考试,以考试成绩来评定学习效果。在新工科背景下,应该对该课程教学方法进行改革,注重培养学生的理论知识和实践能力[4-6]。

笔者有着多年的无损检测技术课程教学经验,也教授了多年本科的机械设备故障诊断与状态监测课程,对化工设备及重大装备常见故障非常熟悉。结合笔者从事新型无损检测技术研究,思考如何融入核电装备、航空发动机缺陷无损检测应用案例,形成更加有效的教学拓展,着手工程实习与学生实践能力强化培养具有对过程装备和航空装备无损检测、评估理论知识和应用能力,并能在重大装备领域从事检测技术高素质的应用型专业人才。本文对无损检测技术优化教学内容、融入思政教育、拓展实践教学和改革考核模式等几方面进行探索研究。

一 无损检测技术课程现状

(一) 课程现状分析

过程装备与控制工程(以下简称“过控”)专业开设的无损检测技术课程授课内容和测控技术与仪器本科专业的侧重点不同,华东理工大学过控专业的无损检测技术课程是本科大三开设的一门32学时选修课,而许多高校的测控技术与仪器专业中无损检测技术课程则为80学时或32学时必修课。该课程虽然是选修课程,但属于本科学位的核心课,要求必须考试。另外,该课程同时在硕士生中也开设了。由于该课程涉及超声检测、射线检测、涡流检测、磁粉检测与渗透检测、声发射、工业CT和光纤检测等无损检测新技术[7-8],课程设计旨在培养学生掌握利用物理方法,借助先进设备器材和检测技术,对试件内部及表面的结构、状态及缺陷进行检测的能力,同时该课程涉及的物理知识点多、理论性强,还强调实践应用,注重培养本科生的实际操作技能,以便在将来的工作实践中能够快速、准确地完成各种检测需求。因此,本课程在教学过程中,应尽量简化复杂的无损检测基础物理的理论推导,重视检测技术和检测国家标准的应用与实践。

(二) 主要教学内容

二十世纪八九十年代,华东理工大学机械系开设了无损检测专业,针对五大常规无损检测方法,注重专业重要理论的巩固,并应用于压力容器、钢板、和气瓶等焊缝等实际检测中。无损检测技术课程的内容主要分为超声检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测及新型无损检测技术等。由于学时短,实际教学中通常会将工业CT、红外、激光全息和光纤检测等新型无损检测技术进行缩减,课上对定理的推导过程省略或简化,将其转为课后自学强化。教学内容中,绪论部分增加了石化、冶金等行业中的承压设备常见缺陷的分类,如气孔、疏松、裂纹和焊缝中的常见缺陷,全面了解承压设备中的缺陷特点,有利于准确、有针对性地选择无损检测方法。为提高学生的实践应用能力,加强教学理论与工程实际的联系,多数章节课堂上都插入了工程无损检测案例分析,也有4学时本校编制的实验操作课程。通过对本校过控专业的无损检测技术课程的教学内容进行科学调整,弥补校内课时不足的缺陷。

由于无损检测技术物理知识点多、理论性强,而且比较抽象,是一门具有一定学习深度和学习难度的课程。此外,该课程涉及较多超声、现代传感器、电磁学等方面的技术知识,比如涡流检测技术中的被检测工件的横截面内磁通量计算模型如图1所示,在磁通量计算的教学过程中,基于本科生在前两年对数学物理方程掌握较好的前提,直接对磁通量公式进行了贝塞尔函数的转换。但是,很多高校的过控专业没有开设数学物理方程这门课程。

图1 无损检测技术课程中被检测工件的横截面内磁通量计算

(三) 教学中存在的问题

过控专业的本科学生对于无损检测技术的接触较少,对于无损检测的认识只停留在基本物理概念的理解上,学生对本课程的学习主动性不足。无损检测设备种类多,如超声检测仪、工业CT等设备价格昂贵,射线检测设备大学不能配置,学生无法深入接触。因此,教材和课程偏重理论知识,缺少工程应用案例的讲授,无法实现学生自主钻研创新的教学目标。无损检测技术对工艺操作规范和熟练程度要求较高,需要经过一定的实践操作锻炼。对于过程专业的本科学生,实践操作培训机会较少。

综合上述问题,必须对无损检测技术课程教学内容和教学方法进行改革,加强实践操作教学[9-12],有效培养和提升学生解决工程应用问题的能力,以实现创新型无损检测技术专业人才的大量产出。

二 教学内容改革

(一) 进行教材改革

现有的无损检测技术教材通常内容较多,偏重五大传统无损检测技术,如超声检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测和涡流检测。通常教材内容较详细,重视物理理论原理与公式推导,很少有针对实践案例的详细介绍,因此需要对教学内容进行优化,根据实际条件选择偏重实践操作的教材,包含超声相控阵、微波检测、红外热成像技术等新无损技术及应用。为培养在核电设备、航空航天等重大装备领域的无损检测工程师,在讲授检测新技术原理和检测方法的基础上,着重结合工程案例进行无损检测新技术的操作规范、检测结果的信号处理与分析。同时,对新型无损检测技术的设备工作原理、仪器设置、应用条件等进行讲述,使学生获得更加系统的知识,在工作实践中能够根据检测对象的材质、结构、形状以及缺陷类型和位置等因素科学选择检测方法,大大提高检测的准确性。

(二) 优化教学内容

本科大三学生在无损检测技术开课之前,大学物理作为过控专业的必修课已先行完成授课。因此,多采用实验和实践教学,学生可以动手参与,深入理解超声和电磁等相关的理论知识。为提高无损检测技术课程与工程实践关联性,在各种课程教学过程结合典型工程案例进行知识点和实践操作的讲授。结合无损检测技术课程项目和笔者多年教学经验,探索将复杂结构的超声检测、焊缝表面裂纹的磁粉检测及曲面微裂纹的涡流检测作为典型案例,代替现有的板件试样缺陷检测案例。复杂结构和焊缝表面裂纹的检测在工程中有广泛应用,比如石化、核电、航空等行业,其反应器、换热器、航空发动机等重大装配的缺陷检测,与复杂结构缺陷检测和焊缝缺陷检测方法相似,利用实验案例的工程应用性,大大提高学生的学习兴趣,提高教学效果。

另外,可以在超声检测、磁粉检测、涡流检测章节中,分别以复杂结构件、焊缝及曲面件为检测对象,从检测原理、实验步骤与操作和无损检测结果分析几个方面来优化教学内容。比如,在超声检测教学中,以航空发动机高温合金盘复杂结构件的阵列超声检测为例,推导其阵列超声换能器超声发射和接收、声束形成算法,通过旋转扫查装置完成对整个高温合金盘的圆柱面的C扫描成像;在磁粉检测教学中,以换热器20号钢管子焊缝缺陷的磁粉检测为例,采用交叉磁轭法对换热管进行连续磁化,采用喷洒法均匀施加荧光磁悬液,4个磁极端面与检测面之间应尽量贴合,移动速度要尽量均匀,用紫外线探伤灯照射观察表面缺陷磁痕;在涡流检测教学中,以复杂曲面件表面缺陷的涡流检测为例,建立柔性探头对曲面件涡流检测的电磁场模型,设计适用于复杂曲面件涡流检测的柔性探头和检测系统,用阻抗平面分析法提取检测信号中的特征来进行缺陷分析。

另外,增加“超声检测仪的使用和性能测试”这一实验,让学生动手操作超声检测,利于增强缺陷识别理论的学习与理解。在磁粉检测教学中,课程内容安排上突出应用性、实践性,更有针对性加强综合实训和强化训练,培养扎实的基本操作技能。在涡流检测章节的教学中,以航空产业为应用场景,展示涡流检测技术在航空领域缺陷检测中的实际操作视频,链接美国无损检测教育网,使学生具备一定的涡流检测分析能力,以增强学生社会适应性。

(三) 辅助实验内容

传统无损检测教材的超声检测技术的应用中多以标准试块中缺陷检测案例辅助教学,这些年出现了超声TOFD(超声波衍射时差法)成像检测、超声相控阵成像检测等新型方法,但在现有教材中往往没有涉及,而这些检测方法在工程中越来越应用广泛,这使得学生在毕业后难以出色胜任无损检测工作。随着机器人和人工智能专业的发展,学生们对这一热门专业方向越来越感兴趣。因此,可增加机器人在超声检测中的应用内容,以提高案例的实用性和学生兴趣。在超声检测工业案例分析中,补充装载超声探头的机器人如何应用先进的定位技术和相应的控制算法,实现对大型或复杂结构材料的自动化检测,另外,还补充新型多角度机器人如何根据需要改变探头的角度和位置,实现对材料全方位的检测。这样可以大幅度提高检测精度和效率,同时还能够减少误检、漏检的情况,提高检测的可靠性。

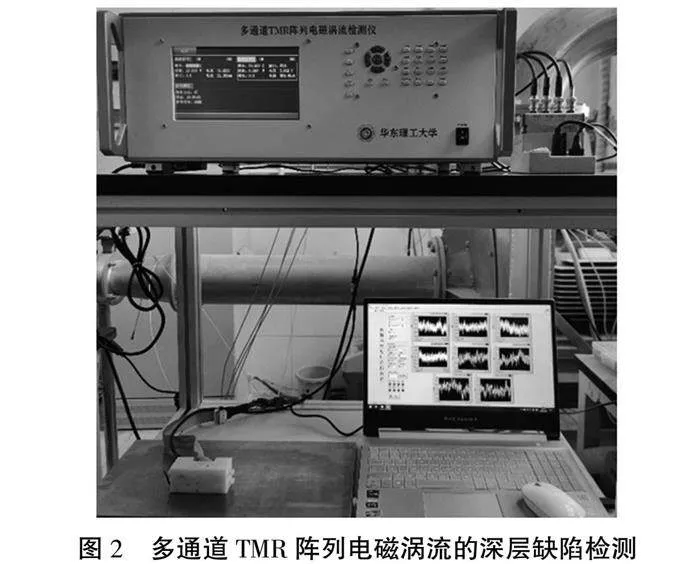

此外,在原有的涡流检测章节内容基础上,扩充电磁超声、远场涡流、巴克豪森磁噪声等新方法。近年来,随着前沿的量子传感器兴起,如自旋电子器件TMR(隧穿磁阻结)通过检测弱磁场来识别金属材料内部微缺陷。结合多通道TMR阵列电磁涡流检测仪器的开发,如图2所示,成功检测邮金属板试件表面6 mm处的深层缺陷,克服了涡流检测只能检测表面或近表面的缺陷。

图2 多通道TMR阵列电磁涡流的深层缺陷检测

从阶段教学过程与成效来看,通过探讨在基础实验中增加实践,并从实践中结合理论知识,整理出所需掌握的内容、解决问题的思路,更容易引导学生思考实际安全具体检测方案和如何分析检测结果。同时采用实践互动方法,使教师和学生互换角色,让学生讲述具体案例检测方法,教师辅助评价。另外,提高综合性实验比例,加强学生检测研究分析素质培养。通过强化和提升学生无损检测专业实践能力,拓宽学生就业渠道。

三 教学方法的改革

(一) 融合思政教育

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程”。无损检测技术是一门理论与实践相结合的课程,需将思政元素深度融合到专业知识中,工匠精神与安全意识贯穿课程全过程。在无损检测技术课程教学中,将专业知识与思政建设有机融合,将“立德”和“树人”有效结合,有利于学生在掌握专业知识技能,同时建立对专业的认同感、民族自豪感以及使命感。

比如,在介绍无损检测技术典型应用时,会举例我国集成超声检测与机器视觉的高铁线路的铁轨检测技术,核电蒸发器换热管高效机器人自动检测,航空航天领域新型红外成像、太赫兹检测等新技术的突破,守护国家重大安全。扎扎实实学好课程专业知识,立志工程报国,做无损检测新技术的引领者。

(二) 拓展实践教学

由于无损检测技术的教学课时较少,适当缩短了部分理论教学的课时,增加实践教学课时。由于无损检测仪器设备、实验材料较贵,学校购置的实验仪器数量少。加强校企业合作,采取联合培养模式,由高校专业教师和企业工程师共同完成实践教学。实践教学过程以项目为导向,与行业龙头企业建立实践基地,结合企业优势技术制订科学的实践教学方案,培养学生工程应用能力和实践创新能力。

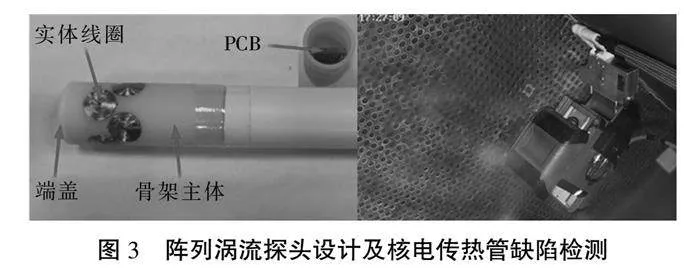

核电站蒸发器传热管的涡流检测实践研究是华东理工大学机械与动力工程学院(以下简称“我院”)教师从某核电设备检测机构合作的科研项目中衍生出的一个拓展实践训练,该机构承担解决核电站传热管无损检测时遇到的缺陷漏检问题,因此与我院合作开展环形阵列涡流探头设计新技术和新方法的探索,如图3所示。在该拓展训练中学生可以通过环形阵列涡流探头结构原理实现对核电蒸发器传热管壁周向缺陷的全部检测,了解到阵列探头的使用方法和检测优势,实现周向360度扫查,避免缺陷漏检。通过实践教学,激发学生的创新精神,通过培养学生提出问题和解决问题的能力,有利于他们形成科学思维和创新意识。

图3 阵列涡流探头设计及核电传热管缺陷检测

(三) 考核模式的改革

无损检测技术这门课程在理论和实践结合的教学中,传统的期末闭卷笔试为主的考核评定方式不足以甄别出真正优秀的学生。无损检测技术课程具有很强的实践性,增加实验操作作为考核学生应用能力的重要评分项,全面综合评价学生对这门课程的掌握程度。根据作者多年教学实践与总结,调整该课程的综合考核形式,增加实验环节、实践环节、作业案例分析等考核打分项目。将期末考试改革为试卷考试和实操考试,调整考核打分方法为:①平时成绩打分项共计15分,其中,课堂讨论占5分,课后案例分析作业占10分;②实践操作考试共35分,其中,操作流程的规范性占5分,无损检测仪器的设置占5分,检测图像的质量和缺陷识别能力是评分中的关键环节占25分;③期末考试成绩50分,考试内容上减少基础理论的填空题,增加2道不同检测方法的实操案例分析。这样注重实践的考核模式更能评估学生对该课程理论知识掌握的程度,以及实践灵活应用的能力,增强学生学习和实践总结的主动性。

四 结束语

本文对过程专业的无损检测技术课程教学改革进行了探索,结合无损检测行业对相关技术人员的需求要求,倡导加强工程应用的教学理念,将实践操作融入教学体系中。构建校企融合的实践教学体系,结合工程案例,培养学生的实践操作能力、分析问题能力,增强学生对无损检测技术相关的理论方法和实际检测工艺的掌握,达到增强学生实际工程应用能力的目的。

参考文献:

[1] 韩永典.高校无损检测技术课程教学改革探究[J].科技视界, 2021(9):120-122.

[2] 李秋锋,宋凯,卢超,等.面向工程教育专业认证的无损检测工艺实验教学探索与实践[J].实验室研究与探索,2021,40(6):201-205,250.

[3] 李瑛娟.无损检测技术课程思政实践与探析[J].昆明冶金高等专科学校学报,2021,37(4):14-21.

[4] 陈孝文,张德芬.新工科背景下“无损检测”课程的教学方法探讨[J].科技创新导报,2017,14(29):245-246.

[5] 张宇翔,刘晓洋,张青春,等.“新工科”背景下无损检测技术及应用课程的教学改革及探讨[J].当代教育实践与教学研究,2023,12(29):93-95.

[6] 裴梦琛,武玮,滕海鹏,等.“新工科”背景下教学模式的探索与研究——以“无损检测”课程为例[J].工业和信息化教育,2022(7):31-34.

[7] 罗嵘.高校无损检测技术课程教学改革探究[J].电脑采购,2021(44):205-207.

[8] 陈君,张清.无损检测课程及实验实践教学改革探索[J].科技导报,2020,22(8):138-139.

[9] 王泳龙.以实践为导向的无损检测技术专业教学改革[J].西部素质教育,2020(8):140-141.

[10] 朱新杰,李小梅,蒋亮,等.基于强化实践能力的无损检测教学研究[J].山东化工,2020(49):221-222.

[11] 郭宇航,简刚.产教融合背景下材料类本科生创新能力培养及其实践路径研究——以“现代无损检测技术”课程为例[J].科技风,2022(10):28-30.

[12] 王秋萍,成鹏飞,苏耀恒,等.国家级一流本科专业建设点-应用物理学无损检测特色专业实践教学体系构建与精准实施[J].无损检测,2024,46(2):89-94.