能源动力专业学位研究生多主体协同培养机制改革与实践研究

摘 要:针对能源动力专业学位研究生教育定位与内涵认识不清、多主体协同培养长效机制和质量评估体系不完善等问题,提出能源动力专业学位研究生多主体协同培养机制改革方案。改革聚焦多主体参与下的研究生培养,提出一种基于协同育人理念的培养模式,旨在促进研究生创新实践能力的培养。通过案例分析和实证研究,阐述多主体协同培养机制下的优势与挑战,探讨学校、企业、政府等多方参与的合作模式与路径。同时,建立多主体协同培养下的能源动力专业学位研究生培养质量评估体系。该研究对于推动能源动力专业学位研究生培养模式的创新与提升具有一定的理论指导与实践意义。

关键词:能源动力专业;专业学位研究生教育;多主体协同培养;质量评估体系;实践研究

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0154-04

Abstract: Concerns regarding unclear scientific positioning and connotations, insufficient long-term mechanisms for collaborative training involving multiple stakeholders, as well as incomplete quality assessment systems. Theses in the field of energy and power have led to the proposal of a reform plan for a collaborative training mechanism involving multiple stakeholders for graduate students pursuing professional degrees in Energy and Power. The reform focuses on the reform of the cultivation mechanism under the participation of multiple subjects. The study focuses on the cultivation of postgraduates under the participation of multiple subjects, and puts forward a cultivation mode based on the concept of collaborative cultivation, aiming at promoting the cultivation of postgraduates' innovation and practice ability. Through case analysis and empirical research, the advantages and challenges under the multi-principal collaborative cultivation mechanism are elaborated, and the cooperation modes and paths of schools, enterprises, governments and other parties involved are explored. At the same time, a quality assessment system for the cultivation of energy power degree students under the multi-principal collaborative cultivation is established. This study has certain theoretical guidance and practical significance for promoting the innovation and improvement of the cultivation mode of professional degree students of Energy and Power.

Keywords: Energy and Power Major; professional degree graduate education; multi subject collaborative cultivation; quality assessment system; practical research

随着中国特色社会主义建设进入新时期,国家经济正面临跨越式发展的重要战略期。鉴于国家在战略层面和应对社会重大挑战方面的需要,提高专业学位研究生培养质量以及扩大培养规模成为一项紧迫任务[1]。中国专业学位研究生的招生和毕业规模呈增长趋势,但仍存在实践能力弱、创新精神不足和职业意识淡薄等问题[2]。这些问题的根源在于高校、企业和政府等培养主体之间缺乏长期有效的协同机制,导致毕业生的知识和技能与企业的实际需求存在较大差距。多主体协同培养机制作为一种创新的教育模式,通过融合高校、企业、研究机构和政府等多方资源与优势,实现人才培养的多元化和实践性,被认为是提高专业学位研究生教育质量的有效途径[3]。在专业学位研究生教育“服务需求,提高质量”背景下,优化和完善专业学位研究生教育的质量保障体系变得尤为重要[4]。因此,推进能源动力专业学位研究生教育的多主体协同培养机制改革势在必行。

中国矿业大学作为能源资源行业特色高校,是中国特色高等教育体系中不可或缺的重要组成部分。面对工业自动化、能源转型和环境保护等重大领域对高级专业人才的迫切需求,能源动力专业学位研究生成为连接科学研究与实际应用、推动技术创新与产业升级的关键力量。能源动力专业学位博士点为中国矿业大学2022年新获批专业学位博士学位点,在研究生培养理念、路径和机制等方面尚缺少完善的培养体系。因此,本文以能源动力专业学位研究生多主体协同培养机制改革为研究对象,提出适用于能源动力专业学位的培养机制,完善能源资源特色一流人才培养体系,力争在服务国家能源安全战略和低碳社会转型中展现行业特色高校新担当。

一 能源动力专业学位研究生多主体协同的培养内涵和必要性

(一) 多主体协同培养模式的内涵

随着时代发展工程硕博士研究生教育面临着“培养定位矮化,价值认知不足”“课程设置雷同,双导师制虚设”“实践实训匮乏,论文形式单一”等问题。为顺应现代教育发展趋势和行业需求,将高校、企业、研究机构和政府等主体进行联合的多主体协同培养模式应运而生。多主体协同培养模式强调企业、高校、研究机构以及政府等不同属性的主体共同参与研究生的培养过程。作为一种创新性的教育方式,该模式主要强调多元主体之间的目标一致性和互补性,旨在满足经济社会发展需求的同时,提升学生解决问题能力以及实践创新能力[5]。该模式基于系统论和教育学原理,旨在通过政策引导、资源共享、项目合作等方式,实现教育资源的优化配置和人才培养的高效对接[6]。其内涵可归纳为以下四个方面:培养目标协同、培养主体协同、培养过程协同、培养环境协同[7],如图1所示。

培养主体协同。培养主体的多元化是多主体协同培养的核心特征之一。在这一框架下,高校与企业、研究所等机构形成合力,通过资源共享、优势互补等方式,为研究生提供全方位的教育和训练。企业可以为研究生提供实习岗位,通过讲座方式提供就业指导和实际工作经验。同时企业与高校进行交流,完成行业需求和研究生教育的对接。另外,科研机构为学生提供前沿科研资源,并增加学生参与科研的机会,锻炼学生科研能力,扩展学生视野。从而,高校、企业和科研机构之间的协同关系打破传统教育的界限,实现教育资源的最大化利用。

培养过程协同。培养过程包括课堂教学、实践操作以及科研探索。课堂教学主要在高校中完成,实践操作由企业提供实习机会,而科研能力在科研机构中进行训练。在研究生培养的整个过程中,都需要不同主体间的紧密配合。另外,在理论教学中增加案例分析、模拟演练等手段,可以让学生更好地理解能源行业的实际操作流程。而在实践教学环节,通过实习实训、参与企业项目等方式,使学生能够在实际工作环境中应用所学知识,提升专业技能。

培养环境协同。在专业学位研究生的培养中,需要各培养主体共同搭建包括课堂教学平台、实习基地、实验室、研发中心等实体平台,以及集成各种资源与信息的线上知识库、论坛等数字平台。通过共同搭建学习平台,可以促进不同培养主体之间的交流与合作,同时为研究生提供一个跨学科、跨领域、实战性强的学习环境。因此,多主体协同培养模式的实施,需要各利益相关方的通力合作与持续推进,以期达到教育与行业发展的双赢。在培养目标、培养主体、培养过程和培养环境的全面协同下,通过有效整合各方资源,优化教育质量,为能源行业培养出更符合未来挑战的复合型人才[8]。

(二) 多主体协同培养模式的必要性

能源动力专业学位研究生多主体协同培养是适应能源行业发展趋势的必然要求。面对可再生能源技术的快速发展以及碳减排的环保压力,能源行业对于高级专业人才的需求日益迫切,尤其是在技术创新、系统优化、能源管理等关键岗位[9]。多主体协同培养通过与企业和高校科研机构的深度合作,能够确保能源动力专业研究生教育的内容和方法与行业需求同步更新,使研究生毕业后能迅速适应岗位需求,发挥专业优势。另外,能源动力专业人才的需求不仅包括技术研发和成果转化,还涉及政策制定、市场分析和环境保护等多个层面[8]。多主体协同培养通过整合来自不同领域的专业知识和实践机会,为能源动力专业研究生提供更广阔的视野和多样化的学习平台。

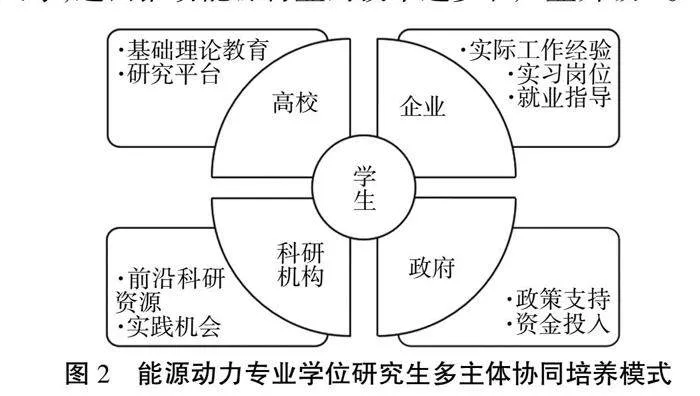

能源动力专业学位研究生多主体协同培养是促进产学研结合的重要手段。其中,政府通过政策支持和资金投入与高校、科研机构和企业建立合作关系,如图2所示。高校与企业、科研机构合作,共同培养研究生,并进行技术转移和应用;科研机构为企业提供技术支持,同时与高校合作培养学生;企业为高校和科研机构提供实际应用场景,促进研究成果的转化。在这种模式下,对企业而言,短期内可以解决企业的人力资源不足的问题,并可以根据行业发展需要定制人才培养方案,从长期来看可为企业储备专业技术人才;对高校、科研机构而言,有利于研究生理论联系实际,使高校、科研机构的研究更贴近实际、贴近市场需求;对研究生而言,通过将理论与实践紧密结合,进而提升自身的工程实践能力和创新能力。这种多主体协同培养模式通过互动机制有助于形成产学研一体化的创新链条,在人才培养方面大大提升了能源动力专业研究生的实践能力和创新能力,使他们能够更好地适应未来能源行业的发展需求,同时也为企业输送了大量具有实战经验和创新能力的高质量人才,进而推动能源行业的技术进步和产业升级[10]。

图2 能源动力专业学位研究生多主体协同培养模式

二 实践研究与案例分析

(一) 优化研究生教育多主体协同培养的长效机制

针对中国矿业大学能源动力专业学位研究生多主体协同培养模式,通过明确各培养主体的责权利关系,共设培养目标与课程体系,共建双导师团队、专业实践平台和质量保障体系,建立多主体协同、产学研融合的专业学位研究生培养方案和课程设置,灵活运用教学方式、联合开展专业实践过程,进而培养研究生解决实际问题的能力[11-12]。在多主体协同培养模式方面,低碳能源与动力工程学院与多个企业进行能源动力专业人才培养合作,其中与华能集团首次制定“工程博士试点改革”联合培养计划,探索联合培养创新模式。为了使得研究生课程和实践相结合,能源动力专业学位研究生培养年限中包含至少一年的企业学习时间。校企导师组共同为专业学位研究生制定具有工程性、实践性和应用性的攻关课题,把工程实践有机嵌入学生培养全过程各方面。能源动力专业学位研究生培养体系通过厘清培养主体间的关系,建立和完善政策框架,实行多主体之间资源共享,保证研究生研究方向与市场需求紧密对接,采用多元化多维度质量评价手段,保障多主体协同培养落到实处,形成多主体协同培养长效机制[13]。

(二) 构建学位论文评价指标体系和优秀论文培育机制

针对中国矿业大学能源动力专业学位研究生教育多主体协同培养下的优秀学位论文培育展开深入研究,分析影响专业学位论文培育质量分主要因素及作用规律,从以下5个方面提出能源动力专业学位论文评价指标体系和优秀论文培育机制[14-15]。

课程教学方面。课程设置应与能源动力行业的实际需求紧密结合,确保学生能够掌握所需的理论知识和技能;教学方法应注重培养学生的创新能力和解决实际工程复杂问题的能力。

专业实践方面。加强与企业的合作,为学生提供多样化的实习和项目实践机会,使其能够将所学知识应用于真实工作环境;校外导师应积极参与学生的实践指导,提供行业见解和技术支持。

师资队伍方面。校内导师和校外导师均应具备相应的资质和经验,能够提供专业的指导和支持;增强校内外导师之间的沟通和协作,确保双方在培养目标和方法上达成一致。

论文撰写方面。强调论文的创新性和实用性,鼓励学生基于实际问题进行研究。

评价体系方面。建立多元化的评价体系,对学生的理论知识掌握情况以及实践能力、创新能力和综合素质进行综合考察,进而提升工程专业学位研究生培养质量[16]。

(三) 建立培养能源动力专业学位研究生质量评估体系

设立了能源动力专业学位研究生多主体协同培养下的培养质量评价指标体系见表1。

三 结束语

中国矿业大学能源动力专业学位研究生多主体协同培养模式在能源动力专业研究生教育中的实施,为产学研结合提供了新的路径,并取得良好成效。但企业、高校和研究机构在目标定位、运作机制以及成果评价等方面仍存在差异。在之后的培养模式实施过程中,需要对主体合作间差异进一步协调,实现资源共享和优势互补,以建立一个多元化、高质量、可持续发展的能源动力专业学位研究生教育培养体系,为社会培养出更多具有创新能力和实践技能的高层次工程技术人才。

参考文献:

[1] 余晓平,居发礼,刘丽莹.普通院校工程硕士研究生实践能力培养途径探讨[J].高等建筑教育,2021,30(1):62-69.

[2] 赵丁选,王敏,卢辉斌.多主体协同的工程专业学位研究生培养模式探索与实践[J].学位与研究生教育,2021,12(2):9-19.

[3] WEI W, LIU J, LIU Y, et al. Evaluation index system of education quality for nursing professional degree postgraduate using the analytic hierarchy process [J]. Medicine, 2021,100(47):e27771.

[4] 杨卫.改革工科研究生教育着力培养卓越工程师[J].学位与研究生教育,2021,1(1):1-15.

[5] LIU C M, HU W M. Analysis of the Type of China's Cooperative Education Model[J].Key Engineering Materials, 2010,426-427:391-394.

[6] 雍太军.全日制硕士专业学位研究生校企“双主体”协同培养模式的探索与实践[J].中国地质教育,2018(1):35-39.

[7] 卢辉斌,王敏,韩新宝,等.多主体协同的专业学位研究生实践能力培养研究[J].教学研究,2023,46(6):77-84.

[8] 韩杰才.响应时代需求推进卓越工程师培养的供给侧改革[J].学位与研究生教育,2022(11):1-8.

[9] HAN W, TIAN Y, HAN Z, et al. Research on the Education System of Practice Base for Professional Master[C]//2022 10th International Conference on Information and Education Technology (ICIET). 2022:324-329

[10] 徐丽芳,罗婷,李静涵.出版融合发展人才需求结构与协同培养路径[J].科技与出版,2022(9):12-21.

[11] 李慧,李亮,刘凇佐.新工科视角下课程思政建设挑战及应对策略[J].黑龙江高教研究,2023,41(4):157-160.

[12] 胡云进,陈忠清,吕越,等.“多主体协同产学研融合”专业学位研究生培养模式研究与实践[J].高等建筑教育,2022,31(4):71-79.

[13] 吴恺.产学研联合培养研究生的多主体协同模式和策略[J].黑龙江高教研究,2021,39(8):92-97.

[14] 邓敏,吕园林,徐方,等.应用型本科高校计算机类专业人才培养模式协同创新研究[J].湖北工程学院学报,2023,43(3):121-124.

[15] 周鲜成,吕阳,贺彩虹,等.地方高校专业学位研究生“五位一体”培养模式的探索与实践[J].学位与研究生教育,2022(12):20-25.

[16] 陈国军,陈巍,黄家才.多主体协同的应用型高校专业学位研究生创新实践能力培养研究与实践[J].创新创业理论研究与实践,2023,6(22):165-167.