“双碳”背景下能源动力专业课程体系改革研究

摘 要:随着世界范围内碳排放越来越严重威胁全球的可持续发展,面向“双碳”的能源与动力(简称能动)专业课程体系改革势在必行。该文通过分析当前能动专业与“双碳”需求之间的脱节之处,并提出构建能动专业新型课程体系的必要性,同时探究课程思政在未来课程体系中的价值引领作用,并基于“101计划”提出高校能动专业核心课程体系及其示范与推广方案,据此建设服务国家“双碳”战略的新型能源动力实验班进行全新能动人才培养探索,以期为同类型高校的“双碳”背景下能动专业课程改革和人才培养提供参考。

关键词:“双碳”;能动专业;课程体系改革;新型实验班;101计划

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0150-04

Abstract: With the carbon emissions becoming more and more serious, threatening the global sustainable development, it is imperative to reform thecurriculum system for energy and powerengineering for the goals of "carbon peak, carbon neutrality". By analyzing the disconnection between the current active major and the demand of "carbon peak, carbon neutrality", this paper proposes the necessity of constructing a new curriculum system for energy and power engineering, explores the value leading role of curriculum ideology and politics in the future curriculum system, and proposes the core curriculum system of energy and power engineering in colleges and universities and its demonstration and promotion plan based on "101" project. Based on this, a new energy and power experimental class serving the national "carbon peak, carbon neutrality" strategy is established to explore the cultivation of new talents, in order to provide references for the curriculum construction and talent training of energy and power engineering under the background of "carbon peak, carbon neutrality" in the same type of universities.

Keywords: carbon peaking and carbon neutrality; energy and power engineering; curriculum system reform; new experimental class; Plan of 101

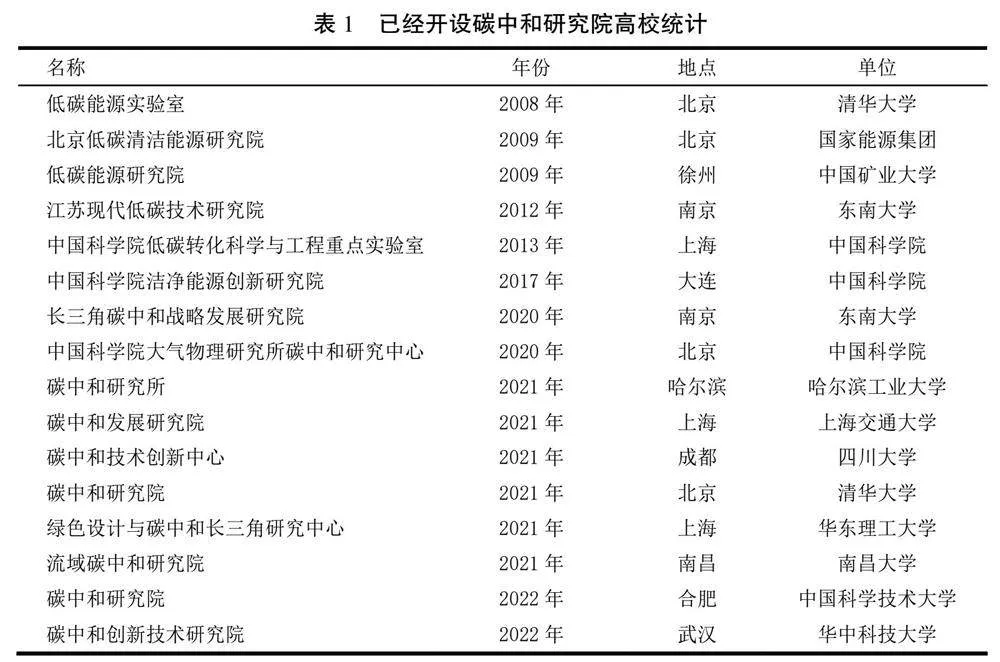

能源与动力工程专业是为了解决能源与动力方面的问题而诞生的一门学科。我国能动专业形成于20世纪50年代,能动学科先后囊括了锅炉、涡轮机、电厂热能、风机、压缩机、制冷、低温、内燃机、工程热物理、水力机械及核能工程11个专业[1],形成了明显的以产品带教学的基本格局。截至2021年,全国开设有能源与动力工程专业的大学有200余所,聚焦于化石能源的转化和高效利用[2]。然而,当前CO2的持续排放威胁人类的可持续发展,亟需摆脱传统的能源利用方式。因此,中国乃至全世界范围内都提出了各自的“低碳”发展路线[3]。“低碳”及“碳中和”是百年能源革命历史机遇,是根据地球生态持续恶化及可持续发展历史命题国家高瞻远瞩提出的一种全局理念[4]。而绿色能源及相应的低碳技术在“碳中和”建设中将发挥越来越大的作用[5],属重大战略需求并具有极其重要的学科发展价值。然而,“低碳”技术与装备目前还处于高速发展阶段,太阳能、风能、核能、生物质能及水能等能源技术方兴未艾[6],纳米发电技术、热电技术、辐射制冷技术及纳米摩擦发电技术等如雨后春笋继续推动低碳领域的持续发展[7]。而相关新兴能源与低碳技术目前在工作原理、功能、材料、结构设计、加工设备、器件加工技术和应用推广等诸多领域还处于空白或萌芽阶段[8],如何与重大战略需求相匹配目前需要大量的优秀本科人才予以推动[9]。因此,探索此背景下的能动课程体系改革,且尝试建立面向“双碳”人才培养的实验班具有重大战略意义(表1)。

一 高校能动类专业课程体系现存问题及分析

我国能动专业教育经过数十年的不断发展已经具有成熟的课程体系,但专注于传统能源转化技术的教授,致力于提高化石能源装备的效率提高,符合过去数十年我国能动领域人才需求的培养。但当前随着国家“双碳”战略的提出,传统能源向低/零/负碳能源的大规模转化势在必行,且各个场景下的“低/零/负碳”改革具有巨大的需求,这跟过去数十年能动专业的培养模式不可协调,面临如下几个主要问题。

(一) 能动专业的传统培养方案缺乏对“双碳”战略的支持

能动专业经过数十年的发展已经为全社会培养了千万专业人才,为社会发展和能源动力技术带来了巨大的支持,为当前社会持续高速发展提供充足能源和动力技术发挥了至关重要的作用。然而,随着化石能源大规模消耗所带来的全球气候恶化等问题越来越严重,能源和动力的可持续发展更为重要。在此背景下,能源与动力的进一步发展需要注入新的理念。习近平总书记于2020年郑重提出“双碳”构想,为未来四十年能源与动力的发展指出了明确的发展方向及要求。“低碳”及“碳中和”是百年能源革命历史机遇,是根据地球生态持续恶化及可持续发展历史命题国家高瞻远瞩提出的一种全局理念,是新时代、“十四五”乃至2060年前国家长期战略发展方向,但当前人才缺口巨大,无法匹配国家的重大需求。

(二) 适合“双碳”需求的人才培养目的不明确

随着“双碳”计划的陆续制定及新的能源与动力技术要求革新,尤其是根据有关统计超过85.5%的碳减排目标与能源和动力相关,因此,绿色能源及相应的低碳技术在国家“碳中和”建设中将发挥越来越大的作用,属重大国家战略需求并具有极其重要的学科发展价值。然而,面向“双碳”的技术与装备需求当前相对模糊,碳交易等处于风口,但最底层的能源转化技术革新现在还处于探索期,储能技术、氢能技术等优先发展还没有在全社会形成共识。当前的“双碳”新能源、动力技术需求不明确也阻碍了能动专业新型人才培养的落实与快速改革。

(三) 能动专业新培养方式缺失,课程改革需要新型实验班推动

设立碳中和科学与技术(能源)实验班可以培养基础扎实、国际视野开阔、德才兼备、具备良好人文科学素养、科学精神和创新能力的新时代高素质人才,掌握碳中和背景下新能源领域所需的基本原理和知识,具备扎实的低碳/零碳/负碳能源工程基础理论、设计、研究和应用能力、工程实践能力和组织协调能力,能在碳中和背景下的新能源领域从事新能源整体结构和部件设计与开发、系统分析与测试、运行管理等方面工作的高级工程技术领军人才。

(四) 能动专业课程思政评价体系缺位,课程思政缺少对国家战略的支持

“双碳”构想一方面来自于当前日益严峻的全球环境恶化,驱动全球范围内进行能源体系改革,以维持人与自然和谐共生和人类社会的可持续发展;另一方面,“双碳”要求下的能源体系改革也源自国家战略的具体推动,并通过整体社会认知的提升使得社会层面能为了人类命运共同体建设而接受能源活动的短期内的波动,这与全体社会的思想政治觉悟和教育是共生共存的。而能动专业的学生处于能源活动的第一线,如何深刻理解当前能源改革和人类命运共同体建设的相互依存关系到广大学生群体的工作、创新热情和为人民服务过程中的科普宣传。因此,如何在“双碳”背景下的能动课程体系改革中关注课程思政建设对新课程体系的构建至关重要。

二 “双碳”背景下的能动专业课程体系构建探索

为解决高校能源动力专业课程与国家“双碳”脱节,难以培养服务“双碳”战略的优秀人才的问题,本文主要从知识结构、能力结构、素质结构、课外实践和核心课程建设五方面尝试构建新型的能动专业课程体系。

(一) 知识结构

掌握从事碳中和科学与工程领域工作所需的数学、力学等自然科学基础、工程技术基础知识、专业知识和技术经济及工业管理知识,受到工程设计方法和科学研究方法的训练,具有从事碳中和科学与工程专业相关工作所必需的运算、实验、测试和计算机应用等技能以及工艺操作技能。

了解碳中和科学与工程领域相关的法律法规、技术标准体系,以及碳中和科学与工程专业学科范围内科学技术新发展及其新动向。

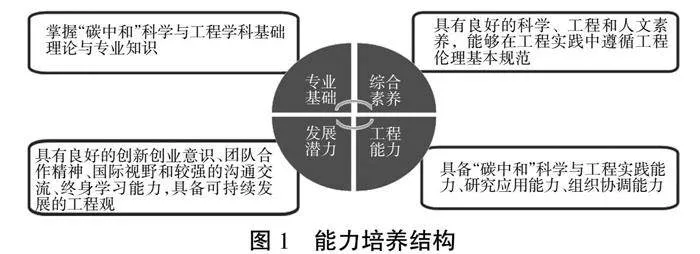

(二) 能力结构

能力塑造目标直接决定了新课程体系的人才培养质量,因此具体优化全新的人才能力结构要求和相应的课程培养矩阵至关重要,尤其需要注意以下三方面的能力培养(图1)。

具备较强的工程实践能力。熟悉本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发、环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规及其新动向,在“碳中和”科学与工程专业及相关领域具有较强的就业竞争力。

具有较强的社会活动能力和开拓创新意识。能胜任低碳设备的设计、制造、测试、研究、营销和管理等工作任务,并能够在团队中作为领导或者骨干有效地发挥作用。

具有与时俱进、求知不止的终身学习意识。能够通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的知识和能力,具备独立解决复杂 “碳中和”能源系统问题的能力。

图1 能力培养结构

(三) 素质结构

教师需要从课程思政角度出发,探讨针对课程的特色教学方法,结合“双碳”目标,在课程—教学模式—实践形式中充分挖掘(图2),形成“双碳”背景下的能源与动力专业多元化思政教学方法,构建新型能源与动力专业素质教育体系。

热爱社会主义祖国,具有为社会主义现代化建设、为人民服务的思想觉悟,明确个人对于社会的责任;身心健康,具有良好的文化修养和心理素质。

具有良好的职业道德,具备从事“碳中和”科学与工程专业业务的能力和适应相近专业业务工作的素质。

图2 课堂—实验室—工程中心—学科竞赛—知名企业多途径培养

(四) 课外实践

针对当前社会发展和个人职业规划需求,新课程体系在降低毕业学分要求的前提下更加侧重课外实践,包括创新创业教育、项目驱动教育、前沿科技论坛和生产一线实习等(图3)。

项目驱动与前沿科技视野拓展方面,入学伊始进行针对“碳中和”技术的项目组组建,通过文献调研,自主规划长期项目,四年时间内完成整个项目。

针对人才培养与社会需求相匹配的要求,探索创新创业教育,通过深入生产一线锻炼学生所学与所需紧密结合的能力。

图3 科学系统的实践教学体系培养学生工程实践能力

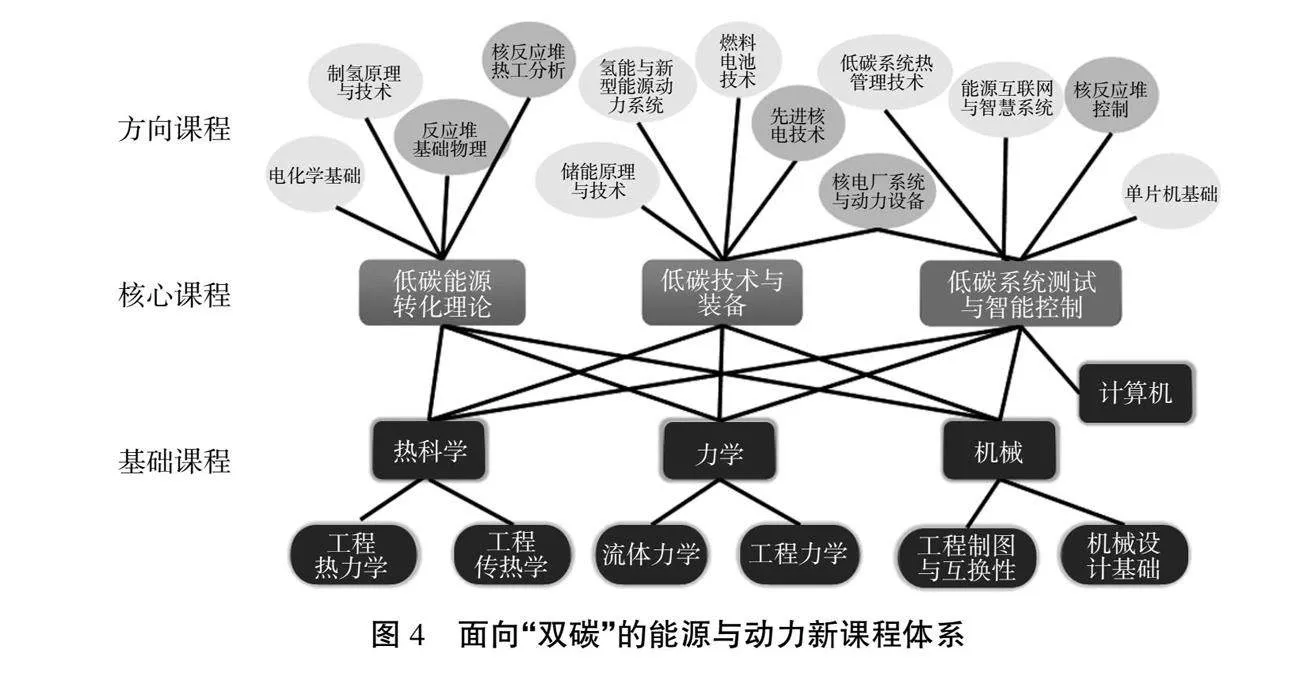

(五) 基于“101计划”的核心课程体系建设

“101计划”是教育部推动的关注基础学科本科教育的计划,最初由计算机领域最高奖图灵奖得主约翰·霍普克罗夫特提出。能动专业新课程体系建设应该围绕教育部最新要求展开(图4)。

1 科学构建课程体系

基于“101计划”全面落实普通本科高校专业教学质量国家标准,坚持行业对人才的需求,树立以学生发展为中心的人才培养理念,按照“通识教育—学科基础—专业知识—创新实践”的培养思路进行新课程体系构建。

2 优化课程设置

强化“碳中和”技术的教材建设和课程建设,优化过时知识内容,适当提高数学类、计算机类课程的教学要求,促进学生知识结构优化和“碳中和”理念形成。

3 实现课程多元融合

以专业知识为载体,从与课程相关的人文积淀、时事热点以及专业工程案例、科技前沿等方面入手,开展课程思政建设,实现专思融合,弘扬家国情怀和立足基层、甘于奉献的精神。

4 构建实践教学体系

着力构建“教学平台—教学实验室—工程中心—实习基地”多层次的高质量实践教学体系,实施与理论教学深度融合的专业实践教学。通过虚拟仿真实验、线上实训等,开拓学生的研究视野,培养其工程实践能力,鼓励学生积极参与认证、职业技能培训及鉴定等。

三 “双碳”背景下的能动专业新型实验班建设构想

面向“双碳”战略的能动专业新课程体系建设,最终需要通过班级建设的教学示范与推广检验人才培养的效果。而相关课程体系的实践也需要在制度设计层面予以考虑,即学校要明确政策导向,出台激励措施,院系要落实班级建设路线,组织师资队伍进行新课程体系教学规划和教材编写[10]。而针对全新设计的实践课程,要充分调动各类资源进行课外实践资源的对接,营造良好的面向“双碳”的新型课程体系实践氛围。实验班建设具体途径包括以下几方面。

第一,开展课程体系建设专题研讨。定期开展新课程体系研讨会,保证课程大纲的科学性、系统性、规范性和课改进度。新型实验班建设应当成立校、院两级参与的指导小组,并与本专业老师定期、多次共同探索课程建设。

第二,举办校-企联合讲坛。充分认识能动专业的工科背景,通过邀请企业走进学校,切实探讨当前企业的“双碳”方面的具体需求,包括人才需求和技术需求,最大程度促进交流,持续推进面向需求的领军人才培养模式建设。

第三,构建面向新型课程体系的实验班。在制度保障层面要对实验班进行重点支持,并投入专项经费,保障实验班建设顺利进行。

四 结束语

针对人类可持续发展这一严肃课题,国家乃至全世界范围内的“双碳”战略都要求能动专业人才培养需要深层次改革,尤其是改变以化石能源为主的能源利用模式,而这与当前的知识体系存在巨大的冲突。因此,值此历史机遇期进行能动专业面向“双碳”的课程体系改革极为必要,是提高人才培养质量、实现“为谁培养人”根本目标的必然之路。本文分析了高校能动专业课程体系存在的缺陷,并构建了面向“双碳”的新课程体系,最终提出新型实验班构想以进行新课程体系的示范与推广,为全国高校相关课程改革提出探索方案。

参考文献:

[1] 于佳文,李晓俊,翟璐璐.“双碳”背景下能源与动力工程专业人才培养方式研究[J].教育教学论坛,2023(28):176-179.

[2] 邓军,贡琳慧,刘飞宇.“双碳”目标下能动专业课程体系改革思考[J].大学,2022(23):71-74.

[3] 钱剑峰,白天,杨晓庄.“双碳”战略背景下能源类专业的发展探究[J].黑龙江教育(理论与实践),2023(12):71-73.

[4] 潘家华.“双碳”目标再解析:概念、挑战和机遇[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(3):1-13.

[5] 付乾,廖强,叶丁丁,等.双碳战略下新能源与储能科学研究生培养模式探索[J].高等工程教育研究,2023(S1):17-20.

[6] 贾永英,刘晓燕,马川,等.“双碳”背景下能动专业“源-储-排-智”课程新模块构建[J].创新创业理论研究与实践,2023,6

(16):99-101,146.

[7] 绿色低碳发展挑战机遇创新[J].张江科技评论,2022(4):16-17.

[8] 张玄.努力打造“双碳”专业人才队伍[J].中国人才,2023(1):65.

[9] 朱晓菲,芦瑶.“双碳”背景下新能源专业人才的培养[J].太阳能学报,2023,44(7):555-556.

[10] 韦春北.把握好课程思政改革创新的四个维度[J].中国高等教育,2020(9):22-23.