“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式探索

摘 要:针对原有学科课程与教学论教学的不足,课题组通过不断实践探索,构建“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式,引导师范生在拟真情境中合作开展模拟性教学实践,基于模拟授课实践进行教学反思与研讨,提升其学科教学能力和专业素养。这一探索为学科课程与教学论教学改革提供经验。

关键词:情境;实践;反思;学科课程与教学论;教学模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0129-04

Abstract: In response to shortcomings of the original teaching of subject curriculum andpedagogy, the research team has continuously explored and constructed "situation, practice and reflection" subject curriculum andpedagogy teaching model, guiding normal students to cooperate in simulated teaching practices in the simulatedreal teaching situation, to discuss and reflect based on simulated teaching practices. This exploration provides experience for the teaching reform of subject curriculum and pedagogy.

Keywords: situation; practice; reflection; subject curriculum and pedagogy; teaching model

在我国中小学课程体系中,学科课程的课时数远高于活动课程,且学段越高,学科课程所占比重越大。能胜任中小学学科教学,适应基础教育课程改革的需要,是卓越教师培养的一项基本任务。吴宗劲等[1]基于效能期待视角,就教师培养课程对职前教师从教准备度的贡献展开问卷调查,发现与学科相关的课程及教育实践类课程对职前教师从教准备度的贡献较大;通识教育类课程、一般教育理论类课程、教育见习对职前教师从教准备度的贡献较小。南通大学小学教育专业重视学科课程与教学论教学改革,将之作为卓越教师培养项目建设的一个重要抓手,历经多年探索,构建起了“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式。

一 学科课程与教学论教学亟待转型

我国师范专业原有的学科课程与教学论课程主要存在如下弊端。

(一) 课程单一且教学体系线性化

在传统师范专业中,以学科本体性课程为主,教师教育类课程以“老三门”(教育学、心理学、学科课程与教学论)为代表。一些高校的以教育学为底色的小学教育专业,其课程体系大部分为教育理论课程,与学科教学相关的仅剩学科课程与教学论。在其人才培养方案中,学科课程与教学系列表现:学科课程与教学论—教育见习—教育实习。即先学一门学科课程与教学论理论课程,再进入中小学见习,最后参加教育实习。这一线性化的学科教学课程体系割裂了理论与实践之间的联系,师范生在学科课程与教学论课上所学的,到中小学课堂很可能用不上,师范生的学科教学能力无法得到有效历练。

(二) 课程目标与课程内容含混

各师范专业卓越教师培养目标的实现,主要是通过本专业设置的课程来达成的。拟定恰当的课程目标是课程编制的一个关键环节,理应加以重视。不过,现实情况不尽如人意。如某高校小学教育专业小学语文课程与教学论课程大纲将课程目标表述为“使学生对小学语文教学的基本理论问题有较深刻的认识,掌握小学语文教学的基本内容和教学方法,了解小学语文教学改革的前沿动态,形成一定的小学语文教学和科研能力”[2]。这一表述包括识记“基本内容”、理解“基本理论”、了解前沿动态、形成小学语文教学能力及科研能力等目标,罗列周全,但核心的课程目标是什么,各条目之间是什么关系,有待厘定。

教材是课程内容的重要载体,与课程目标表述情形类似,一些小学语文课程与教学论教材内容、课程内容庞杂。例如某部小学语文课程与教学论教材目录,包含五个模块共计14章。模块一“小学语文课程论”,含2章,第1章小学语文课程设置与课程性质,第2章小学语文教材改革与小学语文课程资源;模块二“小学语文学习论”,含2章,第1章小学语文学习概论,第2章小学语文学习过程与方法;模块三“小学语文教学概论与实训”,含6章,第1章小学语文教学概述,第2章小学语文教学规律与策略,第3章小学语文教学口语技能,第4章小学语文板书技能,第5章小学语文教学技能,第6章小学语文课堂管理技能;模块四“小学语文教学评价论”,含2章,第1章新课程小学语文评价观,第2章新课程小学语文教学评价;模块五“教师与教研论”,含2章,第1章小学语文教师论,第2章小学语文教研论。每一章包含若干节,例如模块三的第5章,包含识字与写字教学、阅读教学、口语交际教学、习作教学和综合性学习5节实训内容。到底哪些是小学语文课程与教学的基础理论?林林总总的实训条目,究竟哪些必须且能够在这门课中实施并实现的?若安排师范生用18周学完本课程,这些内容只能蜻蜓点水,浅尝辄止,小学语文教学能力的形成很可能成为空中楼阁。

(三) 课程实施方法偏重于传递与灌输

当前,“以教师为中心,以教材为中心,以课堂为中心”的传统教学模式在我国高校教师教育课程实施中仍占据显著位置。教师照本宣科或念PPT的现象司空见惯。由于小学语文课程与教学论的课程目标未能厘清,课程内容庞杂,教师片面倚重讲授来传递、灌输书本知识,占用了大部分课堂教学时间。即便教师安排了部分实训内容,因时空条件限制,理论与实践相脱节,常常沦为走过场。

二 “情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式构建

多年来,本课题组在小学语文课程与教学论教学改革方面作了探索,构建起“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式。其主要做法如下。

(一) 重新定位,设置实践取向的课程模块

本科阶段小学语文课程与教学论课程不只是向师范生传授系统的理论知识,更重要的是培养并提升其学科教学能力,即以学科知识和能力为基础,融合学科教学知识和一般教学技能,在具体的学科教学实践中形成特定学科的教学能力[3]。《教师教育课程标准(试行)》要求教师教育课程应引导未来教师“参与和研究基础教育改革,主动建构教育知识,发展实践能力”,并建议在“小学学科教育与活动指导”领域设置“小学学科课程标准与教材研究、小学学科教学设计”等模块。南通大学小学教育专业认真贯彻该文件精神,将小学语文课程与教学论分设为两门实践取向的课程,即小学语文课程标准与教材研究(36学时)、小学语文教学设计(72学时)。前者旨在引导学生学习领会义务教育语文课程标准精神,理解并建构小学语文课程改革新理念,形成正确的语文课程观、语文教材观,了解现行小学语文教材编制的特点,提高小学语文教材解读能力;后者旨在学习并运用小学语文教学理论,提高小学语文教学设计与实施的能力。

(二) 优化课程内容,合理安排情境任务

下面以小学语文教学设计为例,介绍本课题组的具体教改举措。德国教育学家布雷岑卡把教育学知识体系划分为三种类型:一是教育科学,主要任务是获得关于教育行为方面的科学认识;二是教育哲学,回答在制定教育计划和采取教育行动时出现的价值问题和规范问题;三是实践教育学,是规范-描述相混合的命题体系,它给处在一定社会-文化中的教育者提供关于其教育任务和完成这些任务的手段信息[4]。小学语文教学设计课程实施要着力提升师范生的小学语文教学设计与实施的实践能力,帮助师范生理解作为专业的小学语文教师所面临的教学任务以及完成该任务必备的程序性知识和策略性知识,并在此过程中激发其专业兴趣,帮助他们形成正确的专业信念,涵养教育情怀。因此,课题组把该课程定位于“实践教育学”范畴,依据实践逻辑来优化课程内容。

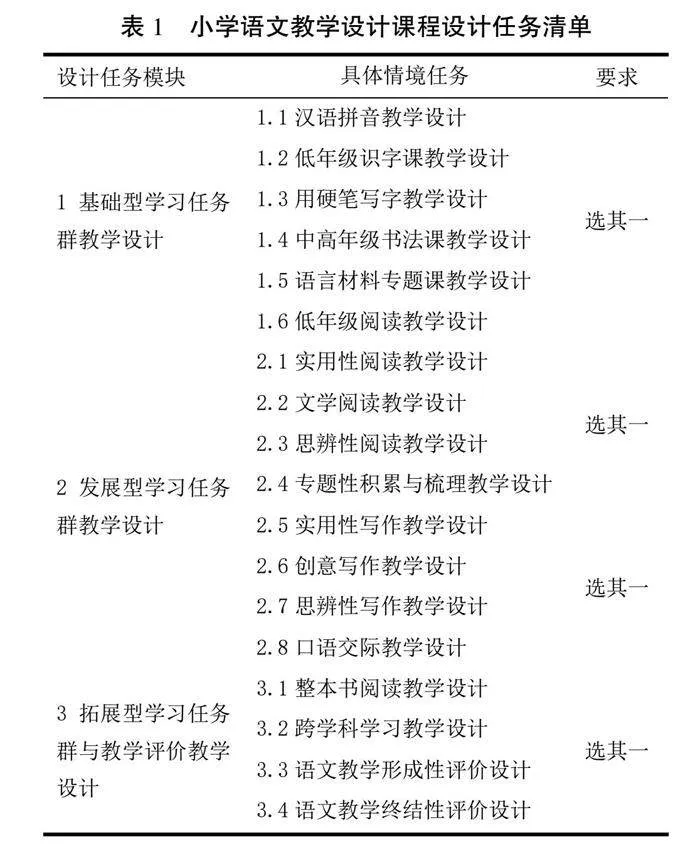

本课题组根据《义务教育语文课程标准(2022年版)》要求,致力于小学语文教学设计课程内容的除旧布新、教学内容的开发重组,设计了系列学习任务(表1),在授课之初就提供给学生习用。

表1所列的小学语文教学设计任务清单,有以下特点:第一,教学设计任务清单与义务教育语文课程相对接。语文课程标准是国家教育行政部门制定的指导性文件,体现了国家的意志,是教师从事语文教学与评价的重要依据。《义务教育语文课程标准(2022年版)》以学习任务群来组织与呈现语文课程内容,分三个层面设置了6个学习任务群,其中“语言文字积累与梳理”属于基础型学习任务群,“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”属于发展型学习任务群,“整本书阅读”“跨学科学习”属于拓展型学习任务群[5]。这些学习任务群是小学语文课程内容的载体,是小学语文教师所应承担的教学任务,也是设计师范生教学设计任务清单的直接依据。第二,情境任务安排覆盖面广,点面结合,重点突出。师范生所面临的设计任务,与一线教师职场情境中的工作任务相一致,这些拟真情境具有相当的复杂性,需要设计者动用教育学、心理学、语言文字知识、语文课程与教学论知识等多方面的知识,才能顺利完成教学设计任务。面对这些典型的教学任务情境,师范生唯有学会“调用不同的、相关的学业获得”,才能实现“情境性整合”[6]。在这里,每位师范生须完成4项设计任务,其中指向基础型学习任务群的1项,发展型学习任务群的2项,另一项指向拓展型学习任务群或语文教学评价。每位学生拥有自主选择的空间,教学班学生的选项允许重叠更鼓励互补,这样全班学生的情境任务覆盖义务教育语文课程的各层级各类型的学习任务群,关涉课程标准所设定的“识字与写字”“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”这四种语文实践活动,同侪的设计内容能相互启发,互为补充。

表1 小学语文教学设计课程设计任务清单

(三) 优化教学流程,开展模拟实践,引导教学反思

小学语文教学设计课程实施的推进路径有三条。一是理论学习。教师精讲小学语文教学理论知识,约占三分之一课时。教师的讲授为学生提供了理论引导,为学生专业发展奠定学科教学的理论基石;教师开列推荐书目,引导学生开展小学语文课程与教学论专业阅读活动,培养专业阅读兴趣,适时组织开展读书报告会,分享阅读收获,拓展学科课程与教学理论视野。二是模拟实践。学生组建合作学习小组,围绕情境任务,研读小学语文教材和相关资料,完成教学设计作业,并利用课余时间在微格教室进行模拟性教学实践,拍摄模拟授课视频。三是研讨反思。随着课程的推进,在课堂展示模拟授课视频,引导学生借助相关理论,进行教学反思,集体研讨,肯定优点,指出改进的具体办法,同侪互助,进一步提升教学设计与实施能力。

三 “情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式的特点

经过多年探索,本课题组所构建的“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式初步成型。该模式有以下特点。

(一) 对接课标,以情境任务引导学科教学实践,凸显师范生的主体地位

20世纪80年代,美国学者舒尔曼提出了教师知识分析框架,认为学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,简称PCK)是区分学科专家与学科教学专家的关键。科克伦将PCK发展为学科教学认知(Pedagogical Content Knowing,简称PCKg)。PCKg是教师对一般教学法、学科内容、学习特征和学习情境等四个构成因素的综合理解[7]。科克伦对PCKg的阐述增加了“学习情境”要素,认为教学内容知识和教学策略知识的获得要基于对学情、学习情境等个体性、动态性要素的理解。谢里尔·罗萨恩等学者主张,要引导师范生依照情境活动学习教学[8]。本模式强调的“情境”,是与小学语文教师所承担的真实任务、所展开的真实的教学情境相一致的模拟性教学情境,它包含真实的教学目标与任务、具体学段的学习者、一般意义上真实的学情。本模式强调的“实践”,是与义务教育语文新课标指导下的小学语文课程改革实践、与一线小学语文教师所从事的真实的语文教学实践相一致的模拟性教学实践。师范生面对真实的情境任务,要积极转换角色,像教学一线专业的小学语文教师那样,投入钻研教材、分析学情、确定教学目标与内容、权衡教学重点与难点、对教学过程与方法作取舍、设计板书、研拟教学评价方式等学科教学实践活动,努力解决教学设计与实施工作中的具体问题。这样的学习属于复杂的问题解决活动,师范生是积极的问题解决者,是模拟性小学语文课改实践的参与者,是学习活动的主体。

(二) 基于模拟实践组织教学反思,同侪互助,强化理论对实践的引领作用

一些高校也重视师范生基于实训平台进行模拟性教学实践,但往往把学生提交模拟授课视频等作业作为教学的终点,即便安排点评环节,更多关注试教者的教学语言、教态等外显的教学行为。在本课程实施时,学生已经学过小学语文课程标准与教材研究课程及相关学科教学理论,基于语文学科的特点,本课题组授课教师着力引导学生从教学内容视角审议模拟教学视频,“审视、反思这堂课教师教了什么,进而探询、体察学生所驻留的学习经验,并考察教学内容与语文课程目标的关联及其程度”,通过观课评教来学习、体验并提升语文课程与教学“自身的专业特性和专业素质”[9]。缺乏理性内涵的教学实践往往是盲目的实践,“实践+反思”才能促进教师的专业发展,引导学生基于自己或伙伴的模拟实践进行教学反思与研讨,实质是引导他们就语文教学理想与模拟教学实践展开对话,“教学反思过程实际上是使教师在整个教育教学活动中充分体现为双重角色:既是引导者又是评论家,既是教育者又是受教育者”[10]。历经若干轮模拟实践、反思研讨,同侪互助,师范生对语文课程与教学理论的理解得以深化,进而引领模拟教学实践的改善。

(三) 以多元评价促“学”,促进学科教学能力发展

该教学模式所采用的评价方式是多元的。首先,注重形成性评价与终结性评价相统一,更重视发挥形成性评价的作用。在学习过程中,师范生需要逐步建立起一个属于自己的课程学习档案袋,包括教学设计稿、读书笔记、文本解读稿和教学反思等,作为教学评价的材料依据。其次,注重增值性评价。始生之物,其形必陋。在教学实践中,师范生提交的教学设计初稿及模拟授课视频自然存在诸多不足。如果说哲学是始于求知,那么教学法则显示是始于挫败[11]。本课题组教师注重引导师范生从教学设计初稿起步,经过若干次修改形成定稿,每一阶段的设计稿均保留,存入档案袋。教师评价不是看学生的初稿写得怎么样,而是看其付出多少努力,从第一稿修改到第N稿,进步了多少,提高了多少,反思得如何。增值性评价有助于消弭师范生对于先备经验不足的担忧,而是把力气花在不断改进与提高上。最后,评价主体多元化,不仅有教师对学生表现的评价,还有学生自评以及同侪互评,以多元立体的评价促进师范生学科教学能力的发展。

四 结束语

面对新时代教师教育的新要求,针对原有学科课程与教学论教学的不足,本课题组通过不断实践探索,构建了“情境·实践·反思”型学科课程与教学论教学模式。该模式对接小学语文课程改革实践,以情境任务引导学科教学实践,凸显师范生的主体地位,又基于模拟教学实践组织教学反思,同侪互助,强化语文课程与教学理论对教学实践的引领作用,以多元评价促“学”,促进师范生学科教学能力的发展,取得了显著的教学效果,从而为学科课程与教学论教学改革探索出了新路径,提供了新思路、新经验。

参考文献:

[1] 吴宗劲,饶从满.教师培养课程对职前教师从教准备的贡献研究——基于效能期待的视角[J].教育学报,2018,14(2):78-88.

[2] 辛涛.“小学语文课程与教学论”课程现状分析及其改革构想[D].南京:南京师范大学,2007:17-18.

[3] 靳彤.提高学科教学能力——基于语用观的语文教师专业成长[J].语文建设,2014(19):11-14.

[4] W·布雷岑卡,李其龙.教育学知识的哲学——分析、批判、建议[J].华东师范大学学报(教育科学版),1995(4):1-14.

[5] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022:20.

[6] [比利时]易克萨维耶·罗日叶.整合教学法:教学中的能力和学业所得的整合[M].汪凌,译.上海:华东师范大学出版社,2010:11.

[7] COCHRAN K F. Pedagocical content knowing: An integrative model for teacher preparation[J].Journal of Teacher Education,1993(4):263-272.

[8] [美]玛丽莲·科克伦-史密斯,沙伦·费曼-尼姆塞尔,D·约翰·麦金太尔.教师教育研究手册:变革世界中的永恒问题[M].3版.范国睿,译.上海:华东师范大学出版社,2017:721-722.

[9] 王荣生.听王荣生教授评课[M].北京:中国轻工业出版社,2021:1-22.

[10] 朱小蔓.教育的问题与挑战[M].南京:南京师范大学出版社,2001:337.

[11] [美]朱迪斯·H·舒尔曼.教师教育中的案例教学法[M].郅庭瑾,译.上海:华东师范大学出版社,2007:34.