流体力学课程思政创新探索及实践

摘 要:流体力学是工科类专业的经典基础课程,重要性不言而喻。如何在传统技术学科中融入思政,更好地培养学生的综合素质及能力是广大高校教师努力的方向。工科课程思政的开展需要方法探索及实际效果反馈与改进,广西大学流体力学教改团队围绕该课程思政师资素养提升及团队建设、思政元素挖掘及资源库建立与实施机制改革及开展方法创新等方面进行探索。实践证明,打造融合式思政团队,多源挖掘思政元素,多形式、多渠道、多方法实施协同思政,探索思政评价方法,可以实现思政与教学相辅相成、思教相长,提升育人育才效果。

关键词:流体力学;课程思政;创新;探索;实践

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0073-04

Abstract: Fluid Mechanics is a classic foundational course for engineering majors, and its importance is self-evident. The direction that university teachers are striving for is how to integrate ideological and political education into traditional technical disciplines, and better cultivate students' comprehensive qualities and abilities. The implementation of ideological and political education in engineering courses requires exploration of methods and feedback and improvement of practical effects. The Fluid Mechanics teaching reform team of Guangxi University has explored the improvement of ideological and political teacher quality, team building, exploration of ideological and political elements, establishment and implementation mechanism reform of resource library, and innovative methods for this course. Practice has proven that building an integrated ideological and political team, exploring ideological and political elements from multiple sources, implementing collaborative ideological and political education in multiple forms, channels, and methods, and exploring ideological and political evaluation methods can achieve complementary and mutually beneficial effects of ideological and political education, and enhance the effectiveness of education and talent cultivation.

Keywords: Fluid Mechanics; course ideology and politics; innovation; exploration; practice

工科课程的思政开展往往存在一些实际困难,主要体现在思政实施的两端——教师和学生。工科教师有丰厚的专业背景,但缺少系统的专业思政思维和技术训练,课程思政的教学理念和情怀不足,思政往往会出现片段式、碎片化、生硬等特点[1-10],缺乏统一规划,体现不出学理,形不成体系。而工科大学生的人格特征[11-13]长期受所学专业的逻辑训练,带有明显的专业特征:技术理念强,而思政情商弱。致使工科课程无法很好地实现技思融合、技思相长,形成综合实力。为了更好解决上述问题,广西大学泛“流体力学”类课程思政教改团队在学习思考[14-21]的基础上,根据所授课各专业自身特点和课程教学实际情况进行了一些创新性探索和实践,希望能给大家提供一定的借鉴作用。

一 创新探索与实践

创新探索及实践主要体现在以下三个方面。

(一) 打造一支融合型课程思政教学团队

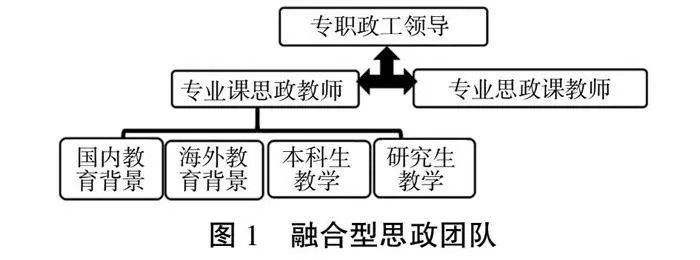

团队组成如图1所示。

图1 融合型思政团队

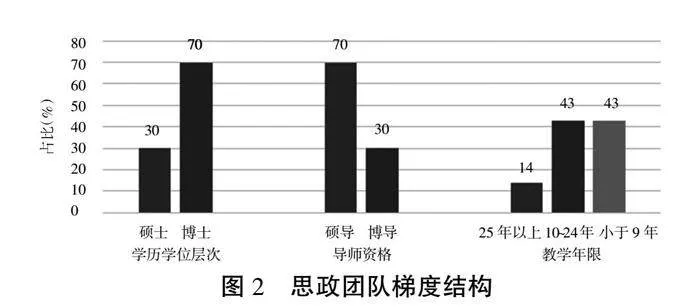

教改团队由专门从事政治工作的领导(院党委书记)、专业思政课教师(马克思主义学院,曾任机械工程学院辅导员)、泛流体力学课程任课教师(机械工程学院)三部分组成。之所以这样考虑,主要是解决专业课教师思政能力不足的问题。政工领导理论丰富,高瞻远瞩,眼光精准,把握政治方向和政治立场。专业思政课教师经验丰富、思政细腻、学理清晰,且担任学生辅导员多年及常年从事学生心里咨询工作,了解学生心理及成长各阶段的困扰,可以提出适合切入的方式和切入点,把脉课程思政的学理逻辑理念。课程任课教师中老、中、青递进式梯队结构,老教师(从教25年以上)教学经验丰富且常年从事教学法研究,践行立德树人方面效果突出,在团队中起引领、总筹及示范作用。中年教师(从教10~24年)年富力强、精力旺盛、科研成果突出,便于将科研成果融汇于日常教学。青年教师(从教时间小于9年)充满活力、有创新精神、科研能力强,有学习与实践的动力及空间。各主讲教师在经过学习和讨论后,挖掘课程中蕴藏的丰富的思政资源、建设思政元素库并具体进行全过程实施。为了便于实现国内国际双视野下的思政交融与效果提升,团队中特别吸纳了有国外学历及教育背景、从教经历的专业课教师加入。为了打通本科生和研究生思政联通通道,教改团队教师覆盖了从事本科生和研究生两级教学的专业课教师,便于进行本、研两级思政效果比对。思政团队中,100%硕士及以上学位(其中70%为博士学位),100%为硕士研究生导师及以上导师资格(其中博士研究生导师为30%),知识与能力储备均为较好水平(图2)。各类教师通过与专职政工领导及思政课专任教师的沟通交流,不断提高自己的思政能力,全身心投入思政探索和实践,用相对适宜的形式及方式,将价值引领贯穿于整个授课过程,传播知识的同时培养有中国心的技术人才。

图2 思政团队梯度结构

(二) 改革完善思政实施机制

团队承担的课程包括:本科生的工程流体力学、流体力学、流体力学与液压、传热学和流体力学以及研究生的高等流体力学。工程流体力学主要面向能源与动力工程专业、工程科学(创培班);流体力学主要面向机械设计制造及自动化专业、材料科学与工程专业;流体力学与液压主要面向机械工程(创培班);传热学和流体力学主要面向机械电子工程专业、车辆工程专业;高等流体力学主要面向机械工程专业、动力工程及工程热物理专业。纵向覆盖面为机械工程学院全专业,横向覆盖面涉及资源环境与材料学院、土木建筑工程学院、海洋学院、物理科学与工程技术学院和国际学院等。各课程授课侧重点和范围不同,但都有共同的基础理论,特别是团队负责人为除高等流体力学以外所有课程的任课教师,熟悉每门课程的架构和知识点,团队讨论有基础,易形成共识。

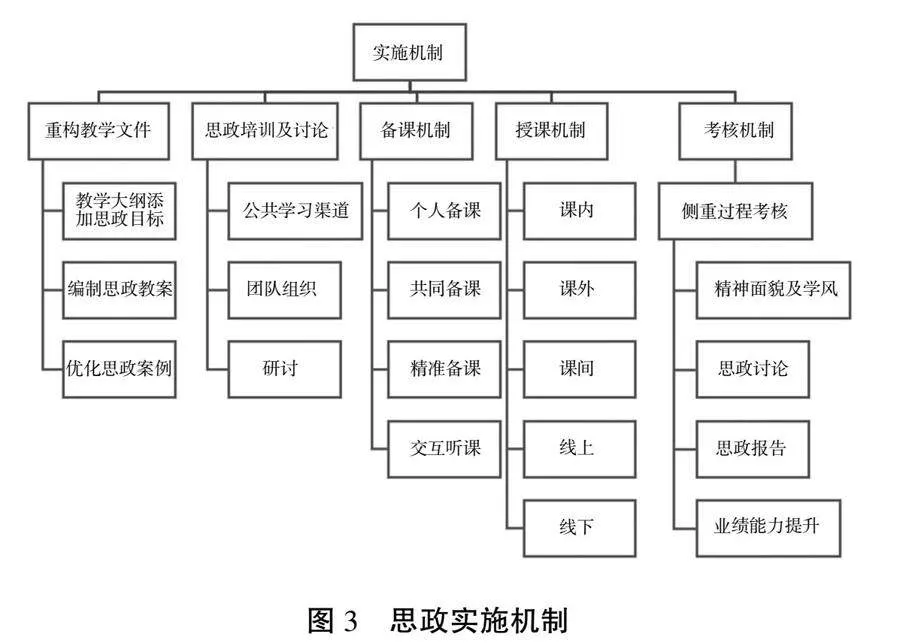

教改团队经过讨论,提出优化课程,重构教学文件,完善实施机制的思路,如图3所示。

图3 思政实施机制

通过公共学习渠道(如国家智慧教育公共服务平台、校内培训等)、邀请专家及领导讲课、团队内及不同团队间的研讨等方式提高教师课程思政的素养及能力,适应要求在教学大纲的教学目标中添加了思政目标、教案中特别添加编制了思政教案、按照教学目标和思政目标的要求讨论了案例的融入方式。实行了个人备课、共同备课、精准备课和交互听课相协同的模式,个人首先就授课内容有针对性选择思政案例及融合方式,然后团队讨论及分析并提出建议和意见,对思政案例的精神提炼需听取政工领导及思政专任教师的点评,然后实施。团队成员间不定期不限次交互听课,总结效果并提出建议。实施过程中,结合线上和线下实现了课外、课内、课间多节点开展,对占用时间超过5分钟的思政案例,采用课外(课前一天或课后)推送了解、理解及体会的方式;对占用时间在3~5分钟的思政案例,以课上点读、课间发送的形式写出感悟;更多小而精、精而准的案例在课内进行教育,既不占用课堂过多时间,又能不间断思政。同时实现了“融合式”思政,嵌入融入并行,显性隐性并重。我们的“融合式”思政,既不是早期的单一“嵌入式”碎片化思政,也不仅仅是现在普遍提出的课内授课“融入式”思政,而是“以课内融入为主,课外嵌入为辅,课内课外并行”的“宽融入式”思政。思政体现课前、课内、课后和日常的全过程思政特征。课内以润物细无声的隐性思政为主,结合嵌入式显性思政。课外以嵌入式显性思政为主,结合推送的隐性或显性思政为辅,课程思政教学与专业教学显隐结合、相辅相成、技思相长。通过开展思政后学生精神面貌、学风、行动力和取得的拓展性业绩等方面参与过程的综合表现,来比较评价思政效果。

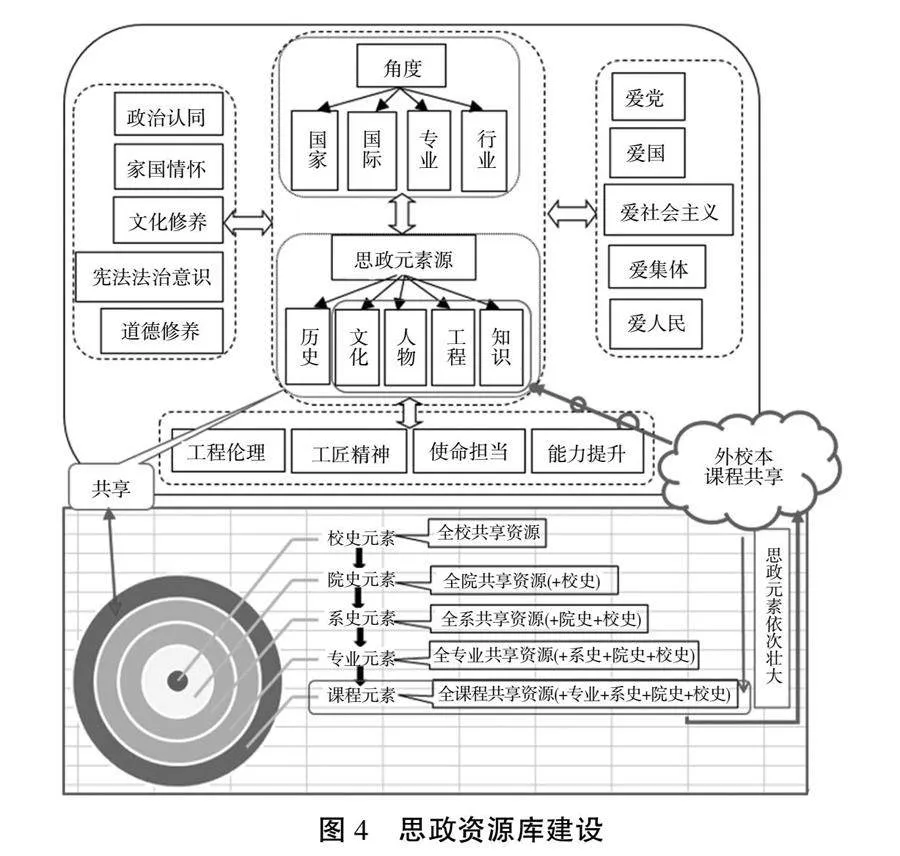

(三) 建设思政元素资源库,逐步实现多级共享

教改团队采用分课、分层、分类和分级的课程思政元素挖掘模式,形成了泛流体力学类课程思政资源库。课程思政元素的挖掘强调契合课程特色和优势,规范参与课程思政的范畴及边界。构建本研联通、理实融合、资源共享、师资互助和信息互通的协同育人共同体。实施过程中,在遵循课程自身内在逻辑体系前提下,对思政资源进行了内涵式挖掘。研判了资源的合理性并对其隐含的精神内核进行了提炼,既保证不影响专业课程的知识体系和逻辑关系,又在遵循科学逻辑、知识逻辑的前提下充分展示课程中蕴含的理想信念、人文精神、科学价值和道德情怀等。逐步拓展推进实现课程—专业—学院—学校—外校思政资源的共享。

思政资源库建设思路,如图4所示。

图4 思政资源库建设

思政案例示例见表1。

二 实施数据

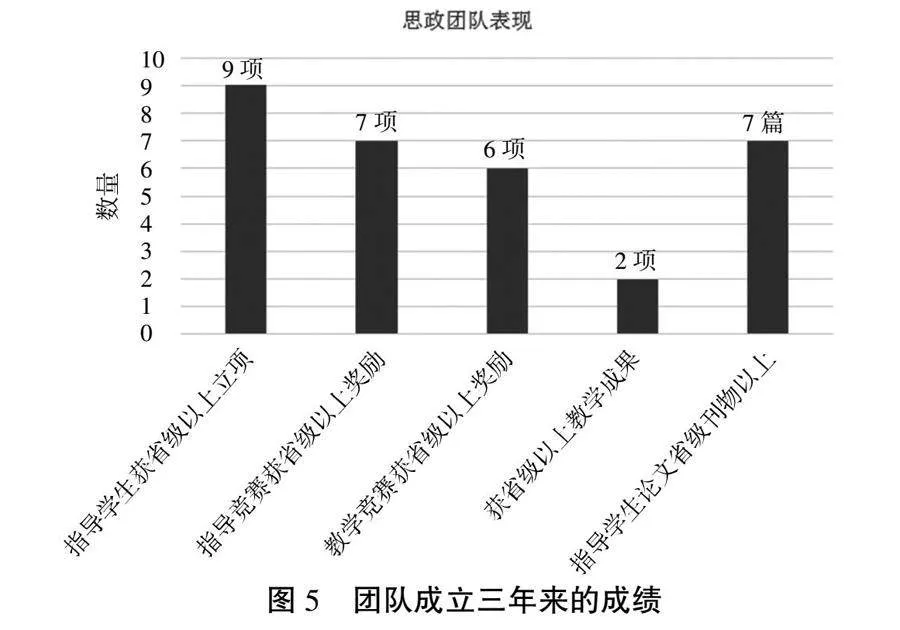

思政团队成立三年来,通过多方面的思政元素挖掘与提炼、讨论与提升、实施与改进,取得了良好的效果。一方面,教学团队成员自身的教学及思政能力都得到了很大提升,在思政精神的驱动下,科研能力及成果也有很大进步。2022—2024年,团队省部级科研(教研)项目(含青年基金)的承担率为100%,国家级科研项目(含面上项目和地区基金)的承担率为57%。团队成员全员均参与指导了学生参加大学生创新创业训练计划、“互联网+”大学生创新创业大赛、广西高校大学生创新设计与制作大赛、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛和全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛等,其中本科生项目类获得省部级以上立项9项;竞赛类获奖多项,其中省部级以上奖励7项,国家级奖励2项;青年教师参加教学竞赛多项,获省级以上奖励6项;获得省级以上教学成果2项;指导学生公开发表科研论文7篇,其中SCI论文5篇;多人次获得院级优秀教师、优秀指导教师等以上奖励(图5)。团队呈现出了蓬勃向上、欣欣向荣的发展势头。

表1 思政案例示例

图5 团队成立三年来的成绩

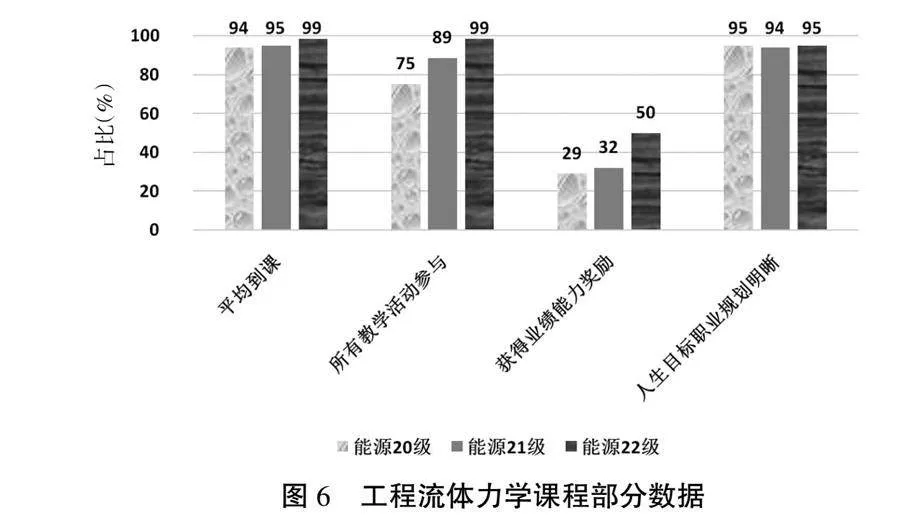

另一方面,我们对2022—2024年不同专业的不同班级进行了多组数据的统计,总体呈现向好趋势。以能源与动力工程专业工程流体力学课程2022—2024年部分数据比较为例,展示思政效果,如图6所示。

图6 工程流体力学课程部分数据

数据显示,同学们对课程的重视程度得到改善,到课率持续维持高位并继续提高,这与教师的自律、能力的提升、思想感召下学生心态的变化等有关系。所有教学活动及环节的参与率明显提升,这在以前不敢想象,由于我们的教学活动丰富多样,以往有相当一部分学生有抵触情绪甚至拒绝参与,现在从低迷的状态走出来,就是思政教育的成功。在我们每门课程结束时的思政体会报告中,近90%的学生会提及课程授课过程中某个思政案例带给他们自己的触动,绝大部分同学明确了自己的职业规划及大方向的人生目标,阳光、积极的正向反馈率维持较高占比,学习有了方向。获得业绩奖励的同学越来越多,同学们参与科研项目及竞赛等的积极性越来越高,所获得的项目等级及竞赛获得的奖励等级越来越高,发表的学术论文等级越来越高,甚至有SCI一区论文,说明学生的精神面貌发生了巨大变化,同学们展示自己、提升能力的愿望越来越强,同时说明同学们的能力也越来越强,思政引领下的进阶效果得以展现。

三 结束语

大规模开展课程思政几年来,全国高校陆续取得了骄人的成果。无论是教师,还是学生,多多少少都有进益,心灵得到了洗涤,灵魂得到了升华。做中国人,拥中国魂,有中国心。以最大的努力为祖国服务,为祖国育人,是每一位教育工作者的责任与义务。高校教育工作者更需明确为国为党育人育才之初心,坚定不移践行自己的使命。课程思政一直在路上,还有很多需要摸索及提升的空间。课程思政永远在路上,打造融合式思政团队,多源挖掘思政元素,多形式、多渠道、多方法实施协同思政,探索思政评价方法,就可以打造良好育人生态,进一步实现思政与教学相辅相成、思教相长、育人育才并行。思政永远要进行。

参考文献:

[1] 蒲清平,何丽玲.高校课程思政改革的趋势、堵点、痛点、难点与应对策略[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):237-246.

[2] 马春影.高校“思政课程”与“课程思政”协同育人体系构建研究[J].天津中德应用技术大学学报,2021(1):106-109.

[3] 王莹,孙其昂.高校课程思政教师的政治底蕴:学理阐释与厚植路径[J].高校教育管理,2021,15(2):88-97.

[4] 于祥成,陈梦妮.高校微思政:内涵、特征与进路[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021,42(5):247-255.

[5] 霍巧莲.复杂性理论对我国教育研究的影响[J].教育评论,2021(2):146-152.

[6] 李雅善,南立军,王艳君,等.地方本科高校工科专业课程思政教学改革研究[J].高教学刊,2020(35):144-151.

[7] 李敏,赵菁.工科课程思政教育的教学改革探索和实践[J].大学教育,2020(12):120-122.

[8] 万慧琳,户国.工科专业课程践行课程思政的路径探析[J].大学教育,2020(12):87-99.

[9] 王春梅,张连成,宋东明.工科专业课程融合思政教育的实践探索[C]//华南教育信息化研究经验交流会2021论文汇编(三),2021.

[10] 李仕春,华灯鑫,邵伟.工科专业实施课程思政的路径探析[J].教育评论,2021(2):94-98.

[11] 陈小杰.从“丧文化”到“上文化”:大学生思想政治教育的一个视角[J].福建江夏学院学报,2021,11(1):111-118.

[12] 李晓曦.短视频时代高校思政教育的探索与实践[J].传媒论坛,2021,4(3):165-166.

[13] 金建立,宗永臣,吕光东,等.关于思政教育融入非思政课堂的几点思考[J]现代职业教育,2021(2):10-11.

[14] 吉峰,蒋思平.红色校史文化融入大学生思想政治教育机制研究[J].汉字文化,2021(2):183-184.

[15] 谭璐.基于多主体协同的“工匠精神”培育机制构建[J].天津中德应用技术大学学报,2021,1(40):79-82.

[16] 单洁,卢光跃,田巧娣.基于课程思政的教学设计研究与探索[J].高教学刊,2021(5):189-192.

[17] 林贤明.课程思政与思政课程协同育人的内在逻辑和路径探索[J].高教学刊,2021(7):193-196.

[18] 韦韬.理工科专业“课程思政”教学融合设计[J].现代职业教育,2021(2):138-139.

[19] 袁振国,沈伟.立德树人的落实机制:现状、挑战与对策[J].苏州大学学报(教育科学版),2021(2):1-8.

[20] 丁彩霞,齐砚奎.内涵式发展要求下高校思政课教学改革研究[J].高教学刊,2021(7):144-151.

[21] 刘婧靖,王晓娟,肖锡林,等.面向新工科人才培养的课程思政的探究和实践[J].高教学刊,2021(8):148-151.