新能源专业研究生培养中的学科交叉问题

摘 要:新能源专业作为一个高度跨学科且极具综合性的专业,面临着技术迅猛发展与研究生培养挑战并存的复杂局面。在此背景下,学科交叉显得尤为关键,不仅为解决问题提供独特的视角,也是推动新能源技术突破与发展的重要动力。该文在“双碳”战略背景下深入探讨新能源专业研究生培养的学科交叉问题。在审视现有培养模式的基础上,提出多学科交融的教学模式,并以电解水研究方向为例说明学科交叉的重要性。旨在全面提升研究生的综合素养和能力,深化国际合作,从而构建一个更加完善、更具前瞻性的培养体系,为实现“双碳”目标、推动新能源产业的蓬勃发展输送源源不断的专业人才。

关键词:学科交叉;新能源;综合育人;教育改革;“双碳”战略

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)35-0051-04

Abstract: As an interdisciplinary and comprehensive field, the major of new energy is confronted with the dual challenges of rapid technological advancement and the complexities of postgraduate education. Within this context, interdisciplinarity emerges as a critical factor, offering not only innovative problem-solving perspectives but also serving as a significant catalyst for breakthroughs and advancements in new energy technologies. By reviewing current training methodologies, a novel multidisciplinary integrative teaching model is proposed in this paper. The significance of disciplinary convergence is exemplified through the case study of water electrolysis research. The objective is to enhance the overall quality and capabilities of postgraduates, foster international collaboration, and develop a more robust and forward-looking educational framework. This approach aims to continuously supply skilled professionals essential for achieving the dual-carbon objectives and promoting the robust development of the new energy technologies.

Keywords: cross-disciplinary; new energy; integrated education; educational reforms; Dual-Carbon strategy

随着全球人口的不断增长和经济的持续繁荣,能源需求呈现出前所未有的增长态势。新能源不仅能够有效减少环境污染,缓解能源危机,更是推动21世纪世界经济发展的关键领域之一。自2011年我国新能源产业迈入高速发展阶段后,可再生能源在我国能源消费总量中的占比持续稳步增长,显著提升了我国能源消费结构的绿色化水平。在“双碳”背景之下,能源科技创新驱动能源行业高质量发展,其核心是人才驱动,培养和集聚高层次科技人才是提升科技创新的关键,高质量能源学科建设是必由之路[1]。高质量能源学科建设不仅关乎科技创新的成败,更是提升国家竞争力的核心所在。革新新能源方向研究生的培养模式不仅是为了支撑“双碳”目标早日实现,更是为了培育高端人才,为我国的能源战略注入强大动力。传统的专业教育拥有明确的学科界限[2],难以应对技术更新迅速以及就业竞争激烈的现状,必须加强学科之间的交叉融合,与产业需求紧密对接,拓宽研究生的知识视野与深度。同时,实践教学的重要性不言而喻,其不仅能够提高研究生的综合素质与创新能力,更能够增强就业竞争力,为国家的社会经济发展与绿色转型贡献力量。

一 学科交叉对新能源领域发展的重要意义

(一) 促进高新技术发展

多学科交叉的创新型研究生培养是以两个或两个以上学科知识融合作为学习、研究内容,从而形成复合型的能力、知识、素质结构[3]。新能源专业作为物理、化学、材料科学等多学科交叉融合的典范,其深度的跨学科融合为新能源技术的持续创新与发展提供了源源不断的动力。通过系统的交叉学科方法,各领域的专业知识得以有机融合,从而催生出一系列新颖独特的研究思路与技术路径,为新能源领域的研究注入活力与灵感。这种跨界的思维碰撞,不仅可以极大地拓展研究视野,更能够提升新能源研究的高度与深度,为新能源领域带来颠覆性的技术革新。

(二) 培养复合型技术人才

在多领域知识与技术深度融合的时代背景下,学科交叉成为培养复合型技术人才的关键路径。这种培养模式不仅能够赋予学生跨学科的知识和技能,更能够塑造学生全面深入的思考能力,使他们能够创新性地解决实际问题。通过这种跨学科的培养方式,能够为社会和经济发展培养出更多适应性强、创新能力高的新能源人才,为实现可持续发展贡献能源力量。

(三) 推动高校教育改革

新能源领域的发展不仅代表了高等教育对未来科技走向的敏锐洞察,更是对传统教育模式的一次深刻挑战与全面革新。学科交叉推动了高校学术研究与教学质量的显著进步。全球知名学府如哈佛大学、斯坦福大学、麻省理工学院等已经敏锐捕捉到这一未来走向,纷纷斥资创建跨学科研究平台,将生物学、物理学、化学等多领域知识融为一体,催生新的科研成果与教育理念。这种跨学科研究模式,不仅可以激发高校学术活力,助推学术水平实现跨越式提升,更将为人类社会的可持续发展注入强大的动力与智慧。

(四) 促进国际合作深入开展

在国际合作深度开展的背景下,国际标准的制定成为各国共同遵循的准则。通过学科交叉的桥梁作用,各国专家得以紧密合作,共同制定并互认标准。中国作为全球新能源市场的重要参与者和推动者,凭借庞大的市场规模和丰富的工程实践案例,展现出了强大的竞争力。比如在光伏领域,组件成本的不断降低和产品的高质量,使得中国在国际市场上占据了重要地位。这一成就不仅彰显了中国新能源产业的实力,也为全球新能源市场带来了新的活力与发展机遇。通过汇聚多元智慧,跨学科合作有效促进了科技成果的转化和应用,进一步提升了产业效率。此外,这种合作模式还加强了国际间的深度合作,实现了创新资源的共享,共同推动新能源产业向着更加可持续和高效的方向发展。

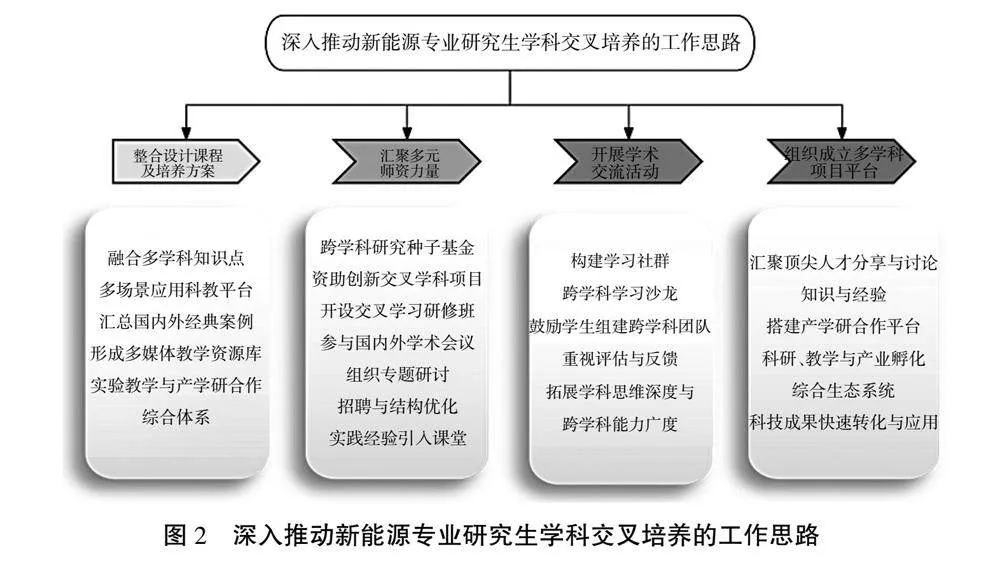

二 电解水技术存在的学科交叉现象及其重要性

电解水技术,作为新能源领域中的关键一环,直接关系到氢能经济的未来布局,其研究与应用不仅涉及电化学、材料科学等核心学科,还广泛融合了工程热物理、机械工程以及环境科学等多个学科的知识和技术(图1)。例如,工程热物理学科通过深入研究能量转换与传递的基本规律,为电解水过程中的热能管理、效率提升及系统优化设计提供了坚实的理论基础,在推动新能源技术革新与可持续发展中具有不可替代性。电解水技术的u9kgY8NWYFJD/JHFIrxtIufrtkuG/cThEfavIRc4RYU=突破与创新,正是学科交叉融合的典型案例,体现了多学科协作对于新能源技术发展的重要推动作用。

(一) 电极材料的研发

电化学与材料科学、物理学的交叉,为电解水技术提供了新型电极材料。这些材料具有更高的催化活性、更好的稳定性和更低的成本,能够显著提高电解水的效率和经济性。例如,通过引入纳米技术、进行表面改性等方法,可以制备出具有优异性能的电极材料,从而推动电解水技术的创新。

(二) 电解槽的设计与优化

电解水是一个从微观到宏观的电化学反应和物质传输相耦合的多尺度、多相复杂体系[4]。化学工程和工程热物理学科提供了反应器的设计原理、流体流动与传热的分析方法,而电化学则专注于电极材料的选择、电解液的性质以及电化学反应机理的研究。电气工程和机械工程提供了电解槽的整体设计方案和能量转换效率的提升策略,而材料科学则关注电解槽内各部件材料的选择与布置。通过多学科的合作,可以设计出结构合理、性能优越的电解槽,进一步提高电解水效率。

(三) 电解水系统的运行与优化

在电解水系统的设计与运行中,机械工程与自动化控制也发挥了重要作用,机械工程学科为电解槽的密封技术以及设备维护提供了技术支持。自动化控制则帮助实现电解过程的智能化管理,提高了系统的运行效率与稳定性。这种跨学科的协同作用促进了电解水系统的整体优化与升级。

(四) 电解水系统的应用与推广

电解水技术在实际工程和生活中的应用还需要考虑其对环境的影响。环境科学为电解水技术的可持续发展提供了重要的指导。通过评估电解水过程中的能耗、排放以及电解液的回收与再利用等问题,环境科学为电解水技术的绿色化改造提供了科学依据和发展方向。

高校的电解水研究近年来均取得了显著进展,主要体现在科研创新、人才培养以及产学研合作等多个方面。以西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室为例,该实验室在推动电解水/光解水技术的学科交叉方面取得了显著成果。该校通过构建“学科交叉共同体”,汇聚了来自化学、材料科学、工程热物理等多个学科的科研力量,共同开展电解水技术的研发工作。在跨学科协同攻关下,该校成功研制出多种高效电解水制氢产品,并致力于推动其大规模商业化生产,为绿色氢能产业的发展作出了重要贡献。

电解水领域的学科交叉对于推动技术创新、提升产业化应用水平具有重要意义。未来,随着新能源产业的不断发展,将进一步打造电解水领域的学科交叉共同体,为新能源产业的可持续发展提供有力支撑。

三 新能源专业研究生培养现状及面临的挑战

(一) 缺乏有效交流平台

交叉学科并非是简单地将各个学科叠加,而是在深度交流与融合后,形成全新的、富有创新活力的学科领域。新能源行业是一个典型的跨学科研究领域,集成了许多不同的学科,不同学科之间需要建立一个新的系统[5]。研究生不仅要拥有扎实的专业理论知识,更要有将知识运用到实际中的能力。然而,现实教育环境中,尽管新能源专业师生们都在努力寻求跨学科的交流与合作,但仍然面临着合作机制不完善、有效交流平台缺乏的问题。这些问题限制了跨学科合作的深度和广度,使得真正的学科交融变得难以实现。

(二) 课程及实践内容设置不合理

新能源专业的课程与实践设置亟需进行全面的审视与优化。现有的知识结构可能存在明显短板,未能完全覆盖新能源领域的核心内容和前沿技术。同时,部分课程缺乏与国际标准的对接,导致学生难以适应全球化的工作环境。此外,若过分强调理论而忽略了实践操作和项目经验的积累,将阻碍学生培养创新思维和解决问题的能力。为此,必须及时调整课程设置,强化实践操作,以确保学生具备完整的知识结构和出色的实践能力,能够从容应对未来的工作挑战。

(三) 师资力量和评价机制不够完善

学科交叉的背景下,研究生导师制度面临严峻挑战[6]。目前中国研究生培养主要采取“学徒制”的模式,第一导师作为科研道路的领路人,对研究生尤为重要,导师的学术高度、知识程度以及对相关专业前沿研究把控的水平对研究生培养质量起着非常重要的作用[7]。然而当前教师团队的教育背景相对单一,教学模式僵化,过于注重理论知识,缺乏对学生主动性与创新思维的激发。不仅抑制了学生的学习热情,也制约了教学质量的提升。同时,课程评价机制过度依赖考试成绩,忽视了对学生实际能力的全面考量。目前需要构建一个更加科学、全面的评价体系,将学生的创新思维、实践能力、团队协作等多方面能力纳入考察范围,以更准确地评估学生的综合素质与发展潜力。

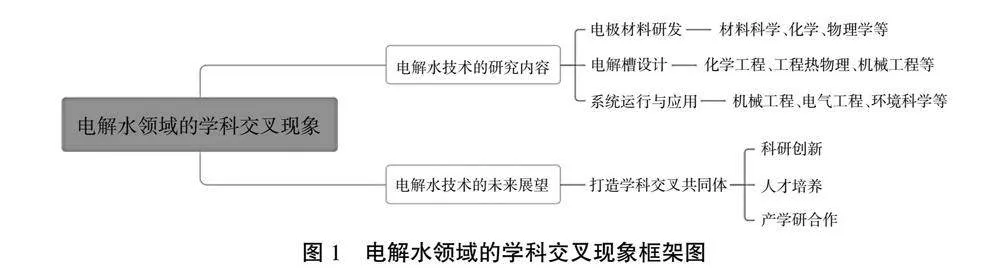

四 深入推动新能源专业研究生学科交叉培养工作的思路

推动新能源专业研究生学科交叉培养的思路如图2所示,包括以下几点。

(一) 整合课程内容和培养方案

为了构建全面且系统的新能源知识体系,可以重新设计课程和培养方案,将不同学科的知识点巧妙融合。同时可以引入多场景应用科研教育平台,汇总国内外产学研用经典案例,形成全方位覆盖新能源相关多学科技术的多媒体教学资源库。在整合课程内容和培养方案的探索中,以西安交通大学动力工程及工程热物理学科的新能源方向作为范例,该学科不仅针对新能源方向的研究生教育积极改革培养方案,实施个性化分类培养,还成功构建了一套融合了实验教学、产学研合作的综合培养体系,显著提升了研究生的培养质量,并推动了理论与实践的紧密结合。为了将这种成功的培养模式进一步拓展至本科教育阶段,西安交通大学特别增设了交叉融合型培养模式。在该培养模式下,新能源方向在本科教育阶段遴选体现新能源领域核心知识的理论课程,形成跨学科的交叉课程清单。本科生在完成基础学业的同时,可以选修与新能源方向紧密相关的研究生进阶课程,实现本科与研究生专业体系无缝衔接,这种培养模式打破了传统专业壁垒,鼓励学生跨领域学习,增强综合素养,为未来的科学研究或职业生涯奠定坚实基础。

(二) 汇聚多元师资力量

可以设立跨学科研究种子基金,资助有创新潜力的交叉学科项目,开设交叉学习研修班,鼓励教师积极参与国内外学术会议和研讨会,以加强学术交流和合作。对于具有实际意义的多学科交叉研究项目,应给予充足的资金支持,并围绕教师关心的热点议题组织专题研讨,从而有效提升教师的跨学科知识储备。在招聘教师时,学校应更加注重多元化,积极吸纳来自不同学科背景的专家,以进一步优化教师队伍结构。此外,学校应积极为教师搭建实践平台,提供多样化的实践项目和案例。将实践中的新发现引入课堂,丰富教学内容,激发学生的学习兴趣和探索欲,旨在打造一支既具备理论知识又具备实践经验的高素质教师队伍,为新能源专业研究生的培养提供坚实的师资保障。

(三) 开展学术交流活动和校企合作

在开展基础教学和科研活动的同时,通过“内搭平台、外联企业”,持续推进产教融合协同育人,不断提升学生的专业知识水平、实践应用能力和社会适应能力,以适应未来的发展需求[8]。通过构建学习社群,组织小组讨论和项目合作等方式为学生和教师提供共享信息的平台,使他们有机会接触不同学科领域的知识,进而运用这些知识解决实际问题。例如,在线或线下举办多学科交叉学习沙龙,激励学生自发组建跨学科研究小组,共同探索新能源领域的前沿问题。同时,不能忽视对学术活动和课堂授课效果的评估与反馈。教师应全面审视学生的学科思维深度和跨学科能力广度,为学生量身定制培养方案,以促进学生在学术道路上的持续进步与成长。这些措施能够更有效地培养学生的跨学科素养,为他们在新能源领域的发展奠定坚实基础。

(四) 组织成立多学科项目学术平台

通过跨学科交叉学术平台,汇聚多个领域的顶尖人才,来自不同领域的专家和研究者可以共同分享和讨论他们的知识和经验。克服多学科交叉实现过程中的障碍,并促进知识的整合和创新[9]。这种跨学科的协同合作模式在解决实际问题时展现出巨大潜力。以清华大学为例,自2013年起,成立了多个学科交叉硕士生培养项目,专门聚焦新能源领域的研究。不仅成立了多个国家重点实验室,更与中广核等业界领先企业联合设立了核电材料及服役安全联合实验室、储能材料联合研究中心等产学研合作平台。此外,学科交叉教育项目、学科交叉研究所、学科交叉学院、学科交叉研究院、学科交叉中心是我国大学学科交叉教育依托的主要平台[10],不仅强化了学术研究与产业实践之间的紧密联系,也构建了一个包含科研、教学与产业孵化于一体的综合性生态系统。

五 结束语

新能源专业研究生的培养策略需与时俱进,深度融合多学科知识,紧密契合国际发展趋势,以打造具备高度竞争力的复合型人才。通过建立创新实践平台,鼓励研究生参与前沿科研项目,激发其创造创新思维;通过加强国际化合作与交流,拓宽研究生的国际视野,促进学术与技术的跨国界融合。此外,还需构建涵盖科研、教学、产业等多方面的全方位支撑体系,确保研究成果能够快速转化为实际应用,为新能源领域的技术进步和产业发展贡献力量,推动新质生产力的发展,引领科技创新潮流。

参考文献:

[1] 张通,袁亮.能源强国背景下的一流能源学科建设[J].科技导报,2020,38(20):6-14.

[2] 江学良,杨慧,王皓磊,等.传统工科专业教育的创新发展与实现路径——以中南林业科技大学土木工程专业人才培养为例[J].高等建筑教育,2021,30(2):22-29.

[3] 张洪华.跨学科博士生的学科认同与社会适应[J].研究生教育研究,2016(4):41-45.

[4] 赵天寿,蒋浩然,李文甲.流体电池的化学工程科学问[J].中国科学基金,2023,37(2):170-177.

[5] 张瑛媛,徐泉,周红军.新能源领域的跨学科研究生培养模式困境与对策探析[J].教育教学论坛,2019(44):229-230.

[6] 郑俏然,高晓旭,汪建华,等.地方应用型高校专业群校企合作问题及对策研究——以生物工程与现代农业重庆市级专业群为例[J].产业与科技论坛,2021,20(15):229-231.

[7] 凌意瀚,刘应科,申双林.“双碳”背景下新工科跨学科导师培养制度的研究[J].化工管理,2023(2):32-35.

[8] 刘晓松.产教融合背景下本科院校校企协同育人路径[J].现代企业,2022(4):154-155.

[9] 程飞亚,张惠.世界一流大学跨学科研究平台构建模式研究——以清华大学为例[J].北京教育(高教),2020(1):66-70.

[10] 黄俊平,陈秋媛,瞿毅臻.交叉学科人才培养模式的探索与实践——以北京大学为例[J].学位与研究生教育,2017(5):39-42.